学习韩愈文章《张中丞传后叙》

这篇文章写于807年内,因为韩愈看到李翰写的《张巡传》,认为写的不够全面,再说经历的时间也不是很长,韩愈有加了一些内容,所以写了《张中丞传后叙》。

我们先看看里面有哪些人。

韩愈,这个不用说了。

张籍,唐代著名诗人,韩愈学生,这个人多次出现在韩愈的文章中。

李翰:写《张巡传》的人作者

张中丞,即张巡,这里的中丞是张巡驻守睢阳时朝廷所加的官衔。

许远(709—757年):安史乱时,任睢阳太守。

雷万春:张巡部下勇将。当是“南霁云”之误。

河南节度使贺兰进明

韩愈是怎么后叙的。

元和二年四月十三日夜,愈与吴郡张籍阅家中旧书,得李翰所为《张巡传》。翰以文章自名,为此传颇详密。然尚恨有阙者:不为许远立传,又不载雷万春事首尾。

韩愈看历史书,发现没有为许远立传,又没有记载雷万春事迹。这是韩愈写这篇文章的原因。

许远很是了不起的,他不在乎官位,把自己的位置让给张巡,后来也是为国家死去,只是比张巡死的晚点。

文中是这样写到。

远虽材若不及巡者,开门纳巡,位本在巡上。授之柄而处其下,无所疑忌,竟与巡俱守死,成功名,城陷而虏,与巡死先后异耳。

后来韩愈又指出许远之所以没有张巡有名气,还给许远解释一些人的心中的疑惑。

两家子弟材智下,不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服于贼。

(张、许两家的子弟才智低下,不能了解其父辈的志向,认为张巡战死而许远被俘,怀疑许远是怕死而投降了叛军。)

远诚畏死,何苦守尺寸之地,食其所爱之肉,以与贼抗而不降乎?

当其围守时,外无蚍蜉蚁子之援,所欲忠者,国与主耳,而贼语以国亡主灭。

远见救援不至,而贼来益众,必以其言为信;外无待而犹死守,人相食且尽,虽愚人亦能数日而知死所矣。

远之不畏死亦明矣!

乌有城坏其徒俱死,独蒙愧耻求活?

虽至愚者不忍为,呜呼!

而谓远之贤而为之邪?

说明许远是真英雄,替他辩解一番,这也是有道理的。

比说说如果许远真的怕死,何苦守住这尺寸大小的地盘,以他所爱之人的肉充饥,来和叛军对垒而不投降呢?

这就说明许远不会投降的,要是投降造就投降,何必把自己的小妾杀了当粮草用。

许远也是不怕死的,韩愈还说许远是个有头脑的人,他不会这样做的。

人言可畏,说什么的都有,韩愈把这些小人,只会点评别人不看实际情况的人心理分析一番。

说者又谓远与巡分城而守,城之陷,自远所分始。

以此诟远,此又与儿童之见无异。

(议论的人又认为许远和张巡分守城门,城陷落是从许远分守的西南方开始的。拿这个理由来诽谤许远,这又和小孩的见识没有两样。)

这是不对的,是小孩子之见!

人之将死,其藏腑必有先受其病者;引绳而绝之,其绝必有处。观者见其然,从而尤之,其亦不达于理矣!

(人将要死的时候,他的内脏必定有一个先受到侵害的地方;扯紧绳子,把它拉断,绳断必定有一个先裂的地方。有人看到这种情况,就来责怪这个先受侵害和先裂的地步,他也太不通达事理了!)

韩愈用一个身体来做比喻,显而易见议论的人,是小人。

小人之好议论,不乐成人之美,如是哉!如巡、远之所成就,如此卓卓,犹不得免,其他则又何说!

(小人喜欢议论,不愿成人之美,竟到了这样的地步!像张巡、许远所造成的功业,如此杰出,尚且躲不掉小人的诽谤,其他人还有什么可说呢!)

小人就是小人,看不的人好。

当二公之初守也,宁能知人之卒不救,弃城而逆遁?

苟此不能守,虽避之他处何益?

及其无救而且穷也,将其创残饿羸之余,虽欲去,必不达。

二公之贤,其讲之精矣!

守一城,捍天下,以千百就尽之卒,战百万日滋之师,蔽遮江淮,沮遏其势,天下之不亡,其谁之功也!

说出张巡和许远的心声,真英雄也!

可是还是有见死不救的人。

当是时,弃城而图存者,不可一二数;擅强兵坐而观者,相环也。不追议此,而责二公以死守,亦见其自比于逆乱,设淫辞而助之攻也。

(在那个时候,丢掉城池而只想保全性命的人,不在少数;拥有强兵却安坐观望的人,一个接着一个。不追究讨论这些,却拿死守睢阳来责备张、许二位,也可见这些人把自己放在与逆乱者同类的地位,捏造谎言来帮他们一起攻击有功之人了。)

现实社会就是这样,不救助,反而要吹毛求疵,攻击有功之人。

前面是韩愈发的议论,后面写的就是叙述的一些事实,也是为了前面的议论提供资料。

愈尝从事于汴徐二府,屡道于两府间,亲祭于其所谓双庙者。

其老人往往说巡、远时事云:南霁云之乞救于贺兰也,贺兰嫉巡、远之声威功绩出己上,不肯出师救;爱霁云之勇且壮,不听其语,强留之,具食与乐,延霁云坐。

霁云慷慨语曰:"云来时,睢阳之人,不食月余日矣!云虽欲独食,义不忍;虽食,且不下咽!"因拔所佩刀,断一指,血淋漓,以示贺兰。

一座大惊,皆感激为云泣下。

云知贺兰终无为云出师意,即驰去;将出城,抽矢射佛寺浮图,矢着其上砖半箭,曰:"吾归破贼,必灭贺兰!此矢所以志也。"

愈贞元中过泗州,船上人犹指以相语。

城陷,贼以刃胁降巡,巡不屈,即牵去,将斩之;又降霁云,云未应。

巡呼云曰:"南八,男儿死耳,不可为不义屈!"

云笑曰:"欲将以有为也;公有言,云敢不死!"即不屈。

前面是韩愈所听所闻,时间不是太长,也就是四十多年,很多人知道这段历史。

要是翻译成现代文,是这样的。

我韩愈曾经在汴州、徐州任职,多次经过两州之间,亲自在那叫做双庙的地方祭祀张巡和许远。

说明这是我亲自去看两个人的祭祀的地方,我说的都是真的。

那里的老人常常说起张巡、许远时候的事情:南霁云向贺兰进明求救的时候,贺兰进明妒忌张巡、许远的威望和功劳超过自己,不肯派兵相救;但看中了南霁云的勇敢和壮伟,不采纳他的话,却勉力挽留他,还准备了酒食和音乐,请南霁云入座。

南霁云义气激昂说:“我来的时候,睢阳军民已经一个多月没有东西吃了!我即使想一个人享受,道义不能允许;即使吃了,我也难以下咽!”

于是拔出自己的佩刀,砍断一个手指,鲜血淋漓,拿给贺兰进明看。

在座的人大吃一惊,都感动得为南霁云流下了眼泪。

南霁云知道贺兰进明终究没有为自己出兵的意思,立即骑马离去;将出城时,他抽出箭射寺庙的佛塔,那枝箭射进佛塔砖面半箭之深,说:“我回去打败叛军后,一定要消灭贺兰进明!就用这枝箭来作为标记。”

这就是一个故事,韩愈听当地的老百姓说的,有名有姓,有情节,看来是真的,和前面的所议论的对应起来。

韩愈还听说,当年在贞元年间经过泗州,船上的人还指点着说给我听。

城破后,叛军拿刀逼张巡投降,张巡坚贞不屈,马上被绑走,准备杀掉;叛军又叫南霁云投降,南霁云没有吱声。

张巡叫南霁云道:“南八,男子汉一死而已,不能向不义之人屈服!”

南霁云笑道:“我本想有所作为;您既然这样说,我哪敢不死!”

于是誓不投降。

又一次验证韩愈写的真实性,不仅当地的老人说,就是泗州的人也知道这件事情,也在说。

这还不算完,我对张巡和许远还是知道的,我的好朋友张籍也说过的,这是他认识的一个张巡和许远的老手下说的。

他叫于嵩。

张籍曰:"有于嵩者,少依于巡;及巡起事,嵩常在围中。籍大历中于和州乌江县见嵩,嵩时年六十余矣。

真人真事。

于嵩说张巡看书过目不忘,文化水平很高,看人也是一见不忘,这是个本事,张巡也是大英雄,不怕死,认为人生自古谁无死。

我们来看看原文,写的很精彩!

以巡初尝得临涣县尉,好学无所不读。籍时尚小,粗问巡、远事,不能细也。

(因为张巡的缘故起先曾得到临涣县尉的官职,学习努力,无所不读。我那时还幼小,简单地询问过张巡、许远的事迹,不太详细。)

云:巡长七尺余,须髯若神。(他说:张巡身长七尺有余,一口胡须活像神灵。)

尝见嵩读《汉书》,谓嵩曰:"何为久读此?"

嵩曰:"未熟也。"

巡曰:"吾于书读不过三遍,终身不忘也。"

因诵嵩所读书,尽卷不错一字。

嵩惊,以为巡偶熟此卷,因乱抽他帙以试,无不尽然。

嵩又取架上诸书试以问巡,巡应口诵无疑。

嵩从巡久,亦不见巡常读书也。

为文章,操纸笔立书,未尝起草。

这些就像小故事一样。

接着写到

初守睢阳时,士卒仅万人,城中居人户,亦且数万,巡因一见问姓名,其后无不识者。

巡怒,须髯辄张。

及城陷,贼缚巡等数十人坐,且将戮。

巡起旋,其众见巡起,或起或泣。

巡曰:"汝勿怖!死,命也。"

众泣不能仰视。

巡就戮时,颜色不乱,阳阳如平常。

(张巡被杀时,脸色毫不慌张,神态安详,就和平日一样。)

要是翻译成现代文,更好理解,更像是一个故事。

说完张巡,于嵩又说许远,说他人不错,比张巡生月小点,叫张巡大哥。

远宽厚长者,貌如其心;与巡同年生,月日后于巡,呼巡为兄,死时年四十九。"

为了说这个事情的真实性,韩愈把情况又说明清楚,目的就是增加真实性。

嵩贞元初死于亳宋间。或传嵩有田在亳宋间,武人夺而有之,嵩将诣州讼理,为所杀。嵩无子。张籍云。

这篇文章好理解,不用全部的翻译。

从这里也可以看出韩愈写文章有根有据,游刃有余,散文八大家之首真不是乱叫的。

南霁云,他用生命向世人展现了大唐风骨!

南霁云

南霁云,魏州顿丘(今属河南清丰)人,生于先天元年(公元712年),家族排行第八,故号称“南八”。

他出身寒微,长大后骁勇善战,精于骑射,成为唐玄宗、唐肃宗在位时期的著名骁将。

安史之乱爆发后,南霁云投军,为大将张巡的部下,曾屡建奇功。

至德二年(757年),安庆绪杀掉老爹安禄山之后,派汴州刺史尹子奇率三十万大军攻打睢阳(河南商丘睢阳区),睢阳太守许远请求张巡驰援。

张巡和南霁云率众从宁陵出发,迅速赶往睢阳驰援。

睢阳太守许远将指挥权让给了张巡,张巡闭门死守,尹子奇率叛军连续攻打二十余次,皆无功而返。

某一天,叛军白日攻城,打了一天,夜间疲惫不堪,纷纷倒下来休息。

张巡突然指挥士卒在城头擂鼓呐喊,叛军以为唐军要出城偷袭,慌忙起身准备应战。

唐军却偃旗息鼓,依旧坚守不出。

叛军再度放松警惕,张巡故技重施,如此反复,一直折腾到大半夜,叛军逐渐失去了耐心,回营倒头大睡,张巡指挥唐军突然出击。

叛军又一次被惊醒,乱作一团,张巡、南霁云率唐军切瓜割菜一般,斩杀叛军五千余人。

由于叛军主将尹子奇躲在乱兵中间,唐军将士无法识别,张巡心生一计,命令将士以秸秆射击叛军,被射中的叛军发现是秸秆,认为唐军箭镞已经用光,于是大为兴奋,纷纷向主将尹子奇报喜。

叛军的放松使得唐军辨认出尹子奇,张巡于是命南霁云以真箭射击尹子奇。

南霁云抖擞精神,一马当前,弯弓搭箭,一箭射中尹子奇的左眼,尹子奇惨叫一声,满脸鲜血淋漓,勒马逃窜,叛军又一次陷入恐慌之中,转眼间溃不成军,四散而逃。

不久,叛军采取围而不攻的策略,切断了睢阳城与外界的联系通道,守军粮草辎重逐渐耗尽,睢阳城岌岌可危。

张巡派遣南霁云出城向驻守彭城(江苏徐州)的御使大夫许叔冀求援。

南霁云杀出重围,找到许叔冀,说明睢阳守军的处境。

许叔冀却不答应,反而送给守军数千匹布帛,这就如同人家失火了你给送一桶汽油,南霁云气得在马上高声痛骂。

无奈之下,张巡再派南霁云率精骑三十人突围,去临淮求贺兰进明,叛军万余人围追堵截,南霁云拼死杀出一条血路,冲出包围找到贺兰进明求救。

贺兰进明说:“睢阳败局已定,还派兵驰援有意义吗?”

南霁云说:“现在睢阳城还没有被攻陷,如果已经失守,我愿以死谢罪!”

贺兰进明打着自己的小算盘,他担心分兵会遭到许叔冀的偷袭,同时他又非常嫉妒张巡的才能和声望,于是支支吾吾,始终不肯出兵。

贺兰进明很欣赏南霁云威猛善战,于是把他留下来,设宴款待。

宴会的乐曲响起来,南霁云泪如雨下,哭着说:“昨日我冲出包围的时候,守城将士已经一个月没有吃到一粒粮食,大人不出兵却设宴奏乐,我怎能忍心在此吃独食,实在咽不下去……”

南霁云愤然取出佩刀砍下自己的中指,鲜血淋漓,贺兰进明默然无语。

南霁云接着说:“如今,主帅交给我的使命还没有完成,叛军无法荡平,国家动荡不安,我留下手指以昭示人心,此番回去报告主帅,誓与城池共存亡!”

南霁云上马告辞,临出城的时候,怒射附近的一处佛塔,半只箭深深没入塔身。

南霁云大吼一声:“平定叛军之后,我必杀进明,此箭为证!”

南霁云飞马返回,途中被叛军拦截,经过一番血战,才回到了睢阳城内。

此时的睢阳城中,已然陷入绝境,“茶纸既尽,遂食马,马尽,罗雀掘鼠”,到了深秋时节,开始上演一幕幕“食人”惨剧。

至德二年(757年)十月,叛军再一次攻城,唐军将士饿得拉不开弓,睢阳最终失守,南霁云同主帅张巡等人被俘虏。

叛军主将尹子奇威逼利诱,劝南霁云投降叛军,南霁云断然拒绝。

张巡画像

张巡临刑前大呼:“南八,男子汉大丈夫,死就死了,不可向不义的叛军屈服!”

南霁云从容一笑说:我本来是想有一番作为的,可惜!公有此话,南霁云怎敢偷生!

随即慷慨赴死。

明末清初著名学者顾炎武读到这段历史,感慨道:“酸枣之陈词慷慨,尚记臧洪;睢阳之断指淋漓,最伤南八!”

后人为纪念这位忠君爱国的英雄,在睢阳城南建南霁云庙祭祀。

北宋淳化二年(991年),宋太宗敕封南霁云为“秦州慧音山昭佑嘉泽二龙神君”,甘肃天水一带的百姓供奉南霁云雕像,尊为“二龙大王”。

读《道德经》体会之卅九:要有所畏惧

《道德经·二十章》说:“人之所畏,不可不畏。”(人们所畏惧的,不能不畏惧)告诫人们做人做事要有所畏惧。人在什么情况下会畏惧呢?

做了伤天害理的事情。

据《北齐书·孝诏》记载,北齐高演发动政变,推翻侄子、废帝高殷后登上帝位,担心高殷复辟,违背哥哥、北齐文宣帝高洋临终告诫自己夺取高殷的帝位可以,但是千万不要杀害高殷,用“鸩毒扼而杀之”。这样的行为就连高演的母亲都认为“死其宜矣”。内心惭愧、后悔,经常恍惚看到高洋、高殷向自己索命,高演一面大做祈祷消除灾殃,一面命令武士“煮油四泼,持火烧逐”。但是,看到高洋、高殷或骑在屋梁上,或爬到柱子上“歌呼自若,了无惧容”。高演临死时只是“扶服抱枕,叩头求哀”。

另据《旧唐书·藩镇卢龙》记载,卢龙节度使刘济的二儿子刘緫毒死自己的父亲,又假传父亲的命令杀死哥哥刘绲(gun),被朝廷任命为卢龙节度使,封楚国公。在另外几个节度使被平定、朝廷军事力量的打击下非常恐惧,“数见父兄为祟”。在官衙里供养了几百个和尚,昼夜祈禳(rang)。睡在祷告的祠场会安静很多,回到卧室就惊恐万状,睡不着。晚年“益恐惧”。

做了对不起人的事情。

据《吴越春秋记·夫差内传》记载,春秋时期,吴国打败越国。吴国王夫差允许越国王勾践投降,随后释放勾践回国。吴国伍子胥和公孙圣坚决反对,夫差不听劝告并且杀害了二人。勾践经过“十年生聚,十年教训”,打败吴国,夫差自杀。夫差临死时对身边的人嘱咐说:我活的时候已经非常惭愧,死了以后更加悔恨。“使死者有知,吾羞前君地下,不忍睹忠臣伍子胥及公孙圣;使其无知,吾负于生”。我死后必须用绸缎盖住我的脸,还要用三层绸缎捂住我的眼。“生不昭我,死勿见我形”。

另据《梁书·侯景》记载,侯景在北齐被高澄击败后投降南梁后又反叛,带兵攻陷梁的首都到文德殿朝见梁高祖萧衍,“以甲士五百人自卫,带剑升殿”。拜见仪式结束后,萧衍问他,你在战场上那么长时间,是不是很劳累?侯景“默然”;萧衍又问,你是什么州郡的人,怎么敢到这个地方来?侯景“又不能对”,随从代替他作了回答。从文德殿出来后侯景对王僧贵说,我经常在马鞍上对敌作战,敌人的箭矢、刀剑就在身边挥舞,我心闲气定,没有丝毫恐惧。“今日见萧公,使人自慑”。

殊环境产生的特殊特压力。

据《汉书·周勃传》记载,周勃被免去丞相职务回到封地后担心自己会被郡守杀害,每当郡守巡视绛县(周勃封地所在县)的时候,自己佩戴盔甲,命令家人手持武器和郡守见面。后来有人告状说周勃要造反,皇帝下诏逮捕周勃关进监狱,受到了狱吏的欺凌侮辱。周勃送给狱吏千金,狱吏在木简背后写字告诉周勃可以请大儿媳妇、皇帝的女儿作证你没有造反。经过太后的干涉和司法调查,被无罪释放并恢复了爵位、食邑。出狱后周勃感叹说,我曾经统率百万大军,“安知狱吏之贵也”。正是在人屋檐下,不敢不低头。

另据《新元史·詹士龙》记载,詹士龙的父亲詹钧是南宋的勇胜军都统,在和元兵作战时受伤被俘绝食八日死亡。还在襁褓中的詹士龙被元中书省符朗董文忠当作儿子收养。成年以后一表人才,精通骑射。董文忠感叹“詹都统有后矣”。董文忠的亲生儿子嫉妒詹士龙,骂他是“虏子”。詹士龙知道原因后请求恢复自己的姓氏没有得到董文忠的同意,一次陪同董文忠在滹沱河边打猎,再次请求恢复原来的姓氏。董文忠漫不经心地说:你把石头投入水中,如果石头能够漂浮在水面就按照你的意思办。詹士龙仰天祈祷后抱起石头扔到河里。石头“盘旋于急溜中,若沉若浮者数四”。董文忠以为是天意,当日就让詹士龙恢复了原来的詹姓。

对于自己做的事情感到羞愧。

据《三国志·于禁传》记载,于禁跟随曹操屡立战功,被封为益寿亭侯。在率领军队和关羽作战时被俘投降,庞德不屈被杀。等到孙权杀死关羽,把于禁送回魏国,这时曹操的儿子曹丕已经称帝,勉励于禁学习春秋时期的荀林父、孟明视,任命他为安远将军。派遣他出使东吴,让他先到曹操墓谒陵。曹丕预先派人在曹操陵墓的大殿里悬挂了一幅关羽战胜后庞德威武不屈、于禁屈膝投降的画。“禁见,惭恚(hui)发病薨”。

另据《新元史·史天应》记载,汉人统军元帅史天应召集将领商议军情,认为河中地形平川旷野,适合骑兵作战,如果驻扎在那里,可以进取关陕。有人反对说河中南面有潼关,北面有京兆,都有金国的军队,在那里驻军一旦出现意外后悔就来不及了。但史天泽仍然坚持把军营移住到了河中。金国军队果然从中条偷袭,史天应手下只有四十多人,有人劝他渡河逃走。史天泽说,早先很多人劝我不要向南方迁移军营,我不听。今天情况紧急就逃跑,是没有勇气的表现。就是太师木华黎不怪罪我,“何面目而见同列乎?今日惟死而已”。最终战死沙场。

对于自己言语失误感到后悔。

据《新元史·耶律楚才》记载,成吉思汗攻克金中都后,寻找辽朝皇室后裔有才能的人,听人说耶律楚才是个人才,就在大帐里召见了他。耶律楚才“美须髯,声如洪钟”。成吉思汗非常高兴,对耶律楚才说,辽、金是世代的仇人,我今天为你报仇雪恨。耶律楚才回答说:“臣祖、父皆北面事金。既为臣子,敢仇君父耶?”成吉思汗后悔自己说话欠思考,同时非常看重耶律楚才这句话,让耶律楚才留在自己的身边,称呼他长髯人,叮嘱太子窝阔台“此人天赐我家,尔后军国重事当悉委之。”另据《新元史·不忽木》记载,元世祖忽必烈经常称赞赛典赤伯颜有能力。丞相不忽木询问原因。忽必烈回答说,宪宗皇帝在位时,赛典赤伯颜经常暗地里资助我,这件事你父亲知道。不忽木说这就是所说的二心之臣了。今天如果有陛下身边的人,把大内的财务私自送给亲王,陛下会怎么看待呢?忽必烈急忙挥手示意不忽木:“朕失言。”

担心违背自己做人的信念。

据《后汉书·杨震传》记载,大将军邓骘(zhi)推荐杨震担任东莱太守,赴任经过昌邑县,从前杨震举荐的王密正好在昌邑做县令,晚上去看望杨震,送十金给他。杨震说,老朋友,我了解你,你不了解我啊。王密说,深夜没有人知道我送你金子这件事。杨震回答说:“天知,神知,我知,子知。何谓无知。”

另据《新元史·曹鉴》记载,曹鉴主政湖广行省时,主簿顾渊白送给他一包辰砂,曹鉴当时没有开封就放起来了。后来同僚向曹鉴寻找辰砂配药,曹鉴拿出来查看,结果是三两黄金。曹鉴十分惊讶,叹息说,“渊白以我何如人﹗”这时候顾渊白已经去世,曹鉴把他儿子叫来把金子还给了他。

据《中华民国史·大事记》记载,民国出席巴黎和会首席代表陆徵祥面对帝国列强压迫签订不平等条约,向外交部请示并要求转告总统徐世昌、总理钱能训说:“祥1915年签字在前,若再违心签字,稍有肺肠,当不至此。国人目前之清议可畏,将来之公论尤可畏。”

另据《中华民国史·人物传·陈布雷》记载,1936年12月,蒋介石去西安催逼张学良、杨虎城出兵“剿匪”,陈布雷因病未随行。12月,张、杨兵谏,蒋被拘,陈自以“近臣”未共患难,怅惘若失,在南京扶病奔走,力主事变和平解决。由于中共的调停和各方面的努力,蒋介石同意停止内战、合作抗日之后,于26日返回南京。陈立即奉命把蒋在被迫承诺的条件的口述伪撰成《对张杨之训词》发表,之后又向壁虚构蒋在事变中被扣与保释经过之《西安半月记》。虽奉命勉强写出,但内心痛苦不堪,他曾经在对其知友的信中写出这样充满郁闷的话:“余今日之言论思想,不能自作主张,躯壳灵魂已渐成他人之一体。人皆有本能,孰能甘于此哉。”他慑于蒋命,一再违心撰文,沉溺于苦闷矛盾之深渊,只能发狂暴之愤怒于文案,以致一度患脑病甚剧,神思烦郁,夜则失眠,昼则畏烦。

惧怕辜负别人的信任

据《三国志·蜀书·诸葛亮传》记载,诸葛亮在刘备白帝城托孤之后,“夙夜忧叹”。士为知己者死。诸葛亮担心自己努力不够,“恐托付不效,以伤先帝之明”。

据《新唐书·忠义》记载,南霁(ji)云跟随张巡守睢阳,被安禄山叛军攻陷以后和张巡一起被叛军抓获。叛军首领尹子琦胁迫张巡投降被拒绝又胁迫南霁云投降。南霁云低头不语若有所思。张巡呼唤他的小名说:南八,男子汉死就死了,不可以被不义的事情屈服。南霁云笑了,回答说:“将欲有所为也,公知我者,敢不死!”

元朝刘敏中曾经对伙伴述说自己的志向:“自幼至老,相见而无愧色,乃吾志也。”唐代杜甫有诗云:“出师未捷身先死,常使英雄泪满襟。”清朝龚自珍有诗云:“我也曾糜太仓粟,夜闻邪许泪滂沱”。世间上很多事情,让我们羞愧、感奋,从而产生畏惧的思想,成为我们行为的约束和前进的动力。

丰子恺与《中国青年》:偶然的合作,永久的记忆

@文| 吴达

1926年5月,中国社会主义青年团机关刊物《中国青年》第121期的封面上,破天荒地刊登了一幅丰子恺画的漫画。

说破天荒是因为《中国青年》自1923年创刊以来,从来没有用绘画作封面的,这一期《中国青年》不仅封面设计形式上特别,而且内容又是特别,是“五卅纪念周年刊”,这形式与内容相结合的两个“特别”,是《中国青年》杂志编创历史上特别值得关注的事情。

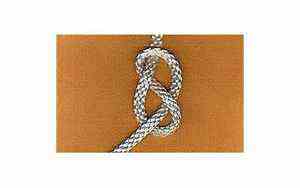

丰子恺这幅漫画名为《矢志》,一座佛塔高耸入云,塔刹却插了一支箭,箭和塔的比例不那么写实,夸张的箭,仿佛要刺透塔刹,直上云天,让人感到一种强大的张力。

1926年5月《中国青年》杂志第121期封面图刊登了丰子恺的漫画《矢志》

这幅画取材于历史上“射塔矢志”的故事。史书记载:唐代,青年将领南霁云突出敌军包围,向贺兰进明求救。贺兰不肯出师相救,但欣赏南霁云之壮勇,“强留之,具食与乐,延霁云坐。”

面对美食,还有席前的美女歌舞,南霁云说了一番大义凌然的话,说完便踏镫上鞍,策马离去。出城前拔箭射向佛塔,箭直奔塔身而去。南霁云厉声说道:“此矢所以志也。”

古来有“折箭为盟”,而南霁云是“射箭立誓”,不愧为是一位“威武不能屈、富贵不能淫”的志士英雄。

丰子恺选了这样的历史典故为画题,又用了“特写”与“夸张”的手法,画面只出现射在塔刹的箭,给人以强力的视觉冲击。而《中国青年》就特意用了这幅画作封面,用意是很明确的。

这期《中国青年》在“编辑后记”中说:“在这样一个有价值的严肃的五卅周年纪念期,我们有意供献读者以若干有意义的物事。我们要使读者都能明了过去一年革命民众奋斗的工作,要使读者能从这些实际奋斗中切实认识五卅运动在各方面的意义,再要使读者从这里面认清我们今后应走的道路。供献这些物事的责任,我们都交给了这个特刊。我们希望这个特刊能担负他的使命。”

主编还在《编辑以后》里特地谈了这期封面的事:“这期的封面是特别请丰子恺君为我们画的,特在此表示我们的谢意。这画的含意是唐张巡部将南霁云射塔‘矢志’的故事,我们希望每一个革命的青年,为了被压迫民族的解放,都射一枝‘矢志’的箭到‘红色的五月之塔’上去。为什么是红色的五月,因为是为了纪念‘五卅运动’,纪念在‘五卅运动’中流血牺牲的烈士。这幅画就是号召广大青年来纪念五卅运动,发扬五卅精神。”

接着,在1926年6月的《中国青年》第126期封面上,再一次出现了丰子恺的画,与上次不同,这次画面回到了射箭矢志的人物,一个青年战士骑在一匹战马上,意气风发,挽弓搭箭,准备发射。

1926年6月《中国青年》杂志第126期封面

这幅画也可看作是上一幅的延续,仍是激励青年为民族命运奋斗。丰子恺的第二幅画从第126期到第146期,整整刊登了二十一期,其中包括第139期的“十月革命号”,都被《中国青年》作为封面画,一直用了半年之久,这可以说又是一种“破天荒”了。

看了丰子恺的封面画,了解了这段史料的很多人,可能会产生疑问。《中国青年》是共青团中央的杂志,而丰子恺是出了名的追求生活情趣的画家,与激情燃烧的革命的共青团并不是完全同路的,但历史事实就放在面前,《中国青年》约稿,丰子恺供稿,他们二者确实真有过这么一段缘分。那么这段缘分是从哪里来的呢?

这要分别从《中国青年》和丰子恺两端来说。《中国青年》创办人与编辑者为恽代英,他是无产阶级革命家,中国共产党早期青年运动领导人之一。值得注意的是他在1923年出任上海大学教授,还担任过教务长。

上海大学成立于1922年10月,是国共第一次合作的产物。中国共产党派遣了多位重要领导与骨干参与组建,上海大学一度成为党在上海地区重要的革命活动据点和宣传阵地。陈望道在其晚年的回忆录中写道:“西摩路(今陕西北路),也就是当时上海大学校址,是‘五卅’运动的策源地。5月30日那天,队伍就是在这里集中而后出发到南京路去演讲。”当时上海大学还聘请了社会上许多有名望的教师,丰子恺也在其中,可见上海大学对丰子恺的人品和学识是赞赏的。

没过几年,“大牌”师资云集的上海大学,已是闻名国内,当时社会上流传着“武有黄埔,文有上大”的说法。《中国青年》的主要编辑恽代英与丰子恺当时在上海大学成了同事,上海大学还有一位教师叫杨贤江的,他既是丰子恺在浙江省立第一师范学校的学长,又与丰子恺先后在春晖中学与上海大学共同执教,且杨贤江又曾协助恽代英编辑过《中国青年》,是恽代英非常亲密的战友。

“五卅”惨案震惊了世界,有良知的知识分子都不可能无动于衷。“五卅”惨案发生后,丰子恺的好朋友沈雁冰、郑振铎、朱自清等人都写了声讨文章与诗歌。恽代英或杨贤江打破《中国青年》封面从来不刊登绘画的惯例,在纪念“五卅”周年特刊的封面上做文章,邀约在社会上有影响力的丰子恺创作封面画,以加强宣传力度。

丰先生慨然应约,连连供稿,这完全是顺情顺理。大家爱国反帝,同仇敌忾,就这样“缘”的两端走到了一起,“偶遇”在这里变成了“必遇”,最终成就了丰子恺为《中国青年》画的两张封面漫画。

这两幅画,给我们留下了珍贵的红色的美术史料。其实当年为《中国青年》画封面的时候,丰子恺也只是二十八岁的青年,他用两幅封面画鼓励广大读者,同时也鼓励了他自己。

选自《封面子恺》

监制:皮钧

终审:蔺玉红

审校:陈敏 刘晓

责编:六一