刘阮遇仙传说中,到天台山采的是什么仙药?遇到的又是什么仙?

刘阮遇仙传说,讲述了东汉而自晋以来,剡县刘晨阮肇二人入天台山采药遇到仙女,并与之成婚的神话爱情故事。历代文人多以此为题材写出大量传世名篇。其中有六朝时笔记小说、唐诗、宋词、元曲、明清时传奇、小说、诗文,其影响遍及于海内外。

传说于2012年7月被省人民政府公布为浙江省第四批非物质文化遗产项目。2014年11月11日,刘阮传说经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

那么问题来了,刘阮进天台山采药,采的的到底是什么仙药?如今上天台山上还能采到这种仙药吗?还能遇到仙女吗?继续往下看,您就明白了。。。

红石梁匠心60年,走进新时代

红石梁集团,创建于1958年10月,走过了近六十年的辉煌历程,一直是地方的功勋企业和明星企业。

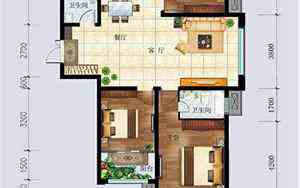

“红石梁啤酒奇迹”。经过二十多年、三个历史阶段的发展,对地方经济社会的发展做出了卓越的贡献。在啤酒产业转让给百威英博以后,集团开始了“二次创业”,目前已经发展成为涉及健康养生、中药材种植和开发、城市和工业供热供电基础设施、酿酒、房地产及城市商业综合体开发经营等产业的集团公司,资产超过10亿元,拥有多家全资和控股公司:浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司、浙江红石梁集团天台山乌药有限公司、浙江红石梁集团热电有限公司、浙江红石梁房地产开发公司、浙江红石梁健康科技有限公司、天台博丰混凝土有限公司等。

红石梁乌药

集团依托天台山资源,弘扬天台山文化,本着做名企、创名品、成名家,做受人尊敬的企业的使命与愿景。培育和打造以“和”为核心的企业文化,形成“和而不同、崇德从贤、开放创新、市场领先”的核心价值观。集团凭着对自己的永远严格不甘平庸,对事业的永远追求执着共勉,对企业的永远感情荣辱与共,对社会的永远责任义不容辞的精神 ,集团及旗下子公司在管理和技术创新、品牌建设等方面共获得国家级荣誉36项、省部级108项、市县级230项等。

集团中,浙江红石梁集团天台山乌药有限公司,是一家专业从事中药保健食品研究、开发、生产、销售为一体的科技型企业。拥有省级中小企业技术中心和天台山乌药养生研究所,符合GMP标准、国内先进的茶剂、颗粒剂生产线以及国家原产地保护产品天台乌药种植基地3000多亩。乌药种植基地被列入国家标准化示范基地,被认定为浙江省森林食品示范基地和优质道地药材示范基地。

乌药,又名旁其、鰟魮、矮樟,为樟科山胡椒属植物,常绿灌木或小乔木。《中药大辞典》记载:乌药以浙江产量最大,品质最好,以天台所产者品质最佳,故称“天台乌药”或“台乌药”。《本草纲目》中有记载:“乌药以出天台为胜”。2005年,上海中医药大学和上海中医药研究院中药研究所,对安徽、江西、湖南、浙江等4省10个产地的乌药标志性成分(乌药醚内脂和去甲异波尔定)进行了比较分析,检测结果天台乌药其含量最高,科学的数据验证了“乌药以天台者为胜”和品质最佳的典籍记载。

如此一来,您还担心再登天台山能否找得到乌药,是否能再遇到仙吗?

红石梁“百万乌药黄精”关爱退休教师

集团将进行各类活动回馈于社会,以义不容辞永远担任起社会责任的信念为己任。

在第34个的教师节来临,红石梁乌药公司,从8月31号起至9月10日教师节之前,展开“百万乌药黄精”关爱全县退休教师2300多人。教育局领导、县退休教师协会领导、红石梁乌药公司人员和爱心团队志愿者,将持续十多天的奔波慰问于各乡镇,一起把爱心乌药产品上门赠送到全县的退休教师手中。

后续还有更多的活动跟进:

(1)、在县退休教师协会目前正在组织开展的“纪念改革开放40周年”征文、摄影活动中,结合“匠心六十年、走进新时代,红石梁集团60周年庆”内容,活动及优秀作品集均可冠名为“红石梁杯”。

(2)、组织县退休教师协会骨干、分会会长、各类专长人才到红石梁集团进行参观考察,发现红石梁精神,感受红石梁60年社会贡献,见证红石梁新的创业进程。

(3)、红石梁乌药公司员工持续跟进了解退休教师使用产品情况,从中发现一些典型消费者,视情况推出针对退休教师的相关关爱持续服务。

在教师节来临之际,感恩辛勤的园丁教师!感恩红石梁的大爱!他们才是当今社会的神仙,培养出一代又一代的天之骄子,创造提炼出更好的灵丹妙药!以关爱社会为已任,为他们点赞!

转自:阳光 天台影像

「神怪手札」番外篇:刘阮遇仙

说的是汉明帝永平五年,也就是东汉年间,有这么两个人,一个叫刘晨,一个阮肇,他俩呢有次就约好一同去山里采药,去哪儿采呢,去天台山取谷皮,他俩进到山里后,采没采到谷皮不知道,但这俩人在山里迷路了。

那这可咋办,那时候又没有专业搜救队,干等是不行的,还得靠自己,找呗!

他俩在山里整整找了十三天,愣是找不到回去的路,进山时带的干粮也吃完了,眼看就要活活饿死在这深山之中,但是,转折来了,天无绝人之路,“遥望山上,有一桃树,大有子实”这就很美了,又饥又渴的时候看见这一树的大桃子。

但这桃树长的地方不好,说是“绝岩邃涧,永无登路”,这就有点造化弄人了,没有路,上不去,这可怎么办,没办法,不吃就得饿死,硬着头皮上呗,说是“攀援藤葛,乃得至上”,没办法潜力都是逼出来的,上去后两人是各啖数枚,吃了个痛快。

吃饱后两人就又到山涧里去取水,想洗漱一下,取水时他俩就看见有芜菁叶从山腹中流出,看起来还很新鲜,不时又看见一个装着胡麻饭的杯子飘流过来,他俩看见这胡麻饭,就说“这肯定是离人家不远了”。

于是两人便涉水前行,逆流二三里,过山,见一条大溪边有两位女子,长的那叫一个漂亮,说是姿质妙绝,那两位女子见刘阮二人拿着杯子过来,便笑着说到:刘郎、阮郎你们这是送杯子来了?这俩人闻言大惊,心想没见过啊,怎么知道他俩姓氏的,好像老朋友相识一样,还说:“你俩怎么来这么晚啊?”,说着便邀请二人到家里去。

她们家什么样啊?

书中描写”其家铜瓦屋,南壁及东壁下各有一大床,皆施绛罗帐,帐角悬铃,金银交错,床头还各有十位婢女。“这俩人见此场景是目瞪口呆,太豪华了,然后又说:刘阮二郎你们跋山涉水而来,甚是辛苦,虽吃了桃子果腹,但这东西不顶饿,赶紧来吃饭吧!

吃的是什么呢?有胡麻饭、山羊脯、牛肉甚是甘美,吃完饭后,就开始喝酒,还有一群美女作伴,一直是喝到了晚上,这酒足饭饱后就思那啥了,说是各就一帐宿,女往就之,言声清婉,令人忘忧。

就这样他俩在这里待了十天,开始有点想家了,这美女就说:“君已来是,宿福所牵,何复欲还邪?,既然已经来了,这就是缘分,这里多好有酒有肉,美女作伴,还回去干啥,刘阮二人听后觉得人家说的有理,然后就又待了半年时间。

半年后春天到了,刘阮两人就执意要回去,一看留不住了,这俩姑娘就说“罪牵君,当可如何?”,于是就又叫来一群女子,集会奏乐,给刘阮二人饯行,然后又给他们指了一条出山的路,刘阮二人就顺着指示的路走出了大山。

出来后这就完全不认识了,亲旧零落,邑屋改异,无复相识,然后就到处找人问你认识刘晨吗?你认识阮肇吗?巧了,这就遇见了一个认识的,他说:“我认识,这不就是我们七世祖吗!”当年进山采药就杳无音讯了,你打听他干吗?

这俩人一听就当场懵了,原来他们进山时是汉明帝永平五年(公元62),现在已经是晋太元八年了(公元383年),这已经过去几百年了,早已是物是人非,于是两人最后就又回到了山里,从此就再无音讯了。

这故事的名字叫做“刘阮遇仙”,很著名的故事,它是记载于南朝志怪小说《幽明录》中,作者是刘义庆,大家对这个名字可能不太熟悉,但他的另一部作品大家可能都听说过,那就是《世说新语》,里边有许多有意思的故事,有时间跟大家聊一下,好了这期就到这里了,我们下期见。

《风筝》郑耀先用这样的方法就破解了国民党特务的密电!

台湾保密局给宋孝安的回电被公安局截获了,可是在破获了两重密码后,却发现电文是一和二两个数字,破译员实在破解不了,马小五便拿着电报密文来找郑耀先请教。

郑耀先看过之后也是一头雾水,他经过一番仔细思考,想起宋孝安笃信道教,每次执行任务都会先拜神求签,便灵机一动,让马小五去找了一副吕祖灵签来。

翻到吕祖灵签的第十二签,上面的批语是这样的:十日坐一日行,矶头有水,不碍利前程,问道如何境,刘阮天台不误人。马小五对这些拗口的签文一窍不通,郑耀先仔细分析了一番

从这几句签语中破解了这是台湾方面要宋孝安在一号这天坐船离开,去往他们的世外桃源——台湾。马小五见郑耀先一出手就把难题解决了,不禁对他佩服得五体投地,兴奋不已。

记者重走“浙东唐诗之路”·桃源篇

2018-10-25 10:46 | 浙江新闻客户端 通讯员 俞帅锋 杨贇 俞臻

历史的遗韵总是充满魅力。即便繁华褪去,依然鲜活如昨。

悠悠唐诗之路文化,多少往事在青山绿水间回荡。秋意渐浓,我们“重走唐诗之路”的第六站,来到世外桃源——桃源古村。

古村深深隐翠微

仙凡离合情意长

城外:桃源繁华入诗丛

桃源村位于南明街道东南部,处于沃洲、天姥两山之间的天姥山北支余脉,也是陆上唐诗之路的必经地,由刘门山、刘门坞、黄贡坑、桃树坞四个自然村组成。现保留景点有惆怅溪、刘阮阁、迎仙桥、刘阮采药径、仙人洞、石棋坪、古驿道等。

林世堂先生在《新昌诗话》中认为,陶渊明为什么把他的理想世界叫做“桃花源”呢?这可能和新昌流传的一个历史故事有关。

这个故事就是刘阮遇仙故事,最早见于刘义庆《幽明录》,以旧志所载,其地在今桃源村的刘门山。根据史料得知,故事梗概如下:汉明帝永平五年,刘晨、阮肇到剡之天台山(今天姥山一带)采药,迷失在山中,不知所终,饥饿将死,忽然看到远处山上有桃树,就随手摘几个桃子充饥,顿觉精神倍增,复逆溪而上,为溪边二女相邀至家,遂相欢爱,复有前来庆贺者。半年后,刘阮思归,二女苦苦相留不得,遂送二人出山。两人出山后,发现山外早已换了人间,亲人故旧难以寻找,家园屋舍不见踪影。四处打听,竟然找到了自己的七世孙。后思仙人,归来寻未果,徘徊惆怅,不得始终。故事发生地就是今天的新昌桃源古村。

千百年来,刘阮遇仙故事,一直在民间传诵。据县委宣传部2018年编著的《天姥山唐诗三百首》,仅唐朝就留下了白居易、齐已、皮日休、元稹等诗人的24篇诗作。此外咏刘阮诗中提到“桃源”、“桃花”的还很多。如唐代的曹唐《刘晨阮肇游天台》的“不知此地归何处,须就桃源问主人”,元稹《刘、阮妻二首》的“千树桃花万年药,不知何事忆人间”……后来清朝的王十朋、阮鄂、齐召南、袁枚等多有相关诗文传世。元曲大家马致远亦著有《刘阮入天台》杂剧。本地域的志书亦不乏记载。

刘阮遇仙的美丽传说,流传极广,也成为东亚各国宝贵的文化财富。如朝鲜文学以之作为典故,经久不衰;日本早期典籍《风士记》中的《浦岛子传》采用了刘阮遇仙的叙事结构,成为日本五大神话故事之一浦岛神话的源头。记者了解到,刘阮遇仙故事于2009年、2012年被列为绍兴市、浙江省非物质文化遗产。

村中:小桥流水古驿道

一条清澈明快的山溪,婉蜒曲折、昼夜不息,从刘门山下匆匆流过,给幽深静谧的桃源村,增添了诗意盎然的淙淙水声。这山溪,有着一个令人无限遐想的名字——惆怅涧。千百年来,它与刘阮遇仙的美丽神话紧紧相关,引得多少游人流连忘返。

金秋时节,天朗气清。记者寻访刘阮庙,步行入桃源村,村口多棵大树,已有合抱粗,枝叶苍翠,浓荫匝地。在刘阮阁的庭院中,除古枫树外,更有古樟数棵,一棵独木成林,枝繁叶茂;“夫妻树”连株而生,遮天蔽日,其中一棵根部已有空洞,铭牌显示已有三百多年的历史。

记者继续往前走,百米蛋石路延伸进去,惆怅溪一路水声哗然,如瀑似雪,清音不绝。穿村而过,四面青山,迎面耸立,赫然在目。大约走了20来分钟,便到了迎仙桥。

迎仙桥,为浙闽古干道的名桥。该桥俗称奶婆桥,相传南宋时邑妇用乳汁换来的钱造此桥,故名。明成化十三年(1477)《新昌县志》记载:“迎仙桥,在县南三十里,仙桂乡二十一都。”

该桥为单孔悬链线型石拱桥,东西走向,雄跨于惆怅溪上。相传当时由于刘阮两人怎么找也找不到妻子,就在那溪边踱来又踱去,徘徊不定,后来该溪被称为惆怅溪,溪上的桥叫迎仙桥。

迎仙桥是中国桥梁史上一种独特的古代石拱桥型。这种被称为悬链线型的拱桥,国外在二十世纪六十年代才发明,并作为世界先进桥梁科技成果,而迎仙桥远早于国外发明就存在,在桥梁发展史上具有重要的研究价值。迎仙桥于1997年公布为省级文物保护单位。

山中:古庙深深隐翠微

桃源村是一坛珍藏新昌千余年的文化陈酒,山水娟秀迷离。随着刘门山顶的云雾袅袅飘起,一幅生活安乐、男耕女织的世外桃源画卷静美地铺开在眼前。

记者沿大山深处行,斜径蜿蜒,约莫步行20分钟,便到达刘门山,匆匆行过一段乡间小道,刘阮庙倏然撞入眼帘,在青松翠竹的掩映下,静立在田野边,恍若世外桃源。

记者走进庙里,正值维修之时。“刘阮庙是刘阮故事的传承基地,也是我县文物保护点。此次维修是换下腐烂的栓板和破旧的土瓦片,其他保持原样。”刘阮庙负责人陈伯均说。

据了解,此前刘阮庙共翻修两次。上世纪末,由民间集资予以维修,重塑神像,配有楹联;2006年底复有善信孙梅凤、陈伯均、吕叶娥等发心重修刘阮庙,在南明街道和桃源村的支持下,县文管委的指导下,按“修旧如旧”原则,经半载鸩工庀材,刻意经营,扶颓起圮,拆建山门,重塑神像。

漫步青石间。刘阮庙格局完整,保存较好。由前后两进、戏台及左右厢房组成,除大殿为单层,其余均设两层楼房,总面积294平方米,总体泥夯墙体青瓦屋面硬山顶,各单体地面水泥平铺,天井卵石铺砌。山门面阔三间,居中设两扇实拼门,明间后檐连戏台,左右厢房为后期所建,面阔各六间。前檐檩、撩檐坊、骑马枋均浅雕缠枝花纹,牛腿浮雕古代人物故事。

“戏台建成后,曾两次表演刘阮遇仙故事,吸引了大批村民观看,真是热闹。”正在工地干活的刘大爷说。

庙外的刘阮坛是后人为纪念刘阮所建,传始建于宋,明万历新昌县志有记,传为刘阮与仙女坐憩之处,形体不甚规整。“刘门道是刘郎宅,风物真疑汉代余”一碑豁然在目,为天台学者齐召南乾隆年间秋游“刘门道”的诗句。

记者闲步转过刘阮庙正门方向,一片水田,展现眼前,四无人声,唯稻浪一片。

山不在高,有仙则名,斯人已去,遗风犹存。几十年的风云变幻,一千多年的风霜雨雪,刘阮庙的历史遗韵早已滋润着脚下的数亩水田和青草洼地。