老年人年龄划分标准

#50多岁是中年还是老年?#关于老年人年龄的划分,古今不同,中外不同。以下把古今中外对老人年龄划分介绍如下:

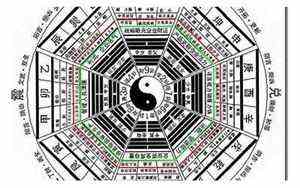

《黄帝内经》云:人过四十阴气过半,起居衰。五十肝气始衰,目始不明。六十心气始衰,血气懈惰,故好卧。七十脾气虚,皮肤枯。八十肺气衰,魄离,故言善误。九十肾气焦,四肢经脉空虚。百岁五脏皆虚,神气皆去,形骸独居而终。《黄帝内经》把人的衰老阶段阐述的非常清楚。但是古人和现代人相比要提早老化10年以上。

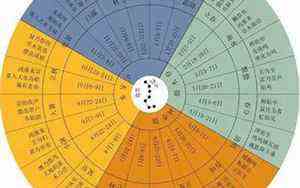

所以古人认为30岁为而立之年;40岁为不惑之年;50岁知天命之年;60岁为花甲之年;70岁为古稀之年;80岁为杖朝之年;90岁为鲐背之年;100岁为期颐之年。

1982年4月中国医学会老年学会把60岁做为老年人的划分界限。现阶段我国老年的划分标准为,45~59为老年前期、即中老年人;60~89岁为老年期、即老年人;90~99岁为长寿期;100岁以上为寿星。

世界卫生组织对年龄做了一下划分:44岁以下为青年人;45~59岁为中年人;60~74岁为年轻老年人;75~89岁为老年人;90岁以上为长寿老年人。

2019年世界卫生组织根据全球人体质素及平均寿命又做出了新的规定:0~17岁未成年;18~65岁为青年人;66~79岁为中年人;80~99岁为老年人;100岁以上为长寿人。

综上所述,50多岁的人按照国内标准应该是中老年人。按照世界卫生组织过去的标准是中年人。按照世界卫生组织最新标准应该是青年人。

俗语“六十活年,七十活月,八十活天”,活指啥意思?有道理吗?

人在不同的年龄段,存在不一样的称呼,比如不满周岁称为“襁褓”,而满100岁称为“期颐”,在这个中间,六十岁称为“花甲”,七十岁称为“古稀”,八九十岁称为“耄耋”。这些称呼大家在看文学作品或者听上了年纪的老人说话时,会经常看到。

而民间关于年龄的问题,也存在着不少俗语,有些俗语所表达的意思,放到如今的社会,仍然具有一定的借鉴意义,比如“六十活年,七十活月,八十活天”这句俗语,从字面意思很好分析,但是,有朋友会问,到底为什么要这样说?蕴含了哪些意义?本篇内容,笔者就详细说说这句俗语,大家看完后就有答案了。

“六十活年,七十活月,八十活天”这句俗语从字面意思来解释,六十岁的时候,人们的生活是按照年来计算,也就是到了60岁之后,活一年过一年。到了七十岁的时候,生活就按照月份来计算了,当一个人到了70岁,可能这个月还好好的,到了下个月或许就去世了。而到了八十岁的时候,生活就需要按照每一天来计算了,可能今天还在世,明天或许就去世了。

俗语一般都是从古至今流传过来的,不少俗语所表达的意思,都是按照当时的情况总结得出。以前的时候,人们的生活水平以及医疗保障都无法和现在相提并论,据笔者所了解,我国五六十年代的时候,平均年龄为56-61岁左右,七八十年代的时间,平均年龄增长到68-69岁左右,2008年左右的时候,这个数字增加到了73岁左右。

可以看出,在以前一个人60岁的年纪已经属于高龄了,70岁基本上很少,80岁以上的属于罕见。而“六十活年,七十活月,八十活天”的说法,基本上也符合以前的情况。

如今,这句俗语所表达的意思已经大不一样了,一个人到了60岁之后,不少朋友刚退休,美好的生活才开启,而70岁之后,丰富多彩的日常生活,也不符合“活月”的说法,80岁之后,还有很多老人身体很硬朗,也不会按天生活。

随着时代的不同,有人说现在是“三十少五十青七十中八十老九十高百岁不算奇”,70岁才算中年,80岁才算老年,90岁算高龄,100岁也不稀奇,生活质量的提高,再加上先进的医疗水平,从某种意义上来说,的确存在一定的道理。

笔者所在的存在,高龄老人有不少,说说我们村里60岁以上的生活。目前来说,家里种地的基本上60岁以上的居多,如果是农闲时期,60岁以上的男士,会去县城周边打一些零工,或者跟着建筑队在村里建房,而60岁以上的女士,村里有人承包土地种植经济作物的话,会雇她们干活,一天50元,或者是集市上的饭店,去后厨帮忙。

而70岁以后的老人,种地还是第一位的,由于70岁之后,身体条件已不允许干重活,也会在村里找一些力所能及的事情,不过大部分都是以种地为主了。还有一部分,会养几头羊,也能忙过来。

而80岁以后的老人,基本上就不干活了,如果身体健康,每天吃完饭,会在村里转悠转悠,和一些差不多年龄的老人说说话,如果身体不允许,就会在家里坐着,等儿女做好饭,剩余的时间,基本上就是发呆为主了。

上述是农村老人的情况,如果是如今城里的老人,60岁70岁之后,是出去游玩的好时候,辛苦工作了大半辈子,退休之后有退休金,和老伴一起,好好享受祖国的大好河山。平时不出去的时候,也会跳跳广场舞,既锻炼了身体,也愉悦了心情。而80岁之后,就要看身体状况来决定了。

当然,上述所说的农村老人和城里老人,给儿女照顾小孩是第一位的,如果60岁之后、70岁之后,有孙子孙女,或者外孙外孙女要照顾的话,主要的任务就是照顾小孩了。

看完上述内容,俗语“六十活年,七十活月,八十活天”所表达的寓意,也就很明显了。以前和现在相比,人们的寿命之所以在增长,除了生活水平和医疗水平外,更重要的一点,则是心态的调整。心态好、注重饮食,再加上多运动,60岁的年龄还比较年轻。

所以,有积极向上的心态,乐观看世界,前面大风大浪都见过了,那就好好享受夕阳无限好的晚年吧。

对此,大家怎么看呢?

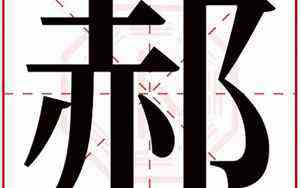

年龄雅称这样描摹人生百年

作者:贡荣党

生命中最美好的年华是哪个阶段?中国传统文化底蕴深厚,我们的祖先对此有着自己的智慧,他们对人生的每个阶段,都赋予一个美好的称谓。这些称谓名目繁多,各有千秋,妙趣横生,不妨让我们来看一下,古人是如何描绘人生百年的。

垂髫总角初长成

人生日之时在古时称为“初度”。《离骚》曾语“皇览揆余初度兮,肇赐余以嘉名”,后也称生日为“初度”。初生婴儿的皮肤微微泛红,古人也将这时候的孩子称为“赤子”。旧俗小儿出生三日,设有“汤饼筵”,以招待亲友,婴儿出生三日为“汤饼之期”。

总体而言,一岁以下幼童,古时称“襁褓”。《列子·天瑞》写道:“人生有不见日月,不免襁褓者,吾既已行年九十矣。”二至三岁称为“孩提”。唐代元稹在《莺莺传》中写道:“余始自孩提,性不苟合。”今天,人们仍用“孩提时代”形容自己的童年。

我们从儿童时期开始换牙,长出新牙,因此在7岁至8岁间,古人称之为“龆龀”,该词还借指孩童。女孩7岁又称“髫年”,男孩8岁则称作“龆年”。初入学的10岁学童,则称“幼学”,《礼记》中称“人生十年曰幼学”。

而且古人常以头发来命名年纪。孩子在9岁之前不扎辫子,头发自然垂下,叫“垂髫”,童年期也统称“垂髫”。9岁之后束发为两结,向上分开,形状如角,故称“总角”。宋代苏轼《被酒独行》诗云:“总角黎家三小童,口吹葱叶送迎翁。”“总角之交”说的也是幼年就相识的好朋友。

古代女子到了12岁,要开始戴金钗,称为“金钗之年”。南朝梁武帝所作的《河中之水歌》诗曰:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。”大意是说,这些女子头上的钗饰非常多,脚下踩的是五色纹彩织成的鞋子。

豆蔻碧玉年华好

从古至今,青春时期都是美好的年华。古人常用美丽的词汇来形容任何浓妆艳抹都不能比拟的时光。

女子到了十三四岁,就进入了“豆蔻年华”。豆蔻,是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,这时所开的花朵新萌发,充满灵气。杜牧诗云:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”

《礼记·内则》记载:“十有三年学乐诵诗舞勺。成童舞象学射御。”所以,13至15岁也称为“舞勺之年”。勺,一种乐舞,古未成年的童者习之。

而男孩15岁至20岁为“舞象之年”。到了15岁,古时的少男少女要将头上的两个“总角”解散,男孩扎成一束髻,表示成童。女孩则到了可婚嫁的年龄,要用笄子盘起头发,开始学习各种生活技艺。

《论语·为政》云:“子曰:吾十有五而志于学。”古时15岁也称“志学之年”。在今天,15岁处于初中青春期的年龄,是一个人自我意识的迅速觉醒时期,内心尚未成熟却又急于长大。

魏晋孙绰《碧玉歌》云:“碧玉破瓜时,相为情颠倒。”当女子16岁时,称为“碧玉年华”,也称“破瓜年华”。另外,“桃李年华”是20岁女子的代称,“桃李”比喻人的青春年少。明代徐渭诗云:“誓将收桑榆之效,以毋贻桃李之羞,一雪此言,庶酬雅志。”

“花信”是指花期,女子到了24岁,古人赋予这个年龄段的女性一个美丽的称谓——花信年华,泛指女性正处年轻貌美之时。宋代范成大在《元夕后连阴》中也有“谁能腰鼓催花信,快打扬州百面雷”的叙述。

而男性到了20岁就来到“弱冠”之年。古时男子二十结发加冠,体且未壮,谓之“弱冠”。行冠礼,是古代最隆重的仪式之一。在家族的见证下,年满20岁的男子在宗庙里由指定贵宾加冠,以示成年。由于这个年龄的男子体格尚未强壮,所以又称“弱冠”。仪式之后,人生就开始全新的出发。

“知非之年”已豁达

“吾十有五,而志于学,三十而立。”孔子在《论语》中就将30岁定义为“而立”之年,从此30岁也成为中国人在社会安身立命的度量衡。告别青年期,来到中年期,更多的是成熟与历练。

《礼记·内则》云:三十而有室,始理男事。“始室”也指30岁。但是古代男性成家立业比较早,他们往往十五六岁可婚娶,20多岁生儿育女,40多岁就儿孙满堂。而今天与古时却不相同,不少年轻人往往读完大学、步入社会没几年,就将满30岁,尚未成家立业,仍在为理想而打拼,离真正的成熟还有一段距离。

进入40岁,就来到不惑之年。《论语》中有“四十而不惑”的说法。不惑,就是不迷惑、不糊涂,到了这个年龄,人生中经历了许多事,也想通了许多事,不会像青年时期那样困惑了。按《礼记》的说法“四十曰强仕”,40岁被冠以“强仕之年”之名。到了这个岁数,不像年轻时那么浮躁,更能控制情绪的变化,遇事能明辨不疑。

《礼记》云:“五十曰艾,六十曰耆。”人之五六十岁,谓之“耆艾”,50岁便是到了“及艾”的年龄,发白如艾。《论语》中称之为“知天命”,即“五十而知天命”。

说起“知天命”,有人会误认为是听天由命的意思,其实这个年龄对荣辱得失已淡然,知晓理想实现之艰难,做事情不再苛求结果。《周易》以五十根蓍草演算占卜的方法,视50岁为“大衍之年”,《淮南子》认为“年五十,而知四十九年非”,说明此年龄为“知非之年”。年过半百,也是从中年步入老年的过渡期,人生到了更为成熟豁达的年龄。

天增岁月人增寿

人的一生,人们总是留恋青春岁月的美好年华,而将变老看作垂暮与孤独。古人告诉我们,天增岁月人增寿,总有智慧在心头,当下就是最好的年华。

“六十曰耆,七十曰老”,人之六七十岁有“耆老”之说。60岁又称“耳顺”:耳闻其言,而知其微旨。古代用干支纪年,以天干与地支依次错综搭配,60年周而复始,故也以“花甲”指60岁。唐代赵牧《对酒》诗云:“手挼六十花甲子,循环落落如弄珠。”古时年过六十便可在乡邑里拄拐杖,也称60岁为“杖乡”。

“人生七十古来稀”,杜甫将70岁谓之“古稀”。对于70岁,还有两种说法,一谓“致事之年”。致事,上报施政情况,也指辞官。《礼记·曲礼上》云:“大夫七十而致事。”二谓“悬车之年”。悬车,古人一般至70岁辞官家居,废车不用。《资治通鉴·齐明帝建武二年》中记载:“诏曰:‘闾以悬车之年,方求衣锦,知进忘退,有尘谦德;可降号平北将军。’”草书喜字似七十七,故“喜寿”特代指77岁。

八十岁至九十岁为“耄耋”。曹操在《对酒歌》中写道:“人耄耋,皆得以寿终。恩泽广及草木昆虫。”在古代,年过八十就被允许撑着拐杖入朝。《礼记·王制》记载:“五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝。”男子80岁又可称作“杖朝之年”。

因“米”字拆开,其上下各是八,中间是十,可读成八十八,故88岁又称“米寿”。《尔雅·释诂》曰:“鲐背,寿也。”90岁又有“鲐背”之称,泛指长寿老人。99岁也称作“白寿”,“白”为“百”缺一,人之九十九。

100岁为“期颐”。指的是百岁高龄的人需要颐养。而清代称百岁老人为“寿民”。茶字的草头代表二十,下面有八和十,一撇一捺又是一个八,加在一起就是一百零八,故“茶寿”是108岁的一种说法。

无论古人对于年龄如何表达,生命是无止境的,不能以年龄衡量。愿你走出半生,归来仍是少年。(贡荣党)

来源: 解放日报