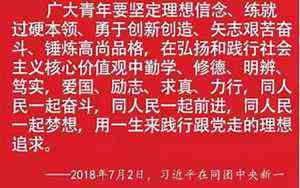

古稀忆旧——那年,那人,那事

2017年9月,我采访了税务街北首民族资本韩家大院“德成油店”“德成永酒店”后人韩霑祥、韩霞祥,写成《旧事依稀宜振堂》一文,在家乡博山引起较大反响。采访中得知韩氏后人还有一位饱学之士韩吉祥,曾主持修撰韩氏族谱,苦于一时没有联系方式,未能当面拜访。2018年1月7日,忽然接到一个陌生电话,竟是未曾谋面的韩吉祥先生,随后,通过先生令嫒转来先生旧作《又见故园》,洞见中国民族资本兴业之维艰,在历史演进大势中之阵痛,得见中国百年进步之进程。继而,韩氏族人韩勇先生婉转联系本人,对过往旧事进行追忆,尤其对酒大工李久木提出另一种记忆和解读,写成《古稀忆旧》。应韩勇先生提议,在本公众号刊出,共同再现那段不平静的历史。

——刘培国

韩勇

1946年生人,淄博油漆厂退休(退休前任厂工会副主席兼职工教育办公室主任)。淄博一中六六届高中毕业生,1986年业大大专毕业。业余爱好象棋,目前是博山区棋牌运动协会副秘书长兼裁判委员会主任(官方)、博山区象棋联合会主席、颜山棋社社长、国家二级象棋裁判(区比赛任裁判长)。

读了吉祥兄的《那年,那人,那事》一文,颇受启发,动了念头也想写点酒店的那年,那人,那事。

我的老爷爷——韩荫长,1948年前是博山县参议员,博山商会干事,博山农会会长,淄博一中第二任校长(前身博山颜山中学),博山慈善机构万字会股董,老国民党员。这在几年前出版的博山区志上有记载。老爷爷兄弟两个,兄长经营税务街德成油店;老爷爷是老二,掌管税务街德成永酒店,并且在政府部门任职。因为老爷爷的两个儿子都英年早逝,德永成酒店的实际经营全依靠他的两个孙子:我大爷(即大伯)和我父亲兄弟俩管着。

颜山中学第二任校长、十七世韩荫长

1 那年

我年轻的时候,听母亲对我讲:“咱家被斗那年(指1948年博山解放,从政的韩荫长被作为斗争对象抄没家产,扫地出门),来了一些带枪的,先把你老爷爷带走了。时间不长又来了更多带枪的把全家老小全部赶到税务街小学的大教室里。”当时母亲抱着两岁的我,领着五岁的姐姐;我大娘(即大伯母)抱着两岁的儿子(比我小二十天),九岁的大女儿领着三岁的二女儿;我三婶抱着不满三岁的女儿(我三叔虽然上学,但已结婚);我四奶奶(即韩荫长的二儿媳,按了酒店油店大排行,单论酒店这边应该是二奶奶)由两个未出嫁的女儿扶着,以及我老奶奶(即韩荫长的老伴)一众全部被关在税务街小学的大教室里,门口有持枪站岗的。离开家的时候,命令都不许锁门。教室里铺着大苇席,累了可以席地而坐,学校有厕所,可以上厕所,到饭点,对教室里发话:有亲戚朋友的可以叫小孩通知给送饭来,大人不能去。母亲就叫当时只有五岁的姐姐到我二姨家(母亲的亲姐姐,在太尉庙后,我姐姐能记住路),进二姨家开口就说俺家被斗了,全家关在税务街小学,俺娘让报信送饭去,要多送点。二姨家是大户人家,常年有摊煎饼供全家,于是二姨挎个篮子,放上足够煎饼,从咸菜缸捞上红萝卜咸菜,还滚(即煮)了一罐“啥哈”(即粥),由当时已是十三岁的表姐提着,三人将饭送到税务街小学,老小吃着真是香啊。之后再送饭,就丰盛了,有好几个菜,还有肉。

在韩荫长家眷被关押期间,抄没家产的行动紧张进行着,查封了酒店整个营业房,后成为交通银行所在地(连门面房加内院,共12自然间);查封了王家后门韩荫长住的大院(北面是二层楼,上下共6间由韩萌长夫妇住,南面三间我们家住,大娘家和三婶家各住三间),此院共15自然间,大门坐北朝南,内有通道通往北院,此院后成为粮食局仓库;查封了北院的两个院落(内有造酒房)。抄没浮财,包括大件家具,母亲说她的嫁妆琴板罗汉床、方桌条山几、太师椅,全被抄走,分给了穷人。关押期间,蚊子多,小孩哭闹,看守人员心好买来草绳点上,放在教室门口驱蚊。

当时家里的男人们没有碰上这扫地出门的场景,是因为:当时我大爷我父亲、酒店伙计李寿昌出差在济南,我三叔、五叔、六叔上大学还在学校(我四叔四婶英年早逝没有孩子)。韩荫长的长子有四个儿子,排行大爷、父亲、三叔、五叔,次子有两个女儿两个儿子,排行四叔、六叔。韩荫长两个儿子都英年早逝,我奶奶(即韩荫长大儿媳)也去世挺早。

关押两天后,老小终于回家,但原来的家回不去了,只留给韩荫长全家十间屋居住,十间屋内也是家徒四壁,只有基本生存的简单家具。简单说一下留下的房子。税务街韩家胡同有两个大门:第一个大门坐北朝南,内有两个院子,属油店房产,韩荫长兄长不从政,没有被斗,房产保留。第二个大门坐东朝西,正冲胡同口,进门有影背墙,左首拱门,进拱门对面三间北屋和右首两间东屋是留给韩荫长家住的,西边有两间海青(即草屋)是油店房产,这是前院。后院,三间北屋的山墙与三间东屋的北里间中间有一米半的距离,是前院通后院的通道。后院有三间东屋带挂耳是油店房产,三间南屋带挂耳(后称小南屋)也是油店房产,三间北屋(以此自然分成前后院的建筑)后墙朝前院,与另两间北屋合伙山,合伙山处垒有一段墙,对面南屋与耳屋合伙山处也垒有一段墙,两段墙中间留有一门,恰使两间北屋与小南屋之间形成一个小套院,套院面积即是南北屋距离乘以小南屋长度。小套院西面是后成为交通银行办公室的后墙,办公室山墙与北屋里间相距一米半,这块去处是北屋的地炉(冬天烧地炉取暖),跨过地炉就能进入营业房大院。这五间北屋也是留给韩萌长家住的。

十间屋的居住分配,前院两间东屋我老爷爷和老奶奶住,三间北屋我们一家四口加上四奶奶的两个未出嫁女儿一起住,后院三间北屋我三婶一家和四奶奶一起住,小套院两间北屋我大爷一家五口居住。后来我三叔大学毕业分配到南定501厂职工子弟中学当老师教物理,学校给分了房子,我三婶就搬走了,改由四奶奶和她两个未出嫁女儿住在一起。

扫地出门后,过了一段时间,又对博山的阶级敌人进行专政,集中在税务街小学召开审批大会。当时没有公检法程序,主持人喊一个阶级敌人,就问一次下边群众怎么处理?下边喊“枪毙!”于是就架出去毙了。据说当时大地主孙宝森问了行刑人一句话:“我究竟犯了什么罪?”回答:“剥削农民就是死罪。”孙宝森被就处死了。当把我老爷爷揪到台上刚要发问,突然一帮税务街上的赤贫无产阶级共七八个人(母亲和我说的名字至今还能记起,有税南高麻子、税北薛好三、刘家兰等),大部分光着膀子冲进去,高麻子背起我老爷爷,左右两个人保护,其余人断后,喊着“谁不要命,谁就上!”当时主持人和几个拿枪的都吓住了,哪敢拼命,任由这帮无产阶级“劫”了法场,把老爷爷安全送回家。这些无产阶级是新政权的依靠对象,之后风平浪静没有找他们的麻烦。这帮人,讲义气,天不怕地不怕,认定韩萌长是好人。他们常年受到老爷爷的接济照顾,到酒店赊酒,打多少也行,记账,年底老爷爷签字免账,一分钱不收。有时打上酒后,光和伙计说话不走,老爷爷会意,马上通知账房给他们几块大洋,千恩万谢后走了。冬天无棉衣棉鞋,老爷爷写张条子,他们拿着条子就到万字会领棉衣棉鞋。老爷爷善行有报,这帮人感恩报恩,于是有了劫法场,后人皆知的壮举。

今天我要感恩当年高、薛、刘等爷爷们的大恩,永远感念这个圣天大恩!一年后老爷爷病逝,属正常死亡。

2 那人

人物一、老奶奶

博山人说的“老奶奶”即文化人称的曾祖母。我老奶奶名叫王长年,是我老爷爷的第二任妻子,老爷爷第一任妻子病逝后,续玄娶了博山大街南头王家的老姑娘王长年,老奶奶嫁入韩府时已经30岁,算得上老姑娘。至老爷爷被扫地出门前,老奶奶也享了一些福,住宽敞的二层楼六间房,房内大漆家具一应俱全,有三房孙媳伺候着,俨然如《红楼梦》中的贾母。老奶奶一直没开怀生过孩子,1948年韩家被批斗后,搬进了韩家胡同的两间东屋,陪老爷爷度过了最后的一年半时光,作为妻子尽职尽责。

大约1950年底或1951年初,国家根据政策,发还给韩家原酒店营业房院落,共12自然间,交通银行继续占用,但需付给韩家房租,交给老奶奶一个小本本,写有王长年名字,老奶奶按月到交通银行领取房租。在这里多说一点,房租好像是40多块钱,那时父亲已在淄川锻压机厂(初称昆仑铁业社)当会计,属国家干部,挣工资。四奶奶的女儿儿子也有工作,有工资,足以养活四奶奶。唯独大爷最后工作是在大乔村农业社干会计,人也到了大乔村农业户口,挣工分,他家人口较多,相比较困难。于是在父亲提议下,老奶奶也同意,每月从40多块的房租里,拿出十元钱给大爷家,其他兄弟们都不要。她一个人30多块钱的生活费,在当时还是挺宽裕的,所以从我记事,老奶奶每年春节给我和大娘家的弟弟小哥俩每人两毛钱压岁钱,当时两毛钱能买好多火鞭(即鞭炮)。

后来,交通银行迁址,政府又安排五金交电仓库继续租用韩家的这个院落,付给韩家房租,再后来,就有生产资料站租用。记得生资站给老奶奶用作领取房租的小本本是绿色精装本皮,大小比今天的两个身份证面积稍大,上面仍填写王长年的名字,租金没变。

1966年文革开始,8月某天,突然,家里来了村上的好多红卫兵,高呼着打倒资本家地主婆王长年,前来揪斗老奶奶,让老奶奶站到院子里接受批斗,一个古稀文盲老太太,与世无争,怎么就成了批斗打倒对象?遭批斗老奶奶无抱怨,怎么斗也行,更严重的事随即发生,有红卫兵说,她屋里肯定埋有金银财宝,于是,不一会就有红卫兵拿来工具,东屋里间是地炕,不会埋东西,外间是实地,“肯定有金银”,于是红卫兵起开窑积(即地砖),在外间刨了一个挺深的坑,没有发现金银财宝,也批斗完了,红卫兵们在老奶奶门上贴上封条,扬长而去。这是白天发生的事,到了晚上老奶奶得睡觉,于是从窗户爬进屋睡觉,天亮又从窗户爬出来做饭吃饭,老奶奶虽是小脚,身材却高大微胖,七十岁了还挺壮实。对于老奶奶的爬进爬出,西屋邻居王大嫂看不下去了,找了村上,村主任孙英兰怒批了红卫兵胡闹,派人来把封条撕了,对于屋里的乱象,父亲又花钱找人填上坑,铺上窑积,整理好。老奶奶忍受红卫兵的批斗,爬进爬出好几天没有抱怨,顽强地活下去的精神,让我泪奔,心中油然生出敬佩之情——老奶奶,好样的!

红卫兵批斗老奶奶的时候,把她领取房租的小本本也搜去了,没有了小本本就没有了老奶奶的生活来源,总得让她活下去,父亲找上大爷、六婶(六叔住厂不在家),又叫上后院东屋油店的小叔韩其侗(作中人),请上村上孙英兰主任、居民小组长乔大娘,共同签了一个协议书,村主任提议老奶奶的三个孙子,父亲每月出三块五,六叔出三块五,大爷出三块,凑十块钱(当时的最低生活标准)交给老奶奶作为生活费,事情就这么定下来了。当时,三叔已是贵州省贵阳市有色金属研究院的总工程师,一来离的远,二来对家事也恐避之不及,父亲就没有找三叔;五叔已是石油部基建局总工程师及党组副书记,五叔憨厚,父亲找了他,五叔表示每年三个节日,端午节给奶奶寄三十元、中秋节给奶奶寄三十元、春节给奶奶寄四十元,每年孝敬奶奶100元。在孙英兰主任的约束下,村上的打砸抢红卫兵没再来找老奶奶的麻烦,从每月30多元降到每月10元的最低生活费,老奶奶得逐渐适应,全韩家胡同一块电表,电费收费是按灯泡瓦数,老奶奶为了节约电费,把原来的25瓦灯泡换成了10瓦,亮度比点蜡烛稍好点,咸菜多腌点,炒菜量少点,买菜低档点,吃饭简单点,好在老奶奶壮实无病,就这么顽强的、默默无闻的活下去。

1970年农历正月十八——老奶奶是正月十三的生日,母亲和大娘分别给她送去了点心和大鱼,以尽孝道——下午五点,西屋王大哥到老奶奶屋合上电闸。电表装在老奶奶屋里,全胡同商定为了节约电,每天早上7点拉下电闸断电,下午5点推上电闸送电。王大哥从里间门窗口没有看到老奶奶,掀帘想告诉老奶奶一声,却看到老奶奶正跪趴在地上一动不动,当时吓坏了,马上退出喊人,不一会母亲、大娘、王大嫂、后院小叔、当时还有我赶紧到场,把老奶奶架起放到床上,已是一动不动,小叔出去打公用电话叫医生,第一医院当时还叫工人医院,医院接电话,医生不长时间就赶到,经过一番抢救,已经死亡,确定死因是突发心梗。用老奶奶的被子盖住她全身,一切后事第二天正式进行。第二天一早通知了村上,孙英兰主任来了,老奶奶屋内没有什么像样的家具,最值钱的就是那张三元腿大漆床,孙主任热心找了一位街坊责令他拿130元把床买下,当时要送到委托部卖也就卖这个价。130元成为处理后事的资金,孙主任说,你们也不要按三排五了,明天就出殡吧,于是买了一口白木薄棺材,装殓停当,正月十九停灵一天,正月二十出的殡。

出殡这天,我招呼了五个同学来帮忙(李栋基、徐大成、王济仁、徐健、乔秀山),韩家人有韩明祥、韩霞祥、韩克刚、于新民(我二姑的儿子)和我,在油店三哥韩雯祥的指挥下——三哥有主持红白公事的特长,几个同学拉着放着棺材的地排车,我大爷打着一个白幡,父亲排后,我们跟着,出街口大爷和父亲就回去了,那些女眷哭着送出胡同口,也回去了,三哥领着我们一行十几人直奔秋谷岭。

这里插上一段,韩家墓林在叩家庄,早已平掉成为耕地,那时还没有公墓,在秋谷工具厂干技术员的油店靄祥哥提供信息说,秋谷岭上有一片很大的草地,很多人出殡都在这里埋,也形成了许多小坟头,政府不管,于是我们决定将老奶奶埋在这里。刚下过雪的秋谷岭,上坡很滑,霭祥哥拿来了几把掀镐,众人边开路边上坡,前拉后推终于到达岭上的平地。呀!真是一片大草地,确有不少坟头,俨如乱葬岗,我们找了一处向阳地,旁边有棵树,是个好辨认的地方。开始挖坟,地冻得不深,大约一公分,往下就是土,而且是可塑性强的烧土,大家轮番上阵,不一会坟便挖好,比用砖垒的还要好,大家小心翼翼地把棺材放入,白幡不敢烧怕引起火灾,就放到棺材上,随后填土埋上了,还堆成一个像样的坟头,三哥再一次让我们选参照物记住这个位置。

老奶奶去世时的年龄是74岁,老奶奶上半辈子享了些福,下半辈子受了些磨难,无论享福和受苦,她都执着于人求生的本能,顽强地活下去,亳无抱怨。我记忆中,老奶奶从未生过病,直到去世也没拖累后辈们。

故园印象图 韩吉祥绘制

关于老奶奶即写到这里,本该结束但还有几个有必要记录事情,免得许久后落入尘封的历史。老奶奶住的两间东屋是政府留给韩家的住房,有后来写有王长年名字的交房产税发票为证,老奶奶去世后,两间东屋被居委会收去做办公室,出殡几天后村上就派人来粉刷墙壁,整理卫生,并搬来了办公桌椅。两间屋的办公室面积小了点,于是几个月后,村上又安排胡同对面云家(云家资的嫂子和侄女)一家三口来住,我叫云家资的嫂子云大娘,她两个女儿云会琴、云会珠。原委是村上选中了云家的间东屋带一间挂耳的房子,后墙朝街,在后墙上开门开窗,前面堵住,就成了办公室,四间总比两间大,而且门朝街面总比在胡同院子里方便,云家成份也不好,云家资还是戴帽四类分子,故接受了村上的安排。大约1973年国家有文件,凡文革中占用的老百姓住房的应全部无条件退还,于是云家搬回了原来的住房。两间东屋又腾出来。这时我六叔全家已搬到(淄博)张店电机厂宿舍,四奶奶的后院三间北屋也由六婶叫她娘家姐姐来住了。北京五叔主张两间东屋由大哥二哥分,于是大爷和父亲在后院小叔的主持下抓阄,父亲分得小东屋南间,大爷分得北间,屋内居中垒上墙至房梁便成了两个单间,北间原来有门窗马上就能住,南间需把原来的前窗改成门保留山墙上的大窗才能住。我1974年在这间面积只有3乘2.8平方米的南间小房结的婚,大爷家的同祥弟1976年在他那间3乘2.8平方米的北间房子结的婚,房子隔音效果不好还有不少令人捧腹的笑话一笔带过。

另一件事情是,当时政府根据国家政策返还了1948年没收韩荫长大部分房产中的原酒店营业房共12自然间,经历由交通银行到五金交电仓库,再到生产资料公司的使用方,一直给韩家付房租,到1966年8月红卫兵搜去了王长年领取房租的小本本,从1966年9月份生产资料公司就没再给韩家付房租。到1991年税务街拆除前,是博山区物资局占用,生产资料公司与物资局的转换交接不知情,按理物资局也应如前部门机构一样给韩家房租,虽然后来拨乱反正,但由于种种原因韩家一直没有追寻12自然间的归属问题。政府返还给韩家的酒店营业房,似乎认可历史上德成永酒店在税务街上的存在,房屋产权归韩家也是定论。从1966年9月至1991年税务街拆除,12自然间的房租,以及1991年政府拆除房屋的补助,就成为家族变迁的历史之问了。偶有闲暇,或略想下60年代的40元价值在21世纪的价值几何?生活就这样过来了!

人物二、李久木

李久木对于韩家是个重要人物。他原是边远山区农村的,父母早亡,有一姐姐。一次偶然的机遇,一天我老爷爷在税务街上碰到了要饭的李久木,小伙子老实的面相,长得还精神,老爷爷是个行好的人,就收留了他,安排他在酒店里干杂工,与酒店伙计们住一起,日常打扫各院卫生,帮酒大工(做酒师父)打下手,搬搬运运,那时我第一个老奶奶(即韩荫长原配)还在。

一晃若干年过去了,期间李久木跟酒大工学会了喝酒、抽烟,酒店是管所有工人伙计吃饭的,所以他工钱足够花,酒随便喝,吃饭不用愁,就是买点烟。中年的李久木,老爷爷操心安排了两间屋,给他娶了一房媳妇,但没多久,媳妇跑了,李久木又和酒店伙计住在起了。原来是李久木学上了推牌九(即赌搏),有空就随酒大工们去玩,把每月的工钱全输了,媳妇说他也不听,把人家气走了,之后碰上老爷爷就说往后别给他找媳妇了,他过惯了自由自在的生活,老爷爷就随他了。再之后李久木就是酒店干活吃饭,得空玩推牌九,日复一日,年复一年,什么也没攒下。1948年博山解放,老爷爷被扫地出门,酒店没收(归公关门),一夜之间,酒店所有的工人伙计都失去了饭碗,有的回老家种地,有的自谋生路,人是全部撤了。只有李久木向政府表示:老掌柜(对老爷爷的称呼)对他有恩,他说啥也不离开老掌柜,在这种情况下老爷爷向政府提议,让李久木住三间北屋挂耳的厨房。原来留给韩家住的三间北屋有一挂耳房,一直用作酒店的厨房,由厨师做饭,有一长年摊煎饼的尹大娘,韩家被批斗,尹大娘就回农村老家了,耳房也失去了厨房的功能。让李久木住耳房,政府认为也合适,于是年已半百的李久木就在耳房住下了,而且一住30年。

酒店关门,李久木就没有了工资收入,作为酒店的长工,政府自然认为他是受剥削的,应该得到政府关心,于是给他安排了扫街的工作,每天清晨扫税北半条街,工资由税北村每户每月两毛钱,经村上收齐交给李久木。年虽半百的李久木身体还壮实,这个工作能胜任,村上交给李久木的扫街钱大约十几块钱,后来村上又给他办了五保户,每月又增加了五保户补助的四块钱,加在一起日子还能过得去。

1948年老爷爷被扫地出门,大约1950年老爷爷病逝,老奶奶陪老爷爷度过了一年半的最后时光,之后老奶奶及孙媳各家就单独生活了。简单说一下各家的厨房使用情况。李久木住的耳房与老奶奶住的两间东屋北山墙有一段1.5米宽的通道,通往东屋后面另两个抄没归公的院落,归公后政府就在耳房山墙到东屋北山墙垒了一堵墙,使耳房与东屋之间形成一块空地,李久木便在靠近耳房的窗下砌了一个小炉灶,上面有个小雨搭,夏天做饭,冬天在耳房内盘一个砖灶,连取暖带做饭。靠里面的空地是我家用来盛煤炭的;老奶奶一个人过,她的东屋外间挺空的,她的炭就堆在外间的后墙角。李久木像多年前一样乐意给“东家”干活,帮老奶奶买来炭整理好;老奶奶的外间有个水瓮,李久木也管着老奶奶的用水。原来酒店营业房有眼水井,酒大工踩曲的院子里有眼水井,过去都是喝井水,老爷爷被斗后家里没有井了,就到胡同对面有井的乔家去担水。作为回报老奶奶管着李久木常年用煤,他还帮老奶奶揣搭火(即一种煤炭和烧土的搅拌混合物),当时家家都烧搭火。老奶奶两间东屋的南山墙与后院三间东屋的北山墙中间有一段三米的距离,是这两处东屋的地炉所处的位置。两个地炉之间有段中墙分开,老奶奶单独过不烧地炉,冬天取暖用小铁炉,因此地炉不用也就填上了,后院小叔家的地炉继续用着。填上地炉的这块空地就用来做了土场(博山人把盛炭的地方叫炭场,盛烧土的地方叫土场),供我们家、老奶奶、李久木三家用。那时烧土很便宜,五毛钱就买一独轮车,足有500斤,卖家还把土推进来整理好,烧土基本由我母亲置办。

税务街韩氏族谱

再说说老奶奶和我们家的厨房。我们前院迎北墙后面有块空地,利用迎北墙后墙和后院三间北屋东间的后墙为基础,再垒上一道砖墙,加个上盖,就成了一个三面有墙上有棚顶的厨房。厨房靠里边我家垒了一个能摊煎饼的大炉灶,靠门口垒了一个较小的炉灶供老奶奶做饭用,灶边都有搭火窝。后院三间东屋的挂耳房是厨房,由油店小叔家和五大娘家合用。大爷家和四奶奶家的厨房就建在两间北屋和三间北屋合山墙的朝东处,盖了一个小厨房,也是一个能摊煎饼的大灶我大爷家用,一个小灶四奶奶家用,都有搭火窝。四奶奶家在厨房的南侧垒了一个土场,炭场就在三间北屋的东间窗下;大爷的土场炭场都在他们的小套院内。

李久木喊我老爷爷为老掌柜,喊老奶奶称老太太,叫我大娘是他大嫂,叫我母亲是他二嫂。或许因为李久木是长工的关系,也可能有辈分的问题,母亲叫我喊他李大爷,而不是李爷爷。在我的记忆中,这个李大爷身体很壮实,从来没生过病,1978年秋,年已八十虚岁的李久木感冒了,又是重感,全身没劲,浑身难受,连续儿天没有扫街——他扫了30年的街,除了雨雪天之外从未休息过。这时王大嫂热情帮忙照顾李大爷,看到他哼哼唧唧难受的样子,决定送他到淄博第一医院看病,很快王大哥借来了“地排车”,铺上李久木睡觉的褥子,扶他躺下,又盖上他睡觉的被子,两口子就推着李久木去了医院。

在这里要补充一段。我们院子的两间西屋(海青草屋)是油店房产,一开始典给了一家姓尹的,之后卖给了一家姓钱的,钱姓邻居住的时间较长,我管他们叫钱叔钱婶,有一双儿女,钱叔在博山火车站干装卸工,钱婶家庭妇女,文革前一年钱家又把房子转卖给了此处提到的王大哥家。王大哥名叫王有臣,夏庄煤矿工人,王大嫂叫任学梅,农村人,念过小学,来的时候没有工作,文革开始后王家成为村上的积极分子,他们家庭一个是工人阶级,一个是贫下中农,完美的红色家庭。他们出于对李久木的阶级感情,热情主动地送李久木上医院治病,值得称道,当时我母亲曾建议不必上医院,去请个出诊大夫到家里来看病,但他们执意上医院,母亲无话可说。他们去医院的时候,天将黑,大约傍晚6点左右,到晚上10点左右,大家都刚要睡觉,听到院子里有动静,我就掀开窗帘往外瞧,看到王有臣、任学梅抬着一个担架往李久木房间走,因为明天还要上班也就睡了没打招呼,第二天天刚亮院子里就来了很多人,李久木死了?因为照常上班同样无暇询问。等下午下班回来才听我母亲说,已经出完殡了,来的人很多,有和任学梅要好的派出所管户籍的小谭、博山交通局长的老婆王希花以及王有臣的一些同事朋友,而且任学梅还不知如何通知到李久木的外甥也来了,参加了出殡的全过程。李久木无儿无女,老家只有一个姐姐,亲外甥给娘舅送殡。这个白公事办得很圆满,王大哥两口得到了村主任的表扬。

王大哥没透露李久木的死因原委,韩家人也就不敢多问什么。李久木出殡后的第二天,王大哥家叫来几个帮工,拆除了李久木的内外炉灶,拆除了李久木睡了30年的土炕,把李久木那点简单的家具和被褥或扔了、或送人。出殡后的第三天,他们就把小耳房粉刷一新,换上了新门和玻璃新窗。

我到李久木耳房的次数很多。李大爷在土炕上铺着大苇席,席下铺着干草,土炕很宽,占房间的五分之二,长度就是耳房宽度2.5米,除了睡觉炕里面还能放些东西.屋内有张破桌,可能是原来厨师用来放菜的;有个旧方凳,可能是尹大娘摊煎饼坐的;有个跟了李久木30年的旧木箱,可能是放衣服用的;窗户糊的是毛头纸。每次母亲派我给李大爷送吃的,如水饺、酥鱼锅、豆豉、炒咸菜等,都看到李大爷耳屋里的景象。

前面提及李久木住的这个耳房,一直是酒店的厨房,后来老爷爷与油店兄长分家,耳房由油店抓阄分得,继续将其当作厨房。实际上博山解放,政府安排李久木住进来,也是借住的油店房子,耳房房产权归属油店。李久木死了,耳房理应归还油店韩家,我小叔看到王家连和韩家打个招呼都没有就抢房,遂找了村上,村上知道王大哥家理亏,但当时仍站在他们立场上劝小叔放弃,算作送给王家。任学梅还请出派出所小潭、交通局长老婆王希花轮番劝说,我小叔最后说,连个招呼也不打就抢房确实叫人生气,劝说人赶紧替任学梅道歉,总而言之王家用了耳房。

李久木死了,耳房最终归了王大哥。80年代初,王家又把两间西屋改成了二层小楼,盖楼时面积比原来向四周扩张了3厘米,也拆除了院里原来古色古香民居建筑的拱门。王家从刚来时住的两间草屋,到后来拥有四间小楼和一间耳屋,也是很好的创业成绩,老两口住一楼,大儿在二楼结的婚,二儿在耳屋结的婚。一晃如今已是古稀之年,王有臣去世多年,任学梅瘫痪在床生活不能自理。许多那时的磕磕绊绊也好、不明不白也好,都是老一辈故事留于后人说了。

(初稿于2018年1月)

春节贴门画 春节贴门画有什么讲究

在中国的传统文化中,最讲究的是一个字“藏”,比如财不外露,所以中国的古建筑中也无时无刻不在使用“藏”文化,比如大门入户的影背墙,比如屏风,这些都凸显了这一文化。那么春节贴门画有什么讲究?

一、门画的起源在中国民间,门画就是年的象征,不贴年画就不算过年。年画已不仅是节日的装饰品,它所具有的文化价值和艺术价值,使它成为反映中国社会民俗文化生活的百科全书。旧时农历新年,在两扇门上贴一对门神,以祈平安吉祥。

同时,也为装饰门板。古代门神画的是“神荼”“郁垒”,据《山海经》载称:唐太宗李世民生病时,梦里常听到鬼哭神嚎之声,以至夜不成眠。

这时,大将秦叔宝、尉迟恭二人自告奋勇,全身披挂地站立宫门两侧,结果宫中果然平安无事,李世民认为两位大将太辛苦了,心中过意不去,遂命画工将他俩人的威武形象绘之在宫门上,称为“门神”。

二、春节贴门画的禁忌1、忌平日里贴补

如果家中想要贴门神,那么一定要在过年的时候贴,还有要注意的是,即使不是过年贴,也要选择一些特殊的日子,而不是随便找一个平凡的日子就贴门神,这样请来的门神,其实是不会对自己家中有好处的,因为平日请来的门神其能力是不足的。

2、忌贴比门大的门神

家中如果需要贴门神,那么这个尺寸的选择也一定要好好注意。如果自己家中的大门显得比门神小,那么这样对风水其实是不好的,因为门神如果比门宽,那么就代表着这个门容纳不下这个门神,所以这样不仅对门神不敬,对家中财运也难有好处。

3、忌贴红色以外的门神

门神选择的时候,虽然很多时候都是五颜六色的,但是要注意,主要颜色一定得是红色,而且门神的背景色最好也要红色,因为其他颜色和门神以及贴门神的日子其实都是不相配的,所以贴门神的时候一定要注意选择红色为主的门神。