本文目录一览:

蔡志祥:上天下地,出番入蛮——约半世纪的灵魂探索

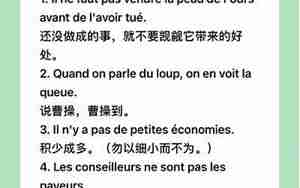

2023年11月7日,厦门大学历史与文化遗产学院讲座教授蔡志祥教授在厦门大学硕士研究生课程“中国史研究前沿”上以《上天下地,出番入蛮——约半世纪的灵魂探索》为题,进行了近三小时的演讲与讨论。蔡老师的研究领域涉及商业史、仪式节日、非物质文化遗产等诸多领域,研究成果丰硕,他的学思历程与近半个世纪的学术史密切相关。特整理蔡老师谈及的主要学术经历和研究经验,与大家分享。以下为蔡志祥教授的演讲内容。

讲座现场

一、进入节日田野

很高兴能够在这里跟年轻的朋友见面。我今天的演讲尝试回顾自己1979年以来从安乐椅(armchair)走到节日田野,以及观察研究香港、华南以至日本和东南亚华人社会的社区节日的过程。

我进入节日田野有偶然的也有非偶然的因素。我出生于长洲,长洲岛是香港西南的一个离岛,每年农历四月都举行太平清醮。虽然醮伴随着我长大,但我那时是以生活于其间的眼光看待节日,并没有深入思考。1974年,我离开长洲前往台湾大学读书。当时,台湾乡土文化和校园民歌十分流行。我在台大主修历史学,辅修人类学,修了多门历史学和人类学专业课程,虽然跟着人类学系的师生到处考察,但我的学习重心还是历史学,其中王业键、刘翠溶老师的经济史课程影响着我后来从事的商业经济史研究。

1978年,我到香港中文大学攻读硕士学位,师从科大卫(David Faure)老师。硕士班的三年间里,我参与了两个田野调查项目,分别是“高流湾计划”和“新界口述历史计划”。“高流湾计划”是在我担任人类学系助教的阶段,每年寒暑假,与学生一同前往高流湾考察,参与和观察当地居民的日常生活。之所以选择高流湾,是因为得到了华德英(Barbara Ward)老师的鼓励。华老师自1950年代开始到香港进行人类学田野调查,最初对香港边界的沙头角、高流湾等岛屿感兴趣。由于当时的政府官员基于安全考量的劝告,她最后选择了位于新界西贡区的滘西洲作为田野点,并发表了著名的关于意识模型的文章(Barbara Ward, Varieties of the conscious model: the fishermen of South China, London: Tavistock Publications, 1965)。另外一个项目是由科大卫老师主持的“新界口述历史计划”。科老师带领我们一批学生在香港新界进行口述访谈、抄碑和收集文献。我们白天在田野里找资料,晚上将收集的资料拿回中文大学进行复印,第二天再带回归还原主。七八十年代跑田野,我肩上扛着一个很沉的录像机,再背两个照相机(一个拍负片,一个拍幻灯片,即反转片),还有一台笨重的录音机。当时,我当助教的薪水差不多都花在购买和冲洗胶卷上了。总的来说,我在香港中文大学的这两段田野考察经历,一段是偏向人类学的参与观察,另一段是偏向历史学的口述访谈和文献搜集。这两段经历截然不同。然而,在中文大学的硕士论文中,我尚未涉及节日研究,而是选择了20世纪初湖南米粮市场的课题。在即将离开香港远赴日本之前,大概四五月份,我仍然返回长洲参与观察农历四月的打醮仪式活动。尽管当时进行了很多节日调查,但并未开展相关学术论文的写作。

1982年,我前往日本东京大学攻读博士学位,师从滨下武志(Takeshi Hamashita)老师。由于硕士论文是关于湖南米粮市场的研究,我最初提出的博士研究计划是关于近代湖南的经济和政治问题的探讨。在日本期间,我偶然得知神户的华侨正在举办普度胜会,就前往考察,并撰写了第一篇与节日田野有关的调查报告。此外,我在日本期间参加了日本学界研究中国历史的年青的历史学者和人类学者,如濑川昌久等组织的“仙人会”,定期地进行学术交流。

1988年3月,我完成博士学业后回到香港,在香港政府档案处工作了一年半。那段时间,我与参加过“高流湾计划”和“新界口述历史计划”的朋友们共同组织了“华南地域社会研讨会”。实际上,这个研讨会是借鉴“仙人会”的经验,旨在聚集起对地域社会和节日历史研究感兴趣的志同道合的朋友,无论他们是否在学界从事学术研究。

1989年8月,我前往澳门工作,专注于潮州商业史的研究。我在档案处工作的时候,香港前政务官许舒(James Hayes)博士找我整理他所收藏的一批契约文书。这批文书源自一个在香港经营南北行生意的潮州家族。出于对许舒博士的敬重和对这批文书的兴趣,我接受了这个任务,并最终出版了《许舒博士所藏商业及土地契约文书:乾泰隆文书》和《乾泰隆商业文书》。在整理土地契约的过程中,我认为需要认识在契约中出现的潮州的人名和地名产生了疑惑,于是亲自前往潮州进行考察。在潮州考察期间,我自然而然地关注到当地的节日游神,并为此撰写了一篇有关潮州节日的文章(《传统的延续与变迁:潮州澄海县隆都前美乡的游神》,《寺庙与民间文化研讨会论文集》第二辑,台湾行政院文建会1995年版)。同一时期,我参加了香港中文大学人类学系主任陈其南教授组织的“华南地域社会和国家意识形态比较研究”。该计划涵盖安徽、福建、潮州、珠江三角洲四个地域,参与其中的有郑振满、陈支平、陈春声、刘志伟和罗一星等一批青年学者。

1991年,香港科技大学成立。我于同年8月来到科大教书。在科技大学人文学部和1997年成立的华南研究中心的支持下,我们多次组织田野工作坊以促进对华南地方的田野考察。最长的一次田野工作坊历时十五六天,我们从福建莆田一直跑到广东潮州,参与学者包括陈春声、刘志伟、滨下武志,科大卫、萧凤霞(Helen Siu)、郑振满、陈支平、丁荷生(Kenneth Dean)等,许多参与工作坊的学生后来也成长为著名的学者,其中包括厦门大学的黄向春和饶伟新。在科大期间,我对商业史依旧非常感兴趣,一直在思考如何将节日和商业史研究相结合,以及如何在历史学和人类学之间建立有机联系。同时,我也尝试跳出华南,写了一篇关于山西的文章,题为《节日、商人与山西地方社会》(张正明、孙立萍等编:《中国晋商研究》,人民出版社2006年版)。

在科大的后期,我开始关注东南亚的华人社会。2004年,我首次前往东南亚考察槟城广汀会馆举办的万缘胜会仪式。我起初的计划是研究潮州家族企业在东南亚的历史,然而,由于对万缘胜会的偶然接触,我开始关注东南亚华人的节庆和仪式,从万缘胜会逐渐拓展到中元节、天后信仰等方面。2006年1月我从科大转职香港中文大学,主要的研究范围也逐渐从香港拓展到东南亚地区。由华南到东南亚,我注意到远离故土的华人通过救赎仪式安抚无依的灵魂,这促使我开始思考慈善、孝道、普世、救赎等思想和行为如何相互联系。

从香港、华南到日本和东南亚,我的研究空间对象发生了转变,研究主题也从商业史转向节日仪式研究,深入到日本神户的普度胜会、长洲的太平清醮、香港的传统节日、潮州的春节游神、新加坡的普渡仪式、槟城的万缘胜会等等节日仪式的研究。接下来,我将谈谈我写节日的动机以及我如何书写节日。

二、书写节日

我的第一篇有关节日的文章是关于1982年日本神户华侨普度胜会的田野调查报告,该文于1983年投稿,1984年在皇家亚洲学会香港分会的期刊上发表(Choi Chi-cheung, \"The Chinese 'Yue lan' Ghost Festival in Japan: A Kobe Case Study, Aug. 31-Sept. 4, 1982,\" Journal of the Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 24, 1984, pp. 230-263)。这篇文章,旨在从民族志的视角探讨神户华侨如何通过节日和仪式来建立他们在海外的身份认同。

The Chinese \"Yue lan\" ghost festival in Japan: a Kobe case study, Aug.31-Sept.4, 1982

我第一篇关于打醮的文章是在离开日本之前完成的。当时日本国立民族学博物馆的编辑告诉我,一位摄影师在我的家乡长洲拍摄了太平清醮的照片,邀请我也为他们撰写一篇文章。这篇文章发表在《民族学季刊》上,也是我用日文写的第一篇文章(Choi Chi-cheung, \"Chi o arai ekibyo o harau taihei shinsho\" [Jiao festival: to wash the land and remove illness], Kikan Minzoku Gaku (Ethnographical Quarterly), vol. 40, 1987, pp.90-105)。

Jiao festival: to wash the land and remove illness

醮是我无法割舍的议题,也成为我后来讨论最频繁的话题之一。我在台湾读书的时期正逢台湾地区本土化运动兴起,在浊大计划和区域研究的引导下,很多学者关注到打醮的仪式活动与社区历史,其中最早的系统的研究是刘万枝的民族志。前面已经提到,在我进入香港中文大学读硕士班后,我参与了“高流湾计划”和“新界口述历史计划”,由此便开始耳闻目睹并深入思考华德英老师的人类学研究。我还回到了故乡长洲,重新审视我成长记忆中的太平清醮。到日本读书后,由于博士论文研究香港新界和珠江三角洲的宗族,我更加密切地接触了香港不同社区的醮仪。20世纪80年代到90年代,我出版了8篇有关日本、香港和潮州的节日的文章。

我第一本与节日有关的专书是《打醮:香港的节日和地域社会》(香港三联书店2000年版)。香港的打醮通常是定期举行的,醮仪间隔周期最长可达60年一次。在我出版了《打醮》之后,有些负责筹办醮仪的社区委员会把我的书当作是参考文献。在上水60年一届的太平清醮结束后,社区把小书与所有影像资料一同放入了时间胶囊(Time Capsule)中。这样说来,我所写的书或许会在60年后仍然会被人们翻阅。这本书出版的背景是1997年香港回归,当时香港的知识界都在探讨香港的定位问题,该书旨在从传统节日的视角来思考香港在中国文化版图中的位置。

《打醮:香港的节日和地域社会》

我关于节日和民间宗教的写作,主要是在2000年之后展开的。我已经出版三本与节日仪式有关的专书,以及四本编辑的资料集和论文集。

地域、节日和关注问题的编年

其中一本编辑的书为《仪式与科仪:香港新界地区的正一清醮与科仪》(蔡志祥、韦锦新、吕永昇编,香港科技大学华南研究中心2011年版)。这本书有一篇文章是关于香港一位仪式专家对打醮仪式的解读。我们大约访问了这位香港新界的道士十多次,每次访问之后,我们会撰写一份访谈稿件,随后交给他审阅,再次交流其中不甚清楚之处和新的问题,继而又对稿件进行修改。我认为这本书编得不错,但同时也担心它可能会变成一本道士的教科书。因此,我们在前言中特别强调,这本书是基于1980年代打醮所用的仪式科仪编写的,不能代表未来,也不代表过去的仪式仪轨,仅仅是1980年代当时的情况。这是一个切面的呈现。后面我将提到华德英教授的意识模型理论,我希望通过多个这样的切面呈现来立体化意识模型。

《仪式与科仪:香港新界的正一清醮》

第二本编辑的资料集《迷信话语:报章与清末民初的移风变俗》,聚焦于不同时期,尤其是珠江三角洲地区报刊对醮的报道(蔡志祥、韦锦新、潘淑华编,香港科技大学华南研究中心2013年版)。第三本是《延续与变迁:香港社区建醮传统的民族志》(蔡志祥、韦锦新编,香港中文大学出版社2014年版)。从《打醮》《酬神与超幽:香港传统中国节日的历史人类学视野》《酬神与超幽:1980 年代香港新界清醮的影像民族志》到《仪式与科仪》,从《迷信话语》到《延续与变迁》,我们编这些书是想从仪式执行人、传媒报道人、乡村居民和研究者的不同视角,留下关于打醮、节日风俗、宗教仪式的记录,作为未来研究的基础材料。我目前正在写的两本书也与节日有关,会从节日出发谈到海外华人和“文化中国”的问题。

三、进退问学

在我考察节日、书写节日的研究过程中,一些理论对我产生过巨大的影响。其中一个,是人类学的一个很重要的族群关系理论,叫做“互补对立”理论。当我们研究一个节日时,我们会发现节日仪式展演中存在着多个层次的人群组织,不仅包括仪式性组织,还涉及到政治性的组织和经济性的组织。这些组织将来自不同地域的人们纳入节日过程之中,又将一些人排斥出去,形成了族群互补对立的关系。

互补对立的族群关系图示

另一个对我在研究节日时产生重要影响的理论是“核心—边缘”理论。例如,在20世纪初,通商开埠较早的上海被视为先进的核心城市,而内陆的城市则处于后进的地位。当后进城市逐渐变得先进,核心和边缘的划分发生变化。我们在研究节日时也能够观察到核心与边缘的问题。通常,节日环绕一个文化核心社区展开,这个核心不断影响周边发展地区的生存力(viability)、存在性(visibility)和机会(opportunity)。然而,我们需要关注的是,这种影响是如何、通过何种媒体、从核心传达到边缘,以增强其在周边社区中的核心形象。在现代社会,我们有现代媒体作为传播工具,但在此之前,是何种代理人(agents)把“核心”社区的文化带到周边地方,这是研究节日时值得关注的问题。同时,我们还应关注周边社区如何利用核心社区的节日来最大化未来的可能性。我们可以关注节日如何改变社区的形象和地位,以及不同的持份者(stakeholders)如何竞争和协调文化资源等问题。

武雅士(Arthur Wolf)的国家与民间宗教理论对我影响深远(“God, Ghost and Ancestor” in Arthur Wolf, ed., Religion and Ritual in Chinese Society, Stanford University Press, 1974, pp.131-182)。首先,它引导我思考仪式如何构建或展示社会阶层和分类,其中需要注意区分谁是内部成员,谁是外人。人类学强调我群和他群(we and they),而我群和他群往往是相对的、可变的。在这一变动过程中,仪式提供了一种方式,让我们了解不同城市和地域社会中的人群如何定义我和他、内和外。其次,控制仪式与强化社区领袖的合法性有关。社区领袖如何确立其合法性?这一合法性是从王朝国家得到的,还是从社会民众处获得的?由此,我也对作为制度和文化的节日颇感兴趣。当节日成为一个制度时,我们可以将其理解为国家控制人群的一种工具,这便牵涉到正统化和地方化的问题。在传统王朝国家时期,管治地区与非管治地区、华与夷的文化位置是如何确定的?在这一过程中,国家到底发挥了怎样的作用?武雅士的国家和民间宗教理论指出,幽冥世界是人间世界的一个镜像,神明世界有玉皇,人间世界有天子;神明世界有孤魂野鬼,人间世界有游民乞丐。但是,我们是否真的看不见幽冥的世界?幽冥世界究竟是人间世界的反射,还是人间世界的延伸?

模型?投射?延伸?对Arthur Wolf理论的思考

当我们研究节日时,民众的信仰体系或许是国家架构存在的一种隐喻,因此,我们可能需要问的是国家究竟是怎样的存在。我写过一篇关于城隍信仰的文章(《城隍、厉鬼与明清国家规范》,林纬毅编:《城隍信仰》,新加坡韮菜芭城隍庙2008年版),仔细阅读登载在地方志中的明太祖的告城隍文。明太祖取消了所有城隍的封号,将城隍看作官员而非神明。所以,明太祖对幽冥世界的观念,并非将其视为现世的反面,而是一种现世的延伸。这一观念或许与明太祖的华夷观念有关:若不接受皇帝的教化,就不能还生中国,就要摒诸四夷。

另外一个对我影响很大的理论,是华德英教授在20世纪50年代后期提出的意识模型(conscious model)理论。这一理论是说,我们每一群人都有一个自我模型(immediate model),同时我们也会想象理想模型(ideal model)。另外还有一个内部观察者的模型(internal observer’s model),就是我怎样看待周围其他人群的生活方式。香港的吉澳岛有两群人,一群是上了岸的渔民,一群是在海上生活的疍民,他们认为理想的生活方式当然是王朝国家中心地区的生活方式。如果对意识模型理论进行再思考,所谓理想的模型,很多时候不是很空的看不见的东西,不是距离很远的王朝核心,而是身边那些我们认为可以代表国家、代表中央的人。华教授是人类学家,她提出的意识模型理论对我们影响很大。但是,民族志的研究不会去探寻从源头到现在的历史过程,而只是记录当下的情况,让将来的人们可以把它作为一个切面去看一个时代。我们学历史的,则试图通过一个个切面,将意识模型立体化。从历史过程来看,不同的王朝国家提供不同的规范,不同的周边社会提供不同的选择,在这个过程中存在时间性和地域性的差异,而民间社会的对应是有选择、有策略的。什么东西在什么时候、什么地方是正确的,在什么时候、什么地方是不正确的,都会在选择中变动。理想模型为何?模仿何人?这些一直在变。我写过一篇我自己非常喜欢的文章叫《模作他者:以香港新界东北吉澳岛的节日、仪式和族群为中心》(《历史人类学学刊》2011年第9卷第2期),主要希望能跟华教授的意识模型理论对话,大家有兴趣的话,可以找来看看。

(a)华德英的意识模型 (b)意识模型的再思考:外部观察与内部模仿(c)吉澳岛族群 (d)意识模型的立体化

宗教伦理与近代化理论也给我一定的启发,这个理论与商业史也大有关系。马克斯·韦伯(Max Weber)在《新教伦理与资本主义精神》中指出,欧洲资本主义的兴起跟新教的兴起相关。在20世纪80年代的中国商业史研究中,儒家文化是否促进了中国商业发展,成为重要的讨论议题。所以,商人在宗教和节日中扮演的角色也是个有趣的问题。

四、“未竟的经验”

下面我再谈谈我的一些研究经验和心得。第一个关于历史记忆与忘却。历史记忆有个人的,也有集体的,一个重要的问题是人们如何唤醒这些历史记忆。在重新唤醒的过程中,我们或许需要文字记录或口头传递故事。然而,更为重要的是,每个历史记忆都经过选择,每个记忆建构的过程都是一个选择。选择既包括归纳,也包括排除,就像我们现在的记忆与10年前、20年前的记忆可以完全不同。我是在读徐润的《徐愚斋自叙年谱》时,意识到这一点的。徐润是香山人,后来移居上海,他曾是宝顺洋行的买办,也从事丝绸生意。晚清留美学童计划的前几届选拔就是由他负责。他大概每十年会重新回顾一次自己的过去。阅读他的自叙年谱会让人发现,记忆是一个非常有趣的主题,可以说,每个现在的记忆都是当代建构的一部分。人类学家华若壁(Rubie Watson)对香港新界的厦村进行过深入研究,著有《兄弟并不平等:华南的阶级和亲族关系》(时文娜译,上海译文出版社2008年版)。当我们再去厦村调查时,尤其是一个学生去了解厦村的历史时,我们必须注意,村民究竟是在转述华若壁书里的说法,还是他自己的实际生活。因此,我们去某处做研究时,必须了解该社区被研究的历史。

在进行田野调查时,仅仅依赖口述访谈的方法,我认为也是值得商榷的,因为人类学的参与观察法还是非常重要。人类学的参与观察方法要求研究者成为一个边缘的当地人(marginal native)。这既包括对本地人所知悉的惯例和习俗的了解,也要求站在边缘的位置进行观察,尤其是当本地人之间发生派别冲突时。因此,成为一个边缘的当地人是人类学中一个重要的概念。我们在2000年开始组织“华南研究花炮会”参与滘西岛的洪圣诞庆典。那一年的经验,让我们深刻体会到参与观察的重要性。当时,华南研究中心与当地乡民关系密切,在庆典活动中是有份的。但当我们抬着烧猪准备进入洪圣庙时,却在庙门口被拦截。我们自认为对仪式过程巨细靡遗,但还是犯了一个当地人不会犯的错误,那就是在烧猪上插刀时,刀锋不能朝向神明。这是一个当地人熟知的、不需要明文规定的细节。我们被拦下,是因为我们未能遵循这一习惯。这次经历让我们认识到,人类学所强调的不是单纯地参与或观察,而是参与观察的过程。(黄永豪:《华南研究花炮会活动感言》,《华南研究资料中心通讯》2000年第19期。)

在历史研究中,尤其是田野调查时,我们需要注意的不仅仅是我们观察到的结果,更重要的是形成这个结果的整个历史过程。我特别喜欢这张照片,因为它给历史研究者提供了一个很好的教训。照片是潮州前美寨外社“出阁女士”捐题榜,上面写着“蔡志祥 澳门东亚大学”,这可以引发许多联想。有人会问这个人是男是女?如果是男性,他是否是村里的女婿?如果不是,澳门东亚大学的蔡志祥与这个村庄有何关系?一般人都不会知道,我只是在1991年去那里进行过调查研究,与这个村庄并无其他关系。另外一个有趣的故事是关于香港科大廖迪生老师的。他在香港的一个渔村进行调查时,当地的一个神婆筹了一笔捐款,准备修建庙宇,请廖老师撰写碑文。廖老师写好后拿去请许倬云老师修改润饰,许老师根据自己对碑文文体的认识,进行了大幅修改。去广东进行刻制时,刻碑的工匠既不认识许倬云,也不知道廖迪生,他再次按照自己的经验修改了碑文。最终刻好的碑文既不是廖老师写的,也不是许老师写的,但由于刻碑的成本较高,该碑并未重新制作。

1991年正月十七日游神 前美寨外社出阁闺女捐题榜

我近来关注慈善史的问题。因为以往的研究似乎普遍认为只有活着的人才能分享慈善活动带来的福祉。事实上,活着的人的福祉与已故的人的福祉是相互关联的。因此,我们不仅要对生者进行慈善活动,也应对逝者施行慈善。与慈善相关的话题同清末开始的反迷信运动存在密切关系。人们在反迷信运动之后提出两个方法:一个是做慈善,一个是做孝道。因此,自19世纪后期以来,地方人群,尤其是知识分子,一方面是响应国家反迷信的话语,另一方面也意识到有必要安抚逝者的灵魂。灵魂救赎和宗教慈善成为重要问题。

我们应该认识到所有这些行为,包括反迷信运动和非物质文化遗产保护运动,实际上都与国家的话语和全球的话语相对应。在这种情况下,为了要对应正确的话语,我们需要对很多事物进行标准化。在标准化的过程中,海外的人在思考如何重新连接这些变革的元素与故乡之间的纽带,而故乡的人又可以用什么方法吸引外面的华侨回到原乡,这是我在研究东南亚华人华侨历史时思考的一些问题。

新加坡广惠肇碧山亭万缘胜会

我在东南亚观看仪式时,最关注的是受众而非做仪式的人。新加坡广惠肇碧山亭自1922年起不定期地举办万缘胜会,上图中的“真身”让我联想到,如果我是破地狱仪式的受众,我能够透过这种方式真切地感受到我的祖先被救出地狱的过程。祖先的“真身”实实在在地在这里,所以破地狱时,我将“金身”抬过金桥银桥,然后送他离去。我清楚自己真实地将祖先借助仪式专家的法力从地狱中救出、往生。如果只有仪式执行者念经来救赎,受众如何知晓祖先是否真的被救出呢?因此,我站在受众和参与者的角度,而不是仪式执行者的立场。对我而言,新加坡提供了很多有趣的研究机会,让我们重新思考节日研究、侨乡研究以及“文化中国”的问题。

在2004年,香港和新加坡涌现了一群观察和记录民间民俗的业余爱好者,我们称之为“发烧友”。同年,新加坡最大的天后宫——天福宫首次举办为期三天的佛教法会和一天的道教仪式活动。这或许与对非物质文化遗产的重视有关。为了应对非物质文化、全球化以及标准化带来的新情况,新加坡华人不仅需要建立与中国的文化关系,更要在当地确立“显著的他者”(significant others)的身份。在新加坡,这就意味着要建立一个与马来人、印度人、欧洲人对等的华人/华族的身份。那么,如何实现呢?通过追根溯源。因此,“文化中国”的提出变得尤为重要。在这个建立“华族”的过程中,经济、教育固然重要,但文化是更为重要的指标。在过去的十年里,我一直关注着这些问题。

我也没有放弃对日本华人节日和仪式的研究。时隔28年,我自2010年带着积累的理论学识和问题三次踏足神户,开展华侨华人普度胜会的追踪研究。28年可谓一个世代的差异,普度胜会作为周期性活动,尽管缺乏详细记录,但节日方式在组织者和参与者的记忆中难以完全抹去。我思考的问题有:不同世代的组织者和参与者对节日和仪式的期待与理解是否会改变活动内容和执行方式?居住环境的变化是否会影响仪式内容?中国的崛起以及新移民和老华侨的互动是否改变了人们对传统仪式的看法?普度胜会作为一种救赎仪式,经过1995年阪神大地震和2011年日本东北大灾难,其重要性是否得到了加强?此外,20世纪末21世纪初,非物质文化遗产在联合国教科文组织的推动下成为国际语言。在我研究的其他地域里,政府利用它推动文化旅游,地方社会则以同样的语言加强传统节日活动。1997年普度胜会成为神户市的无形文化财产的新变化,会对华人组织者和参与者以及日本社会带来怎样的冲击?在研究华人的救赎仪式时,我聚焦于儒家孝道的表现、对死者的慈善行为以及对生者功德的累积。通过2010年、2011年、2016年三次再访神户,我更深刻地了解到文化核心和仪式实践在时间的巨轮下如何承传、协调和改变,这些都将直接塑造宏观环境的变迁,影响信仰和社会的关系。我不仅尝试对救赎仪式进行深入探讨,也力图对华人社区面对社会变革的适应和发展进行深刻观察。

问学领域与经验框架

在漫长的44年里,节日研究持续嵌入我对学术理论的探索、对社会生活的实践和对宏观世界的理解。我的研究问题最初是从醮开始,而后逐渐扩展到其他诸多领域:研究海外华人,考察从“落叶归根”到“深植异土”的移民与定居历程,研究他们与原乡从家庭到宗族、从疏离到再建立的多层面联系以及跨越祖国与国际间的关系;研究死亡和灵魂问题的处理,包括祖先、无祀先人以及异国他乡中灵魂去向的探讨;研究社会变迁和华人身份认同的问题,包括生者的社会文化活动、对死者的仪式活动,还包括神主、祠堂和墓地等物质文化的定居以及理想中的文化纽带。研究和学术探索是一个不断互动的过程,在我从事写作民族志的过程中,人类学的理论为我提供了观察和参与的方法。同时,通过教学、研究和服务,我不断地进、退、问、学。这既是一个持续的旁观和代入的过程,也是从他者的社会生活实践达致模塑自我的过程。