中元节封包书写格式

中元节,每年农历七月十五。我的家乡叫七月半,也叫“鬼节”。

七月十五中元节

每年七月十五这天,家家户户都会购买一些冥币、纸钱(草纸),杀一只鸭子,滴几滴鸭血均匀洒在上面,装在封包里面,写上已故先人的名字。到了傍晚就开始焚烧,寄给祖先和逝去的亲人,以尽孝道。

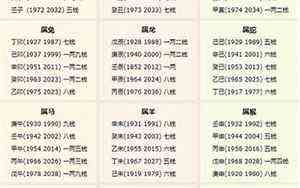

祖宗十八代称呼

封包书写格式:(从右至左)

今逢中元之期,谨备冥钱壹包封,敬奉金银冥衣钱财等。

故(××)考妣,老大人、老孺人冥中受用。

阳上孝(×××)等祀。

公元二O二一年八月二十二日焚化。

称谓关系

按先人辈分从高到低书写封包:

一、故烈祖陈公茂伦老大人,妣申氏老孺人冥中受用。阳上孝弟孙(×××)等祀。

二、故曾祖陈公荣锦老大人,妣刘氏老孺人冥中受用。阳上孝曾孙(×××)等祀。

三、故祖考陈公昌顺老大人,妣廖氏老孺人冥中受用。阳上孝孙(×××)等祀。

四、故伯祖考陈公昌富老大人,妣刘氏老孺人冥中受用。阳上孝侄孙(×××)等祀。

五、故伯祖考陈公昌贵老大人,妣肖氏老孺人冥中受用。阳上孝侄孙(×××)等祀。

六、故显考陈公绍英老大人冥中受用。阳上孝男(×××)等祀。

七、故岳父杨公万珠老大人冥中受用。阳上孝婿(×××)祀。

中元节“烧包”的封面咋写?七月半烧包是七月十四,还是十五日?

导读:中元节“烧包”的封面咋写?七月半烧包是七月十四,还是十五日?8月12日就要迎来我国民间传统的中元节了,它是在每年的农历七月十五日,因此也叫它为“七月半”。

在我国民间中元节是一个十分重要的节日,其重要程度丝毫不亚于清明节。特别是在南方地区,好多地方对中元节都是极其重视的。

既然有中元节,那肯定也有上元节和下元节。没错,在农历的正月十五元宵节这天就是“上元节”,而在下半年的农历十月十五日就是“下元节”,不过目前其知名度和重视程度远不如中元节和清明节了,在很多地方现在都有过下元节的习俗了。

而中元节到了,在这个传统节日期间最重要的习俗就是祭祀祖先和“烧包”了。那中元节烧包的“封面”应该怎么写呢?中元节是农历七月十五日,为何很多人都是在七月十四日就烧包了呢?有什么说法吗?

中元节“烧包”的包封如何写?中元节在我国民间也称为“鬼节”,民间的说法是到了七月初一开鬼门,阎王爷会把去世之人的鬼魂放出来,算是给他们放一个假,这样他们就能回到阳间看看自己的亲人。而亲人们在中元节期间,也会为他们准备丰盛的祭品,并且会焚香烧纸,以此来祭祀从阴间回来的先人。

不过在我的家乡这边,中元节是从七月初十这天才开始的。当天的傍晚时分,家家户户都会做好各种丰盛的美食,摆好供桌,然后拿出先人的牌位放在供桌上,在牌位下还会摆上各种水果、小吃和新鲜的饭菜等,这一天也被称为“接老客”。

之后的几天每天都要早、中、晚三餐准备新鲜的饭菜和酒水等来款待故去的亲人们。并且在供奉的时候还有很多的讲究,比如必须要先洗手作揖上香,所做的饭都要先人们第一个吃,就连尝一下也不可以。而供饭完后需要烧化纸钱。

当然了,除了用新鲜的饭菜供奉以外,还有很重要的一个习俗,那就是烧包。就是准备一个大纸袋子,在里面放入很多的纸钱,然后把它包好了。而这个“封包”也叫“包袱”,为了让先人们能收到自己亲人烧的包,就要在封皮上写上先人的称呼和姓名、收受的封数、烧包者的姓名及时间等。

这看似是一件很简单的事情,但因为这在课本上学不到,老师也不会教,所以还是有很多人会写错。尤其是在过去农村读书的人少,好多人不会写字。所以当需要写封包的时候,村里识字的老先生就会很忙,可能从早写到晚也写不完。

不过现在的条件不同了,多数人都上学会识字了,因此基本都是自己写了。其实些封包也很简单,只要搞清楚了收包的先人和烧包的后人之间的关系,然后再按规定的称呼写包就可以了。

这里只要注意下面几点就可以了,第一个是包袱的封皮上的文字都是直排的,并且是从右到左列内容。

其次是对先人称呼,如果是新亡人还没有满三年,一般都是在“故”字前面加一个“新”字,在“故”字之后就是先人的称呼和姓名,而不同关系不同辈分的写法不同。这里需要注意,如果是男人则称“考”,而女人则写“妣”。

因为古代是很注重辈分排名的,所以男先人常见的写法是“某公某某”,这里需要说明的是前面的“某”为姓,“公”为性别,而后面的“某某”则是名字。如果是女先人写“某母某氏”。因为在古代很多女人是没有姓名的,所以前一个“某”是夫家之姓,后一个“某”为外家之姓。

最后就是要写清楚烧包人和收包人的关系,因为不同关系不同辈分的人称呼也是不同的。同时要注意,还要在上面写上具体烧包的时间、所烧包的数量。

尤其是有一点要注意,在包袱的背面还要记得写上一个“封”字,意味着这个是经过送包人打上了封条,非收包人是不能打开的。在有些地方还会在这个“封”字上面盖上印章。而在我的家乡这边则是涂抹上鸭血。

到底哪一天烧包好?关于七月半烧包的时间,在民间也是有说法的,有些地方是在农历七月十三日就将封好的包烧给先人了,但是有些地方则是在七月十四,还有些会在七月十五日。

有些人就好奇了,中元节是在农历七月十五日,为何提前就烧包了呢?关于哪天烧包,在不同的地方有不同的说法,但基本都是提前而不能推迟。在民间的说法是“十二铜,十三银,十四金,十五后烂布筋”,意思是说从农历七月十二就可以烧包了,但是最好的时间是在农历七月十四日,过了十五就最好不要烧了。

听村里的老人说,因为烧包以后也是需要“邮差”送过去的,而农历七月十五是鬼门关的日子,太晚了这样先人就收不到包袱了。

后来听一些外地的朋友说,他们当地烧包的日子还分民族,汉族的是在农历七月十四和十三,而苗族的则会推迟到农历七月十五日。看来各地的说法是有所不同的。

关于烧包,大家也要记住几点。第一个是要现在在傍晚时分,有些地方会在天黑了以后才进行。其次是地点的选择,一定要是在路边,或者是路口,并且要注意就是烧包的地方不能靠近树木或者是易燃品,防止发生火灾。

最后一点就是烧包是祭祀祖先,也是中元节最后一个环节了。希望大家不要穿得过于鲜艳,在现场更不要随意地拍照,追逐打闹哦!

中元节到了,在你的家乡有哪些习俗呢?欢迎大家留言讨论!

中元节封包封面如何写

中元节,在我们农村又称之为过“月半”或“鬼节”。

农村的老一辈人对这个节气还是比较重视的。因为是对先人的纪念,更是对祖宗的祭拜,家家户户都有烧纸钱包的风俗。

在六七年代,一个生产队没有几个人会写这种包,因为这种包一是讲究格式,二是在称呼上也很严谨的,现在,把我们这地方的写法记录下来,看看与你那里有什么不同?

首先用钱纸把封好,封成信封或包裹一样。字是竖着来写,如下所示:

从左到右的写法,第一竖着写上——天運(运)某年某月某日火炼(化);第二行写着“奉上”,奉写在下面,上字写在上面;第三行,也就是正中写的是已故先人名讳,如父母辈,应写成——故显考(女性为故显妣)某公名讳老大人灵(魂)下受(收)用;第四行写上“关津匆阻”;第五行(也就是最右边上),写上最关健的——今逢(当)中元(月半)之期孝男某某(孝子姓名)储备财包多少(数目)封。

左为日期,右为节气,关键在于中期的称呼有些讲究。

上一代为父辈,称呼为男性为显考,女性为显妣。男性为老大人,女性尊称为老孺人。祖辈称之为故祖考或祖妣……依此类推。但是,得注意,过中元写请谏包又有区别——比如叔伯兄弟、岳父岳母、舅爷舅妈、外公外婆……等等。大多一样,只有正中竖着的那行,在称号上该是谁就是谁而已,在最右边孝子栏称呼也得改变,并加上“请谏”的字样。

其实,写法很简单,搞对称号,尤如写信封一样,写清楚就行。

这些都是前传后教,民间习俗而已。现在街上专门有写好的(或印刷的),只要买回来写上名字和日期便可,有些年轻人买上一梱纸,什么也不写,上坟前一烧完事……更有大多数年轻人干脆不过这中元节,有的甚至不知道这个节。

七月半写包称呼再也不求人了!

中元节又叫鬼节、七月半、佛教称为盂兰盆节,相传到了这一天,阎罗王就会打开地狱之门“鬼门关”,让关押的鬼类出来自由活动,直至七月结束才回归地府。因此,民间便盛行在这段时间对死去的亲人进行拜祭招魂,烧冥钱元宝、纸衣蜡烛,放河灯,做法事,以祈求祖宗保佑,消灾增福,或超度亡魂,化解怨气。

在我国的某些地方,在每年的农历七月都要祭奠去世的亲人,在七月十三或七月十四将纸钱(一种将竹子浸泡成浆而制作成的毛纸)封好写上死去亲人的名字和自己的名字,像写对联一样,也要有称呼和落款,但是很多人不会称呼和落款,这里给简单介绍一下,如下:

二、旁系家族的写法:

三、族外亲属的写法: