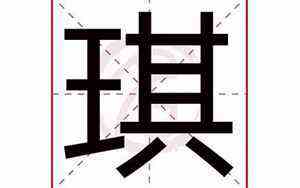

《论语》中“色”应理解为“形色”

作者:李伟阳(中国实学研究会客座研究员)

“色”是《论语》的一个重要论题,出现次数达21次。从《学而》篇的“贤贤易色”,到《子罕》和《卫灵公》篇重复出现的“好德如好色”,再到《季氏》篇的“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色”,历代不少注家将其中的“色”字理解为“女色”“美色”。这种误读对孔子的君子成人之道的理解与实践造成了障碍。

把“色”字理解为“女色”“美色”,表面看似乎并无大碍。但细加研究,实际是“失之毫厘,差之千里”。“色”在先秦的基本语义是颜色、神情。《说文·色部》载:“色,颜气也。”段玉裁注:“颜者,两眉之间也。心达于气,气达于眉间,是之谓色。”“色”字在传世经典和简帛佚籍中多有出现,泛指脸色、神情,强调人的神气的身体面容呈现,《论语》中的21个“色”字总体如此。如“色难”(《论语·为政》),“有盛馔,必变色而作”(《论语·乡党》),“论笃是与,君子者乎?色庄者乎?”(《论语·先进》),“贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言”(《论语·宪问》),“未见颜色而言,谓之瞽”“听思聪,色思温,貌思恭”(《论语·季氏》)等。作为例外的“东里子产润色之”实质也是颜色的延伸义。由此可以探讨“贤贤易色”“好德如好色”“戒之在色”的语义及孔子认知逻辑。

《论语·学而》曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。”按照一般理解,子夏似乎不当把“不贪恋美色”置于君子德行的首位。但是,“重德慧,轻容貌”作为后世常见的理解,已积淀为隐秘的民族文化心理。注家多高举夫妇关系是“人伦之始”的旗帜,将“色”解释为“女色”“美色”,把文意疏解为“重德轻色”或“改易好色之心”,如清人宋翔凤《朴学斋札记》:“贤贤易色,明夫妇之伦也。”按此说法,首先是表达的一致性无法成立。依照下文“父母”“君”“朋友”的行文风格,“色”指向妻子,当点明“妻子”。其次思想上,子夏将对待妻子的改易好色态度置于侍奉父母、君主之前,于理实难理解。因此,对“贤贤”与“易色”的理解,需要从通行注解的并列关系变为统属关系。第一个“贤”是动词,意思是尊敬;后一个“贤”是名词,指贤人;“易色”是改变脸色神情,尊重贤人,内生尊重之心而外显尊敬神情。“亲亲贤贤”是周代礼治的核心。“仁者,人也,亲亲为大。义者,宜也,尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。”(《礼记·中庸》)“亲亲之杀,尊贤之等”就是“亲亲贤贤”。依照礼治语境,子夏将“贤贤易色”放在首位,表达的正是“尊贤为大”。

其实经典中“色”字的这种用法甚为常见。如简帛《五行》多次提及“色然”,“闻君子道而不色然,而不知其天之道也,谓之不圣”,“见贤人而不色然,不知其所以为之,故谓之不智”。“色然”是变色之貌,是见君子贤人的内心所动而形之于外的形色面容,即《大学》的“诚于中、形于外”。

再来看《论语》中的“好德如好色”。不少注家认为孔子表达的意思是“我从未见过喜好美德就像喜好美色一样的人”,将其中的“色”字理解为“女色”“美色”。但是,“好德”与“喜好美色”之间并不能建立起直接的关联。“好德如好色”,并非孔子的偶发议论,而是关涉孔子思想体系理解的一个核心命题,直接影响对孔子的君子成人之道的认知与实践。郭店竹简《语丛一》对“色”进行过内容性界定,“容(色),目也”,“目”之所视,皆与“色”有关,是形色实存之“色”。因此,“好色”的意涵是多向的,容色、女色、神情等都包含在内,强调的是人自发的本能反应,是对外部刺激的当下形色呈现。“好德”是孔子思想的核心之一,是君子“正名”、人之成“人”的本质规定。只有通过持续的学习与实践,“好德”才能修养成为君子自发自觉的近乎本能的内在追求,达到“从心所欲不逾矩”的境界。即经由后天的学习教化,“好德”当同“好色”一样,成为君子的本能反应和自发自觉,一如人遇“迅雷风烈”而自然“色”变,也即现在语境的“习惯成自然、自然如天成”,如此方能“好德”成“人”。“好德如好色”的认知逻辑,实源于日常的生命体验。只有在人的内在意愿能够近似本能地自然形发为外在的形色之“色”的意义上,“好德”与“好色”之间才能建立起直接的联系。《大戴礼记》载:“喜色由然以生,怒色拂然以侮,欲色呕然以偷,惧色薄然以下,忧悲之色累然而静。诚智必有难尽之色,诚仁必有可尊之色,诚勇必有难慑之色,诚忠必有可亲之色,诚絜必有难污之色,诚静必有可信之色。”“色”作为形发于外的形色情状,其根源均指向“性”“心”之类的人之内在。这一点在孔子之后得到了更多的讨论。《成之闻之》指出,“形于中,发于色”。帛书《五行》的“玉色”之说亦将“色”视为“德”的外在呈现。孟子认为“形色,天性也;惟圣人然后可以践形”,“君子所性,仁义礼智根于心。其生色也,睟然见于面,盎于背”,认为内在的德性会形发为外在的形色,同样与《五行》等篇的“形色观”一脉相承。“以情应物,即情显性”,实可用来概括早期儒家的形色主张。人喜好“女色”,显然无法做到无时不“喜”、无处不“好”。而“好德”于人是如影随形,即“道也者,不可须臾离也,可离非道也”。拿喜好“女色”作比君子“好德”实不恰当,也无逻辑。

分析至此,对“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色”的疏解,也容易恢复正解。“少之时,血气未定”是孔子对青少年情气特征的总结。年少之人“血气未定”,情绪控制能力差,“戒之在色”注解为“戒除对女色的贪恋”实非正解。这里孔子是强调年少之时要特别警惕情绪不受控制,这会导致犯下无法挽回的错误。人至壮年,有了事业和地位,则容易相互攀比。所以“及其壮也,血气方刚,戒之在斗”是孔子对壮年之人情气特征的总结。“戒之在斗”,并不是通常理解的斗殴斗狠,孔子强调的是人至壮年,血气方刚,容易争强好胜,要警惕相互攀比。盲目攀比,就容易行不知耻。孔子为数不多地公开表扬子路,就是强调“不攀比”这一点。“衣敝缊袍,与衣狐貉者立,而不耻者,其由也与!”(《论语·子罕》)人至年老,“血气既衰”,自觉时日无多,就容易想多抓住一点什么,所以要警惕贪求、“戒之在得”。《淮南子·诠言训》曰:“凡人之性,少则猖狂,壮则强暴,老则好利。”今之学者多认为本于孔子三戒之说,在相当程度上能够与本文观点相互印证。

总之,《论语》中的“色”字正解,需要回到形色之“色”的基本语义来加以把握,如此方能领会孔子的君子成人之道,方能理解《论语》的真精神。

《光明日报》(2023年10月21日11版)

来源: 光明网-《光明日报》

论朱熹

张文木

2022.11..25.

朱熹诞生于宋朝南迁的第三年即1130年(建炎四年),知识分子的亡国之痛自然伴随他的成长和学习经历。这是研究朱熹生平必须考虑的大背景。

一

英国学者安格斯·麦迪森的研究表明“西欧收入在公元1000年左右处于最低点。其水平显著低于其在公元1世纪时的水平,也低于同期的中国、印度以及东亚、西亚的其他地区的水平”;麦迪森同时也认为“11世纪是西欧经济开始上升的转折点”[1]。这就是说,中国宋朝经济已处于世界经济发展的巅峰,同时也处于世界历史政治转换即工业文明取代农业文明的新起点,这个新起点也是中国封建社会开始衰落的历史节点,[2]用马克思的话说就是“历史向世界历史的转变”[3]的节点。

国家多崛起于贫寒,衰败于恬嬉。宋朝世风侈靡,国富而兵骄,造成这些问题的原因,还主要是它那脱离实际的浮华学风。

宋代哲学成就曾达到了很高的水平,与此同时,人的认识离实际却是渐行渐远,唯心主义成了意识形态的主流。北宋(960~1127)末期周敦颐(1017~1073)及其学生程颢(1032~1085)、程颐(1033~1107)将“太极”之说推高至普世“天理”,认为理先于事,天下只有一理[4]。这时的“理”,类似今天一些人讲的所谓高于具体国情的“普世价值”。这导致宋代政学两界空论风盛:为事者“不事其本,而先举其末”[5],为政者则“好同而恶异,疾成而喜败”[6]。人取仕途功名的路径与实际经验严重脱节[7],这使国家许多官员的政治见识多流于“纸上空谈耳”[8]。苏辙(1039〜1112)曾向皇帝痛陈:“今世之取人,诵文书,习程课,未有不可为吏者也。其求之不难而得之甚乐,是以群起而趋之。凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。为士者日多,然而天下益以不治。举今世所谓居家不事生产,仰不养父母,俯不恤妻子,浮游四方,侵扰州县,造作诽谤者,农工商贾不与也。祖宗之世,士之多少,其比于今不能一二也。然其削平僭乱,创制立法,功业卓然见于后世,今世之士,不敢望其万一也。”[9]这种现实与盛唐时那“纨袴不饿死,儒冠多误身”[10]。的情势形成鲜明反差,而与目前中国大学生蜂拥直考国家公务员的情势及其后果却十分相似。人的思想及其理论一旦脱离实际,学风也就随之堕落,接踵而至的就是国家的衰落。与苏辙同代的司马光也感受到空谈普世价值(即所谓“天理”)给国家带来的危险。他虽身系朝政,却仍无力回天,无奈只有将自己对国家前途的忧虑寄托于笔下。在司马光笔下的《资治通鉴》,“专取关国家盛衰,系生民休戚”[11]的历史事件,其目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失”。[12]全书因事命篇,直面矛盾,以周天子导致国家分裂、诸侯雄起的政策失误开篇[13],记载了长达1362年的历史,一个故事一摊血,没有口号,绝无大话,更无空话[14]。它犹如暗夜里的闪电,晴空中的惊雷,与当时那严重脱离实际、空论普世理学的学风形成强烈的对比。

二

有生命力的思想崛起往往是以物质社会的衰败为代价的。北宋司马光的正确认识在南宋朱熹这里得到助推并通过教育改革形成了一套改造封建知识分子的教育机制。

绍兴十八年(1148年)春,朱熹入都科举,中王佐榜第五甲第九十名,准敕赐同进士出身;绍兴二十一年(1151年),朱熹再次入都铨试中等,授左迪功郎、泉州同安县主簿。这时的朱熹与少年杜甫那“自谓颇挺出,立登要路津”经历相似,同样怀着“致君尧舜上,再使风俗淳”[15]的伟大抱负。绍兴三十二年(1162年),宋孝宗即位,诏求臣民意见。年仅32岁的朱熹应诏上封事,力陈反和主战、反佛崇儒的主张,详陈讲学明理、定计恢复、任贤修政的意见。隆兴元年(1163年)十月,朱熹应诏入对垂拱殿,向宋孝宗面奏三札:一札论正心诚意、格物致知之学,反对老、佛异端之学;二札论外攘夷狄之复仇大义,反对和议;三札论内修政事之道,反对宠信佞臣。朱熹的抗金主张没有被采纳,十一月,朝廷任朱熹为国子监武学博士。朱熹辞职不就,请祠归崇安。

1178年(淳熙五年),宋孝宗任朱熹知南康军兼管内劝农事。1179年(淳熙六年)朱熹到任。1180年(淳熙七年),朱熹重立白鹿洞书院,1194年(绍熙五年),朱熹在知潭州荆湖南路安抚使任内,又在长沙重建了岳麓书院。决心从教育入手,再造救亡新人。其中最重要的是确立“四书”为学生必读的至尊科目。1182年(淳熙九年),朱熹将《大学章句》《中庸章句》《论语集注》《孟子集注》四书合刊,经学史上的“四书”之名才第一次出现。之后,朱熹仍呕心沥血修改《四书集注》,临终前一天朱熹还在修改《大学章句》。朱熹将《四书》定为封建士子修身的准则,“四书”构成了朱熹的一个完整的理学思想体系。元朝迄至明清,《四书集注》遂长期为历代封建王朝所垂青,作为治国之本,也作为人们思想行为的规范,成为封建科举的标准教科书。1183年(淳熙十年),朱熹在武夷山九曲溪畔大隐屏峰脚下创建武夷精舍,潜心著书立说,广收门徒,聚众讲学,直至1200年(庆元六年)去世。

理论的价值在于时代赋予的问题。

与历史上许多曾推动社会进步的改革在完成它的使命后便遭遇“否定之否定”的命运一样,“四书”被列入国家科举的主修课目的教育改革,在其初期——尽管它后来也走到自身的反面——对当时的中国思想进步有着重大的积极意义。“四书”首篇《大学》讲“致知在格物”[16],这里,“格物”即“实事”被当作“致知”即“求是”的绝对前提。《大学》将“正心”作为人生事业即“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的绝对前提,其意义在于要求知识分子在认识世界的普遍性之前先要认识世界的特殊性,具体事物具体分析,在改造客观世界之前先改造主观世界;要求治学应先有明确而坚决的立场,而不能有那种“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”[17]式的相对或说无“诚意”的立场。《大学》强调“格物致知”,这是东汉学者班固(32〜92年)——大概是对西汉(公元前206〜公元后23)大衰败反思的结果——特别重视并提倡的“实事求是”的认识方法,经北宋普世“理学”的否定后在新的历史条件下再次得到肯定。

北宋亡国刺激了南宋知识分子及由此提出的以朱熹为旗手的“教育改革”。其中最重要的是确立“四书”为学生必读的至尊科目。

后人将朱熹当作宋朝著名的理学家,但这不够,确切说,朱熹是宋朝理学的革命家。与德国黑格尔一样,黑格尔将被康德“二律背反”打散了的世界再用“对立统一”整合起来,朱熹也试图将北宋以禅思为底色的理学打散了的人心用“四书”整合起来,他在正统的理学概念中注入了革命的内容,将理学改造为可以治国理政的学问。朱熹强力主张将《大学》与《中庸》《论语》《孟子》这几部重视实际经验的著作并作“四书”,作为国家教育和科举的至尊课目,通过“格物致知”——这是“实事求是”的不同提法——的教育,将中国知识分子培养和改造为可以图存救亡的骨干力量。飘浮在天上的北宋二程理学就这样到南宋时期被朱熹拉到了大地上,这与马克思将飘在天上的黑格尔辩证法拉到德国的大地上的思想贡献有些类似。此后中国知识分子开始重经验,轻学理,将格物致知作为寻求真理的主要方法。

为什么朱熹会有这样的认识呢?因为他有北宋的亡国之痛,南宋有点正义感的知识分子都不可能坐视半壁江山在沦陷而不图收复。如果脱离了这样的历史背景,我们就抓不住朱熹思想的要义,就会从“普世”的角度淡化、歪曲或抹杀朱熹思想的革命价值。

三

列宁说:“马克思主义在理论上的胜利,逼得它的敌人装扮成马克思主义者,历史的辩证法就是如此。”[18]其实历史上一切有成就的思想家的命运大体相同。也就是说,他们许多人的思想中的能动的、积极的和革命的部分被后来人“修正”为“普世”即人人可以接受的学说。比如孔子、朱熹、王阳明等的命运都是这样。今天我们有些人也把王阳明(1472年~1529年)学歪了,把王阳明的学问偷换成禅宗的内容,一天坐着没事练心,这是对阳明学说偷梁换柱式的歪曲。与朱熹一样,王阳明学问的核心是要解决知识分子的立场问题,为什么要“正心”呢?正心就是立场,有了立场才能谈观点和方法论。为什么王阳明要提出来这个,因为他看到明朝空论造成的误国问题,当然这也是北宋普世理学带来的同样问题。

从司马光《资治通鉴》的泣血疾呼,经南宋朱熹教育革命的大力助推,中国封建知识分子有了文化自觉。与朱熹(1130年~1200年)同时代的岳飞(1103~1142)、辛弃疾(1140年~1207年)及稍后的文天祥(1236年~1283年)诗词中已有强烈的抗战精神;王阳明之后,中国封建知识分子更加注重实践之于学问的意义,其普遍特点是学问也做得好,但手不离枪。王阳明就拿枪,黄宗羲、顾炎武、王夫之三个人都不失枪杆子,曾国藩、张之洞、左宗棠等全是这样。这个传统在20世纪初中国大革命中,对中国知识分子产生了极为重大的积极影响。

从这些意义上说,朱熹不是一个简单的理学家,本质上说,他是一个继往开来的理学革命家。

注释:

[1][英]安格斯•麦迪森著,伍晓鹰等译:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版,第30页。

[2][“几乎所有的权威人士都认为,在宋朝(960~1280年),中国经济出现了强劲发展新势头,人口急剧增加,农业有了明显的进步,专业化和贸易加强了,城市经济也更加繁荣。”“我们有理由认为,宋朝的经济增长速度确实很快。人口增长的速度明显增加了,人均国民收入好象也有可能增加了。”“到了宋朝时,有充分的理由相信,欧洲已大大落后于中国的水平了。我认为宋朝时的人均收入增长了大约三分之一。从14到17世纪,极有可能又降下来了,而在明清两朝的漫长年代里,可能大致保持了平稳。”[英]安格斯·麦迪森著,楚序平、吴湘松译:《中国经济的长远未来》,新华出版社1999年版,第32、33、35~36页。

[3]《马克思恩格斯选集》,第1卷,人民出版社1972年版,第51页。

[4]《二程遗书》卷上,上海古籍出版社2000年版,第80、89页。

[5]﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,载于《苏辙集》,中华书局1990年版,第379页。

[6]“今世之士大夫,好同而恶异,疾成而喜败,事苟不出于己,小有龃龉不合,则群起而噪之。”﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,《苏辙集》,中华书局1990年版,第378页。

[7]宋代士大夫入仕的途径很多,诸如科举、资荫、摄官、特奏名、骨吏、纳粟以及从军补授,外戚推荐等。但其中最为重要的是科举。宋代科举主要有进士、诸科两大形式。由进士科出身而位至宰辅者大大多于诸科出身。一般而言,进士录取名额较少,但大多为才智卓异之士,所以说“宋之得才,多由进士”。欧阳修谓:“自太宗崇奖儒学,骤耀高科至辅弼者多矣。盖太平兴国二年(977年)至天圣八年(1030年)二十三榜,由吕文穆公而下,大用二十七(一作五)人。”魏泰称:“本朝状元及第,不五年即为两制,亦有十年至宰相者。”所以由进士出身,是士大夫擢升为宰相的一条主要途径。据统计,北宋从太祖建隆元年(960年)开始至钦宗靖康元年(1126年)凡166年有宰相72人,南宋从高宗建炎元年(1127年)开始至赵昺祥兴二年(1279年)凡153年,有宰相63人。其中进士出身的,北宋有63人,占总数87%强,南宋有48人,占总数76%强。可见宋代宰相以进士出身为最多。王翠:《从贵族到庶民———唐宋宰相家庭出身及入仕途径的比较研究》,载《文艺评论》2011年第8期。

[8]毛泽东读北宋策论时的批注。转引自陈晋:《读毛泽东札记》,生活•读书•新知三联书店2009年版,第93页。

[9]﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,载于《苏辙集》中华书局1990年版,第370页。

[10]杜甫:《奉赠韦左丞丈二十二韵》,萧涤非等著:《唐诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2004年版,第426页。

[11]﹝北宋﹞司马光:《进资治通鉴表》,王仲犖等编注:《资治通鉴选》,中华书局1965年版,第397页。

[12]﹝北宋﹞司马光:《进资治通鉴表》,王仲犖等编注:《资治通鉴选》,中华书局1965年版,第398页。

[13]司马光将国家分裂看作万恶之首并以此为通鉴的开篇,他毫不留情地指出:韩、赵、魏“受天子之命而为诸侯”,“非三晋之坏礼,乃天子自坏之也”。它导致“天下以智力相雄长,遂使圣贤之后为诸侯者,社稷无不泯绝,生民之类糜灭几尽”。(《资治通鉴》卷一《周纪一》)宋神宗在为通鉴写的序中也认为:“威烈王自陪臣命韩、赵、魏为诸侯,周虽未灭,王制尽矣!”毛泽东说:司马光从周威烈王二十三年写起,是因为这一年中国历史上发生了一件大事。这年,周天子命韩、赵、魏三家为诸侯,这使原先不合法的三家分晋变成合法的了,司马光认为这是周室衰落的关键。(薜泽石:《听毛泽东讲史》,中央文献出版社2003年版,第361页。

[14]南宋胡寅转述司马文正的见解认为,司马光的《资治通鉴》“事虽备而立义少”。﹝南宋﹞胡寅撰,刘依平校点:《读史管见•旧序》,岳麓书社2011年版,第3页。

[15]﹝唐﹞杜甫:《奉赠韦左丞丈二十二韵》,萧涤非等著:《唐诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2004年版,第426页。

[16]“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚。意诚而后心正。心正而后身修。身修而后家齐。家齐而后国治。国治而后天下平。”刘俊田、林松、禹克坤译注:《四书全译》,贵州人民出版社1988年版,第5~6页。

[17]﹝北宋﹞苏轼:《题西林壁》,王水照选注:《苏轼选集》,上海古籍出版社1984年版,第159页。

[18][俄]列宁:《马克思学说的历史命运》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第439页。

摘录于张文木:《战略学札记》

如何守住中国画的“生命线”

朝元仙仗图 局部(白描) 宋代 武宗元

线描艺术是中国画艺术的代表性语言,拥有丰厚的传统和独特的美学价值,因此,探寻线条艺术的真谛,并予以传承和发展,无疑是当代艺术家的共同使命和责任。那么,线条的概念之于传统中国画有着怎样独特的审美价值和文化价值?从西方引进的素描绘画造型系统给中国线描艺术带来了怎样的影响,如何将两者进行有效融合?如何将“笔墨当随时代”的创新精神落到实处,在传统白描基础上,融入当代艺术风格特征?相信只有厘清上述问题,才能真正守住中国画的这条“生命线”。

中国画独特的线条特质自成体系

谈到线描,就不得不谈到中国绘画的传统技法之一“白描”。作为一种“以线为骨”的艺术,在传统中国画中,白描的训练是必不可少的,它被广泛运用于人物、花鸟甚至山水画中,尤其在人物画方面,白描成为造型的入门之阶。白描中的铁线描、曹衣描、高古游丝描、减笔描、马蝗描、琴弦描、行云流水描、钉头鼠尾描、竹叶描、蚯蚓描、橄榄描、混描、枣核描、战笔水纹描、折芦描、枯柴描、柳叶描等十八描都是针对人物画技法而言的。在中国绘画史上,但凡长于人物画者,大多有过娴习白描画的艺术经历,也有一些人物画家专以白描画为胜场。从宋代的李公麟、乔仲常,明代的文徵明、仇英、尤求、陈洪绶,清代的金农、罗聘、闵贞、改琦,到近现代的齐白石、张大千、潘玉良、刘海粟、叶浅予等,都有白描人物画行世。他们或以人物画见长,或以山水或花鸟见长而兼擅人物,不管哪种情况,其白描人物都成其艺术生涯中不可或缺的重要一环。

那么,白描是否等同于线描?其实两者的概念不尽相同。白描是用毛笔画出,讲究线条表现和用笔,能作为独立的国画作品,也可以是工笔重彩人物画的底稿铺垫。线描在中国传统画中也有所表现,主要为造型手段,绘画工具呈多样化,一般以单色为主,也称之为黑白画,技法为用线疏密、虚实变化,容易学习和即兴创作。

中国美术家协会顾问、全国政协书画室副主任许钦松表示:“尽管白描、线描的概念不尽不同,但线条的概念可以涵盖整个中国画。中国画的线条是中国绘画中一个非常独立的体系,像东晋卫夫人的《笔阵图》对线条就有很好的阐述。她提出了‘善笔力者多骨,不善笔力者多肉’,第一次把线条的筋、骨、肉这三个概念总结出来,这不是一个简单的线条问题,而是把线条作为一种内在的、富有生命力的形态、形式来表述。而南朝齐梁间的画家、理论家谢赫提出的‘骨法用笔’则明确指出用线是表达对象最具体、最明确的手段。经过历代发展,中国画的线条已经形成独特的审美价值、文化价值,最终成为中国人的一种文化基因。”

以素描之“技”进中国画之“道”

19世纪末20世纪初,在西学东渐的过程中,大量的中国艺术家留学欧美,也有不少西人远渡重洋来到中国。他们将西方的绘画技法带到中国,对中国画坛产生了重要的影响。“素描(Sketch)”这个舶来品也随之被引入中国。在西画创作中,素描是基本功,是对物象造型的最初始训练,即用线表现物体的比例、空间、结构。在西方绘画中线描有着广泛的运用,如拉斐尔流畅的线、安格尔严谨工整的线、席勒凝练的线、卢奥奔放的线、库里维支画的几何线、西盖罗斯强有力的线的表现等等。

“但与西画素描注重表现对象物理特征不同的是,中国画线描注重传达对象的情境和线本身的美感,线在中国画的语言表达上具有丰富的审美内涵,由此衍生出以形写神、以神写形、形神兼备、意在象外的哲学意蕴。”在福建省美术家协会主席王来文看来,以形写神的前提在于以线造形,以神写形的前提在于以线赋神,这里的“形”不同于西方造型的“型”,而是以粗细、轻重、虚实、干湿、浓淡、疏密、曲直、刚柔的线对中国传统“形”的表达,从而以线传神、以线传意、以线传韵。

显然,白描和素描在中西方绘画艺术当中有着举足轻重的地位。特别是素描传入中国的百年来,在美术领域应试和教育及创作上的地位越来越突显。素描的引入一方面丰富了中国画技法的创新,另一方面也削弱了中国画“以线造型,以形写神”的传统美学,引进素描的功过得失,众说纷纭,争议不断。

许钦松谈到:“综合性的美术院校都训练素描,但是白描却没有被纳入课程,忽略或者弱化了白描基本功的训练。素描解决一个造型问题,中国画的白描线条则体现形,以形写神,有两个价值指向和判断。由于综合性大学、美术学院培养的学生都是将素描作为基础训练,如此一来,学生在概念和习惯上就形成了西画表达的方法,忽略线条,对书法的练习也弱化了。现在书法已经成为一级学科,可见大家已经逐渐认识到了问题,如果没有白描这种线条作为中国画强有力的基础,中国画也就丢失了应有之义。”

广东省政府文史馆馆员、西泠印社社员郭莽园也表示:“中国画讲究‘骨法用笔’,但现在很多人学了素描再画国画,工具、材料都是中国的,但画来画去都是水墨素描,不像中国画。而且人们往往以先入为主的西方式审美来品读中国画,以写实性来判断中西艺术上的高低,难免以偏概全、有失公允、过于偏激。中西绘画是两个体系,观察方法和表现手法都不同。素描的线主要是表现‘形’的,中国画的线是多内涵的,除了‘形’,还包括质感、空间感、时间感,以及情绪等等,都在一条线上解决了。所以从素描到画中国画需要由线描转型。希望专业院校或像国家画院这样的专业艺术机构开办研修班,或多出一些书和教材,给很多对线描缺乏认识的同行提供帮助,把中国画‘骨法用笔’从一条线的筋、骨、血、肉,到线质、线性、线势、线韵等需要解决的问题写出来,金针度人,这是非常有意义的事。”

尽管素描和白描所表现物象的方式不一样,效果也不同,但诚如油画家董希文所说:“研究国画的创作方法,知道中国画和西画并不是两样相克的东西,我们应该努力精通中西画的长处,并使其逐渐相互融合,可以说是很自然的事情。”

从本质上讲,白描和素描是相通的,都是绘画的基础。以20世纪中国人物画家的艺术嬗变及其留存作品为例,中国国家博物馆研究馆员朱万章认为,白描和素描是相互补充而非取代。比如,叶浅予和吴作人的速写展现出素描与线条的结合。叶浅予多以铅笔写之,也有在铅笔基础上再用毛笔和水墨做后期加工,采用了中国水墨画的工具和中国白描画的方法来画速写,因而其速写带有显著的白描痕迹。作于1958年的《剪窗花》《妇女队长》、1959年的《饲养员》及无年款的《龙烟铁矿马万水小组组长高长波》等速写代表作,都表明叶浅予是将素描与白描无缝衔接的。吴作人的素描侧重光线明暗对比,富有立体感和空间感,多用黑色和深棕色炭精条,也有用水彩,部分炭笔速写也加一些色彩。其速写除线条外,能将人物的“面”融合在一起,是“线”和“面”的交融。有论者称吴作人的速写为“游丝般的白描”,实际上是指速写中勾勒出人物轮廓的线条,而在人物的透视与立体感方面,则是用了素描的技法,如作于1946年的《女人体》和1954年的《齐白石像》即是如此。

当然,朱万章也强调,“在中国传统人物画中,白描仍然是不可或缺的重要入门途径,作为使用中国毛笔以及同书法相通这些特殊性来说,白描完全有其独特品质,不是任何西洋线描可以替代,但因为有素描的参与,白描人物就更为丰富和完善,对中国人物的造型也就如虎添翼,人物形象自然也就变得更为生动了。无论是以素描而兼擅白描,还是以白描而兼擅素描,能将二者恰如其分地结合起来,以至于达到我中有你、你中有我的混合体,如此,素描和白描的话题将不再成为一个学术命题。这确乎是中国画在技术上的一次飞跃。”

切入时代特征

提高线描的语言表现力及功用

值得注意的是,在中国传统绘画中,真正以白描传世的作品并不多见。那么,在当代,传统的线条、白描艺术怎样才能真正切入时代特征,并且提高线描自身的语言及功用呢?日前,由中国国家画院、广州市文学艺术界联合会、广东省美术家协会等机构共同主办的“一条线·两个人——詹忠效金城线描艺术联展”即引发了美术界对当代线描艺术发展的思考。

尽在不言中(白描) 2015年 詹忠效

飞鸟与鱼(线描) 2023年 金城

两位参展艺术家詹忠效、金城,均是当代中国线描艺术的代表人物。詹忠效独创的 “詹式线描”是一种由内至外都具有现代意味的新线描法。“詹式线描”的画面简明、准确、流畅,表现出人体结构之美,虽然是写实的风格,但是绝不是被动的客观描摹,而是高度的主观提炼与概括,从中可以看出詹忠效对人物性格深刻入微的体察,将对自然现象的描摹,上升到出于心造的本质高度。最难能可贵的是,他创造了一种线描形式,是现代的“曹衣出水”,使衣纹与结构紧密联系起来,相互依存。上个世纪九十年代由湖南美术出版社出版的《十八描研究》一书,将独创一格的“詹式线描”命名为“詹衣描”置于“新编十八描”部分的第二描,从而廓清了詹忠效先生艺术符号的个性特征,也奠定了他在中国当代白描艺术领域的重要地位。

传统白描已经有十八描了,为什么还会有“詹衣描”?在广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌看来,“传统的十八描对应的是过去的语境,所表现的人物大多是农耕时期的人物,衣纹所呈服装里的人物体型特征并不明显,这为程式化的归纳线条的组合提供了便利。如果当代人的服装仍按照那些线条去表现,似乎就没那么吻合,线条的组合与处理难度明显增大。詹忠效却把西画中强化体型特征以及人物结构的提炼与线条的表达方式结合在一起,强化了线描的体积感、分量感。正是在这方面的探索与努力,让詹忠效寻找到了一个突破口。在《弧光闪闪》连环画中,这样的造型方式就将工农兵形象塑造得硬朗和阳刚;而其新近的作品所刻画的女性形象则增加了线的音符般的节奏,因此要显得柔美温润一些。”

线条不是孤立的,以线造型是它的本质,线是艺术语言的一个载体,掌握这种语汇表述的能力越强,画面就会越丰富。与詹忠效恰恰相反,金城的线条以高度的概括力,抓住事物的本质并赋予极简的形式,这种具有插画形式的线条表现形式,具有简洁、幽默、趣味横生的特点,集中反映出各种社会生活情景,给人一种美的引导和内涵的思考。胡斌介绍说:“如果说金城早期作品《明姑娘》中的人物造型强调形式感、结构感、设计感,那么他近些年的画风又有了新的面貌,画中的人物一方面具有剪纸的感觉,另一方面也带有强烈的电子感。这类型的作品让我想到国外非常活跃的一位装置艺术家朱利安·奥培,他做了很多有如剪影的人物影像活动装置。金城作品中这种融入当代艺术、新媒体风格特征的人物完全可以和当下的多媒介传播语境连接起来,产生更多元的视觉观感。”

两位艺术家的绘画风格表面看大相径庭,但美学追求殊途同归,都是将自己所积累的线描探索与当代前沿审美方向加以衔接,内涵是东方美学意味,更吸纳了西方审美意识,所以其现代线描的创作语言是跨越地域和时代的,具有鲜明的个性和辨识度。

线,围绕形势而产生,围绕精神而升华,其知黑守白、兼工带写、率真质朴的书写精神,是超越时代的美。无论绘画发展到什么样的阶段,线描艺术独立于世的美学价值,始终是其他艺术形式所不能取代的。跳脱出外在的风格,探寻线条令人着迷的真谛,此为线描艺术传承、发展、超越的重要途径。

作者:李亦奕

来源: 中国文化报