大禹之禹是何意思,周朝金文揭开谜团,难怪大禹会叫大禹

1923年,在《与钱玄同先生论古史书》一文中,疑古派代表顾吉刚认为大禹是一条虫:

“至于禹从何来?……我以为都是从九鼎上来的。我以为禹或是九鼎上铸的一种动物,当时铸鼎象物,奇怪的形状一定很多,禹是鼎上动物的最有力者。以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。”

当时,中国内有军阀割据,外有列强虎视眈眈,“禹为虫”的观点无疑是对中华民族自信心的重大打击,因而引起谴责之声竟一浪高过一浪,既说他亵渎中华民族起源,也“非圣无法”,以至他编写的《中学用——本国史教科书》被禁用。1935年,鲁迅在小说《理水》中,塑造了一位坚韧不拔、埋头苦干、公而忘私的民族脊梁大禹形象,同时还塑造了一批躲在文化山上的空谈文人,其代表就是嘴边总挂着“禹是一条虫”观点的“鸟头先生”,鲁迅显然是在映射现实的局势,也是讽刺顾吉刚。

平心而论,顾吉刚(见下图)的诸多观点固然让人读之不快,但他是一位严谨的学者,只是从学术角度推测“大禹是一条虫”,而且后来又修正了观点,逐渐放弃了“禹为动物,出于九鼎”的观点,提出“禹是南方民族神话中的人物”的假说。但可惜的是,世人并不关注顾吉刚的推理过程,以及后来的修正观点,而是将“大禹是一条虫”与顾吉刚捆绑了起来,直至今天。

随着地下文物的不断挺身而出,已经进一步推翻“大禹是条虫”的观点,但又出现一个新问题,既然大禹是历史人物,那么为何取名为大禹?

01迄今为止,在甲骨文中还没有找到“禹”字,最早的禹字始见于西周金文。

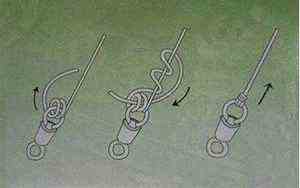

金文中的禹字(图1或图A),头、足、尾分明,象形的意味非常浓厚,让人一见了然,就是某种爬虫之形。随着时代的发展,禹字逐渐线条化,至汉朝时象形意味几乎完全消失,从字形上几乎看不出爬虫之形。

许慎的《说文解字》中解释,“禹,虫也,从厹,象形。”所谓厹(róu),《说文》中解释为“兽足蹂地也。”甲骨文中,虫是蛇形,即虺(huǐ),是一种毒蛇,后为“虫”的简体。

可见,单纯从文字上看,禹就是一条虫。

由于大禹之父鲧,本义为鱼,加上先秦文献中对大禹的认知是先为神、后为人的过程,因此顾吉刚推断出大禹本是一条虫,先秦古人逐渐将它人格化,进而大禹慢慢就成了一个历史名人。

《商颂.长发》记载“洪水芒芒,禹敷下土方”,意思是遥想那洪荒时代洪水茫茫,大禹治水施政于天下四方,这里的大禹是神仙一般的存在,究竟是不是人不好说。直至鲁僖公时,大禹才拥有普通人格,《鲁颂·閟宫》中赞扬大禹辨五谷,懂得根据节令播种各种农作物。史书中的大禹,逐渐从神向人转化。

真理越辩越明,顾吉刚起初有此推断不足为奇,随着诸多学者参与讨论大禹话题,以及地下文物的不断挺身而出,基本可以确定大禹是一个历史人物。

0220世纪20年代,根据当时已经出土的文献秦公簋和叔夷钟铭文,王国维指出“春秋之世,东西二大国无不信禹为古之帝王,且先汤而有天下也。”

2002年,文物专家偶然在海外发现西周青铜器遂公盨(见上图),距今大约有2900多年,即西周初期铸造,是中国古代西周中期遂国的某一代国君“遂公”所铸的青铜礼器。遂公盨上铸有铭文98字,记载了大禹治水,让万民能够重新定居于平原之德政,由于有功于民众,大禹得以成为民众之王、民众之“父母”。

遂公盨部分铭文:天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配乡(享)民,成父母。

遂公盨的发现,将大禹治水的文献记载提早了六七百年,是目前所知年代最早也最为详实的关于大禹的可靠文字记录,表明早在2900年前人们就广泛传颂大禹的功绩。夏为夏、商、周“三代”之首的观念,早在西周时期就已经深入人心。

艺术源于生活,神话源于生活,无论多么夸张的记载,往往都有真实的历史原型,更何况2900多年前周朝灭商之后统治地位已经逐渐稳固,也没有必要完全虚构一位历史人物。因此,通过各种文献记载可以基本确定,大禹是一位上古时期的历史人物或一群历史人物的代表,而不是一条虫。

然而,纵观中国上古名人,燧人、伏羲、黄帝、帝尧、帝舜、帝喾、伯益等,鲜有以动物为名的,而禹字本义即为虫类生物,那么治水的这位英雄为何会取名为大禹?

03从夏初到周初,中间相隔1000余年,因此后人对大禹必然存在诸多的想象、虚构与神话,但仅仅因为一些想象与神话的记载,就否定大禹的存在无疑不够严谨。治水的这位英雄是不是叫大禹,如今很难百分百确定,但如果他就叫大禹,那么人们顶礼膜拜的这位治水英雄,为何以某种虫子的名称为自己的名字?

一,以所征服的对象名称为名

中医中有“以形补形”的理论,而文献中也有古人以所征服的对手名称为名的例子。相传,方相在古代神话中为逐疫驱鬼之神,而方相之名所驱逐的大病疫鬼伯强;赤黄父擅长吞食鬼邪,黄父鬼是传说中的鬼名,赤黄父之名就来源于黄父鬼。因此,大禹之名可能也来源于他所征服的对象。

古史中的大禹功绩,一是治水,二是逐杀水神共工与其手下相柳。按照先后顺序是,共工与相柳引发洪水,《淮南子》中记载“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑”,《史记》记载的是帝尧时期爆发洪水,然后才有大禹之父鲧治水,鲧治水不成被杀,大禹子承父业继续治水。

根据《山海经》记载,共工是“共工人面蛇身朱发”,相柳是九首人面蛇身,食人无数,共工与相柳联手作恶,所到之处尽成泽国,变成禽兽不能栖息、人民不能居住的一片汪洋。所谓大禹治水,首先就是要除掉共工与相柳,解决掉爆发洪水的源头问题。

众所周知,蛇龙互化,龙能行云布雨,蛇也有此能力,所以古代文献中经常把蛇龙与洪水相联系。东汉王充在《论衡·吉验》中记载:“洪水滔天,蛇龙为害。尧使禹治水,驱蛇龙,水治东流,蛇龙潜处。”共工与相柳是蛇身是水神,大禹想要治水成功,就必然要除掉这两者。

需要说明的是,古人愚昧,不知道洪水怎么出现的,可能会将洪水归咎于某种生物作乱。上古时期,古人或许认为洪水始于蛇神,一旦成功治水,就认为驱杀了蛇神。即便到了封建王朝后期,人们还没有认识到雨之形成过程,而经常祈龙王下雨,或龙王不要再下雨。

回头再看大禹的禹字,本义为某种虫类生物,但其中一个含义就是代表蛇。禹与共工、相柳虽是敌人,但在名字的本义上却有相通之处,显然不太可能是偶然。

笔者认为,大禹时期的思维逻辑可能是征服了恶敌,就以恶敌名称或相关的图形命名,以表示征服恶敌之功,或表示继续镇压敌人。记得在商朝始祖介绍中,简狄吃了玄鸟之蛋,而后孕育而生商契;之后商人另一位祖先王亥,留下“双手操鸟、方食其头”的怪异举动,恢复了商人玄鸟图腾地位。简狄孕契的方式,王亥的怪异举动,其实是商人的思维逻辑,即从图腾中获取力量。因此,大禹之名的由来或许也与之有异曲同工之妙。

二,禹是部落图腾

史书上的上古名人,未必是某一个具体人物,而可能是一个部落之名,以上古信息传播而言,记住一个部落名称相比一个人更容易、更重要。最典型的是黄帝、炎帝,可能不是某个人,而是部落酋长固定的名称,黄帝发明创造了很多东西,可能性实在不高,如果是整个部落的发明创造就比较合理了。《史记》中记载,炎帝世衰之后,黄帝崛起取而代之,因此神农炎帝或是某个具体君王,但炎帝却是部落酋长固定的名称。

回到大禹的问题上,禹可能是部落图腾,其部落酋长即为禹。如果禹是部落图腾的话,就存在两种可能:一是鲧与禹是两个部落,两者之间没有什么关系,只是史书强行将他们捏合在一起,甚至鲧是否存在都很难说,毕竟鲧是突然出现在战国时期,二是禹之图腾来历,可能是大禹治水成功之后,以所征服对象形象改进而来,之前部落图腾为鲧,无论鲧、还是禹,从图腾上看都善水,因而帝尧、帝舜才让这一部落去治水。

作为夏王朝的开创者,公天下的终结者,一个承上启下的历史人物,大禹身上充满了谜团,带有诸多神话传说,这是远古时代的必然,今天已经不可能百分百的解开大禹真相了。但对于中华民族而言,大禹究竟如何已经不再重要了,经过二千多年的塑造,他已经成为中华民族的一个不朽的精神象征。

大禹之禹是何意思,周朝金文揭开谜团,难怪大禹会叫大禹

1923年,在《与钱玄同先生论古史书》一文中,疑古派代表顾吉刚认为大禹是一条虫:

“至于禹从何来?……我以为都是从九鼎上来的。我以为禹或是九鼎上铸的一种动物,当时铸鼎象物,奇怪的形状一定很多,禹是鼎上动物的最有力者。以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。”

当时,中国内有军阀割据,外有列强虎视眈眈,“禹为虫”的观点无疑是对中华民族自信心的重大打击,因而引起谴责之声竟一浪高过一浪,既说他亵渎中华民族起源,也“非圣无法”,以至他编写的《中学用——本国史教科书》被禁用。1935年,鲁迅在小说《理水》中,塑造了一位坚韧不拔、埋头苦干、公而忘私的民族脊梁大禹形象,同时还塑造了一批躲在文化山上的空谈文人,其代表就是嘴边总挂着“禹是一条虫”观点的“鸟头先生”,鲁迅显然是在映射现实的局势,也是讽刺顾吉刚。

平心而论,顾吉刚(见下图)的诸多观点固然让人读之不快,但他是一位严谨的学者,只是从学术角度推测“大禹是一条虫”,而且后来又修正了观点,逐渐放弃了“禹为动物,出于九鼎”的观点,提出“禹是南方民族神话中的人物”的假说。但可惜的是,世人并不关注顾吉刚的推理过程,以及后来的修正观点,而是将“大禹是一条虫”与顾吉刚捆绑了起来,直至今天。

随着地下文物的不断挺身而出,已经进一步推翻“大禹是条虫”的观点,但又出现一个新问题,既然大禹是历史人物,那么为何取名为大禹?

01迄今为止,在甲骨文中还没有找到“禹”字,最早的禹字始见于西周金文。

金文中的禹字(图1或图A),头、足、尾分明,象形的意味非常浓厚,让人一见了然,就是某种爬虫之形。随着时代的发展,禹字逐渐线条化,至汉朝时象形意味几乎完全消失,从字形上几乎看不出爬虫之形。

许慎的《说文解字》中解释,“禹,虫也,从厹,象形。”所谓厹(róu),《说文》中解释为“兽足蹂地也。”甲骨文中,虫是蛇形,即虺(huǐ),是一种毒蛇,后为“虫”的简体。

可见,单纯从文字上看,禹就是一条虫。

由于大禹之父鲧,本义为鱼,加上先秦文献中对大禹的认知是先为神、后为人的过程,因此顾吉刚推断出大禹本是一条虫,先秦古人逐渐将它人格化,进而大禹慢慢就成了一个历史名人。

《商颂.长发》记载“洪水芒芒,禹敷下土方”,意思是遥想那洪荒时代洪水茫茫,大禹治水施政于天下四方,这里的大禹是神仙一般的存在,究竟是不是人不好说。直至鲁僖公时,大禹才拥有普通人格,《鲁颂·閟宫》中赞扬大禹辨五谷,懂得根据节令播种各种农作物。史书中的大禹,逐渐从神向人转化。

真理越辩越明,顾吉刚起初有此推断不足为奇,随着诸多学者参与讨论大禹话题,以及地下文物的不断挺身而出,基本可以确定大禹是一个历史人物。

0220世纪20年代,根据当时已经出土的文献秦公簋和叔夷钟铭文,王国维指出“春秋之世,东西二大国无不信禹为古之帝王,且先汤而有天下也。”

2002年,文物专家偶然在海外发现西周青铜器遂公盨(见上图),距今大约有2900多年,即西周初期铸造,是中国古代西周中期遂国的某一代国君“遂公”所铸的青铜礼器。遂公盨上铸有铭文98字,记载了大禹治水,让万民能够重新定居于平原之德政,由于有功于民众,大禹得以成为民众之王、民众之“父母”。

遂公盨部分铭文:天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配乡(享)民,成父母。

遂公盨的发现,将大禹治水的文献记载提早了六七百年,是目前所知年代最早也最为详实的关于大禹的可靠文字记录,表明早在2900年前人们就广泛传颂大禹的功绩。夏为夏、商、周“三代”之首的观念,早在西周时期就已经深入人心。

艺术源于生活,神话源于生活,无论多么夸张的记载,往往都有真实的历史原型,更何况2900多年前周朝灭商之后统治地位已经逐渐稳固,也没有必要完全虚构一位历史人物。因此,通过各种文献记载可以基本确定,大禹是一位上古时期的历史人物或一群历史人物的代表,而不是一条虫。

然而,纵观中国上古名人,燧人、伏羲、黄帝、帝尧、帝舜、帝喾、伯益等,鲜有以动物为名的,而禹字本义即为虫类生物,那么治水的这位英雄为何会取名为大禹?

03从夏初到周初,中间相隔1000余年,因此后人对大禹必然存在诸多的想象、虚构与神话,但仅仅因为一些想象与神话的记载,就否定大禹的存在无疑不够严谨。治水的这位英雄是不是叫大禹,如今很难百分百确定,但如果他就叫大禹,那么人们顶礼膜拜的这位治水英雄,为何以某种虫子的名称为自己的名字?

一,以所征服的对象名称为名

中医中有“以形补形”的理论,而文献中也有古人以所征服的对手名称为名的例子。相传,方相在古代神话中为逐疫驱鬼之神,而方相之名所驱逐的大病疫鬼伯强;赤黄父擅长吞食鬼邪,黄父鬼是传说中的鬼名,赤黄父之名就来源于黄父鬼。因此,大禹之名可能也来源于他所征服的对象。

古史中的大禹功绩,一是治水,二是逐杀水神共工与其手下相柳。按照先后顺序是,共工与相柳引发洪水,《淮南子》中记载“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑”,《史记》记载的是帝尧时期爆发洪水,然后才有大禹之父鲧治水,鲧治水不成被杀,大禹子承父业继续治水。

根据《山海经》记载,共工是“共工人面蛇身朱发”,相柳是九首人面蛇身,食人无数,共工与相柳联手作恶,所到之处尽成泽国,变成禽兽不能栖息、人民不能居住的一片汪洋。所谓大禹治水,首先就是要除掉共工与相柳,解决掉爆发洪水的源头问题。

众所周知,蛇龙互化,龙能行云布雨,蛇也有此能力,所以古代文献中经常把蛇龙与洪水相联系。东汉王充在《论衡·吉验》中记载:“洪水滔天,蛇龙为害。尧使禹治水,驱蛇龙,水治东流,蛇龙潜处。”共工与相柳是蛇身是水神,大禹想要治水成功,就必然要除掉这两者。

需要说明的是,古人愚昧,不知道洪水怎么出现的,可能会将洪水归咎于某种生物作乱。上古时期,古人或许认为洪水始于蛇神,一旦成功治水,就认为驱杀了蛇神。即便到了封建王朝后期,人们还没有认识到雨之形成过程,而经常祈龙王下雨,或龙王不要再下雨。

回头再看大禹的禹字,本义为某种虫类生物,但其中一个含义就是代表蛇。禹与共工、相柳虽是敌人,但在名字的本义上却有相通之处,显然不太可能是偶然。

笔者认为,大禹时期的思维逻辑可能是征服了恶敌,就以恶敌名称或相关的图形命名,以表示征服恶敌之功,或表示继续镇压敌人。记得在商朝始祖介绍中,简狄吃了玄鸟之蛋,而后孕育而生商契;之后商人另一位祖先王亥,留下“双手操鸟、方食其头”的怪异举动,恢复了商人玄鸟图腾地位。简狄孕契的方式,王亥的怪异举动,其实是商人的思维逻辑,即从图腾中获取力量。因此,大禹之名的由来或许也与之有异曲同工之妙。

二,禹是部落图腾

史书上的上古名人,未必是某一个具体人物,而可能是一个部落之名,以上古信息传播而言,记住一个部落名称相比一个人更容易、更重要。最典型的是黄帝、炎帝,可能不是某个人,而是部落酋长固定的名称,黄帝发明创造了很多东西,可能性实在不高,如果是整个部落的发明创造就比较合理了。《史记》中记载,炎帝世衰之后,黄帝崛起取而代之,因此神农炎帝或是某个具体君王,但炎帝却是部落酋长固定的名称。

回到大禹的问题上,禹可能是部落图腾,其部落酋长即为禹。如果禹是部落图腾的话,就存在两种可能:一是鲧与禹是两个部落,两者之间没有什么关系,只是史书强行将他们捏合在一起,甚至鲧是否存在都很难说,毕竟鲧是突然出现在战国时期,二是禹之图腾来历,可能是大禹治水成功之后,以所征服对象形象改进而来,之前部落图腾为鲧,无论鲧、还是禹,从图腾上看都善水,因而帝尧、帝舜才让这一部落去治水。

作为夏王朝的开创者,公天下的终结者,一个承上启下的历史人物,大禹身上充满了谜团,带有诸多神话传说,这是远古时代的必然,今天已经不可能百分百的解开大禹真相了。但对于中华民族而言,大禹究竟如何已经不再重要了,经过二千多年的塑造,他已经成为中华民族的一个不朽的精神象征。

鲁西南方言杂谈-觅

2021年5月拍摄

“觅人干活”、“觅个房的住”、“觅个车子”是鲁西南某些县市方言口语里说到的常用句。句中的“觅”字,《汉语字典》给出的详细解释有三个“找,寻求。偷窥。雇”,方言句中用到的是“雇”的意思。注意的是“觅”的拼音为mì,方言口语读音为mī。

2021年5月拍摄

上世纪八十年代初期,笔者在鲁西南农村上学、考高中时,得到县城的一中参加考试。老师就给我们说“这会咱到县里去,得觅个三轮车的去,住的地方我也托关系觅好啦,咱住在粮所的一间仓库里,离考场不远,放心吧。回去给家里说,觅车的每人来回五块钱、觅得房子两块钱,再来的时候,每人交给我七块钱就中啦。铺的、盖的以及吃的自己看着办吧,天又不冷,带床单子就行,反正就住两天”。这是我考高中时“觅”的东西。到高考的时候,一中学生不能在本校考场考,要分到其他学校的考场去考,为此,学校统一觅得“解放”汽车来回去接送,住的地方是觅的镇上的唯一旅馆。这是我两次亲身经历的“觅”的东西。

2021年5月拍摄

现在,“觅”字很难说出口了,因为有租车的、打的的、住宾馆、住酒店、雇人、雇小工、请家政服务、请老师辅导、到培训班学习等等“觅”字的替代字词。再说“觅”是有点“土”了,也可能年轻的鲁西南人也不知道“觅”是“啥东东”了。最后再加一句,“觅”的其他应用与方言关系不大,就不叙述了。

鲁西南方言杂谈-觅

2021年5月拍摄

“觅人干活”、“觅个房的住”、“觅个车子”是鲁西南某些县市方言口语里说到的常用句。句中的“觅”字,《汉语字典》给出的详细解释有三个“找,寻求。偷窥。雇”,方言句中用到的是“雇”的意思。注意的是“觅”的拼音为mì,方言口语读音为mī。

2021年5月拍摄

上世纪八十年代初期,笔者在鲁西南农村上学、考高中时,得到县城的一中参加考试。老师就给我们说“这会咱到县里去,得觅个三轮车的去,住的地方我也托关系觅好啦,咱住在粮所的一间仓库里,离考场不远,放心吧。回去给家里说,觅车的每人来回五块钱、觅得房子两块钱,再来的时候,每人交给我七块钱就中啦。铺的、盖的以及吃的自己看着办吧,天又不冷,带床单子就行,反正就住两天”。这是我考高中时“觅”的东西。到高考的时候,一中学生不能在本校考场考,要分到其他学校的考场去考,为此,学校统一觅得“解放”汽车来回去接送,住的地方是觅的镇上的唯一旅馆。这是我两次亲身经历的“觅”的东西。

2021年5月拍摄

现在,“觅”字很难说出口了,因为有租车的、打的的、住宾馆、住酒店、雇人、雇小工、请家政服务、请老师辅导、到培训班学习等等“觅”字的替代字词。再说“觅”是有点“土”了,也可能年轻的鲁西南人也不知道“觅”是“啥东东”了。最后再加一句,“觅”的其他应用与方言关系不大,就不叙述了。

严以修身,严以律己

【光明论坛·温故】

作者:陈朋(江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心江苏省社科院基地研究员)

修身律己是我们党的优良传统和鲜明政治品格。习近平总书记在2021年秋季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上向广大党员干部提出了“严以修身,才能严以律己”的要求,再次彰显出修身律己在共产党人品格修养中的重要性。

修身律己自古就是有识之士的人生信条。“修身”一词最早见于《墨子·非儒》:“远施周偏,近以修身。”“修”的本义为“装饰、修饰”,后来引申为内在的修养。先秦儒家极为看重“修身”。比如,孔子多次提到“修德”“修己”,孟子提出“修身以俟之,所以立命也”,荀子提倡“以修身自强,则名配尧禹”。贯穿于这些思想家论述之中的是,他们普遍倡导通过修身养性来砥砺品格修养和道德情操。“律己”出自《谢曾察院启》:“严于律己,出而见之事功;心乎爱民,动必关夫治道。”其大意是要严格约束自己,这样才会取得事业成功。心中有百姓,则是成功治理一个国家的基本道理。由于修身与律己具有内在统一性,所以,人们大多将其合在一起通用。

透过这些传统经典可以看出,修身律己一直浸润在中华民族血脉中,并成为历久弥坚的传统美德。随着实践的不断发展,优秀传统文化中关于修身律己的这些重要元素,对我们党也产生了深刻影响。在革命、建设和改革实践中,无数共产党人充分体会到,一个人只有严以修身律己、不断强化自我约束,才能顶得住诱惑。否则,就可能落入“人见利而不见害,鱼见食而不见钩”的陷阱,被“糖衣炮弹”所击倒。正所谓“一个人能否廉洁自律,最大的诱惑是自己,最难战胜的敌人也是自己”。严以修身律己不仅能让自己“腰杆挺得直”,而且能始终坚守共产党人的政治底色。因此,百年来无数共产党人始终将修身律己作为一门“必修课”和必备的政治品格。

修身律己绝非一日之功,其重要基础在于反省自查。我们党正是因为坚持“吾日三省吾身”“行有不得,反求诸己”“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”“见善如不及,见不善如探汤”等反省自查的态度来修身养性,严以律己,进而不断取得革命、建设和改革事业的成功。进入新时代,我们党继续注重从历史经验中汲取修身律己的经验智慧。习近平总书记多次强调:“年轻干部要有‘检身若不及’的自觉,经常对照党的理论、对照党章党规党纪、对照初心使命、对照党中央部署要求,主动查找、勇于改正自身的缺点和不足。”当前,我们正身处世界百年未有之大变局,干着前无古人的伟大事业,同时又要应对“两个大局”下各种错综复杂的局面。在这种情况下,每个党员干部都应以“检身若不及”的态度来修身律己,持之以恒地提高思想觉悟、精神境界,推动党和国家各项事业不断向前发展。

修身律己还要善于运用批评与自我批评的方法。批评和自我批评是我们党的优良传统和制胜法宝。正所谓“批评和自我批评是一个整体,缺一不可,但作为领导者,对自己的批评是主要的”。习近平总书记强调:“全党同志必须始终保持崇高的革命理想和旺盛的革命斗志,用好批评和自我批评这个锐利武器。”党员干部要做到修身律己,就应该通过批评和自我批评这种自我革命的方式和胸怀坦荡的态度全面检视自己,改正缺点、纠正不足、提高修养,进而真正保持共产党员的先进性和纯洁性。

“君子为政之道,以修身为本。”在中华民族的历史上,修身律己是优良传统;在我们党的百年征程中,修身律己一直是共产党人的鲜明品格和为人准则。在这个前所未有的变革时代,唯有以修身律己这个共产党人始终坚守的“不变”才能有效应对日新月异的“万变”。

《光明日报》( 2021年09月06日02版)

来源: 光明网-《光明日报》