潘敦︱石铫

一

水村先生尤荫今早醒来有点恍惚,昨晚睡得不好,做了一夜的梦,梦里还是那把石头水壶。自从上个月水壶莫名失踪后这样的梦已经发了好几回,有时梦见自己坐在松下沦茗待客,坐等水沸,水在壶中,壶在炉上,等来等去没有动静,宾主都很尴尬;还有一回梦见那壶摆在临窗案头,壶中插花,是梅花,今年早春园子里梅花开时他倒是让僮仆折了一枝插在壶里,玉人风骨,清雅标致,尤水村照样写生,画了几张寄给朋友当做年礼,最得意的那张寄去南京小仓山送给随园主人袁枚,过了正月十五简斋先生回信答谢,说很喜欢,古壶新花堪称绝配云云。

不过昨夜的梦有些不一样,水壶不在炉上,也不在案头,却是一个道士提着,那道士玄帽黄袍,长髯飘飘,颇有几分仙气,挺着圆鼓鼓的肚子,看上去和那石头水壶一样圆。道士见了尤水村便笑,指着手里的水壶说:“总算是来了,来、来、来,快将这俗物领去,好教它早日脱了皮囊。”尤水村听得一头雾水,那道士已飘然到了跟前,“此物原是七百年前周穜送我的石铫,当年我在黄州吃完红焖猪肉就靠它煎水点茶解腻,跟了我二十几年,去过常州、杭州、扬州、惠州、就连到儋州都没丢下它。元符三年朝廷大赦,圣上招我回京,北归途中我自觉元婴出窍,便在常州羽化登仙了。天庭陛见,玉帝册为散仙,命我回峨眉山继续修炼,这石铫自也有些慧根,通了灵性,竟随我同归峨眉,七百年来伴我朝夕,我本念它早已脱胎换骨,不想此物近日却自言尚有一段尘缘未了,还须俗世里再走一遭,更说不日自有人东来接引,想必便是你了,也罢,快快携它去,偿了夙债便来。”道士向前略一松手,那石铫竟晃悠悠落在尤水村的手里,尤水村还要再问,那道士一拂袖,人已在十步之外,“此壶煎水可用江心水,亦可用泉水,煎时可投白石数枚,出水清冽更胜。”声犹在耳,身形却如惊雁,玄首黄羽,渺然于山腰皑皑白雪之间。

石铫?周穜?黄州?红焖猪肉?元符三年?北宋!苏子瞻?!苏东坡?!尤水村心底一震,犹如独行深山忽闻钟磬,东坡先生的《次韵周穜惠石铫诗》他背得很熟,“铜腥铁涩不宜泉,爱此苍然深且宽。蟹眼翻波汤已作,龙头拒火柄犹寒……”尤水村又惊又喜,双手捧着那石壶颤颤巍巍,细细端详,“没错,古铜为柄,色如蒸栗,腹圆而宽,天然不琢,诚仙物也……”

正看得出神,尤水村忽觉得脚下微震,耳际似有轰鸣滚滚,抬头一望,只见自山顶而下,雪尘激扬,遮天蔽日,茫茫无际,其间似有万马奔突,折木滚石,所向披靡,雪崩!惊慌中一失手,那石铫落在地上,顺势向山下滚去,尤水村连忙向前追赶,岂料那石铫越滚越快,转眼已在丈外,情急中尤水村纵身一跃,想扑住那水壶,未及落地,只觉得背后一阵寒气逼近,“不好!”尤水村大呼一声扑倒在地……痛!真痛!额头像是撞到了硬物,尤水村一边揉着额头,一边睁眼去看,咦?人倒是在地上,却不是在山间,转头,床榻在侧……原来是梦。

尤水村用手撑起身子,席地而坐,将头枕在床沿上,略略回神:“哎……此壶果真是坡仙遗物,难怪留它不住。”

那石铫原是前年中元节后尤水村在真州市上骨董铺里遇见的,店东也说不清来历,只道是走街串巷搜罗来的旧物,索值无几,尤水村爱其古朴,便带回家中,铜柄上银丝镶嵌的两个篆字也是清洗石壶时才发现的,“元祐”,那是北宋哲宗初年,昨夜梦中念及《次韵周穜惠石铫诗》时的景象其实便是当日情形,虽无铁证,尤水村却深信此壶便是东坡先生自周穜处得来的石铫了。

独乐乐不如众乐乐,南京的袁简斋、扬州的罗两峰、桃源的薛竹君、杭州的黄小松,该投书的都投了,随信还附上亲手绘制的石铫图,说是“欣然写图,画贻朋好”,图上题得最多的就是苏东坡那首诗,众人收到赠画也都复函道贺,书信往还,消息很快传开,就连京城里的翁覃溪大人得知此事也来信求画。

说来也奇怪,自从他得了这石铫以后,不但求石铫图者甚众,连带其它的画也好卖起来,一时纸贵。去年开春在城南新置了十几亩水田收租,入夏入秋收成都不错,趁着冬闲又请人收拾园子,翻盖草堂,改名“石铫山房”,气象一新。好事接二连三,麻烦倒也不少,最烦的是总有人慕名拜访,但求一睹石铫真容,更有人开出巨价,望能割爱,尤水村都回绝了。

直到上个月,某日一位游方的僧人来叩门,黄衫乌笠,竹杖芒鞋,见了尤水村双手合十,口颂佛号,说是来接那石铫回天府的,尤水村自是不信,便要轰那僧人出去,僧人微微一笑,说了句“也罢也罢,随缘随缘”,推门走了。尤水村当下便觉不祥,忙回草堂寻那石铫,却遍寻不着!竹炉边原本放那石铫的木台上留下一件乌木拜匣,里面有些银两,还有一封信,信不长,是一首七律,用了《次韵周穜惠石铫诗》的原韵,“小杓能㪺万斛泉,分江送海一泓宽。先生睡羡松风静,巧匠刳中水月寒。摹写青苍苔色古,雕谗冰雪墨痕干。何时不胫归天府,却笑人间脚未安。”信上字很漂亮。

这一个多月尤水村都没见客,信上那首诗他已背得烂熟,和苏东坡的原诗一样熟,最后两句更是时时在口中轻念:“归天府……脚未安……”唉,事已如此!他想好了,若是旁人问起石铫下落,便说有人买去进呈天府了,旁人或许以为是皇上得了消息,也想看看坡仙遗物,东西进了内府,也就不便多问。昨夜的梦虽说惊心,倒也解了他心头的悬疑,也许是个了断……

尤水村扶着床沿徐徐起身,走到画案边,案上砚池未洗,宿墨已涸。尤水村想起几个月前薛竹君南下路过真州时曾在草堂借宿,当夜在这画案边给自己看他新画的茗具,薛竹君本名薛怀,是扬州大画家边寿民的外甥,芦燕图画得与乃舅绝似,兴许替他代过笔,新画的砂壶锡罐倒很有些意思,只用枯墨淡墨,慢慢皴出,笔法新而画意古,前人未有。尤水村拿起案头水注点了两滴在砚池里,又用墨锭缓缓研了十几下,拖过案上一张残纸,笔尖濡墨,在纸上轻轻一试,待笔稍干,便图画起来。那是乾隆三十四年己丑初秋,天气还热,蝉鸣蛙噪,尤水村画完石铫又在留白处题诗,今日所题与往日大不一样:

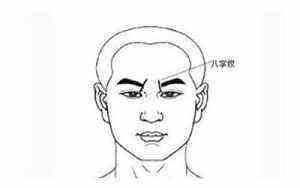

“我昨梦游峨眉之山巅,山腰积雪不知几何年,

忽遇乌帽道人黄道服,长髯飘飘腹便便,

手持一物向我笑,七百年前良有缘,

云是周穜昔相惠,今转赠子用以疗饥止渴焉。

初闻拜受捧而喜,古铜为柄落花鲜。

本体敦庞色蒸栗,膨亨豕腹宽而圆。

厥形仰缚三足蟾,不雕不凿如天然。

仙人肚皮凝且坚,饥餐白石渴饮泉。

不合时宜常屡空,欲将古雪时烹煎。

丈夫饥渴细事耳,梦寐岂可受人怜。

玩物丧志古有训,不问清浅非求仙。

仙人良意未可拂,我有一言类狂癫。

料必此物小中能见大,不令千秋万载之人喉生烟。

不然见在竹炉边,请公携归峨眉巅!”

写完长诗尤水村一身大汗,僮仆正端茶进来,尤水村接过去一饮而尽:“这一个多月闷坏了,快去收拾行装,再去运河码头上雇条船,我要出趟远门。”

二

六月北京的春拍热闹极了,名角对台,新人打擂,你未唱罢,我便登场。保利“翦淞阁”文房专场里的那件“尤荫绘东坡石铫图”是旧识,七、八年前台北好友黄健亮第一次带我上翦淞阁时就见过,楠木镜框镶边,挂在玄关,画上尤水村题了东坡那首《次韵周穜惠石铫诗》,诗后跋文里说:“东坡石铫旧藏予处,今贡入天府,迹往名存,此诚千年金石之异能也,欣然写图,画贻朋好。”道明旧缘,也说明去处。

当年和那帧石铫图一起挂在翦淞阁玄关的还有一件仿石铫提梁壶的全形拓本,原是民国二十一年港岛赤雅楼主张虹拓赠百壶居士李景康的,这回也一起送拍。那件拓本做得蹊跷,壶身两面铭文一前一后平行拓出,再以颖拓之法补出壶身全部,只是两面铭文所补的壶身竟朝着同一方向,一柄壶拓成了一双,有违规制,却也好看。

拓本中壶身铭文是《次韵周穜惠石铫诗》的前两句:“铜腥铁涩不宜泉,爱此苍然深且宽”,落款“水村”。张虹于是以为那是尤水村请人摹制的石铫,亲题的跋文里说:“昔尤水村家藏石铫壶,为周穜赠苏长公物也。进呈内府后,因广写图以赠知交。今岁从蔡子寒琼借得抚本传写一帧,尚未装池。适吾友王秋斋为予作介购得水村仿造石铫壶一事,洵有缘也。”民国二十六年张虹、李景康合著的《阳羡砂壶图考》出版,黄宾虹题耑,书中写到尤荫亦用此说,数十年来人云亦云。

“尤荫绘东坡石铫图”和仿石铫提梁壶的全形拓本

若是真有尤水村仿就的石铫,那该是乾隆年间的古物,书中听说,我从没见过。我见得最多的是晚清紫砂制壶高手的仿品,嘉道、同光都有,造型不一,光绪年间“玉成窑”名家王东石、何心舟的制作和尤水村“石铫图”中所绘最似,壶上多有铭文,有些铭文里也提到尤水村。那天我在翦淞阁见到张虹所藏石铫的拓本便明白张、李二人都误会了,壶身上虽有“水村”的刻款,壶底的拓本上却另有一个“石窗”的印款,“窗”字篆得像卧倒的“目”字,那是王东石的雅号,“东石”自然知道有“水村”,“水村”绝无可能知道“东石”,壶上铭文用了尤水村书迹,是托款,那是清代文人和已故前辈们常玩的游戏。

看完保利预展那天晚上我和健亮兄在电话上聊了很久,我说这些年来也算和石铫有缘,五年前香港一间大拍卖行上拍一件尤水村画的“石铫图”,壶身着色,画里画外翁覃溪六度题跋,说是已故紫砂大藏家罗桂祥先生旧藏,我看来看去总是存疑。转头在上环一间小拍行里竟又遇上另一件“石铫图”,一尺不到,枯笔淡墨,画上留白处尤水村题满长诗,说的是梦中遇见坡仙的故事;前年北京秋拍遇到的另一件石铫图算是捡漏,图录上人名画名都写错,没人留心!画上有乾隆癸未进士宝应人王嵩高题的诗堂,品相是残了一点,拿回上海请人修旧如旧,一样漂亮。

“石铫图”,留白处题满长诗

另一件“石铫图”

王东石仿制的紫砂石铫我也收了两件,第一件形制有趣,和我在香港收的那张小画上画的一摸一样;第二件铭文稀罕,“尤水村画东坡石铫图,其一藏计儋石处,仿其意以作茗器,愧不能似,东石”。计儋石是计芬,浙江秀水人,嘉道年间的大鉴赏家,藏砚尤其精到,王东石仿制石铫时计儋石已经谢世,或许是在计家后人处见到藏画的,“东坡石铫为尤水村所得是天意,更是良缘,不然后人只能揣测其形状如何,必成一段公案。”

形制有趣的紫砂石铫

铭文稀罕的紫砂石铫

电话里健亮兄说我的雅缘深厚,可喜可贺,我说幸好有这几件古物相对,不然翦淞阁那一画一拓我拼力也要争上一争,老天保佑,省了不少银子!“府上石铫已大有规模,虽内府亦恐不及也!”健亮兄边说边笑,我忽想到当年尤水村的石铫若是果真进呈内府,那最有可能便是遗存在两岸故宫了,健亮兄受聘台北故宫审件委员会三年多,或许听过此物下落。电话那头健亮兄听完问题沉吟良久:“没有,真的没有,受聘台北故宫前北京故宫专题研讨我也去过几次,从没听说过……”

戊戌立秋后台风之夜于沪寓

第一次插花的说说心情(关于插花的唯美语句)

1.闲时在家插插花,感受每一枝花的美好。浅浅喜,静静爱,生活有花,心中有爱。简单,随心,随性。

2.插上沉醉于春光和温情中的绽放之花,在繁华过后留存下最为温暖动人的记忆。

3.花儿轻柔地摇曳着,在空气中释放出淡淡馨香,仿佛整个世界都被融化了。

4.用双手拾起那束绚丽多彩的花朵,在它们舞动间仿佛能感知到自然万物源源不断流转生命力量。

5.明亮的黄碰到深邃的蓝,每只花束都张扬地向着外部绽放,就像夏夜里的花火,迸发无限的美丽。

6.记录下日常点滴生活中宁静、优雅与精致之处;将植株艺术赋予灵魂,并将其化作属于自己内心想象力创造出来的新天地。

7.如小溪水流带来涟漪之声,许多祝福的笔者常想借花之力,将那微笑嫣然与绚烂美好送给更多朋友。

8.插上一枝含苞待放的花蕾,在日光中静待时光的推移,直至染成色彩斑斓、精神奋发的才绽放。

9.花卉是自然风景和文化艺术的缩影。以插花为载体,表达纯真感性情怀;欤听沁人心脾之音、赏视秀丽而具注目看点之景。

10.当你用手捧着那串清香吐露着对生命热爱之情节,便会不由得被它们带进一个无边界空间里徜徉、思考——我们每个人都不同却在灵魂深处相似。

11.梦见了白雪皑皑渐次般游荡于金黄仲春时分土地上盛开出来又纷纷扬扬消失唯美而温馨这就是植物所传递给我们最美好和值得追寻的意义!

12.不要让所有事物变成匆忙或买卖与利润关联起来。拿起身旁插花的工具、自然材料,只需感受和体验那份恬静与美。

13.每一朵华丽而绚烂的鲜花,都是无数渺小却不可或缺的生命凝结;每一次精心设计搭配出来的装饰,也都蕴藏着诸多梦想和希冀。

14.插上含苞待放之花,在光影间聆听幸福感觉;让时间掠过这耳畔奇妙旋律,遨游于五彩斑斓之空中,飘摇着本来背后惊艳生动的故事情节。

15.披荆斩棘历经沧桑岁月后仍能在柔软细致处流淌而活泼永远宛如初春般娇柔甜美,并伴随这阳光明媚地方传承至今打开视野用插花捕捉人生点滴感动!

16.总有人说:对抗时间最好方法便是去爱。我们仿佛可以借由手持鲜花时抓住匆忙时光里那丝溢满情意向前走去之紧实力量!

17.纵使它们的微笑会随着时间渐行渐远,但每次又见面总能感受到一样的热忱与柔情。或许正是这份敦实质朴属性,在现代工业与世俗庸俗化之心折射出最为明亮之光。

18.在大自然中,有如此多缤纷绽放的花儿,貂蝉转写 www.liuliangtiantang.com将其用手艺整饬搭配在一起时所营造出来美好意境甚至超越于它们单独存在时带给人类震撼也是无以复加。

19.抓住那片茫茫芳草地上开竞秀斑斓色彩、摆动四季风吹雨打后恍若难得机会而精神富足令人赏心悦目的花卉——只因我们相信美,才换来眼前万物洪流波涛壮阔!

20.最美好的年华,花开时,遇见你,遇见爱,来一场蝶恋花,花恋蝶的一世经典,插花艺术。

生死和你在一起——九位开国将军归葬塔山记

塔山没有塔也没有山,是一片平地,稍微有点丘陵。73年前,在这片空旷的土地上,面对国民党军队的飞机、大炮、军舰和机械化部队,解放军战士靠顽强的意志堵住了敌人一次次进攻,塔山前的饮马河几乎成了一条血河。

塔山阻击战的故事广为流传,后面发生的故事同样令人动容。

“我的位置就在同志们身边,是死是活我们在一起!”1948年,时任东北野战军4纵12师师长江燮元在塔山阻击战打响前,在全师官兵面前标出自己的指挥位置。

“我死后,就把骨灰撒往塔山,与战士们做个伴吧。”40年后,曾任东北野战军4纵司令员的吴克华中将的骨灰埋在了当年塔山指挥所的一棵树下。

从1988年到2014年,包括吴克华、江燮元在内,九位参与塔山阻击战的共和国开国将军不约而同将骨灰埋葬在塔山——昔日的战场遗址上,和他们紧密相伴的是747位在塔山阻击战中牺牲的烈士。

73年过去,生死与共的誓言从未被岁月冲淡,它早已融进了塔山的泥土,滋养着塔山的青松翠柏。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为747位烈士合葬墓和英名碑,以及曾经指挥过塔山阻击战的八位将军墓的航拍照片。(图为塔山阻击战革命烈士陵园提供)

走进塔山烈士陵园,聆听将士心跳

“我不要伤亡情况!我只要塔山!”这是热播电视剧《大决战》中的一句经典台词,展现的正是震惊中外的塔山阻击战。

六天六夜,东北野战军第二兵团以5000余人的伤亡代价,共毙伤俘获国民党军9000余人。这场战役,被称为辽沈战役中最为惨烈的一场,后被美国西点军校收录为以少胜多的经典战例。

7月10日,记者走进位于辽宁省葫芦岛市连山区的塔山阻击战烈士陵园。

塔山阻击战纪念馆馆长李红升告诉记者,塔山其实只是一个有着百多户人家的塔山堡村的简称。它位于葫芦岛与锦州之间辽西走廊的咽喉要道之上,东临渤海,西接虹螺山,山海之间是一条宽约10公里的狭长地带。这里就是当年国民党军“东进兵团”驰援锦州的必经之地。

1948年10月10日至10月15日,东北野战军用六昼夜鏖战阻止了国民党“东进兵团”对锦增援,保障了东北野战军主力攻克锦州与辽西会战的胜利,一举扭转了东北战局。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为塔山阻击战军人骨灰安葬园,许多曾参加过塔山阻击战的战士在逝世后回到这里长眠。(记者杨钰晨 摄)

塔山阻击战烈士陵园由纪念馆、纪念碑、烈士墓园及塔山阻击战军人骨灰安葬园组成,是在塔山阻击战战场原址上逐步修建的,园区总占地面积0.74平方公里。

顺着坡路走向陵园中心,12.5米高的纪念碑赫然矗立在眼前。纪念碑是1963年建成的,全部由白色花岗岩砌成,塔身为正方石柱形,纪念碑上“塔山阻击战革命烈士永垂不朽”的题字简洁而庄重。碑下摆放的花圈,是当天前来祭奠的辽宁省军区代表敬献的。李红升说,纪念碑下几乎每天都有新的花圈,特别是近几年,社会各界前来祭奠的人非常多。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为塔山阻击战革命烈士纪念碑,高12.5米,碑上题词“塔山阻击战革命烈士永垂不朽”。(记者杨钰晨 摄)

绕到纪念碑后侧,顺路前行进入烈士墓园,首先映入眼帘的是747名烈士合葬墓前的大理石石碑,正面铭刻着塔山阻击战亲历者,时任中央军委副主席张万年上将的题词:“塔山英烈万世流芳——一九九八年清明”,后面刻满了747名烈士的名字。

在烈士墓碑前方,八位参与塔山阻击战的开国将军墓碑映入眼帘,他们分别是:东北野战军4纵司令员吴克华、政委莫文骅、副司令员胡奇才、副政委兼政治部主任欧阳文、参谋长李福泽、4纵队12师师长江燮元、塔山英雄团团长焦玉山、塔山英雄团政委江民风。记者看到,在将军墓前分别整齐摆放着八捧鲜花,这是胡奇才的小儿子胡东宁7月9日特意从外地赶来为父亲和叔叔伯伯们献上的。“老人家和夫人一起来的,很低调,让我帮忙把花篮做得漂亮些,说这是给爸爸和他的战友们的。”工作人员杜爽告诉记者。“亲爱的父亲永垂不朽”——在献给父亲的挽联上,简单的话语流露出子女对父亲的深情怀念。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为胡奇才、江燮元、莫文骅、欧阳文将军墓。(记者杨钰晨 摄)

今年80岁的孟凡贺在1992年到2002年担任纪念馆馆长,他告诉记者,当时烈士陵园“有园无陵”,烈士后人、游客来了陵园却无处祭奠,英烈们大都被当地百姓分别安葬在塔山附近的高桥、老官卜、沙河营等乡镇。1997年,葫芦岛市决定在纪念碑周边建一个陵园,把散落在各地的烈士合葬在一起。孟凡贺便开始了艰苦的“寻墓”之路。“正赶上夏天,我和同事骑着摩托,顶着大太阳,跑遍了散落在当年战场附近的多处战士墓,我们和当地村民仔细核实墓主信息,生怕落下一个烈士。”

1998年,当地民政部门开始着手把分散的烈士遗骨迁出合葬。“起墓时,村民们拿着锹、镐、毛刷,亲手为烈士们搬家,取出的遗骨都小心地用红布包好。”让孟凡贺最难忘的是很多烈士的遗骨都装在了当初老百姓家里的大木柜里,那个年代木柜是老百姓家里的重要资产。“当初甚至还有老人把自己的棺材拿给烈士用。”孟凡贺说起当时的场景,流出了泪水。

1998年3月24日,葫芦岛市举行烈士遗骨安放仪式。当年的《葫芦岛日报》对此进行了报道:“10时8分,高高的塔山阻击战纪念碑前,早已等候在那里的120名武警官兵庄严地在通道两侧列队……承载着烈士遗骨的灵车驶入陵园,前来瞻仰的群众纷纷驻足肃立,以他们朴素的礼节迎接着曾为这块土地流血牺牲的烈士们。”

烈士陵园的东侧是新建的塔山阻击战军人骨灰安葬园,李红升介绍说,越来越多的塔山阻击战将士要求死后葬在塔山。经上级部门批准,专门建设了塔山阻击战军人骨灰安葬园,以满足曾经在这里战斗过的将士们的心愿。目前已经安葬在这里的有曾经杀敌在前的普通战士;有曾在塔山阻击战并肩战斗的军中伉俪……如今,他们长眠于此,一旁便是他们曾经的老战友。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为747位烈士合葬墓和英名碑,以及曾经指挥过塔山阻击战的八位将军墓。八位将军是吴克华、莫文骅、胡奇才、欧阳文、李福泽、江燮元、焦玉山、江民风。墓碑正面为将军姓名、照片,背面为将军生平。(记者杨钰晨 摄)

塔山,他们是塔,他们是山

纪念塔的正南方建有塔山阻击战纪念馆。2013年开放的纪念馆是一座“碉堡”式建筑,坐落在当年“塔山英雄团”指挥部旧址——58高地。纪念馆展陈面积2000平方米,“迎接决战”“鏖战塔山”“策应决战”“人民支援”“彪炳千秋”五个部分诉说着这场非常战役,随着讲解员徐丹动情的讲解,记者的思绪也飞入了那个战火纷飞的时刻。

1948年10月13日,是塔山阻击战最为惨烈的一天。战斗英雄程远茂指挥的28团1营2连1排,在连续击退敌人约4个营兵力的8次冲锋后,只剩下7人。最后用石头、枪托、刺刀与敌搏斗,一直到支援部队赶到将敌击退。在展柜中记者看到一颗普通的小子弹,“这是程远茂留给自己的‘光荣弹’,最危险的时候,他把最后一颗子弹留给自己。”徐丹介绍说。

电话兵王振英手被炸伤无法将电话线接上,索性将两个线头用牙死死咬住,用自己的身体做导体,即使被电到麻木发抖,他仍旧坚持,保证了前沿阵地与指挥所的通信畅通。战士刘殿哲带伤参战,不幸被炮弹炸昏,他用最后的力气朝战友们高喊:“坚决守住阵地……给我报仇!”班长安天佑在敌群中抡起手中的爆破筒打倒几个敌人后,腹部肠子流出,倒在地上毅然拉响爆破筒与敌人同归于尽。

将士们用鲜血守住了塔山的阵地,用生命垒起了真正的塔山。在塔山阻击战中,广大指战员英勇无畏,共产党员带头杀敌,涌现出了一大批英雄团队,“塔山英雄团”“白台山英雄团”“守备英雄团”……

1949年3月25日,北京西苑机场,毛泽东主席检阅部队,车子从“塔山英雄团”旗帜下通过时,毛泽东特意在旗帜前敬礼,表达了对这支英雄部队的敬佩之意。2019年,庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式上,光荣的“塔山英雄团”旗帜又一次飘扬在天安门广场上,接受祖国和人民的检阅。

图为塔山阻击战革命烈士陵园航拍。(图片由塔山阻击战革命烈士陵园提供)

对于已经在纪念馆工作了整整20个年头的徐丹来说,这些故事虽然已经讲了无数遍,可每讲一次,仍会让她心潮澎湃。亲历塔山阻击战的军旅作家高玉宝到纪念馆参观时,徐丹看见这位钢铁汉子趴在烈士墓前痛哭。“我记得当时高玉宝说,‘很多战友明明前一天还在一起吃饭,可第二天就牺牲了’。”徐丹回忆道,“这些年真正接触了那些亲历者后,我真切地感受到他们对于战友的怀念和深情。”

在工作中了解到的战斗故事,体会到的塔山精神,也在塑造着徐丹自己。先骑车20分钟,再坐1小时公交车,家住葫芦岛市区的徐丹每天的通勤需要将近3小时。而作为经验丰富的金牌讲解员,她几乎没有节假日。这种高强度的工作,徐丹坚持了20年。游客在听完她的讲解后能有触动,是她觉得很值得的事。“刚才在你们来之前,有一个大概50岁的中年男子,听完之后专门过来感谢我,说了解了很多以前不知道的事,特别感动。”

“我们其实是守墓人。”在塔山,李红升和他的“战友”们共同守护着英烈,维护着珍贵的红色资源。

73年前,解放军将士撑起了塔和山;今天,守墓人们也守住了塔和山。

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为吴克华、李福泽、焦玉山、江民风将军墓。(记者杨钰晨 摄)

回塔山,和牺牲的战友在一起

回塔山!1987年2月,中顾委委员、原广州军区司令员、解放军炮兵司令员吴克华弥留之际留下遗言:“我永远忘不掉塔山阻击战牺牲的战友,忘不掉塔山用鲜血染红的每一寸土地,塔山阻击战是那样的辉煌、那样的残酷,我是幸存者,死后我一定要回塔山和牺牲的战友在一起。”

当年接到“只要塔山”的军令后,时任东北野战军4纵司令员的吴克华咬着牙保证,“我4纵一定钉死在塔山。寸步不失,死守阵地。敌人打到团部,团部就是第一线。敌人打到师部,师部就是第一线。敌人打到我纵队,我纵队部就是第一线!哪怕只要一个人、一口气,我4纵也要坚决完成党交给我们的任务!”吴克华忘不了那片血染的土地,忘不了埋在这片土地上战友。

1988年8月1日,吴克华逝世一年后,夫人张铭和子女一同将他的骨灰送回塔山。吴克华的二女儿吴彤生告诉记者:“父亲戎马一生,塔山阻击战是他经历的最残酷的战斗,也是最辉煌的战斗,许多战士都牺牲在那里,那是他魂牵梦萦的地方。”吴克华是第一个志愿将骨灰葬在塔山的将军,“父亲要求一切从简,那时的塔山烈士陵园还没有真正的‘陵’,就把骨灰埋在塔山纪念碑后面的一棵树下,没有墓,也没有碑。”

7月10日,记者来到塔山阻击战革命烈士陵园。图为塔山阻击战军人骨灰安葬园,许多曾参加过塔山阻击战的战士在逝世后回到这里长眠。(记者杨钰晨 摄)

回塔山!时任纵队副司令员的胡奇才与战士们同在前线,他永远忘不了那些甘洒热血、誓死坚守的战友们。新中国成立后,胡奇才数次回到塔山祭奠战友。站在陵园向远处望去,郁郁葱葱的树木覆盖着满是伤痕的昔日战场。胡奇才的儿子胡鲁克接受记者采访时说:“塔山是父亲生命的寄托,他常说‘我是塔山的幸存者,做梦都梦到这个地方,死后一定要回塔山,这样我的灵魂才安稳’。”

1997年去世的胡奇才,20岁出头就担任红四军十一师政委;新开岭战役中指挥歼敌8000多人;塔山阻击战中,他被上级点名到前线指挥作战……班排连营团旅师军,胡奇才一级一级、扎扎实实地用战功成长为令敌人胆战的高级将领。

记者在葫芦岛市政府1998年3月的一份文件中查阅到:“吴克华、胡奇才、江燮元、焦玉山四位将军逝世后,已先后将部分骨灰埋在塔山烈士陵园碑前的树下,骨灰盒在展馆内,李福泽将军的骨灰盒也预定送来塔山安葬。为实现将军家属的愿望,决定在新建的陵墓园内将五位将军统一安葬,并分别竖碑纪念。”

1998年11月2日,当年“塔山英雄团”前沿指挥所旧址,五位开国将军的葬礼在这里隆重举行。

2000年,曾任东北野战军4纵政委、解放军装甲兵政委的莫文骅将军逝世;3年后,曾任东北野战军4纵副政委兼政治部主任、解放军报第一任总编辑、第四机械工业部副部长的欧阳文将军逝世。两位老友于2003年7月1日一同归葬塔山。同样在2003年去世的曾任东北野战军4纵12师34团政委江民风在2005年的清明节,也归葬塔山与战友相伴。

除了纪念碑后安葬的八位将军外,在2014年,又有一位将军的骨灰安葬在塔山。他是曾任东北野战军4纵12师参谋长、原湖南省军区副司令员李宏茂。而同样参加了塔山阻击战,曾任东北野战军4纵军医的李宏茂夫人马敦香,也与丈夫一同长眠于塔山阻击战军人骨灰安葬园中。

1948年的塔山,见证了将士们抱着“人在阵地在”的决心,并肩用鲜活的生命换来新中国的曙光。

1988年到2014年的塔山,迎回了九位将军和数百名战士,他们共同凝望这片早已光芒万丈的土地。(记者 于力 杨钰晨)

来源:新华每日电讯