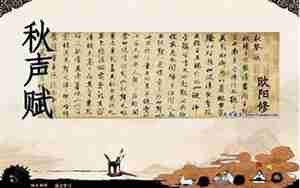

秋韵深沉:《秋声赋》中的秋之乐章与艺术手法解析

秋天,自古以来就是文人墨客们的灵感源泉,其中,欧阳修的《秋声赋》更是以细腻的笔触描绘了一幅生动的秋声画卷。这篇文章以秋声为载体,不仅展现了大自然的韵律,更通过独特的艺术手法,让读者深切体验到那份深情而富有哲理的秋意。这篇名篇,我们将以秋声为引,探寻其中的描写手法和艺术魅力,以期让中老年朋友们在品味秋色的同时,也能领略到古代文学的韵味。

文章开篇,欧阳修以一句“秋月春风等闲度,黄花满地金波翻”(原文),巧妙地引入了主题——秋声。他并未直接描绘秋风的呼啸或稻谷的摇曳,而是通过抽象的“秋月春风”,让读者在心中自行构建起秋意的意境。这是一种借景抒情的手法,旨在调动读者的感官和想象力,让秋声无形中渗透在字里行间。

接着,作者运用对比和拟人化的修辞,描绘秋声。他在文中写道:“秋来,寒蝉凄切,草木摇落,金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”通过“寒蝉凄切”和“草木摇落”的画面,对比出秋日的萧瑟与落寞,而“金风玉露一相逢”的表述则赋予了秋风生命的鲜活,让人感受到秋声的韵味和深情。

此外,《秋声赋》中还运用了丰富的比喻和象征。例如,“秋声如泣如诉,如诗如画,如醉如痴”,这些生动的比喻,如同一幅流动的画面,让人在聆听秋声的同时,感受到那份无尽的诗情画意。同时,这些比喻也隐含了作者对人生世事的感慨,使秋声具有了更深一层的内涵。

欧阳修在文中通过对话的形式,将秋声与人生哲理相结合。秋声与老者的对话,既是自然界的感慨,也是对人生历程的反思。“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”,这句诗化了的秋声,寓言了岁月的无情和人生的无常,使秋声从自然的乐章升华为了生活哲理。

《秋声赋》在描绘秋声的过程中,巧妙运用了借景抒情、对比、比喻、象征以及对话等手法,使得秋声不再仅仅是自然的声响,而是一种深入人心的诗意体验。这份文章,不仅适合中老年读者在闲暇时品读,更能在字里行间感受到那份秋日的宁静与深沉。

秋声赋的表现手法

文章《秋声赋》:艺术手法揭示的秋意韵味

在中国古典文学的瑰宝中,欧阳修的《秋声赋》以其独特的艺术手法,将秋声的情感与哲理表现得淋漓尽致。本文将深入剖析这篇作品中运用的几种表现手法,以便中老年读者能更好地理解与欣赏这篇古文的韵味。

1. 象征与拟人

欧阳修巧妙地运用象征手法,将秋声赋予具体的事物,如“秋月春风等闲度,黄花满地金波翻”,将秋声化为一种象征的生命变化,体现了自然的深情厚意。同时,通过拟人化的描绘,如“寒蝉凄切”和“金风玉露”,赋予秋声以人的感情,使得读者能更深入地感受到秋声的悲凉或喜悦。

2. 对比与细节描绘

《秋声赋》中,欧阳修通过对比手法,如“秋来,寒蝉凄切,草木摇落”与“金风玉露”,表现出秋天的丰富面貌,既有凄凉之感,又有清新之韵。他细致入微地描绘秋声的各种细节,如“如泣如诉”、“如诗如画”,使读者仿佛置身于秋的氛围之中。

3. 对话与寓言

文章中的对话形式,如老者与秋声的交谈,不仅增强了故事性,也寓含了人生的哲理。如“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”,通过秋声的感慨,让读者体会到岁月无情和世事无常。

4. 比喻与象征

欧阳修善于用生动的比喻来描绘秋声,如“秋声如醉如痴”,不仅描绘出声音的醉人,也传达出听者心中的感受。这种比喻技巧使得抽象的秋声变得具体而生动。

《秋声赋》通过上述多种表现手法,将秋声的美与哀、生机与衰落巧妙地融合在一起,使读者在品味文字的同时,也能体验到那份深深的人文情感。中老年读者通过解读这些手法,不仅能欣赏到古文的雅致,也能在平淡的生活中找到一丝秋天的诗意。

秋声赋采用什么形式写景

文章主题:《秋声赋》:诗画交融的写景艺术形式

欧阳修的《秋声赋》以其独特的写景形式,将秋意与情景交融,创造出一幅幅秋色画卷。本文将探讨这篇作品所采用的几种主要写景形式,以帮助中老年读者更好地理解和欣赏其艺术魅力。

1. 象征与意象

作者并未直接描绘秋风扫落叶的场景,而是运用象征手法,如“秋月春风等闲度,黄花满地金波翻”,以自然景象隐喻秋声,让读者在想象中感受秋的韵律。这些意象不仅直观地描绘了秋的景象,同时也表现出作者的深沉情感。

2. 拟人与动态描绘

《秋声赋》中,欧阳修将秋声赋予了生命的动感,如“寒蝉凄切”、“金风玉露一相逢”,通过拟人化的笔触,让秋声仿佛具有了情感,如诉如泣,如歌如吟。这种动态描绘让读者仿佛能听到秋声的旋律。

3. 细节刻画与感官调动

作品中,欧阳修对秋声的描绘细致入微,如“如泣如诉,如醉如痴”,他巧妙地调动读者的听觉、视觉和情感,使读者仿佛置身于秋的怀抱,感受那份宁静或是凄凉。

4. 对话与叙事嵌入

通过对话形式,文章巧妙地融入叙事,如老者与秋声的对话,既展示了秋声的陪伴,也穿插着人生的哲理。这种巧妙的叙事方式,让景色与情感交织,丰富了文章内涵。

5. 比喻与对比

比如,通过“秋来,寒蝉之凄切,与金风玉露之相逢”,形成鲜明的对比,展现了秋的多样性:既有凄凉,也有清凉,既有落寞,也有生机。

《秋声赋》通过这种诗画交融的写景方式,不仅描绘了秋的外观,更传达了秋的内涵,使读者在字里行间感受到秋的韵味与深度。中老年读者在阅读过程中,不仅可以欣赏到古文的美感,还能体会人生的况味。

秋声赋在表达方式上的特点

《秋声赋》:表达方式的独特魅力与艺术探索

欧阳修的《秋声赋》堪称我国古代散文的瑰宝,它在表达方式上独树一帜,将情感、哲学与自然景象完美融合。本文将深入探讨《秋声赋》在表达上的几个显著特点,以帮助中老年读者领略其中的艺术魅力。

1. 隐喻与象征

欧阳修巧妙运用隐喻与象征,如“秋月春风,黄花金波”,将抽象的秋声与具体的自然景色相结合,使读者在理解和感受上更加直观和富有诗意。

2. 借景抒情

文章通过细腻的景物描绘,如“寒蝉凄切,草木摇落”,将个人情绪巧妙地融入秋景之中,使得读者在阅读中不仅能欣赏景色,还能体验到作者的情感波动。

3. 多层次的叙述

《秋声赋》采用对话和叙述相结合的方式,使得秋声不仅仅是一个听觉体验,更是一种人生的寓言。如老者与秋声的对话,通过这种形式传达了人生的无常与深深的人生哲理。

4. 比喻与对比

欧阳修善用生动的比喻,如“如泣如诉,如醉如痴”,将抽象的秋声转化为具象的场景,同时通过对比手法,如“秋来与秋去”、“凄切与温婉”,强化了秋声的丰富意象。

5. 情感与哲理的交融

每一句描写中都蕴含着作者对人生、岁月的感慨,如“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”,这种情感与哲理的深度交织,使得《秋声赋》不仅是一篇描绘秋声的散文,更是一首富有哲理的诗篇。

《秋声赋》的表达方式,既具有诗歌的韵律和情感,又保留了散文的平实和自然,这种独特风格使得其不仅仅是对秋声的记录,更是对生活的深刻洞见。中老年读者在阅读中,能够感受到那份跨越时空的共鸣与哲思。

秋声赋运用了哪些描写声音的方法

文章:《秋声赋》:声音描写的艺术手法解析

在欧阳修的名篇《秋声赋》中,声音的描绘是其特色之一,作者运用了多种巧妙的艺术手法,将无形的秋声转化为可视可感的意象。以下是《秋声赋》中运用的几种描写声音的方法:

1. 象征和拟人

欧阳修并未直接描绘秋风的呼啸声,而是通过秋月春风、寒蝉凄切等自然景象来象征秋声,赋予它一种人文的温度,如“秋月春风等闲度,黄花满地金波翻”,使其听觉体验与视觉画面相融合。

2. 比喻和拟声词

作者巧妙地运用比喻,如“秋声如泣如诉,如醉如痴”,用生动的比喻将抽象的声音转化为具体的画面,比如通过“泣诉”、“醉痴”这样的拟声词来描绘秋声的音色和情感。

3. 对比和层次感

通过对比不同的场景和意象,如“寒蝉凄切”与“金风玉露”,描绘秋声的丰富层次,既有悲凉,又有清冷,细致地刻画了秋声的变化和深度。

4. 情感与环境的交融

《秋声赋》中的声音不仅仅是物理上的声音,更是情感的载体。比如,老者与秋声的对话,秋声与季节转换相伴随,使声音与人的感情、环境和时间紧密相连,形成情感共鸣。

5. 动静结合

通过动态与静态的相互映衬,如“秋来,寒蝉凄切,草木摇落”与“金风玉露”,动静结合的描写方式,让读者在想象中感受到秋声的动态与宁静。

《秋声赋》中的声音描写,不仅展示了声音的美,更传达了秋天的韵味和作者的人生感慨。这些艺术手法使得秋声成为了一种可以触摸和感受的艺术存在,让中老年读者在阅读中感受到了丰富的听觉体验和情感共鸣。

秋声赋运用了什么修辞手法

文章:秋声赋:修辞手法的巧妙运用与艺术呈现

欧阳修的《秋声赋》是一部集诗情画意与哲理思考于一体的散文佳作,其中,他巧妙地运用了多种修辞手法,使得文字之间,不仅流露出秋声的韵味,更增添了深厚的文化内涵。以下是一些修辞手法的梳理:

1. 比喻与象征

作者将秋声比作“寒蝉凄切”、“秋月春风”等意象,象征性地描绘了秋声的悲凉和生机,使读者在视觉和听觉上产生共鸣。

2. 拟人与人格化

通过赋予秋声以人的特征,如“金风玉露一相逢”,让读者感受到秋声的细腻情感,增强了作品的生动性。

3. 排比与对仗

文中多处运用排比和对仗,如“如泣如诉,如醉如痴”,既增强了语言的节奏感,又使秋声的描绘更为有力和深远。

4. 反问与寓言

如“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”,通过反问和寓言的形式,引人深思,表达了对岁月流逝的感慨和对生活的哲理理解。

5. 对比与对照

欧阳修通过对比不同季节的景色和情绪,如“秋来”与“秋去”,“悲”与“喜”的交织,展现了秋声的多面性。

6. 对话与叙事

通过人物对话,如老者与秋声的交流,既描绘了声音,也寓言了人生,使得读者在字里行间感受到情感的波动和哲理的深沉。

《秋声赋》中的修辞手法,如同一幅流动的诗画,让秋声不再单一,而是充满了丰富的意象和深沉的情感。这些手法的运用,使得作品既具有文学的美感,又具有深刻的人文关怀。无论是中老年读者还是文学爱好者,都能在阅读中领略到其独特的艺术魅力。