孔子智慧的镜子:洞察虚伪,品味真实——从孔子名言看人生的真伪之道

在古代中国,孔子以其深邃的智慧和独特的教育理念影响了无数人。他的话语中,有许多对人性的洞察,尤其对那些虚伪行为的讽刺,至今仍具有深刻的警示意义。让我们一起探寻一下,孔子是如何用他的智慧之剑,犀利地剖析虚伪的面纱,揭示真实的核心价值的。

孔子主张“人言无信,不知其可也”(《论语·卫灵公》),这是他对虚伪现象的直接批评。他提醒人们,如果一个人的话语中充满了虚假,那么他的可信度就会大打折扣,这样的行为是无法赢得尊重和信任的。在这个浮躁的社会中,这句名言犹如一面镜子,警醒我们诚实待人的重要性。

孔子提到“巧言令色,鲜矣仁”(《论语·学而》),这句话揭示了虚伪者常依赖于巧妙的言辞和虚假的外表来掩盖内心的空虚。他强调,真正的仁德并非靠外在的表现,而是源于内心的真诚。这种警示,对于那些试图通过虚伪手段获取利益的人来说,是一次深刻的道德洗礼。

再者,孔子的“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》),从反面揭示了虚伪的根源——缺乏对他人的尊重和理解。唯有当我们真心为他人着想,不做自己都不愿接受的事情,才能避免陷入虚伪的旋涡。这句名言,就像一把解剖刀,剖析了虚伪背后的自私和冷漠。

孔子的“君子坦荡荡,小人长戚戚”(《论语·卫灵公》),描绘了虚伪与真诚的鲜明对比。君子胸怀磊落,坦诚待人,而小人则因内心的恐惧和不安,时常掩饰自己,使人难以捉摸。这句话教导我们,做一个坦荡的君子,远离虚伪的阴影。

孔子的智慧就像一座灯塔,照亮了我们通向真实世界的道路。他的这些名言,虽然简洁却饱含深意,对中老年读者来说,无论是教育子女还是自我反省,都能从中汲取到生活的智慧。让我们牢记,真实是人生最宝贵的财富,虚伪只能带来短暂的表面荣耀,而真诚则能赢得长久的尊重和信任。

讽刺人的虚伪论语

在儒家经典《论语》中,孔子以其深刻的洞察力,为我们揭示了虚伪的面具下隐藏的虚无和假象。他的智慧字字珠玑,直接或间接地揭批了那些试图用虚伪包装自我,以达到目的的人。以下是一些典型的论语篇章,揭示了孔子对于虚伪的犀利讽刺:

1. "巧言令色,鲜矣仁"(《论语·学而》),孔子告诫人们,那些用花言巧语和伪善面目来掩饰内心的人,往往缺乏真切的仁德。他强调真正的仁义不在于表面的华丽,而是发自内心的真诚。

2. "人言无信,不知其可也"(《论语·卫灵公》),孔子直言不讳地指出,那些言语虚伪、缺乏诚信的人,难以赢得他人的信任。诚信在人际关系中至关重要,虚伪者往往因此而失去信誉。

3. "己所不欲,勿施于人"(《论语·卫灵公》),这个著名的黄金法则其实也是一种对虚伪的讽刺,因为这促使我们反省,如果我们都只做自己希望别人对待自己的事情,虚伪和自私就会减少。

4. "君子坦荡荡,小人长戚戚"(《论语·卫灵公》),这句话通过对比,揭示了君子的坦率和小人的阴暗。虚伪的小人常常隐藏内心,而君子则光明磊落,不需遮遮掩掩。

在这些话语中,孔子以简洁的表达,将虚伪的行为点破,提醒世人保持真诚,避免陷入虚伪的困境。对于中老年读者来说,这些智慧不仅能作为日常生活的教诲,也是他们洞察世事、明辨是非的宝贵指南。

关于讽刺人虚伪的段落

孔子在《论语》中,以一种深邃而直击人心的方式,揭示了那些试图用虚伪来粉饰自己的人的本质。他的智慧字句如同一把锐利的解剖刀,直指虚伪的软肋,呈现出人性的真实面貌。以下是一段引人深思的论述:

“巧言令色者,鲜有仁。”(《论语·学而》)孔子明白地告诉世人,那些善于使用华丽辞藻,伪装出自信和善良的人,往往缺乏真正的仁心。他的这种观察,警告我们警惕表面的友善可能隐藏的虚伪。

“人不以信,则人不信。”(《论语·卫灵公》)这句话直接指出了虚伪言语的后果,缺乏诚信的人难以得到他人的信任。这是对那些试图通过虚伪手段获取短期利益者的有力批判。

“己所不欲,勿施于人。”这句话则从反面揭示了虚伪者的自私心理,他们只愿享受自己的虚伪,却将同样虚假的表象强加于他人。孔子强调,真正的尊重和理解是以真诚对待他人。

“君子坦荡,小人长忧。”(《论语·卫灵公》)这句话描绘了君子和小人的鲜明对比,坦诚的君子举止光明磊落,而小人则为自己的虚伪行为而焦虑。孔子借此告诉人们,虚伪只会带来内心的不安和外界的质疑。

这些精辟的论断,如同明灯,照亮了我们对抗虚伪,追求真实的道路。对于中老年群体来说,这些智慧不仅能提升他们的洞察力,也是他们在人情世故中保持真实性格的准则。

讽刺人虚伪的名人名言

他们的话语犀利、深入骨髓,揭示了人性中虚伪的虚无和矫饰的空洞。以下是一些著名人物的名言,展示了他们对虚伪的辛辣调侃:

1. 奥斯卡·王尔德曾说:“虚伪可能是必要的,但真实更为有趣。”这句话直指那些刻意隐藏真实的人,暗示真实的生活和情感更有吸引力。

2. 亨利·福特说:“虚伪可能在短期内能蒙蔽他人,但不能长久,因为真实总是会露面。”这就像一面镜子,映射出虚伪无法掩盖的事实。

3. 摩西·门德尔松曾写道:“伪善是最危险的欺诈,因为它是针对别人,也是针对自己的。”这句话批判了那些自欺欺人的行为,最终会伤害到自己。

4. 马克·吐温用他的独特幽默讽刺道:“虚伪是通往成功最便捷的道路。”这句名言表面幽默,实际上是对虚伪社会的深入洞察。

5. 培根在《随笔》中写道:“虚伪,就像眼镜,只在光线不好时有用。”坦诚的言论提醒我们,虚伪只能在短暂的欺骗中发挥作用。

这些名言犹如金科玉律,提醒我们在追求真诚的同时,也要警惕那些试图用虚伪来包装自己的行为。无论年龄大小,理解和实践这些智慧,都能帮助我们在生活中保持真实,远离虚伪。

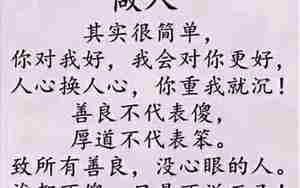

讽刺虚伪的人经典段子

讽刺虚伪的人的经典段子,往往以幽默的方式揭示人性的弱点,让人在笑声中领悟到深刻道理。以下是一些幽默诙谐的讽刺:

1. "在虚伪的海洋里,诚实就像船上的救生圈,不管真假,至少它是真实的。"这段话暗示了在充斥着虚伪的社会里,真实的东西反而显得弥足珍贵。

2. "虚伪的人就像变色龙,根据场合改变自己,却忘记世界上没有永远不变的颜色。"用变色龙比喻虚伪,说明了他们掩饰本性的无常性。

3. "有人问:你为什么总能看穿别人?我说:那是因为我把自己先变成他们想成为的样子,然后才看到他们的真面目。"这句话从反面讽刺了那些试图通过模仿他人来隐藏自己虚伪的人。

4. "虚伪就像一张画布,你一开始可能以为它是空白的,但实际上,你在上面画的每一笔,无论多微小,都会留下痕迹。"意在指出每个人都无法彻底隐藏自己的痕迹。

5. "虚伪的人可能会在你的相机前摆出最美的角度,但面对生活中真正的问题,他们却总是选择按下快门,逃避现实。"这句话强调了虚伪者在面对真实时的逃避态度。

这些段子以轻松诙谐的方式,揭示了虚伪的虚伪,提醒我们保持真诚,洞察人心。对于中老年群体来说,理解这些幽默背后的深意,可以帮助他们在面对虚伪时保持清醒的判断。

孔子说虚伪的人句子

孔子在《论语》中有许多关于虚伪的深入见解,他以古人的智慧,直击人性的软肋。以下是一些孔子关于虚伪的名言:

1. "巧言令色,鲜矣仁"(《论语·学而》),这话告诫人们,那些用花言巧语和伪善面目来装饰自己的人,往往缺乏真正的仁德,因为真诚才是仁心的基石。

2. "人言无信,不知其可也"(《论语·卫灵公》),孔子强调诚信的重要性,指出一个言语虚伪的人很难赢得他人的信任,这揭示了虚伪在人际关系中的恶劣影响。

3. "己所不欲,勿施于人"(《论语·卫灵公》),这不仅是黄金法则,也是对虚伪的反讽,倘若我们都只能接受对待自己的虚伪,那么人际关系将陷入恶性循环。

4. "君子坦荡荡,小人长戚戚"(《论语·卫灵公》),他将坦诚的君子与心存侥幸的小人进行对比,以此说明虚伪者常因内心的不安而忧虑。

5. "言必信,行必果"(《论语·子路》),孔子提倡言行一致,他敏锐地察觉到虚伪常常源于言行不一,真正的诚实应当表现在言和行的统一。

孔子的这些话语,不仅具有深刻的道德教诲,也富有讽刺意味,帮助我们理解和区分真诚与虚伪。对于中老年读者来说,这些智慧能够提升他们分辨是非的能力,引导他们在生活中追求真实与诚实。

讽刺虚伪的人的文章

剥开虚伪的外衣:孔子说,诚实才是最美的装饰

孔子的智慧犹如一面明镜,照见世间的虚伪,教诲我们在复杂的人际交往中保持真诚。他的话语简洁而有力,直击虚伪的核心,让我们明白,只有真实,才能在人际的海洋中游刃有余。以下,让我们一同剖析孔子如何以犀利的洞察力,讽刺那些试图用虚伪包裹自己的人。

"巧言令色,鲜矣仁"(《论语·学而》)是孔子对那些善于伪装的言论的批判。在欲望和利益的驱使下,他们用美丽的辞藻掩盖虚无的内心。

"人言无信,不知其可也"(《论语·卫灵公》),直白地揭示了虚伪言语的无根和无力。一个人如果言行不一,失去了诚信,人们很难信任他。这句警言提醒我们,诚实不仅是信任的基础,更是人格的支柱。

"己所不欲,勿施于人"(《论语·卫灵公》),看似简单的反躬自问,实则为虚伪者设下了一道道德的防线。让我们明白,虚假的行为只会引来更多的虚假,唯有真心待人,才能赢得真正的友谊。

孔子的"君子坦荡荡,小人长戚戚"(《论语·卫灵公》)则刻画出两种人格的鲜明对比。君子光明磊落,无须掩饰,而小人则因藏匿内心而时常忧虑。虚伪的阴影下,诚实和坦荡才是人们追求的品质。

在孔子的教导中,我们看到虚伪的矫饰是多么的短暂,而真实和诚实才是人生的基石。对于中老年读者来说,这些智慧的教诲不仅是生活中的警钟,也是一份心灵的指南,帮助他们看清虚伪的假象,坚守真诚的道德底线。