本文目录一览:

薛之谦鸟巢演唱会:《念》引爆泪点,谦友齐声助力!

#娱评大赏#

《念》:老薛的感恩之歌,谦友们的泪点

作为华语乐坛的实力唱作人,薛之谦一直以来以其深情、感性的音乐风格赢得了无数歌迷的喜爱。他的音乐历程充满了起起伏伏,磨难与成长并存。鸟巢演唱会的三天,他演唱了《念》这首触动人心的歌曲,让谦友们纷纷落泪。

歌曲《念》是薛之谦对一路陪伴他、支持他的歌迷和亲朋好友的感谢之歌。歌词中写道:“感谢你给我的光荣,我要对你深深地鞠躬,因为付出的努力有人能懂”。这些歌词表达了薛之谦对歌迷的感激之情,也是他一路走来的辛勤付出得到的回报。

在演唱会上,薛之谦与谦友们共同度过了难忘的三天。他不仅演唱了多首经典歌曲,还带来了感人的演讲。在演讲中,他提到了自己经历的种种困难和挑战,以及歌迷们一路陪伴他、支持他的点点滴滴。他的演讲让在场的谦友们无不感动落泪。

对于薛之谦来说,歌迷们的支持是他最大的动力。他在演唱会上多次表达了对歌迷的感激之情,并表示会一直努力创作更好的音乐回馈给大家。

除了演唱会上的感人场面,薛之谦还通过社交媒体向广大网友分享了自己在创作《念》时的感悟。他表示,这首歌是写给每一个曾经陪伴他、支持他的人的,也是写给那些在他最困难的时候给予他力量的人的。

对于《念》这首歌曲,许多网友和歌迷纷纷表示被深深地触动。有网友表示,每次听到这首歌都会想起自己曾经的努力和收获,也有网友表示,这首歌让他更加珍惜身边的人和事。

在这场鸟巢演唱会中,《念》这首歌曲成为了全场的高潮,也是谦友们心中永恒的经典。它不仅展现了薛之谦的音乐才华和深情演绎,更是一首感恩之歌,传递着薛之谦对歌迷和身边每一个人的感激之情。

通过这次演唱会,薛之谦不仅向世界展示了他的音乐实力和表演天赋,也让更多的人感受到了他对音乐的热爱和对歌迷的感激之情。这场演唱会不仅是薛之谦的个人荣誉,更是他一路走来的辛勤付出得到的最好回报。

总的来说,《念》这首歌曲不仅仅是一首感人至深的感谢之歌,更是薛之谦音乐生涯的一个重要里程碑。它让我们看到了一个真实、努力的艺术家,也让我们感受到了他对音乐和人生的热爱与执着。相信在未来,薛之谦会继续用更多优秀的作品回馈歌迷和广大网友的厚爱。

丧事中的“祭”和“奠”,到底有啥区别?搞错可不是简单的闹笑话

“婚丧嫁娶”是从古至今人生的大事,它们贯穿了人的一生,是人在世界上的旅途由开始、到鼎盛,再到结束的历程,因此不论在国内还是国外都十分的重视。

得益于中国人的祖先崇拜,即使长辈故去之后也依然会得到亲友后代的祭奠,每逢清明、中元,街头上燃烧的纸钱便承载了家人的哀思与虔诚。

咱们在用仪式纪念已经去世的人时,都会用“祭奠”二字,实际上这两个字可大有来头。在过去“祭”与“奠”可是截然不同的两种情况,但是随着时间的发展,二者逐渐地融合在了一起。

平时大家在使用这两个字的时候都不会注意太多,但是若是在一些特殊的场合搞错了两个字之间的意思,那可就容易闹出大笑话。

“祭”的历史“祭”最初的意思就是指“祭祀”,在商代出土的甲骨上便有最原始的“祭”字,原始的“祭”字是上下结构,乍一看像一个人手捧带血的肉类向上天供奉。

在之后的朝代祭字也在不断地演变,并且更加突显出仪式感。举着祭品的不再是人,而是庄严的祭台,由此也可以看出古人生产力的不断发展。

商周尚神鬼,所以祭祀的对象主要以信仰的神灵为主,而且祭祀的过程也比较血腥,不仅要宰杀牲畜,还会采用人殉的方式突显自己的虔诚。

著名的商代民族女英雄“妇好”是商王武丁的王后,同时也是拥有爵位的祭司与将军,她曾经率领军队击败了东渡而来的雅利安人,避免了华夏文明遭遇重创的后果。

而为了表示对妇好的崇敬,妇好的墓葬中不仅有大量精美的青铜器,还有殉葬的奴隶。

这些奴隶经过检测具有明显的白种人特征,很可能是被商朝人俘虏的雅利安战俘。

由此可见,“祭”最初的含义没有任何的悲剧色彩,更多的是一种表彰功绩、突显虔诚的神圣仪式,并且受到祭祀的对象往往也是地位显赫的人或神明。

“奠”字的历史“奠”字同“祭”字的历史一样悠久,在商代留下的文字中也能看到原始的“奠”字。

原始的“奠”字最上面是一个酒器的形状,下方是地面和水滴,代表酒器中的酒水洒向地面,是先祖祭奠的方式,直到现在也有很多的场合保留了这样的仪式。

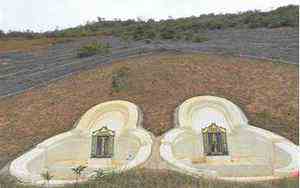

并且“奠”字也慢慢出现在葬礼上的每个角落,不论是在庄严的灵堂正中,还是黝黑的棺木上都能见到这个字眼。

还有一些地区保留了贴“奠”字的传统,过年和婚嫁会贴上写着“福”、“囍”的红纸,而葬礼上就会换成写着“奠”字的白纸,为亲人的离去更增添了几分哀戚之色。

这样看来,奠虽然也和祭祀一样是一种仪式,但是奠更具有悲剧色彩,祭奠的对象也往往是人类先祖和去世亲人。

祭奠的仪式中所表达的往往不是向对方祈福,而是表示自己对已经故去之人的哀思和悼念。

祭奠的异同不过二者虽然细节上有很大差异,但是总体看来仍然有异曲同工之妙,因此也为后世二者的逐渐融合打下了基础。

在先秦时期祭奠仪式往往是分开而进行,但是随着发展,祭奠逐渐融合,葬礼上不仅要有祭礼,还要有奠礼,一般来说在下葬前举行奠礼,在下葬后则采用祭礼。

原因就是古人信奉“灵魂不灭”的思想,认为人的灵魂离开肉体之后会继续在冥界生活,冥界的一切同人间一致。

逝者的棺椁就是他在冥界的房屋院落,逝者的陪葬品也会在他死后继续享用,因此这也是为什么古人在去世后往往特别重视入土为安,如果没有下葬会变成孤魂野鬼。

同时达官显贵还会在墓葬中装有大量的陪葬品,这些陪葬品不仅有珠玉青铜,还有生前使用的日常物件,甚至连马桶这种东西都要一应俱全。

美味的食物也是陪葬品的主要构成,马王堆汉墓的墓主人是斥候利苍和夫人辛追。

辛追夫人的墓葬保存完好,不仅辛追本人尸身不腐,而且陪葬品也色泽鲜亮,就连盛放在漆器中的藕片和梅子也形状完好。

而中国人对饮食十分重视,认为食物是最能显示虔诚的供奉之物,所以不仅要把食物陪葬,在举行奠礼和祭礼时也都要准备香案,摆放酒水食材供先祖大快朵颐。

现在的葬礼往往祭礼和奠礼没有那么分明,但是部分地区还是保留了传统。

如果你在相应的场合上弄混了二者的名称或者是内容,不仅是会闹得贻笑大方,甚至还会引起不必要的误会,落得“不尊敬逝者”的名称。

当然,祭奠也有许多不同之处,最明显的就是它们的意义与地位。中国是礼仪之邦,自古以来就十分讲求礼仪,而最具代表性的就是“五礼”。

它们分别为吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。

其中吉礼往往是最庄严、最重大的礼仪祭祀,而祭礼就是其中的代表性仪式,它往往意味着吉祥、庄重。

而凶礼则直接与丧葬有关,凶礼的本意就是指为了纪念、哀思不幸的事情而进行的礼制。

所以祭与祀在实际意义上一正一反,却相互交流。

葬礼上的奠礼在逝者下葬前进行,而下葬之后,奠礼就被祭礼取而代之,由悲剧转为了欣喜之事,这也蕴涵了古人对生死的观念,以及对过去释怀的态度。

结语中国是一个拥有悠久历史的国家,它是文明的象征、是强大的代表,五千年的历史底蕴贯穿于中国人生活中的方方面面。

文化不仅体现在婉转悠长的诗词与博大精深的思想中,逢年过节时的一幅对联、一朵窗花,再到一顿美食、一个汉字都能在它们的背后找到泱泱大国的精致繁华。

中国人的浪漫与人生观在古老流传下来的仪式里薪火相传、生生不息。

不论你身在何处,内心深处对先辈的崇敬与思念就如同你与中国紧密相连的血脉那样难以割舍,也是中华民族复兴之路上最重要的纽带。

杨妞花26年艰难回家路:父母伤心过度早逝,誓将人贩子绳之以法

“被告人余华英犯拐卖儿童罪,判处死刑……”9月19日,拿到一审判决书的第二天,贵州省织金县官寨乡,杨妞花跪在母亲的坟前,泣不成声。她努力将判决结果读给妈妈听,“终于有个交代了。”

1995年,年仅5岁的杨妞花被人贩子余华英拐卖到河北邯郸。26年后,她通过网络成功找到亲人。不幸的是,最爱的父母早已在她失踪的几年内先后撒手人寰,只剩下两座长满杂草的坟茔。

她发誓一定要将人贩子绳之以法,如今愿望初步达成。回顾被偷走的26年,杨妞花告诉上游新闻记者,她不会去抱怨生活的不公,“我只会恨余华英,她不应该剥夺我父母的生命,剥夺我姐妹俩的人生。”

她想告诉爸爸妈妈,她回家了,也结婚了,“我跟老公靠着我们自己的努力,也像曾经的你们一样,把好生活给了孩子。当年没有机会能完成的事情,我们现在也在完成。”

1、魂牵梦萦的故乡

1990年农历四月初五,杨妞花在贵州毕节织金县官寨乡出生。这是一处苗族村落,放眼望去,是绵延不绝的大山。

一审宣判结束后第二天,杨妞花跪在母亲坟头痛哭。摄影/上游新闻记者 李文滔

在杨妞花的记忆中,家乡是一个陷在群山之中的苗寨,道路弯弯曲曲,“站到家里的猪圈上可以看到一个集市,还可以看到大山,山上有个山洞,山洞周围长满了植物……”

在这里,杨妞花度过了快乐的5年。零碎的记忆中,父亲总是笑盈盈的。有一次她穿着妈妈刚买的白色连衣裙,跟着邻居家的小伙伴在土坡上玩滑板,“吧唧”一屁股坐在一坨便便上。父亲没有责备她,反而笑嘻嘻地将她拎小鸡一样拎回家。

还有一次深夜,父亲回来得很晚,用荷叶包着两只鸡腿,放在快要睡着的她和姐姐的嘴上,“迷迷糊糊中就闻到了鸡腿的香味。”父亲少见的一次严厉,是她不小心摔落进水塘,父亲心急地将她抱回家,一路上不停呼唤她,她醒来看到父亲的眼神,“既严厉又担心”。

妞花最喜欢玩妈妈的头发。那时的她还未断奶,“妈妈穿着白色的衣服坐在家门口,拿着簸箕筛豆子。那时候没人跟我玩,都上学去了,我一个人在妈妈旁边转来转去,其实就是想吃奶。”妈妈就是扭头对她笑着,告诉她不要吃,但她还是围着母亲转。

某次参加完邻居的婚宴,她伏在父亲的背上摇摇晃晃地回家,“我就记得我爸爸背着我,我一会儿睁睁眼,一会儿又睁睁眼,好像过了一座桥,最后回到了家。他在笑着跟我妈妈讲我在婚礼上干的事情。我当时困得都睁不开眼了,还在那儿听着他们在讲我,然后我就睡着了。”

后来,父亲带着一家人去贵阳务工,在一个叫麦秆冲的地方,附近有菜市场和大马路。父亲在一家纸箱厂工作,母亲则做一些力气活、帮人扛东西。杨妞花记得姐姐还带她去买过菜,街上有踩着高跷、戴着银饰的人在表演。

进城务工的父母凭借劳动挣了些钱。印象中,母亲还给她买了一件绿色高领的毛衣,想让她试穿,结果领口太小头钻不进去。刚想睡下的妞花特别烦躁,一直反抗,结果妈妈一直在笑,“说是我的头太大了。”父亲则给姐妹俩买了一双溜冰鞋。

然而,这段无忧无虑的幸福时光,随着隔壁一家三口的搬进而逐渐消逝。男的叫龚显良,女的叫余华英,两人都是人贩子。通过借碗和送水果,余华英和妞花父母逐渐熟络,还经常带着妞花姐妹出去逛街买吃食。

1995年冬天的一个早晨,余华英等人趁着妞花父母出门的时候,以带去买毛衣签子的理由将妞花拐走,而姐姐桑英因为胆小没有跟去。临走时,妞花还不忘跟姐姐说,“你在家等着,我回来给你带。”

殊不知,这一等,便是26年。

2、谨小慎微的被拐生活

杨妞花被余华英带上了汽车,换了一套破烂的衣裳后又上了火车。直到火车开动的那一刻,她才开始感到害怕,叫嚷着要回去,却被余华英一脸凶了回来,“再不听话就把你从窗户扔下去。”

火车开出大山、越过江河、穿过平原,最终在1800公里外的河北邯郸停下。晨曦微露时分,杨妞花做了一个梦,梦中母亲在山坡上呼唤她的名字,“妈妈带着一堆人在山上喊妞花,妞花,后面再喊妞妞,妞妞。”这也让她记住了自己的名字。

杨妞花回到贵阳市麦秆冲,也就是她小时候被拐的地方。摄影/上游新闻记者 李文滔

在“中间人”家住了10多天后,杨妞花以2500元的价格被卖给一户人家,并取名叫李素燕。养父是聋哑人,奶奶70多岁。

彼时的杨妞花,尚不知道自己被卖,还在心心念念地想要她的毛衣签子,期望“大伯母”赶紧将她带回家。在完全陌生的村庄,杨妞花听不懂大人们说的是啥。邻居想要拉着看看她,她都会往桌子底下钻。

这个家只有三间土坯房,有时还漏雨,养父一家生活非常艰苦。“还记得家里买了一口铁锅,第一次炒菜,还没有完全洗干净那种感觉,有一股生锈的味道。”杨妞花回忆,此后她每次吃饭闻到铁锈,都能回忆起那个晚上。

头几年,妞花形容自己跟个小疯子一样,天天在村里面跑来跑去。过了半年以后,她结识了一堆新朋友,“都是没妈的孩子,有妈的孩子不跟我一起玩。”到晚上了就回家,“有时候奶奶走到哪儿(就把她)领到哪儿。”

等长大明白事理,杨妞花开始听懂村里的一些流言蜚语——说她是买来当童养媳,也就是长大后要嫁给她的养父。这让她感到害怕,此后夜里一听到狗叫或者什么动静都会惊醒。但成年后的杨妞花发现,其实养父并没有这个心思。

杨妞花上完小学六年级后就辍学了。几年后,杨妞花开始外出打工。第一份工作去了一家做雪糕的小工厂;第二份工作是在超市里面搬货。因为个子小,扛100斤的白糖扛不动,她特别害怕老板不要她,天天开着三轮车一样拉货。老板说她像兔子一样灵活。无论到哪里工作,她一直跑在最前头,“主要还是要面子,害怕别人看不起。”

但回到村庄,杨妞花还是不想回家,经常在大娘(婶娘)屋里睡。这是一个好心肠的人,会帮妞花说话,还坚持让妞花读书。出门打工的中介费,也是她出的。

3、支持寻亲的婆家人

2009年,杨妞花通过相亲,嫁给了现在的丈夫。刚开始,她会担心自己的出身会被嫌弃,做活也是小心翼翼,特别谨慎,“能多干活就多干活,能少说话就少说话,也不敢正眼看人。”

小时候的杨妞花(被抱者)一家。图片来源/受访者供图

所幸,婆家人无微不至的照顾,让杨妞花感到安心。“有时邻居来叫我下地帮忙做活,我老公就会在家等着这个人来喊我。意思是我家的媳妇我都不舍得让她去下地,看谁敢给我动一下。”杨妞花回忆,包括公公婆婆还有婶子叔叔都站在她一边,这让她感受到家的温暖。

2012年,杨妞花生下第一个儿子,怀孕期间她感受到作为父母的不易。她告诉记者,其实有意识到自己是被拐卖的。

那时的杨妞花偶尔会胡思乱想,父母是不是后来又生了孩子,把自己忘了?甚至会想,自己会不会是被父母卖掉的?“但是我一想起爸爸妈妈对我非常好,就非常坚定地相信,他们没把我卖掉。他们一定会找我。”

杨妞花在做直播。摄影/上游新闻记者 李文滔

她忐忑地将身世、寻亲想法告诉丈夫后,未曾想得到全家人的一致支持。于是,她买了一台电脑通过网络寻亲,找志愿者组织帮忙、发布寻亲信息;2013年,她又采血入DNA库,但是一直毫无进展。

2021年4月17日,已是3个孩子母亲的杨妞花,在短视频平台上发寻亲信息,还发了一张根据记忆画的家乡地图。视频里,她一遍一遍地呼唤着儿时记忆中的亲人:“桑英,桑英;阿不代,阿不代(外婆)……”

杨妞花的寻亲信息得到了网友们的关注和转发。2021年5月3日,贵州省织金县一个杨姓苗族女孩看到了寻亲视频。她从小听自家长辈说,有个堂姐在1995年走失了。杨妞花的寻亲信息,各方面都和她堂姐很契合。

女孩很快和杨妞花取得联系。随后,已经远嫁江苏南通的姐姐杨常英(桑英是杨妞花记忆中姐姐的名字)也和杨妞花进行了视频连线。两人一起对儿时的记忆以及家庭情况,一一进行了印证。当被拐经历以及家人的姓名,都得到彼此的认可后,两人确定:这就是她们彼此寻找了多年的亲人。

姐姐告诉杨妞花,当年她丢失后,父母一直在找她,先是在贵阳找了一个月。回家过年后,又继续寻找,一直都没有放弃。后来爸爸因悲伤过度,整日借酒浇愁,没几年就撒手人寰了。在父亲离开的第二年,母亲也精神恍惚离世。听到这样的消息,杨妞花不禁嚎啕大哭。

在“宝贝回家”志愿者的帮助下,姐妹俩分别采集了血样。仅五天时间,双方的DNA就比对成功。2021年5月15日,姐妹俩分别从江苏南通和河北邯郸出发,回到位于贵州织金县官寨乡大寨村的老家团聚。

4、人贩子一审被判死刑

被拐26年后终于找到了家,但父母已去世20多年,杨妞花做梦也想不到是这样一个结局。她抱着姐姐泣不成声,看到父母的坟墓更是悲从中来。

被告席上的余华英。图片来源/网络

“父亲的坟就一块很小的土堆,上面就几块石头。”杨妞花跪倒在坟前放声大哭,“有一种冲动很想钻进去,想了这么多年的爸爸就在下面。”她发誓,一定要将人贩子绳之以法。

2021年5月回贵州认亲时,杨妞花就向贵阳警方讲述了自己的遭遇。2022年1月,她又将相关材料寄给了警方。2022年6月5日,杨妞花正式到贵阳市公安局报案,请求追捕人贩子余华英。

杨妞花报案的第二天,贵阳警方将此事立为刑事案件侦查。不到一个月,贵阳警方就发现重要线索:一个名叫张芸的女子,曾在2004年从云南拐卖两个儿童到河北邯郸时被抓,被判处有期徒刑8年,经减刑后于2009年刑满释放。张芸拐卖儿童的手法,与余华英拐卖杨妞花的手法一样,且目的地均是邯郸。警方调查后确认,张芸就是余华英。

“民警给了我十几张照片辨认,我一下就把余华英认出来了。她是我最恨的人,她的样子我一辈子也忘不了。”杨妞花说。

2022年6月30日,余华英涉嫌拐卖儿童罪被公安机关抓获。2023年6月,贵阳市检察院依法对余华英提起公诉。9月18日,贵阳市中级人民法院公开宣判“杨妞花被拐案”,对被告人余华英以拐卖儿童罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

杨妞花和舅舅。摄影/上游新闻记者 李文滔

法院经审理查明,被告人余华英于1993年至1996年期间伙同龚某良(已故)为牟取非法利益,在贵州等地流窜,物色合适的孩童进行拐卖,得手后二人将被拐儿童带至河北省邯郸市,通过王某付(另处)、杨某兰(另处)介绍,寻找收买人进行买卖,以此获利,其间共拐卖儿童11名。法院认为,被告人余华英为牟取非法利益,多次拐卖儿童,其行为已构成拐卖儿童罪,犯罪情节特别严重,社会危害性极大,应予以严惩。

宣判结束后,杨妞花在法院门口把判决结果念给了其他寻亲父母,“我第一时间就想出来跟大家分享,我想让所有寻亲的家长都能看到希望。”第二天,她又赶回老家,将判决书烧给了九泉之下的父母。

“当我拿着判决书的时候,我特别想对妈妈说:妈,我终于有脸跟你说话了。我回去过很多次,都没有在坟前说些什么。”9月19日,杨妞花在接受上游新闻记者采访时说,“其实很想安安静静地坐在父母坟头,在那儿待一天,好好给他们说一下,这么多年来我是怎么坚持找他们的。虽然遇上种种困难,但是我都没有放弃。”

“我想告诉他们,当年虽然我跟着余华英走了,现在不止我回来了,我还把她(余华英)弄回来了。而且把她送进去,我要让法律制裁她。我要让全世界的人见证,坏人就不能干坏事,(干了)总有一天他们会得到惩罚,尤其是偷孩子。”杨妞花说。

上游新闻记者 李文滔

来源: 上游新闻

散文| 物物而不物于物,念念而不念于念

幸福的花枝,在命运的手里,孤舟似的,穿过了起伏不定的时间,将要付与完全的人。

无限的树声,无限的月明,拨动了心中的琴弦,似有万千余音,万千遐想,深深地绕在耳边。

朦胧的花香,来自于憔悴的落花,似有若无,碾作红尘。

寂静中,光明会自动放大所有孤独,胡乱揣测一番后,心意越发沉重了,像是在热热闹闹中熄灭了心灵仅有的一盏灯。

向日葵低下了头,即将要分别了阳光,即将要分别了自己,那从未见过阳光的人,淡淡地说:“又少了一个没有黑暗的人。”

沉默的回归线,在最深的失望中穿过,然后闭合,不再作任何幻想。

你严冷的微笑中,没有半点迟疑,所付出的努力,到头来还是那么不切实际。光阴就这般过去了,除了缥缈的思想之外,一事无成。

玫瑰花的刺,让攀摘的人嗔恨落泪,人们从来不知,他们的泪珠,是花刺的收成。

撇开你的忧愁,你的骄傲需要妥善安顿,而不是任其坎坎坷坷。

天使是歌颂的本身,有时却也会比喻成人。

阳光穿进石缝里,一个极小的生命,解放了,终久的重重黑暗,败露了,你可以看清自己,看清世界了。

料峭的风,吹着头发,树顶上的天空,添了几声鸦鸣,一回头,人间也添了几颗光明。

梦初醒处,似瞥见了光明,似重见以前的自己。

#记录我的2023#