写花圈花篮,落款用“挽”还是用“輓”?还能使用哪些字?

实际生活中,家有丧事,孝子孝孙等主家人员,亲戚朋友等吊丧人员,大都要上花圈花篮,或直接上“幛子”等。花圈、花篮、幛子等是要写丧事联语的,也是要署名标识的。署名标识就是落款,落款最后面需要使用特定丧事语词表示礼数礼道和敬意,于是有了“挽”“敬挽”等。

具体操作中,写丧事挽联或丧事语录,各师傅传授不同,各人解读有异,落款时,有的用“挽”,有的用“輓”,还有的用“献”“奉”“执”“叩”“拜”“稽首”“顿首”等等,我们讨论一下,供大家参酌和评述。

1、对联是中古之后才有的,挽联是对联的一种

作为一种特定的文化现象,作为一种具体的普遍性和规范性生活习俗,大体上讲,对联是宋元以后才有的,而且是从民间兴起的,明清之后较为流行。丧事活动中使用的对联就叫挽联。

挽联起源于民间,因此是民俗。丧礼的规范文本如《仪礼》《礼记》,以及《司马氏书仪》《朱子家礼》等,都没有挽联的提法和要求。所以,挽联怎么写,在政策层面或者说在主流文化层面,并没有一个统一的确定性的格式和要求,许多东西都是约定俗成而来。许多用法、说法和要求,大体上讲,是民间知识阶层人士或者说是读书人或者说读过书的人对古法礼仪文本的解释、解读,还有的是演义、演进,还有的是发挥、延展,还有的甚至是附会、杜撰等。我们提出自己的看法,希望有一个相对统一的文本范式。

2、“挽”和“輓”怎么解读?

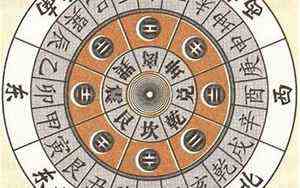

挽是形声字,造字相对较晚,大约产生于隶书时期(秦汉时期),不早于小篆。輓字产生应该早一些。《周禮---春官-》有“輦車組輓。”《左傳---襄公十四年》有:“或輓之,或推之。”之后輓与挽意义重合,使用上多用挽,輓作为挽的异体字。现代汉语中,輓也是作为挽的异体字使用。

《说文解字》有:“輓,引之也。从車免聲。”挽的本义是指用手(一只手)或抓住或握住或捉住人或畜或设备设施等,往前拉引,包括用手挽在绳、带等上面往前拉引,也就是使用手、肘、臂、肩等向前拉车、拉人等等。挽的动作是面向前,屁股朝前不是挽,是拖、是拽。挽是在人畜或设施设备的前面向前用力,在后面向前用力不是挽,是推。挽的其他义项都是从这个本义引申出来的。

3、“挽”“輓”与丧事礼俗的关联分析

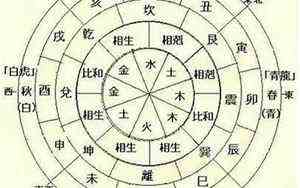

在中国文化乃至中国文明的形成过程上,西周到春秋时期应该是原创阶段,即社会政治组织、经济运行、文化生活等方面系统化规范化阶段。其中礼仪是中国原创文化的重要构成。在《仪礼》中,棺柩出葬用车拉,出殡叫发引。送丧人拉灵车的基本动作要求就是挽,所以,送丧拉车的挽用车子偏旁的輓。

《仪礼---既夕礼》有:“商祝执功布以御柩。执披。主人袒。乃行。踊无算。基本意思是:商祝执拿小功之布于柩车之前导引。士八人于柩车两旁执披。丧主袒露左臂。柩车始行,逝者家人和亲属哭、踊不计数。这里的“执布”“执披”等,就是古法丧礼规范程序“执绋”的来由。《礼记--曲礼》有:“助葬必执绋。”

执绋原意为帮助拉灵车,宋元之后,特别到明清时期,出丧用杠不用车,即用人抬棺材不用车拉,执绋遂演绎成一种送丧形式,成为送葬的别称。一直到现在,棺柩两边都有几个铁环子,本来的设计就是拉棺材用的。

拉灵车用手或者用带子、绳等搭在肩上往前拉引,这个动作就是挽。所以,在丧事意义上,挽是送葬的意思。由于送葬都是与逝者感情关系较好的人,所以,挽被用于丧事联语的落款礼敬语词。用接地气的话说,上花圈花篮用挽,就是“我来看看你”“我来送送你”的意思。

4、丧事联语礼敬语词必须用“挽”,其他词不能用吗?

也不是。理论上讲,挽是吊丧人用词,丧事主家人员应当根据与逝者的关系情况使用特定语词。如孝子孝孙等主家人员,上花圈花篮的,可以用“叩”“拜”等,古法的“稽首”“稽颡”也可以用。感情关系较好的亲戚亲朋,也可以用“拜”“顿首”等。

“执”也是可以用的。在丧礼的规范文本中,来灵车本来就是用“执”。所以,“执”也是送丧的意思,作为丧事联语的落款礼敬语词。

注意,丧事联语的落款礼敬语词不宜用“献”“奉”等。“献”“奉”等是祭祀用语,丧事是凶礼,祭祀是吉礼,根本不同的。

读梦窗词,体会王国维所说的“隔”

在《人间词话》里,王国维用一\"隔\"字,来批评部分南宋词人,说他们的词不如北宋词有性情,好像跟读者隔着一层,让人有雾里看花之感。

\"白石写景之作……然如雾里看花,终隔一层。梅溪、梦窗诸家写景之病,皆在一'隔'字。\"(《人间词话》)

我之前写过姜夔,说真的,读白石词,\"隔\"的感觉并不明显,即便他有些词含义不明,但仍能通过词里散发的幽韵冷香,感受到冷峻的时代氛围,感受到他怀才不遇之下、清冷孤高的品格。(关于姜夔的文章链接,放在文末)

但读吴文英的词,你能感觉到,王国维的\"隔\"字概括得真妙。

吴文英,号梦窗,他一生未第、游幕终身,只做过别人的幕僚,行迹几乎未出江、浙两省,大约60多岁时困顿而死。他的一生平凡而凄苦,但他留下的340多首\"梦窗词\",却以独特的艺术魅力,引发巨大反响。

在南宋一朝,吴文英与辛弃疾、姜夔三足鼎立——属于辛弃疾的风格是雄豪,属于姜夔的风格是清空,而吴文英的艺术特色,也许就在那个\"隔\"字上,在王国维批评他的那个\"隔\"字上,是一种由距离而产生的美。

这种距离感,是因\"梦窗词\"的两个特点而形成的:一是语言的深涩,一是意境的梦幻。

语言的深涩\"梦窗深得清真(周邦彦)之妙,其失在用事下语太晦处,人不可晓。\"

(宋·沈义父《乐府指迷》)

首先,梦窗词用典多,而且常常\"以字代典\",需要仔细索解。

比如《秋思》:

(序)荷塘为括苍名姝求,赋其听雨小阁。

堆枕香鬟【huán,妇女的发髻】侧。骤夜声、偏称画屏秋色。风碎串珠,润侵歌板,愁压眉窄。动罗箑【shà扇子】清商,寸心低诉叙怨抑。映梦窗,零乱碧。待涨绿春深,落花香泛,料有断红流处,暗题相忆。

欢酌。檐花细滴。送故人、粉黛重饰。漏侵琼瑟。丁东敲断,弄晴月白。怕一曲、霓裳未终,催去骖凤翼。叹谢客、犹未识。漫瘦却东阳,灯前无梦到得。路隔重云雁北。

词序中说\"荷塘为括苍名姝求,赋其听雨小阁。\"荷塘,即毛荷塘,吴文英的词友;括苍,指浙江丽水的括苍山,\"括苍名姝\"应该指此地一个女子。所以这首词,是毛荷塘请吴文英作的,写名妹在听雨小阁的样子。但吴文英既不认识名妹,也没去过小阁,全词都是由他的想象而发。

上片,他想象名妹在小阁中拥枕侧卧,突然听到外面夜雨急促,她却偏说这是画屏上的秋雨打叶,赋予名妹以诗意。但实际上,那秋雨像断线珍珠似的四处迸跳,使歌板受潮而发出喑哑声,她也因愁闷紧锁双眉。在梦里,她还轻摇着罗扇,低吟浅唱,仿佛倾诉着心中的怨抑。接着的\"映梦窗、零乱碧\"是一句很难索解的话,但不是用典,一会儿在后面分析。

接下来,\"待涨绿春深,落花香泛,料有断红流处,暗题相忆\"一句,也是很难理解的。前半句还好,\"待涨绿春深,落花香泛\"是说等到春深绿浓的落花时节,但等到这个时节干什么呢?\"暗题\"是题什么?\"相忆\"又是忆什么呢?这里就是用了\"红叶题诗\"的典故——

《太平广记》载:\"唐禧宗时,宫女韩氏以红叶题诗,自御沟中流出,为于佑所得;佑亦题一叶,投沟上流,韩氏亦得而藏之。后帝放宫女三千,佑适娶韩,既成礼,各于笱中取红叶相示,乃开宴曰:'予二人可谢媒人'。\"

了解了这个典故,便能知道,\"料有断红流处,暗题相忆\"是说等到落花时节,名妹也会效仿宫女韩式,用\"红叶题诗\"。但她的目的不是觅得良人,而是\"暗题相忆\",也就是把追忆和思念题在红叶上,希望它能顺水而流,寄达她所思念的人。

词人用\"红叶题诗\"的典故,引出了名妹心里一段追忆的感情,这是她愁闷、怨抑的原因。下片里,词人写的就是名妹与那个人离别时的情景,而那个人,应该是毛荷塘吧。词人说,毛荷塘将离名姝而去,时间是在细雨绵绵的秋天。名姝为了送别他,强打精神梳洗打扮、歌舞夜宴,但只怕,歌舞尚未终了,已有\"骖骑\"来催促荷塘远行了。

接下来,\"叹谢客、犹未识。漫瘦却东阳,灯前无梦到得\"又是很难看懂的。这里的\"谢客\",是指南北朝诗人谢灵运,喜欢游山玩水,小名为客儿,所以世称\"谢客\";而\"漫瘦却东阳\"是用了\"沈约腰瘦\"的典故——沈约,东阳人,南朝时梁国开国功臣,《梁书·沈约传》记载:沈约想告老还乡,就以年老多病为由,说自己近百天来皮带常紧,估计每月腰肢要缩小半分。

前面正说着名妹和毛荷塘,为何突然转到了谢灵运、沈约身上?仔细理解,其实\"谢客\"\"东阳\"都是代指词人自己,他说自己像谢灵运一样到处\"游山玩水\",没能有缘与这位名妹相识;又说尽管他费力想象,甚至如沈约那样消瘦了,但仍无法想象出名妹与听雨小阁的真容。

吴文英在上、下片各用一个典故,但用得都很隐晦——用\"红叶题诗\"时,只提到\"断红\"\"暗题\";用\"沈约腰瘦\"时,只提到\"瘦\"\"东阳\"。吴文英\"以字代典\",读者必须得知道这典故,而且还得熟知,否则很难通过一两个关键字猜到,感觉深涩是必然的。

其次,梦窗词修辞手法多样,有时一句话兼用多种修辞。

刚才提到的\"叹谢客、犹未识\"、\"漫瘦却东阳\",就用到了一种修辞手法——借代,用谢灵运和沈约来代指词人自己。

更鲜明的例子是《宴清都·连理海棠》:

绣幄鸳鸯柱。红情密,腻云低护秦树。芳根兼倚,花梢钿合,锦屏人妒。东风睡足交枝,正梦枕、瑶钗燕股。障滟蜡、满照欢丛,嫠蟾冷落羞度。

人间万感幽单,华清惯浴,春盎风露。连鬟并暖,同心共结,向承恩处。凭谁为歌长恨,暗殿锁、秋灯夜语。叙旧期、不负春盟,红朝翠暮。

这首词写连理海棠,也就是双本相连的海棠树,词人写花,其实也在写人。唐玄宗宠爱杨贵妃,有一次见杨贵妃酒醉未醒,唐玄宗就用\"海棠春睡\"来形容她,而且两人还有世世代代为夫妇的誓言。所以这首词咏连理海棠,是以玄宗和杨贵妃的情事为线索展开。

其中\"红情密,腻云低护秦树\"一句,就兼用了四种修辞手法——\"红\",是以海棠之红色借代花;\"情密\"是拟人,赋予海棠人的情感;\"腻云\",本指女子秀发蓬松而浓密,这里比喻海棠花的茂盛;\"秦树\"指连理海棠,是用典,《阅耕录》记载:\"秦中有双株海棠,高数十丈,然在众花之上。\"\"低护\"二字也是将茂密的海棠花拟人化。(\"四种修辞\"之说,是据钱鸿瑛所著《梦窗词研究》)这四个修辞,一下就使花与人\"傻傻分不清\"了,虽是写花,但处处照应人事。

晚清著名词学家陈廷焯说:\"其实梦窗才情超逸,何尝沉晦?\"(《白雨斋词话》)其实,通过刚才用典和修辞的例子来看,梦窗词的\"晦\"是真的,确实艰深难懂。但当你仔细品味、索解,又会发现他字字有出处、有作用,并非牵强臆想,若非\"才情超逸\",还真是做不到。

意境的梦幻上文讲《秋思》一词时说到,其中的\"映梦窗、零乱碧\",是很难索解的一句话,王国维干脆用此句来评价梦窗词,颇有贬损的意思。

\"梦窗之词,吾得取其词中之一语以评之,曰'映梦窗、零乱碧'。”

(《人间词话》)

这个评价,其实不无道理——

首先,\"梦\"与\"窗\"二字,经常一同出现在梦窗词里,它好像是吴文英搭建的、一个展示梦幻的窗口,他在窗内展示,读者在窗外观看。

就如\"映梦窗、零乱碧\"这句话,它未必有实际的意思。清人杨铁夫在《梦窗词全集笺释》里说,这句话是取\"惊破碧窗残梦\"的诗意、雨意、夜意,也顺便将自己的名号\"梦窗\"嵌入。

吴文英将窗外凄婉的雨声,和名妹怨抑的内心,交织成零乱的梦境,然后投射在碧窗之上,它是迷离的、虚无的,是吴文英的想象幻化。它没有确切的、能让读者理解的语意,这也是王国维批评梦窗词的原因。

另一首《夜游宫》,也有这样\"梦幻\"的特点:

(序)竹窗听雨,坐久隐几就睡,既觉,见水仙娟娟于灯影。

窗外捎溪雨响。映窗里、嚼花灯冷。浑似萧湘系孤艇。见幽仙,步凌波,月边影。

香苦欺寒劲。牵梦绕、沧涛千顷。梦觉新愁旧风景。绀云欹,玉搔斜,酒初醒。

词序中交代了写这首词的原因:一个夜晚,词人在竹窗下听簌簌雨声,久坐后在几案前睡着了,然后便看见一位仙女在灯影中婆娑起舞。在梦中,他还能闻到仙女身上散发的清冽香气,这香气又牵绕着词人的梦境,使他仿佛置身于千顷沧涛之中。可梦醒后,一切又回到了原来的样子,一股新愁从心底涌起。词人提笔,表达了追慕之情。

在这首词里,上片有两个\"窗\"字,下片有两个\"梦\"字,它们把窗里、窗外,梦中、梦醒,连成一片。你不知道这仙女的意义是什么,也不知道这梦的意义是什么,或许也没有什么意义,吴文英就是想用自己的名字、用\"梦窗\"来构筑这样一种朦胧梦幻的意境。

在梦窗词里,还有很多把\"梦\"\"窗\"相连的词句,如\"湘佩寒、幽梦小窗春足\",\"燕子重来,明朝传梦西窗\",\"西窗夜深剪烛,梦频生、不放云收\"等等。我想,这不是偶然的,吴文英应是有意创造梦幻的境界,然后投射到窗口,让错觉与幻境叠合,引着读者透过那窗口,感受满目琳琅的风景与色彩,却又迷幻而不可追寻。

其次,梦窗词的时间与空间,也经常是跳跃不定的,就仿佛梦境一样,给人零乱之感。

除了王国维用\"映梦窗、零乱碧\"来批评梦窗词,南宋词人张炎也说:\"吴梦窗词,如七宝楼台,眩人眼目,碎拆下来,不成片段。\"(《词源》)说的也是梦窗词的零乱。

以《锁窗寒·玉兰》为例:

【1】绀缕堆云,清腮润玉,汜人初见。【2】蛮腥未洗,海客一怀凄惋。【3】渺征槎、去乘阆风,占香上国幽心展。□遗芳掩色,真恣凝澹,返魂骚畹。

【4】一盼。千金换。【5】又笑伴鸱夷,共归吴苑。【6】离烟恨水,梦杳南天秋晚。比来时、瘦肌更销,冷薰沁骨悲乡远。【7】最伤情、送客咸阳,佩结西风怨。

题目是咏玉兰花,但据考证,是吴文英为他在苏州的姬妾而写,玉兰即苏姬,咏花也是怀人。我在词中标记了7个数字,代表\"现在与过去\"的7次时间转换,其中也夹杂着地点的转移。【1】是过去,既是写玉兰花的样子,也是写初见时苏姬的样貌,\"汜人\"是唐人小说《湘中怨辞》中的神女之名,因故被谪而与郑生结合,经岁别去。词人用\"汜人初见\"点破了诀别之事;【2】是现在,\"蛮腥\"指玉兰花香,\"海客\"喻浪迹四方的人,是自称。词人闻香生感,触动感伤的情怀;【3】是过去加现在的想象,苏姬当时乘木筏远去,词人想象她在\"上国\"(可能指都城临安)的生活。\"骚畹\"是用《离骚》\"余既滋兰之九畹\" 之意,追想玉兰花在凋谢后必将失去本来面目;【4】是现在,但因为看到眼前的玉兰花,又回想起两人过去的生活;【5】就是对过往生活的回忆,\"鸱夷\"是范蠡助越王勾践灭吴后归隐,所取的别号,这是用范蠡和西施泛游吴地的故事,比喻自己与苏姬曾经的亲密;【6】回到现实,叹如今各奔东西,惟剩离愁;【7】回忆离别时的情景,\"最伤情、送客咸阳\"并不是真的在咸阳送别(吴文英的行迹基本在江浙两省,没到过咸阳),这可能是化用李贺\"衰兰送客咸阳道\"的诗意而已。

对于这首词时空的\"零乱\",胡适《国语文学史》中有一个评价:\"你看他忽然说蛮腥,忽然说上国,忽然用《楚辞》,忽然说西施,忽然说吴苑,忽然又飞到咸阳去了。\"又说:\"堆砌成的东西,经不起分析;一分析,便成为砖头灰屑了。\"这跟张炎说的\"破拆下来,不成片段\"是一个意思,总之就是\"乱\",让读者颠来倒去,弄不明白。

但《南宋词史》一书,将梦窗词的零乱、跳跃,称为\"意识流\"结构方式。书中认为,\"意识流\"虽兴起于18、19世纪之交的西方世界,但生活在13世纪中叶的吴文英,已经有贴近\"意识流\"的创作了。

我想,吴文英之所以这样创作,是因为他是以自己的内心、自己的自由联想为转移的,其目的本就不是塑造完整的人物、连贯的情节,而是重在表现情感、表现那个悲伤的结局。

距离可以产生美不管吴文英的词,有多深涩、有多梦幻,这其实都是他主观追求的风格艺术。《乐府指迷》中记录了吴文英关于词的一段谈话,其中有这样一句:\"用字不可太露,露则直突而无深长之味。\"

可见,他\"以字代典\"、兼用多种修辞,又塑造梦幻之窗和\"意识流\"结构,给读者造成了\"隔\"、造成了障碍,其实本意都可以归结到他的这句话上——就是不想\"太露\",想保有\"深长之味\"。他用这\"深长之味\",拉开了与读者之间的一点距离,需要读者自己去索解、去品鉴,才能逐渐将距离拉近,看到梦窗词绰约多姿的面目。你也可以想象,为了忠实于这句话,忠实于这\"深长之味\",吴文英在背后做了多少反复细致的推敲琢磨,甚至是不遗余力。

形式的精深,造成了感知的困难。梦窗词虽然没能赢得广泛的读者,但它也以一种特殊的形式,丰富了宋词的艺术画廊。

回顾:

什么是“清空”词风?从姜夔的《暗香》《疏影》说起……