人人都关心国家治理,到底什么是治,什么是理?

治理国家这个事,从科级干部到出租司机,从散步的大爷到跳舞的大妈,谁都能说上两句。可能说得清“治”与“理”到底是什么的人,大概不多。

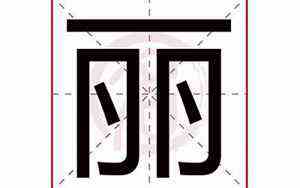

“治”和“理”都是形声字,一个从水,台声;一个从玉,里声。做动词讲时,二者都有对事物进行加工处置,使其更加完善的意思。区别在于,治的本意是治水,理的本意是琢玉。

治水,要将河道修葺完整,使周边环境太平安定。由此引申出管理、整治的意思。凡是需要修整完整、保持秩序的,都可以用“治”,比如,“治国”、“治人”、“治军”。

“治”还可以用在一些抽象概念上,比如“治病”、“治学”等等。

做形容词讲时,“治”表示社会安定,与“乱”相对。比如:治世之能臣,乱世之奸雄。

如果说治水的关键是治理之后的安定和秩序,加工玉石的关键则在于摸清璞玉的品质。

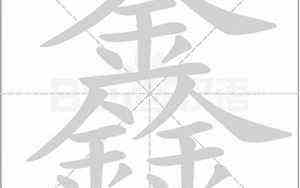

玉石原石硬度高、韧性差,不易加工。但是它通常都有一定的纹路,只要顺着纹路的方向雕琢,就能将玉与石分开,再琢磨成有用的器物。

理玉的过程与纹路密切相关,因此“理”又引申出纹理、条理之意。“井井有条”这个成语,最初是作“井井有理”。

摸清玉的纹路,可以理玉;摸清事物的规律,就明白其中的道理。因此有“天理”、“伦理”、“真理”等。

做动词讲时,“理”与“治”意思相近,都是指对事物进行加工处置。但“理”更注重条理性,强调将纷繁杂乱的事物变得条理、层次分明。比如“理财”、“理发”。

“治”强调的则是恢复秩序和安定。

体会一下“整理”和“整治”,就很清楚二者的差别了。

肿瘤一线、二线、三线治疗到底是什么意思?很多人都理解错了!

厚朴方舟团队编译 | 在肿瘤治疗的过程中,很多患者和家属经常会听到或看到一些一线治疗、二线治疗、三线治疗......等治疗线数(LOT)这样的词。

那么,什么是“治疗线数(LOT)”?一二三线治疗分别指的是什么?换药就是指治疗“换线”了吗?

▲图源:创客贴

一、一线、二线、三线治疗是什么?

其实目前对于治疗线数并没有特别明确的定义,一般认为治疗线数是指对晚期恶性肿瘤或者早中期恶性肿瘤患者手术后复发转移时的全身抗肿瘤治疗方案的选择以及应用的先后顺序。

一线、二线、三线治疗的划分主要是根据治疗效果和不良反应来确定的。

1

一线治疗

一线治疗一般是指肿瘤在根治手术或是其他一些根治手段时隔3个月以上出现复发,无法靠切除手术或局部放疗解决后,率先开始进行的全身抗肿瘤治疗方案。或者是无法采用手术或其他根治手段的晚期肿瘤患者率先开始进行的全身抗肿瘤治疗方案。

需要注意的是,早期恶性肿瘤手术切除、术前新辅助治疗、转化治疗以及术后辅助治疗等服务于手术的治疗方案不算线数。如果根治手术后复发,再次进行的切除手术或局部放疗也不算线数。

2

二线治疗

二线治疗指的是在一线治疗后,患者再次出现肿瘤进展,且对一线治疗方案耐药,更换的不同治疗方案。

3

三线治疗

三线治疗指的是二线治疗失败后,再次换用其它方案的治疗。

毋庸置疑,一线治疗是所有治疗的关键,一线治疗的目的是在可能的情况下尽可能实现肿瘤的根治,直接决定了患者的生存期。肿瘤一旦对一线治疗耐药,后线治疗的效果就会越来越差,患者的身体情况也会每况愈下。

因此,在确诊癌症后,可以寻找癌症治疗领域权威的专家进行问诊,综合病情和身体情况选择合适的治疗方案。

如果无法确定治疗方案,可以通过私信或评论联系厚朴方舟,由厚朴方舟为您预约世界权威的专家,确定合适的治疗方案,提高预后效果。

二、换药就是“换线”吗?

怎么样才是“换线”或者说更换到下一个治疗线数了呢?

其实到目前也没有一个统一的标准。

一般需要根据治疗方案是否出现疾病进展(PD)。如果某治疗方案疗效不佳出现疾病进展,同时系统治疗方案改变(换药、加药),往往就需要计算线数。未出现疾病进展而是因为毒性不耐受或者其它原因,换用其它同类型药物,往往不需要计算新的线数。

但还有一种情况,肿瘤病情没有进展,但治疗方案改变了,算不算“换线”呢?

这种情况相对比较复杂,2022ESMO大会上,有英国专家在治疗线数的换算《Line of Therapy: Definitions and Guidelines》演讲中提到:

未出现疾病进展,一轮系统治疗方案中部分药物被停用或其中一种换成同类型的其他药物,仍视为同一级的治疗线数。未出现疾病进展,一轮系统治疗方案中增添了一种或多种新的抗癌药,视为一种新的系统抗肿瘤治疗,则变成下一级的治疗线数。一些临床试验中将肿瘤病情没有进展,但系统治疗方案改变分为以下4种情况:

因不良反应换药,新药机制相同,多数情况不计算为下一级的治疗线数。因不良反应换药,新药机制不同,多数情况会计算为为下一级的治疗线数。维持治疗视为前一治疗线的延续,不计为下一级的治疗线数。提前计划的系列治疗,如:多发性骨髓瘤,初始治疗制定诱导化疗+干细胞移植+维持治疗,这三种治疗由于是计划内的系列治疗,肿瘤病情未进展,通常视为同一级的治疗线数。▲图源:创客贴

三、肿瘤治疗的三个关键!

肿瘤是一种高度复杂的疾病,需要包括手术、放疗、化疗在内的多种治疗手段进行综合治疗,才能实现长期生存,甚至是临床治愈。

因此,肿瘤治疗,一定要记好以下三个关键点:

01

把握治疗时机

中国工程院院士、山东第一医科大学(山东省医学科学院)名誉校(院)长、山东省癌症中心主任于金明教授在专访中强调,肿瘤患者有且仅有一次最佳治疗机会,要抓住这次机会,规范诊疗是重中之重[4]。

▲图源:网络

好的开始是成功的一半,如果从一开始就选错了治疗方案,很可能错失治疗机会,无法实现临床治愈。

02

选择权威的医疗团队

面对肿瘤,多学科的联合诊治至关重要,多学科的专家会诊可以为患者提供更加精准、规范的肿瘤诊疗方案。

世上没有包治百病的好药,只有一把钥匙一把锁,把问题一个一个解开。而医生如同战场上制定战斗方案的将军,必须要明确面对的敌人是什么,藏在什么地方,需要用什么样的方法去攻击,每一种治疗手段的优缺点、近期和远期的效果及代价以及后续需要什么手段去恢复正常状态,才能真正实现对肿瘤的攻克!

另一方面,肿瘤治疗的副作用常使得患者放弃治疗,造成治疗中断,癌细胞就有可能再次被唤醒继续繁殖。而选择权威的医疗团队,可以精细管控药物治疗的副作用,根据患者的身体情况确定合适的剂量和疗程,在保证效果的同时,更大程度减少药物治疗可能带来的副作用,让患者能够更轻松的完成治疗。

03

坚持定期复查

有的患者认为结束治疗后就完事儿,再也不用去医院,可以任意放纵自己了。其实,这种想法非常错误,任何恶性肿瘤在治疗后的任何阶段都可能复发和转移,及时地、仔细地、定期地检查有可能早期发现转移和复发,以便及早采取措施处理,防止病情进一步恶化。

值得一提的是,有的患者因为担心自己可能发生复发转移,隔三差五就往医院做检查,想给自己吃一颗定心丸。这种方法也不正确,因为癌细胞的生长有一定的时期,短期内的复查不仅不会发现癌细胞是否有复发转移,还可能因频繁的复查,而使医生无法在肿瘤复发的第一时间发现。另外,频繁复查对身体也有一定的伤害。

因此,谨遵医嘱,定期复查才是正确的。

总而言之,癌症的治疗,并不能单单依靠患者一个人或一个医生就可以完成,而是应该通过患者和医院多学科团队(MDT)的共同配合,制定周密、详细的治疗计划,在提高癌症治疗效果的同时,减少因癌症治疗而产生的副作用,延长患者的生命。

厚朴方舟,结合多年服务重大疾病患者的实践经验,可以根据患者的健康状况推荐匹配全球顶尖医院实现精准医疗,解决每一位患者就医时面临的难关,让患者不再因不了解病情,而错失本来存在的治疗机会。

健康所系,性命相托,厚朴方舟愿用优质的医疗服务,成为您心中的诺亚方舟。有就医需求或希望了解更多肿瘤治疗的内容,可以通过私信或评论联系小编。

法治到底是什么?

有人说,法治是法律的统治。也有人说,法治优于人治。还有人说,法治是最理想的国家治理方式。法治到底什么?如何正确认识和理解法治?关于法治的说法,是真理还是忽悠人的说法?仍然是一个值得深入探究的问题。

一、法治并不是与人治对应的概念

通常认为,法治是一个与人治相对应的概念,这种认识是有失偏颇的,法治与人治并不是两个并行或对等的概念,人类社会所有的治理活动都是人治,人治是绝对的,至今为止,还没有出现过超越人治的社会治理模式。人类历史上,勉强可以与人治对应的是神治,但所谓的神治,也是人借用神的名义实施的治理,实质上仍然是人治。法治也一样,归根结底,法治也是人治的一种具体表现形式,“徒法不足以自行”,离开了人的作用,法既不能产生,也不能有效运转,即使在最理想的法治状态之下,也是人的判断、决择、意志等核心要素起着决定性作用,也深深地烙上了人的智识、情感、个性、良知等主观因素,离开了人的核心、根本性作用,法治是寸步难行的。

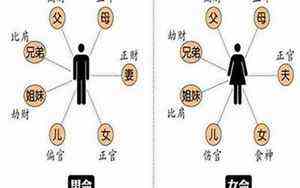

二、法治的本质是司法型治理

法治只是人治下一位阶的概念,具体来说,法治就是司法型治理,即人们通过立法方式制订法律,再通过司法的方式对违反法律的行为进行纠偏,将人们的行为约束在法律规定的范围内,从而实施的治理和管理活动。与之对应的并不是人治,而是行政型治理。与司法型治理不同的是:行政型治理既可以依据法律也可以依据政令(政策),对违反法律或政令(政策)行为的纠偏既可以是司法方式,也可以是行政方式。现代社会,完全实行司法型治理或完全实行行政型治理的,几乎没有!一个国家如果行政权力是社会终极性主导权力,则是行政型治理;与之对应,如果不是行政权力而是司法权力是社会终极性主导权力,则是司法型治理,即法治。长期以来,我们把法治作为人治的对立面来看待,从根本上混淆了法治与人治的区别,掩盖了法治的本质,也使得人们对法治的认识成为一种似是而非的认识。

三、法治有自身鲜明的特色

与行政型治理相比,司法型治理有自身十分鲜明的特色。一是司法型治理是无为之治。“法无明文规定不处罚”、“法无明文规定不禁止”,在司法型治理模式下,公民只要不做违背法律的事情,政府就无权也不会干预公民的活动。政府在社会治理中的作用极其有限,只是充当“守夜人”的角色,即所谓“管理最少的政府就是最好的政府”。二是司法型治理是被动之治。司法型治理并不是完全放任不管的治理方式,只是这种治理方式的重点不在主动干预,而在于被动纠偏。相比于行政型治理,这种治理方式在对于违法犯罪行为的追究和惩治方面,要更严密,更严明,更严厉。三是司法型治理是自治之治。司法型治理的实现,在很大程度上,需要建立在普遍性自律的基础之上,需要社会大众自觉依照法律规则而实行自我管理、自我约束、自我治理,没有这种高度的自治意识,没有强烈的自治精神和法律敬畏,司法型治理就难以为继,不仅不会出现那种理想的法治状态,甚至会出现普遍违法、法不责众的混乱和无序。

四、法治不是万能的

法治固然是一种比较理想的国家治理方式,但法治并不是万能的,如果法治是万能的治国铁律,没有哪个国家会放着现成的万能治理方式不用,而劳心费神地在选择本国治理方式上进行艰难探索。

首先,法治更适宜于以私有制为经济基础的国家。私有制为社会的自我管理、自我约束、自我治理提供了肥沃的土壤,国家主动干预经济社会生活的必要性、可行性都被降低到最低的限度,在以私有制为经济基础的国家,法治成为一种成本最低而效益最高的治理方式。

其次,法治更适宜于以宗教为主体意识形态的群体。在没有强大的外在压力和精神支持的情况下,好逸恶劳、贪图舒适、放纵享乐会成为社会群体主流的行为模式。在具备一定的社会物质条件前提下,没有精神上的支柱和意识形态上的约束,人类更容易普遍性地向堕落和颓废的方向演化。以宗教为主体意识形态的群体,宗教对于社会群体精神上的约束,很大程度上可以代替政府对社会精神文明的主动干预和倡导,法治这种被动性治理的弊端才可以在一定程度上得到遏制。

其三,法治会不可避免地带来社会组织动员能力的下降。组织动员能力是人类社会的核心能力之一,也是人类社会从其他动物群体中脱颖而出的最重要能力。人类正是依靠强大的组织动员能力,才克服了人类个体力量和能量上的局限,依赖群体的力量战胜了自然界的一切强大对手。在没有代差的同等级人类文明中,组织动员能力也是决定一个国家或民族命运的关键因素。人们一旦习惯了法治内在的无为、被动、自治性生活方式,就会形成对集体主义以及集中统一组织体系根深蒂固的对立和反感,在重大灾难或祸患面前,将会一盘散沙、软弱无力。

什么叫自愈?

今天我和一个同事闲下来的时候,给我讲她的故事,她说,她结婚的时候,有135斤,1.6的个头,特别的圆润,也特别的土,那脸她说就一个大饼脸,哈哈。我说你为什么现在那么瘦呢?她说她生了孩子之后,几年都在家带孩子,那个时候她就像疯了一样,一天不吃不喝,一下子瘦到92斤,经常一个人坐公交车到处走,有的时候一个人跑到阳台上去坐着,看到什么都想发火,跟谁聊天,都是上句还好好的,下一秒就爆炸了。甚至和她老公冷战,跟家人朋友都可以说话,和她老公冷战一个月不说一句话。天呐,当时我想,你应该是得了产后抑郁症,我问她?为什么看你现在怎么那么开朗呢?一天到晚嘻嘻哈哈。怎么突然就好了呢?她说,孩子大了点,她就去杭州打工了,在工厂里有同事聊天。陪我说笑,我一下子就变得开朗很多了。她随着年龄的增长,现在也悟到很多。她变得什么事都不爱钻牛角尖了,凡事都想的很开,朋友都说她变了很多,现在每年都会约她的好闺蜜一起去自驾游。她说她的余生就要好好的活着,开心快乐的活着。没有什么过不去的坎,既来之,则安之。是啊,人一生当中会遇到很多很多事情,开心的,不开心的。都说心病还得心药医,能自愈自己的永远是自己,别人的劝说都不如自己想明白,希望余生我们都活的像个孩子,忘掉忧愁,忘掉烦恼,开心快乐,没心没肺,健康的活着。哈哈