张杰:《红楼梦》甲戌本独多四百多字的来源问题

在第一回开头部分,甲戌本比庚辰本多出四百多字,这也算一处具有实质性意义的异文。甲戌本的文字如下:

甲戌本《红楼梦》第一回

列位看官:你道此书从何而来?说起根由虽近荒唐,细按则深有趣味。待在下将此来历注明,方使阅者了然不惑。原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单的剩了一块未用,便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经锻炼之后,灵性已通,因见众石俱得补天,独自己无材不堪入选,遂自怨自叹,日夜悲号惭愧。一日,正当嗟悼之际,俄见一僧一道远远而来,生得骨格不凡,丰神迥别,说说笑笑来至峰下,坐于石边高谈快论。先是说些云山雾海神仙玄幻之事,后便说到红尘中荣华富贵。此石听了,不觉打动凡心,也想要到人间去享一享这荣华富贵,但自恨粗蠢,不得已,便口吐人言,向那僧道说道:“大师,弟子蠢物,不能见礼了。适闻二位谈那人世间荣耀繁华,心切慕之。弟子质虽粗蠢,性却稍通,况见二师仙形道体,定非凡品,必有补天济世之材,利物济人之德。如蒙发一点慈心,携带弟子得入红尘,在那富贵场中、温柔乡里受享几年,自当永佩洪恩,万劫不忘也。”

二仙师听毕,齐憨笑道:“善哉,善哉!那红尘中有却有些乐事,但不能永远依恃,况又有‘美中不足,好事多魔’八个字紧相连属,瞬息间则又乐极悲生,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空。倒不如不去的好。”

这石凡心已炽,那里听得进这话去,乃复苦求再四。二仙知不可强制,乃叹道:“此亦静极思动,无中生有之数也。既如此,我们便携你去受享受享,只是到不得意时,切莫后悔。”石道:“自然,自然。”那僧又道:“若说你性灵,却又如此质蠢,并更无奇贵之处,如此也只好踮脚而已。也罢,我如今大施佛法助你助,待劫终之日,复还本质,以了此案。你道好否?”石头听了,感谢不尽。

那僧便念咒书符,大展幻术,将一块大石登时变成一块鲜明莹洁的美玉,且又缩成扇坠大小的可佩可拿。那僧托于掌上,笑道:“形体倒也是个宝物了!还只没有实在的好处,须得再镌上数字,使人一见便知是奇物方妙。然后好携你到那昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,温柔富贵乡去安身乐业。”

石头听了,喜不能禁,乃问:“不知赐了弟子那几件奇处,又不知携了弟子到何地方?望乞明示,使弟子不惑。”那僧笑道:“你且莫问,日后自然明白的。”说着,便袖了这石,同那道人飘然而去,竟不知投奔何方何舍。

庚辰本的文字如下:

庚辰本《红楼梦》第一回

列位看官:你道此书从何而来?说起根由虽近荒唐,细按则深有趣味。待在下将此来历注明,方使阅者了然不惑。

原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单的剩了一块未用,便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经锻炼之后,灵性已通,因见众石俱得补天,独自己无材不堪入选,遂自怨自叹,日夜悲号惭愧。

一日,正当嗟悼之际,俄见一僧一道远远而来,生得骨格不凡,丰神迥异,来至石下,席地而坐长谈,见一块鲜明莹洁的美玉,且又缩成扇坠大小的可佩可拿。那僧托于掌上,笑道:“形体倒也是个宝物了!还只没有实在的好处,须得再镌上数字,使人一见便知是奇物方妙。然后携你到那昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,温柔富贵乡去安身乐业。”

石头听了,喜不能禁,乃问:“不知赐了弟子那几件奇处,又不知携了弟子到何地方?望乞明示,使弟子不惑。”那僧笑道:“你且莫问,日后自然明白的。”说着,便袖了这石,同那道人飘然而去,竟不知投奔何方何舍。

要说明的是,甲戌本有下划线的四百三十字是独有的;庚辰本上的“异,来至石下,席地而坐长谈,见”十二字是外人所添加,以弥合这里的缺失。庚辰本的这段文字与现存其他古抄本基本相同,程甲本、程乙本在这些抄本的基础上又有了改动。

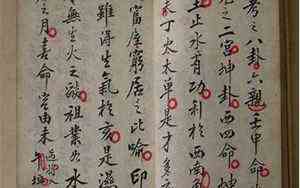

《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》

“再评早本说”、“再评晚整说”的研究者占大多数,他们认定甲戌本独多的四百多字是曹雪芹的原文,只是庚辰本的早期前身或某一早期后代抄本删除或漏抄了这四百多字。

而“四评晚整说”的研究者占少数,如赵冈先生、徐乃为先生等人,按他们的观点庚辰本的文字是曹雪芹的原文,而这四百多字才是畸笏整理时增写的。

胡适先生在1928 年3月发表的《考证〈红楼梦〉的新材料》一文中,就先引了戚本的此段文字,然后说道:“这一段各本大体皆如此;但其实文义不很可通,因为上面明说是顽石,怎么忽已变成宝玉了?今检脂本,此段多出了四百二十余字,全被人删掉了。”[1]

俞平伯先生同意这种删节的说法。梅节先生在《〈红楼梦〉成书过程考》中也说道:“可见这四百多字是和作者原先确定的主题连在一起的,不可能是后来找补上去。至于后来删去这四百字,则是因里面有碍语。”[2]

赵冈、陈钟毅夫妇在他们的文章中讲到后来的整理者:“此人根据庚辰本上的简短叙述,扩充了几百字。”[3]

徐乃为先生也说道:“这‘四百余字’确实是在后于己卯本、庚辰本时代的整理时才添衍的,此前的原稿本中是没有的。这个整理者,一方面要把庚辰本第一回前的‘此开卷第一回也’的三百余字的回前评整理成‘凡例’的一部分,另一方面,他也发现这‘石头变美玉’的故事缺少铺垫,于是添加了这‘四百余字’。”[4]

周绍良先生在1962年10月就写成了《读刘铨福原藏残本〈脂砚斋重评石头记〉散记》一文,但发表却到了1975年,他说道:“我相信这个刘铨福原藏残本是脂砚斋在甲戌年写定的一个‘重评’本,是曹雪芹第五次增删的早期定本。这种推论,并不排斥脂砚斋在甲戌之后作任何改动或增加行间批和眉批”。[5]

然后,他既批评了删节的观点,也批评了后增的观点,而认为这是抄手的漏抄,他说道:“依我的推断,相信另外有个抄本是每半叶十二行,行十七字至十九字,并不像甲戌本这样规矩的每半叶十二行,行十八字,因之这个本子在第一叶的前半叶抄至‘丰神迥’三字而止,而在第二叶的后半叶的起头九个字是‘一块鲜明莹洁的美玉’,后来人们借抄这部书时,在匆匆翻书叶时,将两叶作一叶翻了,以致中间一段遗落而不知,于是便成了‘丰神迥一块鲜明莹洁的美玉’,完全是一句莫明其妙的话。重抄者因为这里不通,显然从‘迥’字以下有问题,于是便补上‘异来至石下席地而坐长谈见’十二个字的不伦不类的话,勉强敷衍过去,遂使中间失落的正是四百三十字。”[6]

从此以后,漏抄的观点便占了上风。

杨传镛先生写作了《甲戌本底本的行格及其他》一文,也同意是漏抄。只不过,周绍良先生认为漏抄的是前叶的后半叶与后叶的前半叶,而杨传镛先生则根据自己对甲戌本底本行格的推测,认为漏抄的是一个整叶,即不知什么原因,底本丢失了一个整叶。

这样一来,就需要大家考虑究竟是在什么本子上发生了这一漏抄呢?还是先让我们来看一看漏抄的理由论述吧。

为什么漏抄的看法能够让大多数研究者接受呢?因为大家读一读庚辰本的文字,就会感到它文意不连贯,前言不搭后语。

先说了悲号惭愧的石头,然后一僧一道来到这里,席地长谈,“见一块鲜明莹洁的美玉”,注意,石头是石头,美玉是美玉,石头与美玉毫无关系。那僧托美玉于掌上,说要镌上数字,并携美玉到那昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,温柔富贵乡去安身乐业。

突然,石头听了,喜不能禁,竟把那僧对美玉说的事往自己身上拉扯:“不知赐了弟子那几件奇处,又不知携了弟子到何地方?”那僧竟不觉奇怪,“便袖了这石,同那道人飘然而去”。美玉去哪了?有头无尾,语焉不详。

改琦绘通灵宝玉、绛珠仙草

冯其庸先生、林冠夫先生都是周绍良先生漏抄看法的支持者。他们认为,庚辰本之类的本子在这里是文理不通的,因此甲戌本这四百多字必定是原有的。冯其庸先生说道:“可以看出,庚辰本的文字是不成文理的,不可能是雪芹的原稿,甲戌本上的这段文字,应是雪芹早期原稿所有”。[7]

同时,他也批评了后增的说法:“有的同志认为庚辰本是原稿的文字,甲戌本是后补上去的,我认为事情正好相反。”[8]

林冠夫先生认为,曹雪芹当然也会有不成熟的文字,需要不断修改,但不成熟与前言不搭后语是两回事,他说道:“不成熟却不可能是这般前言不搭后语的文字。要是那样,曹雪芹就不成其为曹雪芹了。”[9]

同时,他还批驳了删节的说法:“本来通顺畅达,情理兼备,好好的一段文字,为什么要删节成前后不能连贯,漏洞百出的文字?”[10]

那么,二百年来,广泛流传的程甲本、程乙本的后代刊本是怎样的情况呢?原来在首次活字印刷出版前,程伟元、高鹗就发现了这些抄本在这里有文理不通的问题,他们便将一僧一道看见的“一块鲜明莹洁的美玉”改为“这块鲜莹明洁的石头”,即删除了“美玉”,全用“石头”来贯穿到底。虽然保留的“鲜莹明洁”四个字来修饰那块大“石头”有点儿不伦不类,但总算文理勉强通畅了。

现在来说,究竟是在什么本子上发生了这一漏抄呢?杨传镛先生认为从甲戌本到己卯庚辰本的退变,是由脂砚斋们所完成的,因此这一漏抄就应是脂砚斋们在这次退变过程中的失误。

按杨传镛先生推测的甲戌本底本的行格,漏抄那叶之前有凡例和题诗、第一回回目名、以及漏抄文字之前的开头文字。总之,从甲戌再评本到己卯庚辰四评本之间没有存在过别的本子。

甲戌本第一回相关批语

一些研究者解释为,脂砚斋从甲戌即乾隆十九年抄起,到丙子即“乾隆二十一年五月初七日对清”(写在第七十五回回目前的空页上),其实只形成了一个本子。但郑庆山先生不同意这种看法,他说既然有再评本、四评本,中间一定有三评本,即丙子本。

刚才说了,庚辰本之类的本子在这里是文理不通的,那么,不论是甲戌至丙子的本子抄成己卯庚辰本,还是甲戌再评本抄成丙子三评本(后为己卯庚辰四评本所继承),真的出现了这一漏抄,脂砚斋在阅读到这里时,能心安理得地接受吗?同时,在甲戌本这四百多字旁,还有脂砚斋写作的七条朱笔侧批,难道他也要舍弃吗?

因此,人们觉得,这一漏抄不可能发生在脂砚斋掌握的那几个本子上,即甲戌再评本(或甲戌至丙子的本子)、丙子三评本、己卯庚辰四评本上都应该存在着这四百多字。所以,这一漏抄只可能发生在别人过录书稿之时,而且底本或最早前身只能是脂砚斋的最后一个评本即己卯庚辰四评原本。

杨传镛先生认为这一漏抄发生在脂砚斋们从甲戌本到己卯庚辰本的退变抄写的时候,而且还能够长期存在于书稿之上,显然是低估了脂砚斋的文化修养和文字水平。

如果是别人依据脂砚斋己卯庚辰四评原本抄写时漏抄了这四百多字,则与周绍良先生的说法比较相近,即第一回回目名、第一回回前总评(应低两格抄写)以及漏抄文字之前的开头文字占了一叶半,才在这里发生了将两叶作一叶翻而漏抄两个半叶之事。有些研究者不认可抄手会将两叶作一叶翻,其实有些事情发生得少并不等于不可能发生。

我们对本节作一个小结。我们认同大多数研究者的看法,正是因为庚辰本之类的本子在第一回开头部分明显文理不通,所以我们认定那样的文字不可能是曹雪芹的原文。甲戌本这四百多字,应该是“原有后漏”,而不会是“原有后删”或“原无后增”。

同时,我们还认为脂砚斋不可能有如此重大的失误,即便真的漏抄了,他在后来阅读时就会发现,肯定会补抄上去的。因此漏抄这四百多字,我们觉得肯定是别人过录书稿之时发生的。

注释:

[1] 宋广波编:《胡适红学研究资料全编》,北京图书馆出版社, 2005年,第241页。[2] 梅节:《〈红楼梦〉成书过程考》,《红学耦耕集》(增订本),文化艺术出版社,2000年,第165页。[3] 赵冈、陈钟毅:《红楼梦新探》,文化艺术出版社,1991年,第189页。[4] 徐乃为:《红楼三论》,中华书局,2005年,第357~358页。[5] 周绍良:《读刘铨福原藏残本〈脂砚斋重评石头记〉散记》,《周绍良论红楼梦》,文化艺术出版社,2006年,第146~147页。[6] 周绍良:《读刘铨福原藏残本〈脂砚斋重评石头记〉散记》,《周绍良论红楼梦》,第149~150页。[7] 冯其庸:《敝帚集—冯其庸论红楼梦》,文化艺术出版社,2005年,第251页。[8] 冯其庸:《敝帚集—冯其庸论红楼梦》,第251~252页。[9] 林冠夫:《红楼梦版本论》,文化艺术出版社,2007年,第48页。[10] 林冠夫:《红楼梦版本论》,第48页。此为未刊稿《“甲戌本底本早晚之争”平议(下)》中的一节,经作者授权刊发,转载请注明出处。

甲午海战日本的吉野号究竟有多厉害?1894年10月24日日军攻入中国

萨沙历史上的今天。

作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

甲午战争中,日本联合舰队的吉野号究竟有多厉害?1894年10月24日:甲午战争:日军进入中国境内。

甲午战争中两国军舰,都不属于世界一流军舰,包括定远号、镇远号铁甲舰只属于二流水平。

即便如此,吉野号在同等排水量的巡洋舰中,仍然是最先进的型号之一。

我们一点点来看。

首先,吉野号是非常新的军舰。

北洋水师的大部分军舰,是在五六年以前甚至更久时间制造的。比如定远号和镇远号,服役是1885年,也就是甲午战争爆发前9年。

19世纪后期,海军技术发展非常快,各种科技不断诞生。当时大体是10年左右一个周期,军舰的技术有很大变化。建造时很强的军舰不能及时升级,是难以打过新式军舰的。

吉野号是1893年底才服役,在1894年就参加了甲午战争,前后还不到1年。

其次,吉野号航速惊人。

英国人对巡洋舰有自己的观念,认为速度是第一位的。

只有在速度上占据上风,巡洋舰才能把握海战的主动权。

事实证明,这个观点是正确的。

鉴于这个理论,英国阿姆斯壮 造船厂精心制造了吉野号,使用了当时最先进的12 台燃煤锅炉和两台四冲程蒸汽机提供动力,驱动两个螺旋桨。

结果就是,吉野号航速高达23节!

这个航速在当年,绝对是逆天的。

北洋水师主力舰中,只有致远、靖远两艘穹甲巡洋舰为18节,其余大部分军舰都不到15节。

要知道,致远、靖远穹甲巡洋舰排水量仅为2000多吨,吉野号为4000多吨,差了一倍。

吨位这么大,吉野号却能保持很高航速,相当了不起。

高航速的优势是,打得赢就打,打不赢就跑,总之是立于不败之地。

而吉野号也凭借高航速,有过几次很好的发挥。

丰岛海战中,吉野号几分钟内就将济远号打跑,随后高速追赶。

济远号航速是16.5节,在北洋水师中已经算是快的。但在吉野号追击下,根本就逃不走,方伯谦吓得一会挂白旗,一会挂日本军旗。本来济远号是肯定要完蛋了,好在撤退期间该舰超水平发挥,尾炮发射的一发炮弹击穿了吉野号。这导致吉野号暂时失去高航速,才被济远号趁机逃走。

再次,吉野号火力惊人。

英国海军很强调巡洋舰的高航速和强大火力,防御力则是第三位的。

吉野号的火力很强,在同级别军舰中是第一流的。

它装备152毫米速射炮4门,120毫米速射炮8门,47毫米速射炮22门,还有鱼雷发射管。

不谈47毫米火炮,吉野号单单120毫米以上中口径速射炮就有12门之多,非常惊人。 我们看看北洋水师仅次于2艘铁甲舰的来远号装甲巡洋舰,已经很强了,仅有克虏伯1880式35倍径双联装210毫米后膛炮2门,克虏伯1880式35倍径150毫米单装炮2门,一共为4门。

210毫米火炮威力较大,但北洋水师的火炮不是速射炮,射速很慢。

即便是吉野号有4门火炮,来远号有12门火炮,因为射速的差距,两军舰实际火力应该差不多。

现在是吉野号有12门,来远号才4门,火力根本就是一边倒,差距非常巨大。

至于济远号,只有2门210毫米火炮,1门150毫米火炮,一共才3门,又不会是速射炮,根本不是吉野号的对手。

即便是一对一,吉野号也可以轻松击毁济远号。

再次,防御力较差。

一艘4000吨的军舰不可能面面俱到,吉野号的防御力较差,是穹甲军舰。

所谓穹甲,就是主要由穹甲甲板构成主要防护结构,中央隆起部分厚度1.75英寸,侧面倾斜部分厚度为4.5英寸,弹药库、机舱等重要舱室置于穹甲甲板以下,此外,侧面还有煤仓储煤可提供一定的防护力。

穹甲主要是保护动力舱和弹药库,对军舰做重点保护。军舰只要动力舱还能运转,最低程度就可以逃走。而弹药库一旦被击中,可能造成大火和殉爆,导致全舰毁灭性灾难。所以重点保护弹药库,也是穹甲的设计意义。

实际上,吉野号的防御力不怎么样。它的穹甲的甲板水平部位,只有45毫米厚度,根本没什么用处。倒是甲板倾斜部的装甲厚度,以及火炮的防盾有115毫米,尚且有一定作用。相比定远号、镇远号高达350毫米以上的水线装甲,差了十万八千里。

上面说了,丰岛海战中,吉野号追击济远舰时中炮。

济远号尾炮连续发射3发炮弹,击中吉野号附近。其中1发150毫米口径火炮击中右舷,击毁舢板数只,穿透钢甲,击坏发电机,坠入机舱的防护钢板上,然后又转入机舱里。由于弹头里面未装炸药,是实心穿甲弹,炮弹就没有爆炸,使吉野侥幸免于遭到重创。

即便如此,也让吉野号暂时失去追击能力,只能返航。

可见,吉野号的防御力不强,也只是相对来说。

吉野号并不亚于,除了2艘铁甲舰和2艘装甲巡洋舰以外的北洋水师所有军舰的防御力。

来远号装甲巡洋舰、经远号装甲巡洋舰,表面上防御力很强,其实没什么了不起。

这辆艘军舰的装甲设计存在漏洞,中央装甲盒结构的实战中效果不佳:水线装甲带装设位置太低,正常排水量状态下装甲带顶部差不多到了水线位置,满载时情况更严重。而且装甲带各装甲板因为是拼接而成,接缝处中弹即可能造成破裂进水。

而除了这个中央装甲盒结构以外,来远号、经远号也是穹甲保护结构,同吉野号区别不大。

吉野号的防御力比来远号、经远号稍弱而已,可以利用高航速进行弥补。

想要击中吉野号这种快速航行的军舰,炮手的难度是非常大的。

那么,我们可以这么说。除了定远号、镇远号两艘铁甲舰以外,吉野号综合战斗力可以轻松压倒北洋水师其余所有军舰。

因为战斗力强悍,吉野号在甲午战争中的战绩很好。

丰岛海战中,吉野号为首的3艘日本军舰,轻松打跑了北洋水师的济远舰、广乙舰,俘获炮舰操江,击沉运输船高升号。

黄海海战中,吉野号作为日军游击编队领舰,率领巡洋舰高千穗、秋津洲、浪速发挥了巨大的作用。他们迅速击沉了较弱的超勇、扬威二舰,接着重创致远、经远、来远三舰,击沉其中三艘。剩下的来远舰受重伤,甲板上被烧成了空壳。

因缺乏大口径致命火炮,吉野号等舰围攻定远号镇远号铁甲舰,打到黄昏也始终无法将它们击沉。

事实证明,120到150毫米速射炮只能重创铁甲舰,想要击沉的难度很大。

有意思的是,李鸿章曾经试图购买了吉野号的姊妹舰,布兰科‧恩卡拉达号。

该舰是智利海军订购的,已经基本建造完毕,智利愿意转售给满清,售价仅为35万英镑。

这艘军舰经过改进,火力和装甲防御都强于吉野号。

可惜满清海军经费紧张,又因为慈禧太后过生日挪用了大量海军经费,根本没钱购买新军舰,最终不了了之。

如果能够有2艘吉野号出现在黄海海战的北洋水师中,这次海战的结局可能完全不同。

可惜,满清这种烂政府,烂泥扶不上墙。

一个秉承着“宁赠友邦不予家奴”的政府,哪有本事抵抗外辱呢?

声明:

本文参考

图片来自网络的百度图片,如有侵权请通知删除。