渭北高原“面花王”——记澄城县面花工艺大师惠相楼和申红云夫妇

渭北高原的“面花王”

——记澄城县面花工艺大师惠相楼和申红云夫妇

文/刘省平

一

庚子岁末,严寒仍在持续,新冠疫情再起,大家的心理再次因为疫情而紧张起来。而我却和一位姓赵的朋友从省城西安驱车赶往地处关中东府渭北高原的澄城县城,参观了红云花馍店与澄城县红云花馍专业合作社,并专门采访了面花手工艺术大师、“红云花馍”品牌创始人惠相楼与申红云两位老师。

1月14日傍晚,我们缓步走进了位于澄城县城青正街的“红云花馍店”。其实,我与惠相楼、申红云夫妇早已在四年前就相识了,这还是我第一次到到他们店里来。店面不大,约二十平米,花馍样品虽然只有就几十个,却都是艺术精品:有小的,有大的;有高的,也有低的;有单个的,也有组合的;有摆放在玻璃柜里的,也有摆放在外面桌子和架板上的……这些作品,不论是造型、纹饰,还是色彩,都很精细绝美,其中都蕴含着喜庆祥瑞吉祥的寓意,也体现着卓尔不群的创意,简直令我目不暇接,眼花缭乱。每一件作品前都贴有一张卡片,上面写着作品名字、寓意和用途,比如:“龙凤枣山”“寿山”“龙凤鸡”“龙凤羔”“镇宅老虎”“威武老虎”“龙凤老虎”“ 鸿运福猪”“龙凤寿桃”“ 十二生肖”等等。

俗话说:“外行看热闹,内行看门道。”我一直很喜欢中国民俗文化,接触面花艺术也快十年了。我深知,这一件件、一组组作品里都有着深刻和丰富的寓意,有着老百姓对美好生活的寄托和希望。小件的作品,也是我在其它地方未曾到过的;大件的作品,如“龙凤枣山”,高达2.6米,整体造型是一座三棱状的塔山,每个棱面上由不少小部件有机地组合而成,造型奇特、五彩纷呈,这样的创意设计和作工手法实在令人叹为观止。这件作品体积最大,重量也最大,做起来肯定最费时间和精力,它被摆在店面最里面,可见它在作者心中的位置,这应该是惠相楼与申红云夫妇的代表作了。还有一件较大的作品,名为“新冠病毒抗疫枣山”。看到这幅大作,我眼前再次一亮,就问惠老师:“这是什么时候完成的作品?”惠老师说:“去年春节期间,新冠疫情自武汉爆发,全国各地封城封村,我们老家这边也一样,政府不让走亲访友,我和老婆、娃娃们呆在家里也没事可干,为了响应全国抗击疫情的号召,我们全家人一起动手创意制作了这幅作品,从正月十五开始做,半个月后才完成。等疫情好转之后,我们曾受邀到各地展出过这件作品,不论是官方,还是民间,大家普遍反映很好……”听了他的介绍,我为他们全家人的拳拳爱国爱国之情所深深感动。新冠疫情影响国人近一年时间,眼看年关将至,疫情又闹将起来,这件作品不仅在当时,在当下也是有着深刻现实意义的。

看完店里所拜访的面花作品后,我嘴里冒出来一个词语:“惊艳!”这是我的第一感觉。惠老师听到此话,脸上再次露出真诚、憨厚且略带羞涩的笑容。我说:“如果说2016年10月在泾阳龙泉公社首届民俗文化节上看到‘红云花馍’时我的眼睛被震撼到了的话,那么这次在你们店里的参观,使我的心灵受到了一阵强烈的震撼。才四年多不见,你们夫妻二人的面花作品越来越棒了!”惠老师的眼睛猛然射出一道亮光,随即哈哈一笑:“哎呀,时间过得太快,一眨眼咱们已是四年没见了。自从那次你邀请我们去泾阳参加民俗文化节,不久我们就再次受邀去了一趟龙泉公社,还参加了央视七套‘陕西咸阳美丽乡村快乐行——走进泾阳’节目的录制现场。也就是从那之后,我和你嫂子经常受邀参加全国各地的民俗艺术展,也陆续获了很多奖,还到陕西师范大学和清华大学参加了系统的专业培训……”

我在聆听惠老师讲述的时候,看见靠门口右边的那面墙上挂了不少由省、市、县各级政府部门和行业协会颁发的奖牌:中国陕菜之都——美食名宴、陕西·白水“仓颉杯”厨艺大赛金奖、中国陕菜之都老字号餐饮美食名店……还有一张由澄城县文化馆、澄城县非遗保护中心联合颁发的“澄城县面花传习场所”铜制挂牌。另外,在门口对面最里边的那面墙跟前放了一个玻璃柜,架子上也摆放了很多奖牌、奖杯和证书,其中三张奖牌特别吸引眼球:其中有两张由世界非物质文化遗产联盟会和中国传统文化联合会于2018-2019年印制的“香港金紫荆花奖世界非遗文化艺术大赛最高奖”和“香港金紫荆花奖世界非遗文化艺术大赛银奖”,另外一张是由陕西省餐饮业商会、陕西省各市商协会、《陕西餐饮》杂志社联合颁发的“改革开放四十年创新人物惠相楼”。

看过听罢之后,我不禁竖起大拇指为惠老师和申老师这些年所取得的成绩而连连点赞。

二

为了能够看到更多“红云花馍”作品,获得更多一手资料和信息,我们在澄城县城住了一晚。翌日清早,在惠相楼老师的带领下,我们一起走进了他家的面花创作传习基地——澄城县红云花馍农民专业合作社,参观了他们创作的其它作品,并对他们家人进行了一番深入扎实的采访。

由快到澄城县城去的那条官道西边的一个路口进去,沿一条水泥大路往里再走约四五百米,再向右一拐就到了目的地。这里住着一排三四户人家,都安了大红铁门,里面盖的是平房。一块竖型的金属牌挂在从右数第二户人家的大门外一侧,上面的印字是:“澄城县红云花馍农民专业合作社”。我以为这就是惠老师的家了。他却说:“我大是县民政局的退休干部,这是单位当年分给我家的改造房,看起来像庄户人家的院子。”我问道:“哪你们老家在哪儿?”他说:“尧头镇杨家村三组惠家河下村。””我说:“就是产尧头窑的黑瓷那个地方么?”听到他“嗯”了一声之后,我又说,“尧头窑在陕西很有名的,听说那里现在有一个景区。”他说:“是的,就是尧头窑旅游度假区,国家给那边投资了几个亿,弄得不错,今天忙完后带你去看看。”

从一道挂着软皮帘子的大红铁门进去,门房外厅的一道照壁映入我的眼帘。这是一道很特殊的照壁,它既不是关中农家那种常见的“土地堂”,亦不是贴有风景画的瓷片墙,而是一件供放在桌子上、装在玻璃框中的高约一米的面花作品,名曰“龙凤寿山”。外厅左面靠墙处的几张桌子上也摆放了几件寓意吉祥的面花作品,靠上房那边的墙上挂了多幅相框,是惠家夫妻参加各种展览、会议、活动的合影及留念照片。“照壁”右侧有一道门,从此门进去,里面是一间二十多平米的房子。这是面花作品展厅,四面墙前装了几层架板,房子中间也放了一些木台和架子,上面也全放的是作品。这是一个面花的世界,大大小小,异彩纷呈。有一面墙边的架子上,摆着几个浅浅的纸盒子,里面堆放的小东西很精致可爱,自然亦都是面花作品了——它们不是那种传统意义上的“花馍”造型,而是一件件惟妙惟肖的小花、小叶、小手,还有鸡鸡、鱼鱼等。这些小件的面花作品,应该是他们早些年制作的,它们既是一件单独的作品,又是大型作品上的部件,虽然上面落了一层淡淡的灰尘,但形象依然可爱漂亮,色彩依然鲜艳夺目。

我们正要走进上房的,惠老师的妻子申红云从屋里迎了出来,她一脸温暖灿烂的微笑,说:“刘老师来啦!”我还之一笑,大声说道:“嫂子,你好!呀,一晃都四年过去了,想不到今天来到你家,又见到你了。”申老师拉开一道棉布门帘,将我请到了客厅。进去之后,他们让我在客厅最里面靠墙的沙发上坐下。而我的眼睛却被挂满墙壁的一张张放大了的装了镜框的照片吸引了,所以并没有当即落座。而在此时,一杯热茶、一盒香烟已经悄然放在茶几上。惠老师走到我跟前说:“这都是这四五年来的照片,有些是中省市县领导来我店面和家里考察调研的,有些是我们去全国各地参加会展活动的,有些是我们去外地参加高校艺术系(学院)培训的,还有一些是我们参加央视、陕视等媒体采访的……”说着,他用手指着其中一张照片:“这是我和你嫂子,还有我们的女儿2018年3月在陕西师范大学参加非遗第八期培训的照片,我们一家三人都拿到结业证书,我们的面花作品也被学校收藏了呢!”接着,他又补充了一句:“你嫂子还单独参加过陕师大的一次专门的面花艺术培训。”接着,他指着另一张照片说:“2019年10月8日,我还独自去了一趟北京,参加了在清华大学美术系举办的专业培训,为期共50天,参训人员30多个,全国各地的民间艺术家都有……国家不但给我们管吃管住,还发了补贴呢!国家这几年对非遗文化越来越重视,我们这些民间艺人受到的政府关怀和项目扶持越来越多了,还是党和国家的政策好啊!”

我大概浏览了一下墙上的照片之后,便在沙发上坐了下来。呷了两口茶之后,我笑着说:“惠老师和申老师这几年越发厉害了,这面‘荣誉墙’就是你们事业和成绩的光辉写照嘛!”惠老师取来一个马扎坐在我对面,笑呵呵地说:“我和你嫂子这些年确实还可以,但也不容易呢……”“是呀,这几十年我们一路走过来确实不容易,让老惠给你好好说道说道。”申老师坐在靠客厅门口里的一张桌子边,一边用手揉着盆子里的面团,一边大发着感慨。

我问惠老师要了一个本子,掏出自备的钢笔,一边聆听他们所讲述的关于面花艺术及他们创业的故事,一边在本子快速地做着记录。

三

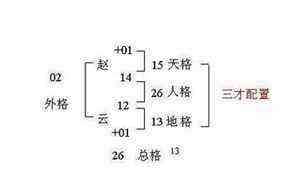

面花,俗称花馍,自古以来是陕西澄城汉族民间广泛流传的一种纯手工艺术。据有关资料记载,澄城县面花工艺技术可追溯到汉朝初期,距今已有2000多年历史。面花,从最初单一的祭品形式,发展到目前的品种多、花样全、技艺含量高的艺术品,无论是四时八节、婚丧嫁娶,还是生子庆寿、上梁乔迁、祭祀先祖等,都是馈赠亲友的佳品。澄城县面花作品,寓意深刻、内涵丰富、其外观造型和图饰纹样,都与当地丰富的民俗风尚紧密结合,展示出人类生死繁衍、代代相传的程式,蕴含着人们对美好生活的祝福和热爱。

面花是民俗艺术品,过去一般是由关中民间农妇以特等小麦面粉为原料,借用针、梳、刀、剪等工具,靠揉、捏、剪、修手法技艺,做成各种图案形象栩栩如生,粗犷、豪爽、朴实的手工艺术品。面花作品,造型独特,亮丽多彩,不仅丰富了老百姓的民俗文化生活,体现着劳动人民的淳朴意愿,促进了历史的发展,推动了社会的进步,发挥了三秦儿女的聪明才智,亦展现了手工艺人的丰富想象、新颖构思、匠心独具、精湛技术,在关中渭北高原代代相传……

关中渭北地区的面花民俗艺术源远流长,迄今犹兴盛未衰。渭北一带的多个县(区)都流行面花艺术,却以澄城的最为人称道。2006年,澄城面花被批准为陕西省第二批非物质文化遗产项目。

惠老师告诉我,他们澄城县农村的老一辈人,尤其是妇女,都会做花馍,不管是安埋老人,还是娶媳妇或嫁女子,家家户户都要用到的。他还说,过去他们这儿要是谁家的女子不会做花馍,就嫁不出去;谁家的媳妇要是不会做花馍,在村里都没人看得起。这话听起来不免有点夸张,却说明了澄城县农村人对花馍艺术的热爱及普及程度之高。

说起惠相楼老师家的花馍手艺,不得不从他的老母亲说起。他的母亲名叫白改能,生于1932年,澄城县尧头镇尧头村人。她在20岁出头的年纪就嫁到尧头镇杨家村的惠家,与丈夫婚后育有三子一女。她虽然没上过一天学,却是当地出了名的“巧媳妇”,除了纺织、做饭,料理家务之外,还学会了花馍制作技艺。在以后的六十多年里,她一直是尧头镇远近闻名的面花能手。不论谁家过红白喜事,都要请她过去做面花。在2018年去世之前的很多年里,她也是常被人请去做艺术顾问的,只要她在场坐镇,主家才会安心。

申老师告诉我,她是1968年生人,父母皆是普通农民,共生养了“七朵金花”,她排行老大。她自幼喜爱面花艺术,逢年过节常厮跟着姥姥以及村里的一些老人走亲蹿邻学捏花馍。嫁到惠家以后,婆婆就把自己多年来的学到的本领和积累的经验手把手地传授给了她。在婆婆的悉心指导和热情鼓励下,加上自己的兴趣、勤奋和努力,十几年后的她在村子内外逐渐有了一点小名气。如此,也更加激发了她对花馍制作技艺的兴趣和爱好,至今,她已是有着三十多年花馍制作经验的“老艺人”,被评为“市级非遗文化传承人”。

听了申老师的这段讲述后,惠老师问我:“你知道我老婆是啥时候拜我老妈为师的么?”我愣了一下说:“应该是在嫁给你之后吧?”他憨憨地笑了一下说:“她八九岁上就常到我家耍哩,经常看我妈做花馍,慢慢就喜欢上了,她一边在我家耍,一边看着,一边学着……”我有些诧异地说:“申老师那么小的时候就常来你家耍,跟着你妈学做面花啊!她家应该离你家很近吧?在哪个村?”他稍作一下停顿,有些羞涩地说:“她家就在我家对门。”听了这话,我先是一惊,继而笑着说:“哈哈,你这是‘近水楼台先得月’嘛!”我吸了一口香烟,说:“看来你俩真是‘青梅竹马,两小无猜’了。尧头镇有那么多后生呢,人家都没看上,就相中你了,看来你妈的手艺是很有魔力的,把对门家的女娃的魂儿给勾去了呢。”他红着脸,低下头,不好意思地说:“都说‘兔子不吃窝边草’……”我抢着说了一句:“可你这只兔子硬是把自家的窝边草给吃啦,哈哈……”申老师听到此话,在旁边红着脸“咯咯”笑起来。

惠老师笑罢,递给我一根香烟,说:“你嫂子小时候就很俊样,脑瓜也灵呢,过去经常来我家耍,看我妈做了几次花馍就学会了,后来就经常过来帮着我妈做活,再后来就嫁到我家了,婆媳俩一搭到处走动,给人家帮忙做花馍……”

我就又开了一句玩笑:“你这媳妇娶得也太容易,估计当年也没花几个彩礼钱,而且不用雇车抬轿,她自个儿翘过一道门槛就嫁到你家啦……”

瞬间,客厅里又是一阵爆笑。

申老师和我聊了一会儿,便端着面盆进了厨房。

惠老师给我的杯里续上茶水之后,又和我聊起来。关于他老婆申红云、红云花馍,以及他们的创业历程,他讲了很多。在他看来,“红云花馍”品牌的创建、运营以及所取得的辉煌业绩,首先要归功于自己的老婆。

四

随着社会的发展、生活的富裕,人们对民俗艺术的需求和渴望也日益增强。1990年代末,地处沟壑纵横的关中渭北高原一带的澄城县的面花艺术迎来春天。过去一些在曾在乡间给人家帮忙捏花馍的艺人开始有了市场意识和商品意识,在县城里租了门面,开始宣传和销售起花馍了。直至2006年底,澄城县的花馍店已开到近20家,而且这些店大都已持续经营了十余年。

一直在县城及外地建筑工地打工的惠相楼看到有那么多人陆续在县城里开办花馍店时,心里也就蠢蠢欲动起来。有一天,他妈无意间对他说了这么一句话:“楼娃,咱家能做花馍,为啥不开个店?”这句话一下子戳到了他的心坎上,开店做生意的念头更加强烈了。他和老婆商量开店的事情,老婆说:“咱家人老几辈都没做过什么生意,县城房租贵得跟啥一样,万一咱的花馍没人订购,咋弄呀?”他犹豫了一下,低声说:“别人能开,咱家为啥就开不了?”她说:“人家都弄了十几年啦,咱恐怕弄不成吧?我不去!”他听了这句话之后有些生气,拍了一下胸脯说:“你不试火一下,咋就知道咱弄不成?!”她知道丈夫的牛脾气又犯了,便没有再吭声。

要在县城开花馍店的想法虽然遭到了老婆的强烈反对,但惠相楼并没有灰心丧气。他暗自付出了行动。他在县城做市政工程的同时,抽空偷偷地把全县城里的花馍店都走访调查了一遍,发现他们在实际运营中共同存在三个方面的主要问题:一是花样不多,二是工艺不精,三是传统民俗文化的表现不丰富。经过一番认真思考之后,他认为:要在县上开花馍店,把生意做好做大,首先要改变思路,必须发展挖掘,本乡、本土、民俗、民风、传统,弘扬地域特色文化!

2006年11月份,惠相楼瞒着老婆偷偷在澄城县城租下一间商铺,并在县工商局办了注册登记手续,“红云花馍店”就此正式诞生了。刚开始,申红云是极力反对开店的,可是当“生米做成熟饭”后,她就不好再说什么,主动与丈夫共同承担起一切责任和风险了。

起初,红云花馍店制作和销售的是农村过事常用的那种传统花馍,造型、纹饰、色彩都较为简单;而别人家的店里卖的是商品花馍,造型比较复杂,外观特别漂亮花哨。为了让花馍店能活下去,这一对夫妻在制作和销售花馍产品的同时,不得不附带贩卖一些殡葬用品。另外,为能赢得更多客户,他们迫于无奈地打起价格战:别人一对花馍卖40元,自己就卖20元,只要能保住成本就成。后来,他们去那些生意好的店里买回一些做得好的花馍样品,拿回家后反复观摩、研究,学习别人的技巧和长处,然后尝试着翻新花样。他们在学习别人样品的基础上,适当地加以改造和创新,售价比别人略低一些。如此一来,他们的花馍作品很快就赢得了不少客户的青睐。红云花馍店的订单越来越多,生意自然是越做越好。夫妇二人忙不过来时,除了母亲经常帮忙之外,连他们的父亲、三个女儿也都一齐搭手干活。红云花馍店的生意越来越好,名气亦越来越大,他们在澄城县的花馍市场上逐渐站稳了脚根……迄今,澄城县已经有120余家花馍店,红云花馍店逐渐成为其中的“领头羊”。

后来,惠相楼和申红云夫妇除了忙日常的花馍制作和销售业务之外,又带着另外做的样品,带着姊妹、女儿们到关中、陕北、陕北的各个区县,甚至远赴山东、山西、甘肃等省外地区自费参观、参展、参赛、取经,反复实验,甚至登门请教一些上了年纪的有丰富实践经验的花馍捏作能手,不断挖掘传统技艺,陆续创意、设计、制作出了一批批独具特色的大型插制组合作品,其中以“龙凤枣山”“ 龙凤鸡”“ 龙凤老虎”“ 龙凤寿桃”“ 十二生肖”等为代表作品,深受行业专家和广大客户的认可及赞誉,并受到中、省、市、县各级政府部门领导的重视与关心,作品远销加拿大、美国、法国、韩国、日本、马来西亚等国家。同时,他们还曾去国内多个省市,多次参加重大的展示、交流及节庆活动。

2017年3月8日,惠相楼与申红云夫妇又成立澄城县红云花馍农民创业合作社,同时还申请注册了“红云花馍”商标,并先后对“龙凤枣山”“ 龙凤鸡”“ 龙凤老虎”“龙凤寿桃”等几组花馍作品的版权进行了登记。专业合作社成立以后,他们经过努力研修、研习、传承、创新作品荣获多个奖项和证书。为了拓展市场,团结联盟众多的面花爱好者,壮大合作队伍、结合传统民俗、开发新的作品、传习传授技艺、为了非遗文化不再遗失,为了民风传承的沿续,他们加大了研发力度,‘红云花馍’体现了它的观赏性和艺术性,打破了花馍的短期存放时间,沿续了存放年限,提高了自身价值。

近四五年来,中、省、市、县各级领导及新闻媒体曾多次莅临澄城县红云花馍农民专业合作社进行调研和考察,他们夫妇二人也受邀参加不少重大活动,获得了诸多荣誉奖项,可谓风光无限。

在此,我重点列出一些他们的成绩:2016年9月2日,受邀去山东济南国际会展中心,参加第四届中国非物质文化遗产博览会;同年的9月19日,为西安八路军办事处定制了一对龙凤老虎,代表陕西在东北参加海峡两岸手工艺作品展。2017年6月11日,他们参加了陕豫晋黄河金三角花馍邀请赛;同年的11月24日,他们受邀参加在北京亦创国际会展中心举办的中国技能博览会,并荣获“工匠技能传承守护奖”,展出作品全部由陕菜驻北京会馆购买收藏。2018年1月4日,“龙凤枣山”“龙凤寿桃”“龙凤鸡”“盛世牡丹”及其它几组大型花馍进入民大会堂宾馆,为陕西省澄城县红云花馍能上更高层次打下了基础。2018年5月22日,他们还受邀参加了由北京电视台和陕西卫视联合录制的大型主粮故事人文精故故事片《秦粮秦味》的开机仪式,被拍进了以澄城面花为主题的记录片中。2018年10月28日,惠相楼与申红云夫妇受陕西白鹿原文化邀请,带着2.19米高的“龙凤枣山”走进首都北京,在人民大会堂参加了发布会,当时受到了国家领导人、行业专家教授、新闻媒体及参会嘉宾的关注和青睐。2019年6月18日,央视一套前来红云花馍合作社采访、拍摄作品和制作过程。2019年8月23日、红云花馍作品“龙凤枣山”应邀参加中国公益慈善项目大赛非遗文创产品“金奖”并且上了央视新闻报道。2019年10月1日至4日由央视总台王长江导演一行十一人拍摄《红云花馍专题片》和《千年陕菜》大型纪录片;同年10月4日,央视拍摄的《中国囍事·红云花馍专题片》正式上映。2019年11月5日,红云花馍受陕西省商务厅邀请参加了上海进博会,受到国内外及中省部门的关注,徐大彤省长亲自为“龙凤枣山”题词:“龙腾中华·凤舞九州”。2020年8月21日,受邀参加“仓颉杯”十大名菜大赛,红云花馍荣获金奖。2019年12月6日,红云花馍参加北京美院、清华美院等五所院校的非遗工艺联展,“十二生肖”系列作品受到了文旅部非遗司张玉红副司长的高度赞誉。2020年12月16号、澄城县红云花馍农民专业合作社、被授予全国AAAAA级百佳诚信经营示范社。2020年12月27号、红云花馍“龙凤枣山”走进曲江亮宝楼,参加“美美与共·丝路同行”陕西福建传统民间工艺交流展……

五

就在我们正聊得火热的时候,客厅外边的棉布门帘被掀开了,一位个头不高、头戴黑色礼帽、身穿黑色皮夹克的老者站到了门口。老者一脸慈祥的表情,向我这边投来温情的目光。我立即放下钢笔,缓缓地从沙发旁站起来,微笑着向这位老者点了点头。此时,惠老师中止了自己的讲述,侧过身子看了一眼门口,说:“这是我大。”我立即起身,缓步走到老者跟前。“这是我的一位朋友,咱省城来的青年作家刘老师。”听了儿子的介绍,老者立即脸上笑开花,主动和我握了手,然后缓慢地移步至茶几前,坐在儿子身边静静地聆听我们交谈。

惠老师给父亲倒上一杯茶之后,走到客厅中堂的电脑桌跟前忙活着什么。我便和他的父亲交谈了起来。老人告诉我,他今年已经85岁,过去在澄城县民政局工作,如今已经退休在家20多年了。他还说,老伴两年前去世了,享年85岁,他们有三个儿子、一个女儿,相楼是他家的小儿子。

几分钟后,惠老师将钉在一起的几页A4纸递到了我的手中。我看到首页最上面写着两行横排的大字:“陕西省非遗文化遗产‘澄城面花’项目——红云花馍”,下面有四列竖排的诗句:“东西南北学艺取经,春夏秋冬精心制作;不断创新频出佳品,传承非遗弘扬文化。”最下面一行写的是:“公元二○二○年冬月”。我浏览了一下其它几页,原来这是一组十六篇题为《赞红云花馍》的七言诗,虽然没有合辙押韵,但措词和句子很是质朴晓畅,基本上把他家的红云花馍的创业历程和光辉成绩展现了出来。最后一页的右下角署名“惠王拴”,我随口轻声念了出来。惠老师笑了笑说:“这是我大的名字。”我把目光从纸面移了出来,望着他的父亲,微笑着说:“不愧是国家干部呢,还会写诗呀!”老人不好意思地笑了一下,说:“退休了,没事干嘛,就胡乱写点东西,把我们家的手艺总结一下,帮儿女们宣传一下。”我好奇地问:“老人家的文化程度是——?”惠老师说:“初中毕业”。我说:“这在解放初那会儿算是高学历,在当时可是大有用武之地呢!”

接下来,惠老师把话题拉回到了正题。他说:“几十年来,我大一直在县民政局上班,他也是非常热爱面花艺术的,一回到家里,经常给我妈帮忙,老两口一起捏花馍呢。”他清了清嗓子,继续说道,“自从我家开了红云花馍店后,我大为了让我们的生意越来越好,在花馍的创意设计上可是给我们出了很多点子,他甚至还亲自下手做实验。我家的花馍作品这些年之所以能闯出一些名堂,还得多亏老人家的一臂之力呢!我听罢此话,愈发对眼前的这位老人心生敬意。我说:“哎呀,你大你妈真是你们的‘家中宝’和‘活财神’呢!”惠老师脸上瞬间露出几丝得意的笑容,转而又说:“不光是我大我妈,我的三个女儿也都是咱红云花馍创作团队里的成员。”我说:“你家三代人都捏花馍,这真可谓是花馍世家了——对了,你三个女儿现在是啥情况?”惠老师说:“大女儿叫娇娇,1987年出生的;二女儿楠楠和三女儿雅楠,都是90后;他们都已先后出嫁,而且都在县上买了房,日子也都过得美着哩。”接着,他又补充了一句:“目前呢,大女儿和三女儿都在咱县上,住得离我们也近,她们有着各自的营生呢,不忙的时候就过来给我和她妈帮忙。二女儿帮我们在西安曲江开了一个红云花馍宣传点,负责给我们搞推广呢……”听到这些情况,我呵呵一笑:“呀,惠老师和申老师福大得很嘛!””他们父子俩都笑了。

我翻阅了一下自己的采访笔记,忽然提出一个问题:“除了你们一家三代人捏面花之外,有没有在外边收徒弟?”惠老师毫不犹豫地说:“有嘛!目前外边有50多个人和我们有合作关系,他们也算是我们的徒弟。其中有一个徒弟叫马洪淼,他是山东人,和我大女儿一般大,2017年正月曾到我们家学了半个月,现在是深圳市坪岖实验学校中式面点师,月薪上万元呢。这娃灵性,又能吃苦,算是我的一位得意弟子呢……”我说:“面花艺术在咱这儿都两千年历史了,你夫妻俩要广收徒弟,让下一代好好传承和创新,不断发扬光大啊!”惠老师说:“那是必须的嘛!”我说:“对于未来,你有什么样的设想和规划呢?”他忽然声调高起来,用双手在胸前的半空中使劲地比划着说:“目前,咱省市的民协、文联与渭南市文化中心正在筹划实施一个‘澄城面花艺术博览园’项目,我们‘红云花馍’将会受邀入住于这个园区,我们在这里设立澄县面花传习所,由国家给我们不断输送学员,我们根本不用操心招生的事情……这十多年来,我和你嫂子不断地学习、实验和创作,也在全国各地参加展览和交流,深受启发,我们将在这个集创意、制作、表演、展示、传习于一体的平台上,把我们的理念和手艺传授给更多热爱面花艺术的人;同时,我们还会继续发展和壮大‘红云’品牌,做出更多优秀的新作品,丰富广大人民的文化生活,为我国非遗传承文化做出更大的贡献!”

在我快要结束采访时,惠老师又抛出几句话:“这两年,咱澄城乃至渭北一带的面花市场竞争相当激烈,有些人为了图省事方便,竟然用面素、泡泡泥之类的材料代替小麦面粉,制作所谓的面花商品去销售。”说到这里,他显得很是气愤,“没有以小麦面粉为原料,没有经过发酵,没有入锅蒸的东西咋么能叫面花或花馍呢?”我插了一句:“那叫什么呢?”他毫不客气地说:“那个只能叫手工艺术品!”

接着,惠老师又给我讲述了面素和面粉在制作面花作品的区别:用面素做面花,一般是用糯米粉经过蒸熟之后再和水捏作,这样做出来的东西永远不会变型;而用小麦面粉,必须是先把它用水和好以后,搭上老酵子,把面一下採到,再把食用色素揉进去,然后才能开始捏造型——当然,有些部件是在蒸熟出锅之后才在外面局部染色的,其中揉色占百分之八九十,而染色约占百分之十。”

最后,惠老师郑重其事地说:“这些年带过不少徒弟,我一再给他们说,必须用小麦面粉做,面可是有生灵、有寿命的,必须按时按点,顺应规律,绝不敢偷懒省工,否则就弄不成了。我认为,这就是澄县面花艺术的精髓。”

合上采访本后,我回想了一下近五个小时的采访过程,对我的同伴说:“惠老师和申老师真可谓是关中渭北高原的一对‘面花王’了!”他点了一下头说:“的确是这样,今天我坐在这里都插不上话,但听了惠老师和申老师的讲述,很受启发呢,你把这篇文章写出来以后,很多人看了也会有同样的感受。”

2021年1月19日于西安

作者简介 刘省平,生于1979年,陕西扶风人,现居西安,资深策划人、青年作家。中国散文家协会会员、陕西省作家协会会员、陕西文学创作研究会理事、陕西散文学会会员、陕西职工作家协会会员、陕西民间文艺家协会会员。曾在《西安日报》《宝鸡日报》《咸阳日报》《昆山日报》《榆林晚报》《民族日报》《华商报》《中国文学》《黄河文学》《华夏散文》《华文百花》《少年月刊》《打工文学》《陕西工人报》《文化艺术报》《西北信息报》等刊物发表文学作品100多万字。作品入选《中华散文精粹》《当代文学作品精选》《陕西青年散文选》《宝鸡文学六十年》等文集。曾与人合作主编《西府散文选》《当代扶风作家散文选》,出版散文集《梦回乡关》、旅行随笔集《西路行吟》,著有散文集《梦吟关中》、小说集《驶向春天的火车》。