什么是平仄?

平仄是指用字的声调,写旧诗词就要讲究平仄。对联也要注意平仄。“平”指平直,“仄”指曲折。古代汉语中一个字有四声:平声、上声、去声、入声(简称平、上、去、入)。“平”指四声中的平声,而 “上声、去声、入声”的字就都属于仄声。这是很好区别的。

可是现代汉语的四声与古代不同,它是阴平、阳平、上声及去声。入声没有了,这样区分平仄就有了难度。

现代汉语中的“平”包括阴平、阳平二声(古代平声这个声调在现代汉语中分化为阴平及阳平),这就是第一声和第二声。上声(第三声)及去声(第四声)都属于仄声。古代入声这个声调在现代汉语中已经不存在了,它变到阴平、阳平、上声及去声里去了。

所以在阴平、阳平中也有少数的字是属于仄声,这就要专门去辨认。

粗略地说,汉字第一声、第二声(阴平、阳平)就是平声,第三声,第四声(上声、去声)就是仄声。

对联的第三个要求就是上下联的字词要平仄相对,这里的相对不是它们要相同,而是要相反,就是反对,反着相对。当然也不是每个字都要相对。有句俗语是“一三五不论,二四六分明”意思是第一、第三、第五个字,这些奇数字可以灵活,可以对,也可以不相对,而第二、第四、第六个、第八个等等偶数字就必须严格地相对。其余类推。

举例来说:又是一年春草绿,依然十里杏花红。

这副对联中上联“又是”(第4声)都是仄声字,下联的“依然”(第一二声)就是平声字。第四个字“年”是平声字,下联第4个字“里”是仄声字。“绿”是仄声字,而红是平声字。它们都相对。这就是“平对仄”,“仄对平”

平平对仄仄,仄仄对平平。

再举一副老对联:爆竹一声除旧,桃符万户更新

这副对联上下联都是6个字。爆竹对桃符,名词对名词,而且是仄仄对平平。一声和万户是数量词对数量词,上联的第4个字“声”是平声字,下联的第4个字“户”是仄声字,也很对称。除旧对更新是动宾结构对动宾结构。上下联最末的字“旧”和“新”不仅意思相对,而且也是仄对平,对得非常工整。

作为对联,不论字数有多少,句子有多长,上联的最末一个字必须是仄声,下联的最末一个字必须是平声,简单地说就是“上仄下平”。有了这个,就只要看对联的最末一个字的平仄,就能区分出上下联了。

七绝中的“平平仄仄平平仄”到底是什么意思,如何应用写诗?

七绝是近体格律诗中的一种体式,是严格遵守平仄格律的。

“平平仄仄平平仄”是一种基础平仄格式,七绝中第一句和第三句经常用到这种平仄关系。

古人把汉字的音调分为“平、上、去、入”四声,其中“平”分为“阴平”、“阳平”,对应我们现代普通话中的“一声”和“二声”,“上”对应如今的“三声”,“去”对应如今的“四声”,而“入”声在普通话中已经分散到其他几个音调中去,不再单独存在,只在某些方言中还有。

所以,对应我们今天的汉字读音,“平”就是“一二声”发音,“仄”就是“三四声”发音。

标出汉字的平仄有利于我们看清楚古诗的音律起伏,如果符合格律诗的平仄格式,我们就称之为近体格律诗,否则我们就称为古风。

平仄格律其实是对古诗的一种格式划分。用平仄格律写的近体诗,能够很自然地避开音律的语病,当然,不使用平仄格律的古诗一样可以语言通顺,音律清爽。

因为格律诗的基础格式只有四种,并不是包含所有的发音模式。

这四种格式是“仄起仄收、仄起平收、平起仄收、平起平收”。

而“平平仄仄平平仄”就是“平起仄收”格式,所以如果使用这种格式的诗句就可以肯定是合律的律句。

举个例子,前几天写了一首藏头“春花秋雨”的七绝,起句就是“平起仄收”格式。

首句为“春江有信潮波起”,按照普通话一二声标注为“一一三四二一三”,按照古音标注为“平平上去平平上”,不过这样比较复杂,我们用平仄代替,则得到平仄关系:“平平仄仄平平仄”,这样就能一眼看出,这个句子就是律句,能够有条件地存在于七绝诗中。

当然,这个只是单个句子的平仄,整首七绝的平仄还要根据“对”、“粘”的规则进行推导。

“对”是指对句与出句的关键位置的平仄需要相反。如果出句是“平平仄仄平平仄”,关键位置(二、四、六)为“平、仄、平”,那么对句关键位置的平仄就是“仄、平、仄”,所以推出对句平仄格式为“仄仄平平仄仄平”。注意这其中非关键位“一、三、五”的用字平仄可根据实际情况进行调整,只是注意不要产生“孤平”之类的其他诗病就行。

而“粘”是指下一联的的出句要和上一联的对句的关键位置平仄相同,人为造成语气上的黏连,在七绝中,因为总共才四句,所以就是第三句的关键位置平仄要和第二句的平仄相同。第二句是“仄仄平平仄仄平”,那么第三句关键位置也应该是“仄、平、仄”,但是因为第三句的收尾只能是仄音,不押韵。所以只能第五字换成平,而用“仄仄”收尾,所以第三句的平仄推导出来是“仄仄平平平仄仄”。

再用平仄相对的方法得出最后一句的平仄“平平仄仄仄平平”。

如果我们要用平起仄收格式写一首七绝的话,自然要符合推导出来的平仄关系:

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

首句藏头“春”字,注意整体构思,后面有“秋”字,要考虑到整首诗的时间跨度,要有切换又不能生硬。“春江有信潮波起”,春天的江潮如约而来,心上人又要远行。平仄为“平平仄仄平平仄”。

出于写诗习惯,第一句出现了“有信”,这种自然对仗词语,第二句就会使用“无什么”来呼应:“花落无情竞伴君。”平仄合上“仄仄平平仄仄平”。这里反用典“落花有情,流水无意”,意思是那些花儿很无情啊,竞相落到水中伴你一起走了。随着爱人的离开,春天也就离开了。

第三句“转”,秋字藏头,季节自然转换。“秋意阑珊风渐冷”,一转眼秋天也快过完了,风也渐渐冷重起来。平仄为:“仄仄平平平仄仄”。

尾句“月光如水思如云”。注意“思如云”不是三平尾,平水韵中“思”可平可仄,发仄音(音四)的时候是“悲哀地思念”的意思。冬天都快来了,爱人还没有回来,月光如凉水一样浸润,我悲伤的思绪像秋末夜空中淡淡的浮云。平仄为“平平仄仄仄平平”。

春江有信潮波起,花落无情竞伴君。

秋意阑珊风渐冷,月光如水思如云。

这样我们就在“平平仄仄平平仄”的规则下完成了一首平起仄收,押平水韵“十二文”的藏头七言律绝。

「对联常识」如何快速掌握“平仄”并确保正确使用

对联和造句的根本区别,就在于对联需要讲究平仄、对仗。

要创作出一幅工整的对联,其实并不复杂,首先做到这三点就OK了:一是平仄相对;二是词性适应;三是对法合理。

现在,我们就先解决“如何快速掌握平仄并确保正确使用”问题。

一、怎样快速掌握“平仄”“平仄”是什么?它是根据每个汉字的读音声调,划分的两种音律。具体说就是,中国的汉字,每个字都有它的读音声调,把不同的读音声调划分成两类,就有了“平”、“仄”之分。

现代汉语拼音的读音声调,分为四种声调:阴平(一声)、阳平(二声)、上声(三声)、去声(四声)。这四种声调划分“平仄”的方法就是:一、二声为“平”,三、四声为“仄”。

古人对对联,使用的是“平水韵”,一直延续至今。平水韵是根据中古音的特点编定的, 中古音有“平、上、去、入” 四种基本声调,又各分阴阳,共八种声调类别。平水韵划分“平仄”的方法是:把平声字(包括阴平和阳平)划分为“平”,把“上、去、入”三种读音的字划分为“仄”。

就我们每个人说话的口音和习惯来说,不用说中古音的“平水韵”,就是现代汉语普通话,每个人也不能保证自己的读音是完全正确的。所以,对对联,无论是用新韵还是平水韵,对那些拿不准声调的字,还是要查一查放心。

我觉得,对对联是用新韵好还是用平水韵好,这样的争论其实毫无意义。是用新韵还是平水韵来确定平仄并不是问题的关键,因为对联的平仄格式古今都是一样的。最关键的是,你要弄明白两点:一是“平仄”究竟是怎么来的,究竟哪些字属于“平” 哪些字属于“仄”;二是,在一幅对联中,新韵和平水韵是不能混用、混对的。明白这两点就足够了。

二、怎样确保出联和对联在“平仄”上不出问题介绍对联的文章,很多长篇大论,复杂难懂。但初学者最困惑的就是,怎样才能保证对联的出联和对联在“平仄”上不出问题呢?了解以下知识,这个问题就解决了。

如何简明扼要地掌握对联的“平仄”规则呢?现在就教你个小妙招。

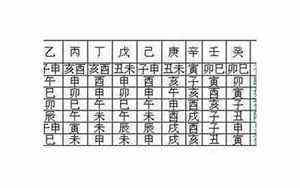

对联来源于格律诗的对仗句,但自身又有发展变化。但其平仄的基本规律是不变的。格律诗以七言律诗字数最多,其平仄格式也就包含了对联平仄的所有形式。我们把七言的字数再扩大一倍,延长到14个字,用“马蹄韵”的形式标注出来。以对联的上联为例,因为上联必须仄收尾,说到底,上联的格式不外乎下面这两种:

1.仄仄平平仄仄平平仄仄平平仄仄

2.平仄仄平平仄仄平平仄仄平平仄

你先牢记这两种14字的格式,出上联的规则就是:从上面这两种格式中任选一种,从最后那个“仄”字开始,出几个字的上联,就往前数几个字,这样选出的平仄格式,保证你的上联平仄绝对是完美的,肯定完全符合规则。至于对下联,只要上联是规范的,那么,所对的下联平仄和上联正好相反就完全搞定了。

你看,这种方法是不是特别简单?做到了这一点,在对联的基本“平仄”规则上就不会出现问题了。

三、对对联中的“平仄”问题必须有个正确的认识1.和格律诗一样,“平仄”对于对联来说,是非常重要而不是无关紧要。因为,失去了“平仄”做支撑,对联就已经不是对联了,再反过来谈“平仄”重要不重要就失去了意义。

2.对联用新韵和平水韵来出对和对对都可以,没有什么优劣之分。有人说,平水韵是古人的东西,现在都什么年代了还抱着旧的东西不放,影响了对联的发展创新,这些话是未经思考的浅薄之言。试想,即使是现代的普通话,你就能保证你的读音和分辨“平仄”完全正确?新韵和平水韵就是创作对联的一种工具,你拿不准查一查就行了,哪有跟不上时代发展那样的大帽子可戴?对平水韵的抵触,源于你对平水韵的误解,其实,掌握新韵的“平仄”并不比掌握平水韵的“平仄”容易多少。

3.学习一些对联常识并不是很困难的事情。常听有人说,我就是喜欢对联,随便玩玩,寻个开心,管那么多规则干什么?这话听着就矛盾,你既然喜欢对联,又不讲究对联规则,那你喜欢的东西还是对联吗?你对的东西和别人的对联根本就不是一条道上跑的车,那有什么可开心的?还有人说,我是为了意境才“平仄”不对的,对联“平仄”是皮毛,意境才重要,这是在为自己掌握的词汇量少,选不到合适的词找“遮羞布”呢,就因为你用的这个词不符合平仄要求就提升了意境,这种情况是可望而不可及的。

“平仄”不难学,关键应该对“平仄”有个正确的认识。学好了“平仄”并能正确使用,玩对联才会更开心。

(备注:本账号所有内容均为原创,严禁抄袭或侵权。)

平仄快捷入门

中国人学平仄没有问题,入门更是快捷容易。因为我们平时在讲话扯淡的时候都是自动遵守了声韵变化的,所谓平仄不过是在抑扬顿挫说话的基础上进行总结和提炼,得出的一套规律。只要肯用心学,都能很快上手。

平仄

特别是新时代的人。为什么?因为古时候文字的发音是汉字注音系统,你要学会新文字至少得认识注音的文字,现在就不一样了,都是拼音注音。基本上所有的人汉语拼音也还是学完整了吧。那我们就从汉语拼音开始学习平仄。

汉语拼音中,音调为四声,一,二,三,四声,举例:“周,轴,肘,骤”。对应的平仄呢,一声为阴平,二声为阳平。三声和四声都是仄声。这种区分很容易吧?大家可以随便说几个字自己确认强化一下。这样,所有的汉字根据这四声调都可以划入平音和仄音。这是普通话。

但是我们为什么要学平仄呢?其实还是为了学习诗作。诗作基本上是文言文,而古时候的平仄划分和普通话是有区别的。这里也简单说下,帮助大家入门。

古时候的四声为“平,上,入,去”。而在平仄规律中,平还是平,上、入、去统统划入仄声。平声呢,还是对应普通话的一二声,“周,轴”的音调,和现在是一样的。“上”就是普通话的第三声,“肘”的音调。“去”就是第四声,“骤”的音调。那么“入”声字去哪儿了呢?

古诗

现代汉语普通话中,入声字已经消失了,发音“一,二,三,四”声都有。这个也就是平仄的难点所在了,在鉴赏古诗的时候,如果发现该发仄音的时候确是现代的平音字,就要去查一下这个字古时候的发音,是不是属于入声字。

比如:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。这句诗看上去平仄没问题,可是实际上“八,十”二字都是入声字,根据古法,平仄实际上是“平平去上入入去”,用仄来代替古法,则是“平平仄仄仄仄仄”。这就是很明显的出律了,至于怎么处理在前面一篇关于这首诗的文章里面讲得很清楚,不再复述了,大家可以关注去看看。

通过普通话音调的划分平仄,飞快就可以入门。当你遇到古诗中平仄异常的情况的时候,去查一下入声字表,基本上也可以解决。要是真想努力,背下入声字表。不过在如今这种随时可查网络的环境下,意义并不是很大。

入门就这么简单,但是修行嘛,就看各人的用心和造化了。

拼音

本文由梧桐树边羽原创,欢迎关注,带你一起长知识!

律诗尾韵声调“仄→平”模式考释

作者:陈历明(国家社科基金项目“翻译与中国文学的现代转型研究”负责人、华侨大学教授)

中国古诗,从《诗经》到魏晋诗歌,格律都尚欠谨严,到了南朝永明年间,经过长时间的酝酿、探索,周颙、沈约等人对此进行了系统梳理和总结,充分考辨音乐与诗歌的相互关系,并生成一种新的诗体:“约等文皆用宫商,以平、上、去、入为四声,以此制韵,不可增减,世呼为‘永明体’”,倡导诗文创作讲究四声八病,恪守声律,务使声音平仄相错,高低相对,以求各种乐音相协的错综和谐的律动之美。唐中宗时期的五言诗,大多平仄调谐,对偶工整,开格律诗体的风气之先,促成了五言、七言格律的普及。同时也为绝句、对联树立了音韵标尺,生成对称统一之古典美学。

四声中平则平声,上、去、入则归为仄声,四声二元化后,平仄有规律地交错排列,可使声调多样,韵致丛生,平添了诗歌的韵律之美。体现在五言、七言格律诗及其绝句中,其奇数行尾调都是仄声(例外的只有稍有变化的五言或七言诗中首句的尾调为平声),倒数第二行的尾字基本不押韵;而偶数行尾调则无一例外是平声,不是“仄仄平”就是“仄平平”,呈现独特的“仄→平”模式。为什么不是相反?其生成理据何在?

五律的平仄模式有四种类型,其余三种都不过是其变种形式(七律的平仄模式和原理与五律基本相同,从略):“仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。”

统计可见,除奇数行首句有一个例外变化外,其余都符合奇数行“尾仄”,偶数行“尾平”这一“仄→平”模式。七律有“一、三、五不论,二、四、六分明”之说,落实到五律则是“一、三不论,二、四分明”,这种网开一面的情形对七律、五律及其绝句的尾调皆不适用。即,奇数行的“尾仄”和偶数行的“尾平”这一模式似乎不言自明。这一模式的生成或可从乐律着手予以解释。

关于陈寅恪《四声三问》的追问

要解释律诗或绝句尾调“仄→平”这一韵律模式的运作生成,不可忽略音乐这一视角。《诗经》以还,诗多是可以入歌的,“诗言志,歌永言,声依永,律和声”。《诗经》中就有诗、歌、声、律的相生、相伴、相协、相和的自觉,“诗三百篇皆可歌可颂可舞可弦”。无论诗律、词律,还是曲律,都与乐律息息相关,都是诗歌与音乐相结合的产物。论诗总关论乐,乐中观诗,诗中有乐,呈现一种循环论证。所谓“诗者宫徵之所谐,管弦之所被也”,而且诗与歌是可以相互转化的,“乐辞曰诗,诗声曰歌”。论诗几乎必定论乐,论乐亦常论诗。四声以及其后的平仄二元化都与音乐密切相关。由于平仄依据四声而定,要想厘清平仄与音乐的关系,必须首先阐明四声与音乐的关系。

关于四声的缘起,陈寅恪先生的《四声三问》一文有过独到而影响深远的考据和论证。他认为入声为一类,另一类为平上去三声,“但其所以分别其余之声为三者,实依据及摹拟中国当日转读佛经之三声。而中国当日转读佛经之三声又出于印度古时声明论之三声也……故中国文士依据及摹拟当日转读佛经之声,分别定为平上去之三声。合入声共计之,适成四声。于是创为四声之说,并撰作声谱,借转读佛经之声调,应用于中国之美化文”。其结论就是“平上去入四声之分别,乃摹拟西域转经之方法,以供中国行文之用”。陈先生的论证多所洞见,多年来见重于学界。不过,他把与转读几乎相辅相成的“梵呗”搁置一边,近乎武断地认为该“所造新声乃转读之声,非梵呗之声”,原因是“盖转读之声即《诗品》所谓不备管弦,而有声律者也。梵呗问题非本篇范围,似可不论”。这个理由比较牵强,值得商榷,因为音乐化的“梵呗”其实与“转读”关系相当紧密。《高僧传》有言:“天竺方俗,凡是歌咏法言,皆称为呗。至于此土,咏经则称为转读,歌赞则号为梵呗。昔诸天赞呗,皆以韵入弦管,五众既与俗违,故宜以声曲为妙”,可见都偏重经文转读时对音乐声曲的讲究以及相互之间的配合,可谓相得益彰。

这种表征为音乐性“歌赞”的梵呗,据王小盾考证,都是源自西域的音乐曲调,即魏晋南北朝时期以西域语言唱颂的“胡呗”。而沈括《梦溪笔谈》早已提到四声与梵呗的关系:“音韵之学,自沈约为四声,及天竺梵学入中国,其术渐密。”可见呗赞不外是配合韵文的声曲与弦歌。正如饶宗颐所言:“声之与文,二者相倚为用。顾转读所重在声,诸天赞呗,皆以韵入弦管,此音乐之事也;以言夫诗篇,则以文为主,以声为辅,其声文之妙,在于‘观宫商’,转经唱咏之宫商,与诗律协调之宫商,事虽殊途,理自相通”。这些考订表明,永明的诗律、乐律与佛经唱咏的密切关系,阐明沈约的诗律如何赓续中外乐律,并创造性地深化了诗律的乐律化。

沈约为何以音乐乐律论诗歌声律

佛教的转读与梵呗之密切关系,佛教经呗对南齐时期的音韵探索,以及文人创作对佛教经呗的取法,说明古代诗歌与音乐的互惠关系,既有对我国传统的继承,也受到西域的影响。至南北朝时期,经沈约等精于乐律且勤于探讨诗歌声律的有心人的精研,诗歌语句间音、声既对立又统一的相克相生之道,更加可操作的永明体诗歌规范之创立,乐律化、系统化的理论自律,就此水到渠成(标粗以强调对比):“欲使宫羽相变,低昂互节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异。妙达此旨,始可言文。”“若以文章之音韵,同弦管之声曲,则美恶妍蚩,不得顿相乖反。”

沈约洞悉诗歌声律论和乐律论之间的相互关系:这种音乐化的诗文,就如音乐中的宫调、羽调的转换,高低相互节制。如果前有不够稳定而黯淡的浮声(即上去入),则后面该有平稳而响亮的平声与此对应。一句之中,音韵要相互区别;两句之中,音韵高低轻重各不相同。只有很好地达到这一要旨,才可说是诗文写作之道。如果将文章的音韵规律,与音乐中的歌曲声曲相比较,则其美丑优劣,道理相同,不得相互背离。其诗文音韵观就是音乐的乐律观之体现,诗律和乐律是自然而然的相辅相成关系,因为他的诗论就是基于乐论,后者正是其诗论的出发点,可见其诗论和乐论的相关性和统一性。

学界对沈约所言仍莫衷一是,要么避而不论,要么强作解人。后者大都倾向于将“浮声”解为平声,而将“切响”视为仄声。其实,这在当时更是一个互文式的相对概念,“若前有浮声,则后须切响”;反之亦然,“若前有切响,则后须浮声”。如此,魏晋时期曹子建“南国有佳人,容华若桃李”这种韵律就不足为奇,尽管不符合日后格律诗的平仄律。这种平仄律至此已有良好的群众基础,四声二元化的平仄规范已经呼之欲出,只不过理论和实践的探索尚未完全成熟。

从乐律来看诗律,《文镜秘府》中以音乐的五声对应于诗歌的四声观就顺理成章了:“元氏曰:声有五声,角徵宫商羽也。分于文字四声,平上去入也。宫商为平声,徵为上声,羽为去声,角为入声。”此可谓四声的平仄二元化之先声。启功认为这里的宫与羽(或徵)、低与昂、轻与重,浮声与切响就是平仄相对的两个方面,“因为宫商等名称借自乐调,嫌其容易混淆,才另创‘平上去入’四字来作语音声调的专名”。从沈约自己列举的案例中,“可以看出扬处用的是平,抑处用的是上、去、入”。为何扬处用平,抑处用上去入,而不是相反?没有解释。而对于格律诗歌的平声韵脚偏好,王力认为,“近体诗喜欢用平声做韵脚,因为平声是一个长音,便于曼声歌唱的缘故”。他隐约提到了仄平模式与音乐的关系,惜乎并没有深究。

如果认识到沈约是从音乐乐律出发考察诗歌声律,其观点则可无疑:宫调代表主调,羽调代表属调(及其他附属调式)。这两种调式的转换常见于上下两个乐句旋律的调式转换中,形成属调到主调的解决。体现在歌唱性的诗歌对句中,则是将上、去、入这三个不稳定的声调字(类似于音乐中非主调)转到类似于主(音)调的平声,形成音调的解决。体现在诗歌本句中,则形成一种平声为主调,相对上、去、入三声的交替与对立,类似于乐句旋律的波动起伏,达到一种基本对称的平衡与律动,互动互节,推动韵律的发展。

律诗声律的乐律化疏解

平仄格律诗学的形成过程中,既有中国传统诗律学和乐律学的持续影响,亦不乏日后外来的佛经梵呗唱颂歌赞的影响,且都与音乐密切相关,诗律正是借助乐律才得以确立其理论规范。沈约一代顺势而为,充分挖掘并利用音乐与诗歌的契合点,以乐律驭诗律,系统总结、提炼并生成其影响广泛的格律诗学,使之成为踵武其后的理论家和诗人普遍遵从的准则。如此,诗律更趋向音乐化了:诗句中的平仄交替对立类似于音乐旋律的起伏;诗句的上联相当于过渡乐句,其结尾一般都处于主调主音外的属调或其他非主音(诗律的仄声)调式,其不稳定性总是呼唤解决到最稳定的主调主音上(诗律中的平声),以期得到音乐化的解决——奇数行以仄韵收尾,偶数行必须以平韵收尾的定律,呈现一种对称、对位、对偶的应答,推动语句(乐句)律动地展开,臻于一种对称的律动的心理节奏与自然节奏的循环感与圆满感。而古今中外的格律诗,其偶数行建构以求获一种音乐般的语义有对称,节奏有强弱,旋律有对位,语篇求周圆的审美效果:“宫羽相变,低昂互节;浮声切响,轻重悉异”。沈约的诗律论恰诠释了乐律化的诗律原理及其表征的因果关系,形成平仄相对,轻重相交,行止互节,律动相称地推动乐句或诗句的推演,最终求得对立统一的平衡感与完成感。

质言之,古典律绝“仄→平”模式的生成正是诗律的乐律化之结果。借助基本乐理阐释格律诗理,可以更好地厘清古代诗歌或“歌诗”与音乐的关系,并解释诗律何以总是借助乐律、形成渊源有自的乐律化诗律之原因。其后的诗话词话,仍不乏诗律与音律的互释互通。可见,诗律正是借助乐律才得以确立其理论规范,其声律的乐律化与乐律的声律化构成了中国渊源有自的音乐诗学传统以及唐代诗歌的盛世经典。

《光明日报》(2023年11月29日 11版)

来源: 光明网-《光明日报》