她是明代的花木兰,保家卫国被封忠贞侯,凭实力和男将平起平坐

国难思良将,晚明多事之秋,明朝也涌现了多位英雄,如熊廷弼、孙传庭、袁崇焕。崇祯皇帝十分吝啬,他流传下来的御诗有据可查的仅五首,但其中四首居然写了同一个人——四川女将秦良玉。

此人巾帼不让须眉,忠君爱国、保卫本土、抗击贼军,虽无力改变大局,但其用兵之奇、忠君之情不下孙传庭、袁崇焕等。南明封其为“忠贞侯”,且不说女性封侯如何,单看“忠贞”二字,就可知秦良玉的地位。

秦良玉雕像

一、秦良玉出生时的情况秦良玉,字贞素,重庆忠县人(当时为四川忠州)。《明史》赞之曰:“为人饶胆智,善骑射,兼通词翰,仪度娴雅。”

秦良玉的家族四川秦氏乃望族,向上可追溯至元顺帝至正十一年(1351)。当时秦氏始祖秦安司从湖北麻城迁入四川,于四川忠州驻足,秦良玉当为秦安司九世孙。随着秦氏在忠州稳扎稳打,最终成了当地一支举足轻重的大族。

至秦良玉出生的万历二年(1574),当时大明已入迟暮,虽因张居正改革政局尚且安稳,但明朝多年的积弊、贪腐已经严重侵蚀了根基,和平只是假象。朝廷权威下降,帝国内部不稳,就会激起野心分子的异心,地方土司离异倾向严重。万历十八年(1590),播州土司杨应龙和中央的离心倾向日益明显;万历二十年(1592)出现了宁夏哱拜之乱;万历二十七年(1599),杨应龙全面造反。

秦良玉剧照

秦良玉的父亲秦葵,熟读儒家经典,见识长远,文化素养极高,以儒家忠君爱国为准绳。面对乱世,秦葵认为必须要教会孩子们(秦良玉上有兄长邦屏、邦翰,下有一弟民屏)防身自卫、保家保土之术。秦良玉虽为女子,但为父亲所喜爱,所以她没有像传统女子一样攻读《女训》、学习女红,而是和兄弟们一起学习儒家文化、兵法古籍、刀枪棍棒,防止在乱世中“徒为寇鱼肉”(《明史》)。

二、初次上阵秦良玉成年后,嫁给了当时的四川石砫宣抚使马千乘。马千乘为东汉收复交趾的伏波将军马援的后人,两家可谓门当户对。

万历二十七年(1599),播州杨应龙正式造反,官军四面围剿杨应龙,播州北部四川布政司亦受命出兵。四川布政司即征调各地土司出兵,马千乘遂率军三千出征。

杨应龙

丈夫出征平叛,秦良玉没有安稳地待在后方,父亲的教育让她知道为国尽忠、替君解忧是为臣之道的道理。所以秦良玉单率五百军士,“裹粮自随”(《明史》),这是秦良玉第一次真正上阵。初次上阵,秦良玉不下须眉,她与副将周国柱和叛军在邓坎周旋,运用从小熟读的兵法,成功将叛军遏制在了邓坎。

万历二十八年(1600),叛军趁着官军夜宴之际偷袭,秦良玉夫妇合力将其击败,并且率军反攻,转败为胜,秦良玉进而乘胜追击,深入敌境,接连攻破贼军七个城寨,率领酉阳诸军攻取播州重地桑木关,以此功绩“为南川路战功第一”。

秦良玉塑像

播州平叛之后, “良玉不言功”(《明史》),足见其纯良淑德,谦虚低调。《明史》评曰:“秦良玉一土舍妇人,提兵裹粮,崎岖转斗,其急公赴义有足多者。彼仗钺临戎,缩朒观望者,视此能无愧乎!”

秦良玉陵园

三、任职宣抚使、忠贞不二播州平叛之后,诸路军队归乡。其后,秦良玉丈夫马千乘“为部民所讼,瘐死云阳狱”(《明史》),秦良玉继承丈夫职位,成为宣抚使。任职之后,《明史》赞其“驭下严峻,每行军发令,戎伍肃然。所部号白杆兵,为远近所惮”。其训练的“白标兵”成了明末西南地区的精锐,也是明末朝廷为数不多的精锐。

虽然丈夫受奸佞诬陷而死,但秦良玉政治立场坚定,对大明忠贞不二。泰昌时期秦良玉和其兄邦屏、邦翰参战辽东,邦屏、邦翰具死王事。当时的兵部尚书张鹤鸣说:“浑河血战,首功数千,实石砫(秦良玉)、酉阳二土司功。”(《明史》)

明军

天启元年(1621),四川另一土司奢崇明造反。奢崇明以重礼和杀夫之恨游说秦良玉,希望和她共同割据四川,秦良玉言辞拒绝,并将使者和礼物全部掷了出去。使者居然出言不逊,惹得秦良玉大怒,拔出佩剑将其砍为两段。秦良玉旋即号召部曲,加入官军,参与平叛。

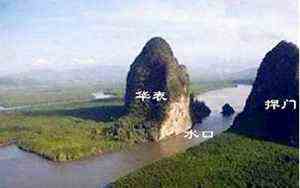

当时奢崇明已占据山城重庆,入渝之路崇山峻岭、崎岖难行,且入渝要道二郎关至浮图关一路被贼军重兵把守。平叛总兵杜文焕多次进剿都功败垂成,秦良玉遂主动请命绕过崇山峻岭,与明军前后夹击,杜文焕同意。

当时贼军只防正面明军,没想过有人敢翻越崇山峻岭绕道后方,结果被秦良玉率领的铁甲银枪、蛮靴白马的白标兵直入后方,贼众溃不成军。官军顺利攻克二郎关至浮图关全路,直捣重庆。

四、抗清勤王崇祯三年(1630),永平四城被清军攻陷。北京局势岌岌可危,崇祯帝下诏天下勤王,但只有卢象升真正带兵勤王,其余重臣只是起兵做样子,徘徊不前。和这些饱读诗书的大明重臣相比,乡下土司秦良玉不畏艰险,“出家财济饷”(《明史》)誓师勤王,从重庆不远万里入北京。

《碧血剑》中的崇祯

虽然各路勤王军也龟速前行到了蓟门一带,但再无动作,不敢正面抗清。只有秦良玉劳师远行,领疲弱之师率军出击,在友军配合下,一举收服了遵化、永平四城,解除了清军的威胁。事后,崇祯帝亲封秦良玉一品夫人,写了御诗四首,称赞秦良玉。

崇祯帝殉国后,清军野蛮南侵,明朝藩王拿起了明朝大旗,以南明之旗继续抗清。远在西南的秦良玉已是73岁高龄,面对国都被破、百姓被屠、敌我势力完全不成比例的局势,欣然接受了南明隆武帝的受命诏书,任太子太保、忠贞侯、总镇关防,准备以垂暮之年率军再次远征、勤王福建、继续扶明灭清。但是因为郑芝龙叛变朝廷,秦良玉未能远行。

永历二年(1647),南明昭宗皇帝朱由榔下旨加封秦良玉太子太傅,授职四川招讨使,名义上统辖四川全境军马。可惜几日后,秦良玉逝世,南明也在内讧中彻底灭亡。

秦良玉之墓

文史君说相比于花木兰、穆桂英等文学作品塑造出来的巾帼英雄,历史上真实存在的秦良玉在今天的知名度并不算高,但其一生也曾受到无数名人赞赏。崇祯帝为她作御诗四首,就是近代以来其爱国精神也被人所称颂,革命党秋瑾先生说道:“古今争传女状头,谁说红颜不封侯。……吾骄得此添生色,始信英雄曾有此。”冰心先生亦对秦良玉很是崇拜:“有谁像秦良玉一样?一生的精神,都拿来放在安内攘外,剿贼御侮上面呢?她一生为国家奋斗,为民族牺牲。”秦良玉的忠君爱国精神是超越古今的。

我们读历史,经常讲以史为镜,读秦良玉的故事,一方面会为英雄热血而激动,另一方面或许也会为她最后的结局而惋惜。毕竟她为之奋斗的大明朝,终究是完了。那明朝为什么会完了呢?

要回答这样的问题,无疑是需要极深的史学功底和社会阅历的。这里我推荐吴晗先生的这本《大明王朝三百年》给大家。吴晗先生是明史的著名专家了,也已经去世多年。这本书实际上是他代表作的再版,可以说深度剖析了明王朝兴衰背后的历史逻辑。

如此好书,活动价竟然只要24.7元,你还等什么呢?

参考文献

《明史》,中华书局1979年版。

韦美兵:《试论明代秦良玉》,《中国民族博览》2019年第8期。

朱华:《秦良玉忠贞侯性质辨析》,《三峡论坛》2016年第3期。

(作者:浩然文史·紫橘)

本文为文史科普自媒体浩然文史原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别注明外均来自网络搜索,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

我们会每天为大家奉上精彩的历史文章,恳请各位读者朋友关注我们的账号!您的点赞、转发、评论,这是对我们最好的支持!

花木兰是什么朝代的人?去打了什么仗,打赢了吗

唧唧复唧唧,木兰当户织。这是古代比较有名的一个作品《木兰辞》节选,其中的花木兰是一个相当传奇的人物,她是一个女子,但曾经去参过军,在古代大家只接受男性士兵的情况下,这是非常罕见的,这具体是怎么回事呢?

花木兰与北魏

首先,花木兰是什么朝代的人呢?对花木兰最早的记载是南北朝时期,基本上可以断定她是这一时期的人物,并且是北方人,而由于她女性参军的特殊经历,话题性很强,所以在之后的千百年里,不同的朝代依然有着花木兰的传说,也被改编出了很多的文学作品与戏剧。

值得注意的是,这里的北魏可能不是大家理解中的北魏,因为曹操所建立的北魏是中国历史上最出名的,很多人甚至只知道这个曹魏,但花木兰所处北魏是南北朝时期,曹魏的时间是公元220年到266年,花木兰北魏所处时间是公元386年到534年,一两百年的历史,中间相隔了整整一个晋朝,而为了更好的区分开来,也有人会习惯把曹魏称之为前魏,后面那个自然是后魏。

柔然国本之战

话说,北魏当时到底发生了什么样的事情,才让花木兰这样一个女子都颠颠撞撞进了部队呢?不管是原版故事还是经过很多艺术加工的花木兰故事,都可以看出一个显著的特点,就是当时朝廷征兵很急很急,严重超过了穷兵黩武的规模,不管是什么家庭什么条件,都至少必须要提供一个男子壮丁去参战,花木兰家里只有年迈的老父亲,而征兵处不管这些东西,你提供一个男丁就行了,其它免谈,就连老父亲这个岁数都不得不去,果然当时北魏缺兵已然是焦头烂额了。

所以在不得已的情况下,花木兰才决定了替父从军,当时到底是一场什么样的战斗,让北魏如此人心惶惶,这场战争就算柔然之战,大约发生在公元429年,南北朝纷争已久,但南北相安无事,南朝并非是当时最可怕的威胁,对北魏威胁最大的反而是一个叫做柔然的草原部落,这个部落的组成是鲜卑人跟匈奴人,都是很善骑射的草原尖子生。

由于柔然侵扰严重拖垮了北魏发展速度,所以才有了集举国之力,发起的柔然一战,北魏点兵,多多益善,这一战不成功,便成仁。

木兰诗中有一句说道

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

大致指的是花木兰跟部队北上,到达了今天的内蒙与蒙古国一带,在这些区域对柔然发动了终极一战,这场战争风险确实很大,因为就算打个平手都是北魏接受不了的,举国之力一战打完,结果柔然还生龙活虎,我大魏却已经是民生凋敝,每户的青壮男子都被抽调干净了,这不就离亡国不远了?

不过所幸这场战争最终取得了决定性的胜利,帮助了北魏在北方奠定了一个新的中国政权,比较有说法的是,这个北魏跟南朝在不断的争夺正统,战争上双方谁也不服谁,但是名义上大家都想当正统,什么正统?华夏中国正统。

北魏,其实是一个少数民族政权

其实北魏是古代比较少见的少数民族政权,本身就是一个草原上的鲜卑人部落,一开始他们的国号也并不叫做北魏,而叫代国,五代十国乱象纷呈,很多的国家逐渐独立了出来,代国就是其中之一,后来,代国战争开始不断胜利,地位水涨船高逐渐成为了北方的话事人,此时拓跋氏的皇帝想改国号为魏,统一全国正统是最重要的,而魏是曹魏之后续,在北方乃至全中国,当时都有一定的威望,并且,最重要的是这是一个汉化很接地气的国号,它也为拓跋氏治理中原地区提供了莫大的帮助。

不知道大家晓不晓得一个事,拓跋鲜卑氏自己也是草原上部落发家的,而草原上有着独特的称号,那是与汉族文化截然不同的草原文化,比如说首领就叫可汗,这所谓擒贼先擒王,射人先射马,汉唐的战争时期,干掉可汗你就是行走的一等功,万户侯。

与之相对应的是,木兰辞讲到了花木兰替父从军的前情提要,昨日见军帖,可汗大点兵。

没错,北魏建立于公元386年的内蒙呼和浩特,当时这里就是国都,后来因为要一统天下,所以在不断的汉化过程当中,才把国都持续东南迁移,而在很长的一段时间里,他们依然是采用了草原上的称呼与习俗,显然,花木兰所在的时代是北魏执行汉化的初期,甚至还用了可汗这样的字眼来称呼拓跋氏。

早期的北魏状态确实不理想,汉化也遭到了很多鲜卑族老人的反对,不少家族坚持本族习俗,甚至还因此造反,然而拓跋皇室对此并不在乎,眼光与格局让他们确定了汉化的必要性,公元490年,距离柔然大战已经过去了半个世纪,此时的北魏还算稳定,孝文帝为彻底解决一统天下,与中国正统的问题,也全面开始实施汉化政策,为此不惜杀了太子与造反的很多鲜卑贵族,通过这件事情,北魏的鲜卑族与汉族的文化隔阂被消除了很多,如果能稳定基本政治形势去推行汉化,北魏或许有机会结束南北朝乱世也不一定,毕竟北方骑兵战争占优,古代南朝主要依靠河流地形防守,没辙,南方可生不出草原上的千里马。

然而,除了民族之间的文化隔阂之外,北魏在当时还面临着一个很严重的问题,就是国家的官僚机构腐败严重,值得拿出来一说的就是亲王贵族当时奢靡之风盛行,甚至有斗富的戏码,你有100个小妾我就买200个,你家仆人5000,我皇亲国戚,大魏亲王,没个万儿八千说不过去吧?

此外,北魏朝廷绝大多数官职都可以直接用钱来购买,更有甚者直接称呼北魏的吏部为官职买卖部,由此可知当时百姓们对这个腐败的朝廷有多恨。

柔然的逆袭,六镇之乱

公元523年,柔然大饥荒,人们没饭吃,很多人都快饿死了,本来是不敢去惹北魏的,但是没办法饥荒太严重,这仗是不打也死人,打仗万一赢了多抢点粮食回来还能少死一点人,所以30万柔然大军南下,把北魏边陲六镇给干了,大肆烧杀抢掠了一番,这下好了,粮储都没了,饥荒成功从柔然转移到了北魏的边陲六镇。

还记得在100年前,拓跋家皇帝倾尽举国之力,跟柔然打了一场大胜仗吗,就是花木兰这种女子跟邻居家老爷子都被召集去打的这场世纪大战,此战给了北魏将近百年的发展时间,但与此同时,草原上的柔然也已经休养生息完毕,对上此时的北魏不算强,甚至是弱者,然而兔子急了也会咬人。

总之,北魏此时危矣,可惜皇室并未意识到问题的严重性,此事之后,北魏对六镇的安抚力度很小,提供的救济极其有限,也就是绝大多数百姓还是得饿死,所以为了能活下去有口饭吃,很快六镇相继造反。

通常人们在能够保证温饱的情况下,思考问题还是比较理智的,但是一旦连生存的基本权利都得不到满足,百姓就不得不反了,伴随着积弊已久的腐败与炫富之风,六镇之乱正式掀开了北魏灭亡的篇章。