为什么收兵一定要用“钲”,而不是其它的乐器?

想必大家对“鸣金收兵”这一成语都比较熟悉。

但是,也有一些杠精会问,为什么是“鸣金收兵”而不是“鸣银收兵”?要想解释清楚这个问题,就得弄清楚“鸣金收兵”这个成语的真正含义。根据我在网上所找到的资料,这个成语最早出自《荀子·议兵》,里面有这样一句话:“闻鼓声而进,闻金声而退。”

从话中我们不难看出,这里的“金”并不是杠精所想的“金银财宝”的金,是跟“鼓”一样,一种用来传令的军乐器。这种乐器叫“钲”,并非“锣”,《说文解字》中:“钲,似铃,柄中上下通”。是用黄铜制成的,因为,呈金黄色,所以,被叫做“金”。

那么,有人又会问:“为什么收兵一定要用钲,而不是其他的乐器?”

关于这个问题,说法就多了。

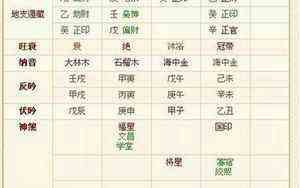

其中一种说法是这样的:古代人普遍比较迷信,万事都喜欢用五行八卦那一套来解释。按照五行八卦的理论,世间万物分为金木水火土五种类别,而金木水火土又分别对应西东北南中五个方位,西象征着结束,可被引申为进攻停止,而西与金对应,遂有了“鸣金收兵”这一说法。

但是,我个人认为,原因其实没那么复杂,打仗嘛,一切都以实用为主,军队的基本号令无非就两种:一种是进,一种是退。但战场的范围一般情况下都比较大,那时又没电台什么的,估计声音传得比较远的乐器也不多,既然前进用了“鼓”,那么,撤退时就只能用“钲”了。

至于,什么金代表东方,什么金代表西方之类的说法,估计也都是后人附会的。既然,成语的本意已经解释清楚了,下面我们就这个成语做一些有意思的探讨。

我们都知道,打仗是敌我两方的事,但是,打仗不是比赛,己方的军队能够在听到“钲”的声音之后立刻退兵,但是,敌人的军队能乖乖听你的话吗?显然不能。相反,敌人听到我方撤退号令之后,也可能会趁势追杀过来。

所以,为了防止这种情况出现,就需要在战场上安排一些弓箭手,在大军回撤之时射住敌人的阵脚,甚至,一些有经验的将领还会安排一个预备队,在军队撤退之时负责殿后,将己方的主力和敌人的追兵全部隔离开来。

不过,这些复杂的号令,光靠一个“钲”士兵们还是很难理解的,所有,还要借助军旗或狼烟之类的东西作为辅助,所以,“鸣金收兵”并不是人们想的那样“钲”声一鸣,部队就一哄而散那么简单。当然,也可以将“鸣金收兵”作为一种诱敌之术,先利用地形事先埋伏好一部分人马,然后“鸣金”,假装自己要撤退了,等敌人打过来后,再反打敌人一个措手不及。

一般情况来说,一支军队在没有做好充足的准备之前,是不会随意“收兵”的,而一方“鸣金收兵”后,另一方如果不是占尽绝对优势的话,也是不会轻易追过来的。毕竟,若是撤退方有殿后军队,那么,追击方也占不了多少便宜,若是一不小心中了埋伏,那就更得不偿失了。

兵家的经典《孙子兵法》,在开篇就有提到:打仗是你死我活的事情,来不得半点马虎。而战场的形势瞬息万变,稍有犹疑,就会可能酿成大祸。因此,一支军队要想打胜仗,就必须做到令行禁止。令行禁止,最基本的就是我们前面提到的“闻鼓声而进,闻金声而退”了。

当然,说归说,能不能做到这一点,还跟军队的整体素质等各方面的因素有关。若是一支军队被断了几日粮草,又累又饿的,那么,他们在打仗的时候就顾不得那么多了,管他什么“金声”、“鼓声”的,敌人来了先跑了再说。

当然,军队能不能进退有度,还跟将领的军事才能有关,东晋时期的淝水之战,就是一个很好的例子。

当时,秦晋几十万大军隔江相望,东晋的军队率先渡河,想要与前秦决一死战。而前秦的统领苻坚认为:不如先让自己的军队后撤,让出一片空地出来,等东晋的军队全过来了再跟他们较量,没成想这是一个相当愚蠢的决定。

因为,前秦的军队是鱼龙混杂,各民族的人都有,甚至语言都不通,他们一听到撤退的号令阵法就乱了,想停也停不下来。而晋军则趁势冲杀过去,大败秦军,使得原本占据人数优势的前秦军队被打的丢盔弃甲,狼狈不堪,中国的统一,也因此延迟了好久。

这个战例给了后世行伍之人一个极为深刻的教训,也印证了我之前的说法,那就是:大军撤退之前一定要做好准备,否则,一但敌人追杀过来,将会使己方的军队处于一个十分危险的境地。这就是为什么刘秀会对自己的子孙说:不要动不动提打仗的事,这不是你们能理解的。

参考资料:

【《荀子·议兵》、《说文解字》、《孙子兵法》】

南皮方言知多少

南皮县位于沧州市东南部,东与孟村回族自治县和盐山县相邻,东南与山东宁津县和乐(lao)陵市隔漳卫新河相望,南与东光县接壤,西与泊头市毗连,正北与沧县交界。县城位于县域西部,域内北部地势低洼,东南部地势较高,宜开垦,村庄稠密,人口较多。南皮方言(土话)属冀鲁官话沧惠片,音调发声与东光泊头两地相近。县域内方言多有差异,可分为几个小片。(一)南皮话(南皮周边方言),(二)鲍(官屯)小(集)潞(灌东)话,与盐山、孟村方言接近。寨(子)风(翔)话,其方言中含有山东宁津的口语味儿。店(子)叶(三拨)话,吐音清晰,有一点沧县味儿。潞灌(西)、王寺、刘夫青、董村等地的方言中,音调浓厚,形成的口语和方言,更具南皮地域特色的方言味儿。如徐建庄的庄字,应念zhuang ,但其音调成了zua ,门堂的堂字,是tang,但口语成了tan。南皮的方言俗语,简练形象,易记好学,喜闻乐见。南皮方言有的被收入《现代汉语词典》中,有的方言仅能在交流中表达,而无法形成文字,只能在民间以口语方式流传。受因声觅字和有音无字的影响,本文在南皮方言中的标注只能用白字代替,对低俗骂人的荤话秽语未予收录。作者在辑录和整理南皮方言过程中,难免会有许多遗漏和笔误,欢迎广大文友加以斧正和补充。

(一)天文星辰时间类

爷爷儿:太阳。贼星:流星。扫帚星:彗星。虹(jiang):彩虹。露湿:露水。火烧云:晚霞。凌块:冰块。打呱拉:霹雳雷。蒙星雨:毛毛雨。马连浆子雨:猛雨。饭叭拉子:雪霰(xian)。地皮甲:冻雨。打闪:闪电。云没(mo):暴雨来临的声音。五惊明儿:五更。头年:去年。过年:明年。见年:往年。今儿格:今天。明儿格:明天。夜列格:昨天。前了格:前天。大前了格:大前天。见天:每天。红航:晚上。夜了个红航:昨天晚上。头晌:上午。过晌:下午。晌活头:中午。一丝儿:一会儿。马眨眼子:傍晚。黑门前:傍晚。半虚拉夜:半夜。年头:年景。见没格:以前。

植物和物品类:

面古豆:蚕豆。转阳葵:向日葵。娘花:棉花。棒子:玉米。山芋:番薯。尝果:花生。洋柿子:西红柿。婆婆丁:蒲公英。树栽子:小树苗。苞麻子:蓖麻。苍子棵:苍耳子。水红棵:红蓼。麸子:小麦皮。锅头:窝头。

(二)动物类

儿马:公马。骒(ke)马:母马。牦牛:公牛。驷牛:母年。犍(jian)子:阉割的公牛。叫驴:公驴。草驴:母驴。肥猪:阉割的公猪。泡猪:公猪。泡胡:公羊。羯(jie)子:骟过的公羊。牛犊子:小牛。驴驹子:小驴。马驹子:小马。骡驹子:小骡子。打栏:猪牛羊发情。起刻:马驴发情。保揣:牲畜怀胎。住了:大牲畜怀胎。僵了:牲畜产仔。鸡福空:鸡抱窝。长虫:蛇。麻楞:黄色蜻蜓。大冠:绿色蜻蜓。蚂蚱:蝗虫。燕白虎子:蝙蝠。黄鼬:黄鼠狼。夜猫子:猫头鹰。拉拉沟:蝼蛄。箫箫:蝉。支療:知了。地蚕:蚯蚓。瓦皮:水蛭。米羊:蚂蚁。臭大姐:麻椿象。新媳妇:瓢虫。车虎溜子:壁虎、蜥蜴。钱串子:蚰蜒。吴公:蜈蚣。蛐蛐儿:蟋蟀。爬爬:蝉的幼体。战战:中华剑角蝗。喜巧:喜鹊。老鸽:乌鸦。黄雀:黄鹂鸟。老麻家:麻雀。安拉:鹌鹑。勃狗:鸽子。大雁:鸿雁。凿达木子:啄木鸟。罐罐:蝈蝈。驴句:公蝈蝈。厚子鱼:草鱼。泥桥:泥鳅。疥蛤蟆:蟾蜍。虾蒙:枝额虫。水鳖:鲎虫。卖香油的:水黾。扒角子:褐边绿刺蛾。骆驼虫:虎甲幼草。屎壳郎:蜣螂。

(三)植物和物品类:

面古豆:蚕豆。转阳葵:向日葵。娘花:棉花。棒子:玉米。山芋:番薯。尝果:花生。洋柿子:西红柿。婆婆丁:蒲公英。树栽子:小树苗。苞麻子:蓖麻。苍子棵:苍耳子。水红棵:红蓼。麸子:小麦皮。锅头:窝头。馃子:油条。炸蛤蟆:方形油条里放鸡蛋。糟子糕:蛋糕。大油:猪油。褯(jie)子:尿布。玉子:褥子。坎肩:马甲。门插关:门栓。门衔子:门槛。戏匣子:收音机。洋火:火柴。拢子:梳子。胰子:香皂。车轱辘:车轮子。麻汁:芝麻酱。饽饽:馒头。喧饼子:发面饼。小米饭:小米粥。大米饭:大米粥。咸饭:小米干饭。热汤:热面条。冷汤:凉面条。热温(wei):凉面条过热水。面子:细玉米面,渣子:粗玉米面。馇(Ca)黏粥:熬玉米粥。嘎渣:黏粥锅底的焦黄硬皮。黏米:黄米。囊瓜:南瓜。八楞脆:甜瓜。姜巴辣:洋姜。盐行菜:香菜。马子菜:马齿苋。曲曲菜:苣荬菜。青青菜:小蓟草。黄须菜:翅碱蓬。野葡萄:龙葵。红姑娘(nian):野生枸杞。

(四)动作动词类

过家家:小孩玩游戏。变戏法:变魔术。淘换:寻找。扎猛子:潜水。闲拉呱儿:聊天。磨蹭:慢腾腾。扎裹:打扮。拉拉老婆舌头:搬弄是非。戳咕:离间。吐口号了:应允。抖搂了:全部说出。打哈哈:开玩笑。打镲:胡闹。就活:凑和。半拉苟几:活干一半停了。当郎着:耷拉着。当郎子:无用的闲人。脑闷:糊涂。吊猴:调皮。瞎白花:乱说一通。搓磨:烧扯。漫怨:责怪。撒达:四处看。犟活:争吵。奶活:拉巴。糟践人:算计人。祸祸人:糟塌人。顾营:挪动。揍么去:干吗去。剖闷:猜迷语。抵拐:单腿跳膝盖的游戏。泡说:解释。活歪熬:蛮横不讲理。说叔伯理:说一面之词。活累熬:很累。活喔(wo)熬:很饿。

(五)形容词类:杭乎:没把握。刺儿头:蛮横粗莽。大意:粗心。扫听:打听。烧包:得意。力巴:外行。瞎仗:蛮干。阳干:尴尬。杠头:抬杠说反理。显摆:卖弄。拱火:煽动。备不住:有可能。二把刀:技术不熟练。落倒帮子:不务正业。小尖取磨:小气爱占便宜。红案:炒菜。白案:面食。红事:喜事。白事:丧事。牛头木耳:迟钝或不听话。黏道:话多无头绪。死猫踏沙眼:没眼力。吊儿郎当:自由散漫。没眼拉力:不灵透。赶蛋:白忙活。腚呱子:屁股。尿泡:小便。拉巴巴:大便。皮实:结实。礘(qi)干:吸干。起子:小苏打。䞍者:等着。黢黑:很黑。发艺挣:发艺症。溻(ta):衣服湿透。熥:蒸热。葳泥:麻烦不好办。醒面(Xing):饧面。蜇摸:找寻。么蛾子:坏主意。禁黵(zhan):不易弄脏。嘬(Zuo):吸。撮:吃。作瘪子:受窘为难。一拃(za):大拇指与其它手指的最大间距,用作丈量。酽:浓。揉掯:拖延。裁歪:倾斜。趁(趂)钱:有钱。糗(qiu):糊状。耍把式:练武术。大把式:揈大马车的人。二百五:半精不傻。二五眼:能力差,不尽如意。二楞:鲁莽。二乎:不确定。二虎:办事不利,楞头八脑。潮种:过激不稳重。

(六)名称类

沙土包子:沙地。狼窝:水冲的土坑。湾:水塘。茅子:厕所。解手:上厕所。栏屋:牲口棚。列拉人:斜视人。玄乎:危险。板生:整洁。毛草:干活不仔细。熬破:伤口发炎。刺挠:发痒。院:胡同。当天井:院落。当街:门前大道。角门:门楼。角门洞子:门洞。旮旯:角落。降(jiang)仓子:门前台阶。里生外熟:内里生坯外表是砖的墙体。净心:故意。拍呱子:鼓掌。扎衣裳:做衣服。绸衣裳:洗衣服。撕摞:推让。眼疵:眼屎。央革:哀求。板床子:小板凳。影背:影壁。爷了盖:脑门。薄了盖:膝盖。打出溜:滑动。得瑟:显摆。塞孩子:非婚生子女。倒坑上了:生孩子。着炕了:瘫痪在床。倒气了:人之将死。过去了:人去世了。哄扬:传闻。惊达撒地:惊慌不安。忌讳:醋。倒灶:倒霉。砸锅:事情办砸了。鬊(Shun)人:添堵。损(Sun)人:教训指责。焦黄腊气;病态。打破水:破议婚说坏话。走道:改嫁。二胎身:二婚。滚槌:变卦。装椁衣裳:死人穿的衣服。上纸:吊唁。唠叨:絮叨。不落(Ⅰao)人:人缘差。不落忍:过意不去。担待:凉解。药铺:诊所。药铺先生:医生。校堂先生:老师打谱:盘算。稿秸:麦杆编的垫子。漏馅:露出本来面目。搬求:吃零食。发阴:发坏。掴(guai)子:用手掌扇。过逾:过分。薅:揪。牙碜:咯牙。寒碜(chen)丢脸。好家伙:表示惊讶和赞叹。齁咸:太咸。灰不留秋:灰色。灰头土脸:满头灰尘的懊丧。浑球:混蛋。玩闹:地痞。劐(huo):剖开。打闪:闪电。鸡子:鸡蛋。激灵:猛然抖动。机灵:聪明。剂子:做馒头饺子时的小面块。糨子:糨糊。脚脖子:脚腕子。脚丫子:脚。脚鸡盖:脚指甲。手鸡盖:手指甲。趼(Kuan):变硬的皮肤。要饭的:乞丐。酵(jⅠao)子:含有酵母菌的面团。筋道:有韧劲。决巴:口吃。扽(den):拉。剟(duo):击。搊(chou):助力。揢(ka):卡住。咯:硬物。侉子:与本地语言不通的人。㧟(kuai):抓挠。诳:骗人。坑诳撇列:坑蒙拐骗。老娘们:已婚妇女。老爷们:已婚男人。光棍汉子:未婚男人。和(huo)稀泥:双方说合不得罪人。闹哄:喧闹。劁(qiao):阉割。围脖:围巾。璺(wen):裂痕。窝囊废:怯懦无能的人。腰窝:肾。要(yao)子:麦杆拧成的绳状物。洇(yin):渗透。窨(yin)地窖。约(yao):秤称。栽面:丢面子。㤘(zhou):固执。纂(zuan):发髻。澥(Xie):由稠变稀。不赖待:不错。相好:关系铁。坐下了:打麻将或喝酒。喝鞠(足)(ju)了:满意。野种:私生子。打种:攒着。叔(shou):叔。连腿:连襟。耳刀:耳朵。胳呗:胳膊。嘎喳窝:腋下。棒阳子:玉米芯。没(mw)生:遗腹子。后脊阳:后背。黏糕沾鸡毛:啰嗦不爽快。胡楞:骗人。打眼了:买东西失误。嘛行子:不是个东西。不够揍:骂人的话,品行不好。嘬业:惹祸。舔腚:溜须拍马屁。抬轿;恭维奉承。蒲团:麦秸杆高粱叶编的坐垫。呲毛:人品不好。找邪闲:故意找别扭。上地去:下地干活。须磨人:纠缠、撒娇。格几:新颖。齐眉穗:女孩额前头发。挺托:结实。姑们俩:夫妻俩。买营财:买东西。熬连:盼望。长醭(bu):发霉。呲答人:训斥人。抄地:扫地。怵头:畏缩。改锥:螺丝刀。勤谨:勤快。拿人:刁难。降(Xiang)人:自傲。糊弄:蒙混。忽悠:哄骗。冈(gang)子:土岗。堤崖(yai):齐堤。皴(cun):皮肤上的泥垢。搋(cuai)面:压揉。鐾刀:磨刀。来切:来客人。扯臊:瞎扯。丫头:女孩。锅台转:女人。小子:男孩。皮实呱拉蛋:没正格的。调晃:不服管教。胡曰曰:瞎说。白话:话语不止。爬瓜溜枣啃西瓜皮:偷瓜摘枣没出息。两根弦:缺心眼。嘛营子:什么人,贬义。长罩子:浮在酱菜、醋、酱油上的白醭。卫生油:棉籽油。干地:干粮。薄地:稀的。吃大饭:坐席。榆面子:榆树皮碾成的细面。丝馕:发霉、馊了。风弦:风箱。锅杈子:炊具。凿沟:镢头。流口:土房檐上的流水瓦槽。捂眼:蒙在驴眼上的眼罩。发送:为老人出殡办丧事。塔头:孝子裹在头和脖子上的重孝布。封白:亡故人家属在鞋上缝白布。封门:亡故人家属门上贴烧纸。替息钱:私房钱。歇晌:午休。褒贬:贬低压价。跑外水:跑业务。碱巴残子:挑剩的残次品。罚牢役:坐牢。坐板房:蹲监狱。过伙着:男女不正当关系。养汉老婆:偷情的女人。钻屋子:男人偷腥。狗食:男人沾花惹草。拉巴人:帮扶。扒扒头:看一看,古捣:摆弄。故动:心灵手巧。斜毛病:爱挑事。业祸:麻烦拖累。叠些:献殷勤。装蒜:假装糊涂。耪(pang)地:锄地。扒拉地:见苗。过号:男女订亲。送日子:送结婚贴。摧妆礼:结婚时的嫁妆礼金。歇罕:喜欢。筲:水桶。撇绳:大绳。尜尜:(1)一种面食,(2)陀螺。肯不滴:不好意思。嘎拉:蛤蜊。切达:埋怨嘲笑。密呼阵儿:休息会儿。洋灰:水泥。烟同:烟囱。站水:滴水檐。可惜老地:太可惜。喝命:玩命。萨利:利索。扛大个:扛脚行。念三阴:发坏。着实不拉当:办事没头绪。俊:好看。伊能:显摆出风头。幢(deng):量词,形容房子。灯棍:日光灯。电把子:手电筒。废物点心:无用之人。炕头汉子:没见过世面。拉破头:耍无赖。幸望人:讨好。钢崩子。毛票:纸币。来牌:打牌。气炉子:液化气灶。连子:锅篦子。咸食:瓜类和面摊成的薄饼。杂面:加入绿豆面的面条。挺脱:结实有力。下三滥:不务正业的人。背静:偏僻清静。张跟头:翻筋斗。竖直溜:手杵地脚靠墙。江米:糯米。过木:窗户上的横木。驳拉牛子:蜗牛。扒眼:旁观。背悔:黏糊。错偏:错位。抽疯:找事。撑地:闲地。泚一身:溅一身。逗悦:挑逗。惦现:担心。得(dei)计:孝顺。二胰子:不男不女。凫水:游泳。拉账:欠账。改人:糟践人。钻伙伴:入伙干活。熬头:能吃荤。布节:烧面食。倒:刨。郭儿:雄性。赶罗:忙活。伙齐:伙计。丧挡:恶言。揪地:地上。后道坐:隔断。祸货:糟蹋。看架了:害羞。耩地:播种。棘棵子:灌木。激着了:着凉。抠:小气。靠家:情人。靠人:外遇。落忙:帮忙。列:拽。冷布子:纱布。纱崩子:窗纱。捋(lv)手:小偷。老改劁:阉割的老母猪。脑了:翻险。攮子:锥子。囊火:温暖。派列:邋遢。铺扯:烂碎布头。打窝子:挖坑。篾夹子:碎布头沾一块。敲打:试探。晌火歪:中午过后。拾翻:寻找。死孙肉头:孙不认头。送信:白事给亲戚报丧。请切:喜事下请贴。挺杆:高梁茎杆。仰子:棉絮。推头:理发。主裁:总管。钻机:心灵。踢里塔拉:不利索不整齐。崴了:坏了。务数人:嫌脏。兀子头:板凳。吹咹咹:唢呐。席门纤儿:高粱茎杆蔑子。

南皮方言,妙趣横生,包罗万象,渊源流长。南皮的方言土话,蕴含着丰富的文化内涵,烙印着地域文化的鲜明特色。它早已融入到我们的心灵中,渗透到我们的血液里。它是远方游子的一种感情寄托,又是一种地域特色的文化符号和语言变体。一句“今儿格,明儿格,夜列格”,含蓄质朴,语气浓厚。在异地他乡,这亲切而又熟悉的乡音,往往会拉近同乡人的距离和感情。南皮悠久的历史文化,赋予了南皮方言的独特魅力。在浩若烟海的方言中,南皮的方言土语受大运河文化的熏染和武术杂技等流派的影响。话语音调里含有江湖码头之遗风,嗓门高,气势足,有一种非常琢(zuo)的感觉。热情好客中透着几分北方人的粗犷,不醉不休里满是燕赵豪爽,礼尚贤德中彰显着齐鲁风范的谦让。南皮方言,历经千百年来的口耳相传,虽登不上大雅之堂,但它的独特魅力,感染着一代代南皮人,情系桑梓,不忘家乡。伴随着社会的发展进步和文化观念的改变。越来越多的年轻人,走出家门,飘泊四方,感受到的是普通话氛围,在交流和沟通中,很少说起方言俗语。只有回到家乡,才能和亲人们说上几句绕口鳖脚的方言土话。在全国各地大力推广普通话的浪潮中,或许在不久的将来,甚至更长一些时日,各地方言会日渐消失,被普通话所替代。那原汁原味的南皮方言,也将湮没在历史的岁月长河里,在史籍中留下那一抹曾级多彩的印记。

二〇二一年十一月四日于沧州署西街

诗词鉴赏|《稚子弄冰》宋·杨万里

稚子弄冰

○

宋代 · 杨万里

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮。

敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

清晨,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盘中的冰块脱下,提在手中。

轻轻敲打,冰块发出穿林而过的响声,当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音--冰块落地,发出了如玻璃破碎的声音。

译

文

诗词赏析

全诗摄取瞬间快景避开直接描写,用生动形象的“穿林”响声和贴切的比喻,用老者的眼光开掘稚子的情趣。

诗中孩子弄冰的场景,充满了乐趣:心态上,寒天“弄冰”,童心炽热;色泽上,“金”盘“彩”丝串“银”冰;形态上,是用“金盘”脱出的‘‘银铮”,圆形;声音上,有 “玉罄穿林响”的高亢,忽又转 作“玻璃碎地声”的清脆。全诗形色兼具以感目,声意俱美以悦耳赏心,绘声绘色地表现出儿童以冰为钲、自得其乐的盎然意趣。

全诗突出一个“稚”字。稚气和乐趣能使儿童忘却严冬的寒冷,保持他一如既往的活力和快乐。孩童与老人在心理特征上有诸多的相通之处,唯其如此,孩童的“脱冰作戏”的场景在老人的眼里才有依依情趣。

正是以这种老少相通的心理特征为审美基点,杨万里通过“以稚为老”的手法使童趣化为诗趣,一方面从稚子的心理出发,描写“脱冰”的动作细节;另一方面基于世人的心理去感受,欣赏其行为细节,这样孩童的稚气与老人的“天真”相映成趣,融为形之于笔端的盎然诗意。诗人发自内心地尊重儿童的天真,才能把孩子玩冰的情趣描绘得如此真切酣畅。

长按指纹

一键订阅

宝藏诗人杨万里的一首惊喜小诗,才读完首句,思绪就回到了小时候

杨万里真是一个宝藏诗人。

他一生作诗两万多首,传世作品达四千多首,被誉为一代诗宗。

他的诗不仅如白居易的诗一样平白如话,其中又多了几分白诗所不曾有的灵动和趣味。尤其是他对儿童的刻画,字字句句都活灵活现,如果不是亲眼见过这样的画面,是断然写不出如此轻灵、充满童趣的诗篇。

最关键的是,读他的诗,总是嘴角不自觉上扬,因为这哪里是写诗中的孩童,这分明说的就是我们自己呀。

他写孩童追蝴蝶:儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

他写孩童跳着抓柳絮:日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

他写孩童放牛:童子柳阴眠正着,一牛吃过柳阴西。

你干过这些事没?说的是不是你?(别不承认哦,你的捂嘴笑已经出卖你了)

今天我们再来读一首他的诗,才读完首句,笔者的思绪就回到了小时候。快来看看你干过这事没?

《稚子弄冰》

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

题目《稚子弄冰》,就给我们传达出了这首诗的主题,记述的就是孩童玩冰的事。杨万里的诗歌就是这样,他的诗里大多不涉及家国情怀,政治抱负,他写孩童,就只写孩童的童趣、天真,但你又怎么能说这样的是言之无物呢?须知孩童和女人是这个世界上最美的事物,前者美,在心,在神,无忧无邪;后者美在貌,在形,倾国倾城。

回到诗歌,首句“稚子金盆脱晓冰”,什么是金盆?肯定不可能是金子铸的盆,这里的金盆就是铜盆,“晓”就是早上,所以这一句话说的是:儿童早晨起来,将冻在铜盆里的冰块取下。

不知道大家有没有在农村生活过,在农村,冬天夜里装一盆水,到了第二天早上,水就会凝结成冰。然后我们这些孩子早上起来就会把盆里的冰取出来玩。不知道大家有没有干过这事,反正我是没少干。

以前在初中的时候,早上起来要跑操,我们沿着公路跑,公路两边有很多水田,有的同学跑着跑着就不安分了,就去田里捞冰块。冬天天气冷,早上田里会有一层薄薄的冰,等到太阳出来就化了。

还有如果天气再冷一点的话,早上在那种经常流水或者滴水的地方会有冰柱,一个倒三棱锥,长一点粗一点的,掰断了拿在手上就是一把冰剑,我们小时候就拿着那个冰剑打仗。

还有一些损一点的同学,喜欢把小的冰块塞同学的后背里,我们初中有一男生把冰块塞一女生后背里,那女生愣是绕着操场追了他几十圈,最后把那男生逮到了,塞了好大一个冰块到他后背里。结果,最后他俩在一起了。

不好意思,扯远了,文章题目说了才读完首句就让我回到小时候,所以这里分享给大家一些童年的回忆。中国人不骗中国人。

回到诗歌,我们看看诗里的这个儿童,取了冰干什么呢?

原来是“彩丝穿取当银钲”,就是把冰用彩线穿起来当钲,钲是古代的一种像锣的乐器。看来那个冰是足够厚的,当然这事我没干过。

诗里的这个儿童不仅很灵动,还对美很有追求或者说很有美感。

你看他穿冰锣用的是彩线,美吧?然后把冰块穿起来,做什么?当钲,作为一种乐器,银钲,提在手里,圆圆的,晶莹剔透的,美吧?而且你听它敲出来的声音,如玉磬,美吧?就连最后摔碎了也是如美玉破碎一般。

稚子的天真美和银钲的美合而为一,给人以多重美的享受。

这不就是冬天最美的风景吗。

后两句“敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。”这个“玻璃”与今天的玻璃不同,是古时候的一种天然玉石,也叫水玉。

做好乐器后,儿童就敲击冰锣,敲出的声音就像玉磬一般,穿过树林,响彻山谷。忽然,儿童的冰锣碎了,落了一地,发出如美玉摔碎般的声音。

可见这个声音多么空灵多么美妙,就连破碎的声音都是那么清脆悦耳。

其次一个“穿”字,为我们描绘出诗中不曾刻画的孩童欢快灵动的形象,这个穿不仅是声音的传播,也是孩童提着他的乐器兴高采烈地奔跑着在树林间穿梭。

如此,儿童的欢愉、天真已不言自明。

最后一句还是一贯的“杨万里式”的结局,写孩童追蝴蝶,蝴蝶飞入菜花,孩童是怎么样的,是继续在菜花里找蝴蝶,还是原地哭了,没有写;写孩童放牛,孩童睡着了,牛自顾自吃着远了,牛有没有丢,孩童有没有寻牛,没有写。

这首诗也是如此,孩童的乐器破碎了,孩童是怎样的呢,是哭了,还是继续笑着,亦或者是捡起地面上的一些大块的继续敲?这些诗人都没有写,留给读者想象。

这首诗具有典型的“诚斋体”风格。

“稚子弄冰”这样一件日常的小事,却被诗人敏锐地捕捉到了,并且写得如此妙趣横生、趣味无穷,给人以无限美感。

有人或许会问:儿童他不冷吗?

不冷。现在的我只想随时把手揣在裤兜里,仿佛一露到外面就会被冬天这个怪兽啃上一口,但是小时候玩冰的时候,真的不冷,乐在其中。正是这份稚气和乐趣使诗中的儿童忘记了严寒。

所以,这样的趣味和欢乐,只有儿童才能享受到,双手插在兜里的大人们是无法感受到的。那么为什么诗人能够感受到并且敏锐地捕捉到,正是因为诗人和孩童一样有着一颗“稚子之心”。

怎么样?这首充满童趣的小诗有没有勾起你童年的回忆呢?你童年还干过哪些趣事呢?

好了,这一期分享就到这里了,我们下期再见。

文|丁十二

图|网络

如果喜欢本文,欢迎分享转发,您的转发支持就是十二创作的动力

每天共话诗词,关注十二读书

《稚子弄冰》课文解析

部编版语文小学五年级下册第一课《古诗三首》的第二首《稚子弄冰》

稚子弄冰

宋 杨万里

稚子/金盆/脱晓冰,

彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉馨/穿林响,

忽作/玻璃/碎地声。

对于“稚子弄冰”这个题目的理解

稚子:幼小的孩子

弄冰:提着冰块玩耍

题目的意思:幼稚天真的孩子把冰作为玩具在那玩耍

相关字词的解析:

稚子:幼小的孩子

金盆脱晓冰:早晨从金属盆里把冰取出来

钲:一种金属打击乐器,形状如同钟, 有长柄

磬:一种金属打击乐器,开关像曲尺。

整首诗的诗义:

清时辰 ,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盆中的冰块脱下,用彩丝穿起来,提在手中当钲来敲。他轻轻敲打,冰块发出像玉磬一样穿林而过的响声。当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了如玻碎的声音。

孩子们看到冰块破碎了会是什么样子呢?

孩子们看到冰块破碎之时,不知所措,垂头丧气的样子。

后两句诗,你的眼前浮出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

当孩子们正醉心于那穿林而过的美妙的声音时,忽然冰块儿落地发,发出了如玻璃破碎的声音。,唉,太令人失望了!

《稚子弄冰》中的稚子给你留下了怎样的印象?

诗中的稚子不惧严寒,清晨脱冰,可见他天真幼稚;他把冰块当作做银钲来敲击玩耍,可见他非常的调皮可爱。

主题概括

《稚子弄冰》一诗生动地描绘了天真稚气的小孩脱冰作戏的场景,展现了儿童自得其乐的盎然童趣。