本文目录一览:

影响数千年的道家思想十大精髓

春秋时期,老子集古圣先贤之大智慧。总结了古老的道家思想的精华,形成了道家完成系统的理论,标志着道家思想已经正式成型。

道家思想可以看为中国民族伟大的产物。是国民思想的中心,大有‘仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知’的气概。

道家对中国文化的贡献是与儒家同等重要,只是在政治思想上一为表显一为裹藏之别而已。

而道家在理论能力上的深厚度与辩证性,则为中国哲学思想中所有其它传统提供了创造力的泉源。以下十句话正是《老子》的精髓所在。

1、功成事遂,百姓皆谓我自然

老子曰:大功告成,诸事办妥,老百姓都认为我本来就是这样自自然然的。也就是说,完成功业的过程没有受他人强制的感觉,是人们的本性使然。

人有趋利避害的本性;有被习惯左右行为的本性;有依靠共通的文化习俗求生存的本性;有创新,适时改变自己的习惯和习俗以适应外界环境的本性。

顺着这些本性去完成功业,人们会觉得原本就如此,很顺当,不会有牵强和被强迫的感觉和不满。

完成功业也就自然而然。这也就是人性化管理能够事半功倍的根据。

2、圣人之道为而不争。夫唯不争,故天下莫能与之争

老子曰:领导者的行事原则是做而不争夺。正因为不争夺所以普天之下的人们都无法与之争夺。

正如老子所言:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。”

商场之高手,也为而不争。不争者之所以反而得胜,正是因为他的所作所为符合人之本性,利人而无害于人,善得人之助,故能不争而胜。

3、知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成

老子曰:知道适时终止可以不陷入危险的境地。因为没有达到满盈的程度,所以能够在事物趋于破旧的时候浴火重生。

老子认为“物壮则老,是谓不道,不道早已。”事物发展壮大而达到满盈的程度,就必然逐渐走向衰老死亡,就是说它渐渐不再近于道了,不近于道就会早衰亡。因此领导者不应当过分追求壮大,使事物趋于满盈而过早走向死亡。

反而应当注意发展要控制在一定的程度上,保持不至于过早满盈的程度,因而能够从容创新,使事物在破旧死亡之前能够浴火重生,脱胎换骨而处于有足够发展空间的新状态,因而能够继续发展。

4、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强

老子曰:知人的人具有睿智,自知的人算是聪明。能胜人的称得上是有力量,能自胜的人才算得上是强大。

因此吕氏春秋先己篇曰:“故胜人者,必先自胜,欲知人者,必先自知”。自知篇曰:“存亡安危,勿求于外,务在自知。……败莫大于不自知。”

一个管理者如果缺乏自知之明,自胜之功力,就很难知人善任而进行有效的管理。

毛泽东曾说过:“吾于近人,独服曾文正”;蒋介石也将曾国藩作为自己的人生楷模,处处效法。独树一帜的曾氏之学,是对中国传统优良文化的传承和发展,是他修身齐家治国平天下大智慧的凝结。

曾国藩一生“用将则胜,自将则败”。曾之用兵,靠“敬”与“诚”两字,广得人才。一旦委以全权,用将得当,屡建大功;胜则自傲,自将而一试身手,屡战屡败,至于数次自杀未遂。

正是这些磨难和经验教训使他逐渐明了知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强的哲理,达到“依天照海花无数,高山流水心自知”的人生境界,能够自胜而拥有强大的人格力量。

5、无为而无不为

老子曰:不违反规律妄为,就没有什么事是不能做好的。老子还说:“取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。”

也就是说管理者治理企业,不可以违反规律妄为滋事,如果管理者经常大胆妄为,不断滋事以彰显自己的权势,企业就难以治理。

老子总结说“为无为,则无不治。”管理者的行为应当顺应自然规律,不恣意妄为,要实事求是地寻求现实可行的道路,才能“无不治”。

老子还强调:“上士闻道勤而行之”。把握了规律就用以指导实践,而不是用于空谈。

老子认为“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“无为”的最终要求的是遵循自然规律办事,也就是所谓的“顺其自然”、“因势利导”。

6、多言数穷,不如守中

老子曰:话说多了,就会一再遇到无言与对的尴尬,倒不如信守中道而寻找中的的办法。也因此老子说“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”

天地并无所谓“仁爱”,而是把万物都当作祭祀用的祭品那样用完即扔,莫不相关,任其自然。

圣人也无所谓“仁爱”,而把百姓都当作祭祀用的祭品那样用完即扔,莫不相关,任他顺从于道自然发展。认为“希言自然”,少说空话是本应如此的事。

重要的是“从事于道者,同于道”,能够得当地把握住中正之道,“允执其中”,顺从于道,才能成大事。所以认为以其多说空话而一再穷尽困窘,还不如信守切中于道的原则而能够真正办实事。

7、治人事天莫若啬

老子曰:管理治理众人并有事于天地,最好的办法莫如农耕那样。

也就是说应当顺着作物生长的规律,不要强制它,顺从它发展的需要而照顾它、灌溉它、扶助它,这样作物必然成长得很好,能够获得丰收。

因此,管理者带领众人去完成事业,同样也要遵循这个原则,才能够获得丰硕的成果。

8、治大国若烹小鲜

老子曰:治理大的国家就好像煎小鱼那样。也就是说领导者不可乱加干扰,要按照火候来照料,绝不可以还不到时候就乱翻乱搅,把小鱼都搅糊了。

领导者治理一个组织,也必须像煎小鱼那样谨慎从事,绝不可不到时机就胡搅乱作把事情搞糟。

9、以正治国,以奇用兵,以无事取天下

老子曰:以正治国,以奇用兵,以无事取天下。老子还认为:“我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴。”是以无为遵道为正,以智谋为奇。

“归根曰静”,回归到遵道之正,“不欲以静,天下将自定”。

遵道是成大事的根本,奇谋只是辅助性的手段。

10、善用人者为之下

老子曰:善于用人的领导人处于低位势。也就是说,凡事只考虑自己的私利,不尊重他人,不善于与他人相处的人,就处于“位势高”境地。

反之,遇事能先顾及他人,尊重他人,与他人相处融洽的人,则处于“位势低”境地。位势低者如山之谷,水必住低处流,于是众人从之,可谓势在必然。

影响数千年的道家思想十大精髓

春秋时期,老子集古圣先贤之大智慧。总结了古老的道家思想的精华,形成了道家完成系统的理论,标志着道家思想已经正式成型。

道家思想可以看为中国民族伟大的产物。是国民思想的中心,大有‘仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知’的气概。

道家对中国文化的贡献是与儒家同等重要,只是在政治思想上一为表显一为裹藏之别而已。

而道家在理论能力上的深厚度与辩证性,则为中国哲学思想中所有其它传统提供了创造力的泉源。以下十句话正是《老子》的精髓所在。

1、功成事遂,百姓皆谓我自然

老子曰:大功告成,诸事办妥,老百姓都认为我本来就是这样自自然然的。也就是说,完成功业的过程没有受他人强制的感觉,是人们的本性使然。

人有趋利避害的本性;有被习惯左右行为的本性;有依靠共通的文化习俗求生存的本性;有创新,适时改变自己的习惯和习俗以适应外界环境的本性。

顺着这些本性去完成功业,人们会觉得原本就如此,很顺当,不会有牵强和被强迫的感觉和不满。

完成功业也就自然而然。这也就是人性化管理能够事半功倍的根据。

2、圣人之道为而不争。夫唯不争,故天下莫能与之争

老子曰:领导者的行事原则是做而不争夺。正因为不争夺所以普天之下的人们都无法与之争夺。

正如老子所言:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。”

商场之高手,也为而不争。不争者之所以反而得胜,正是因为他的所作所为符合人之本性,利人而无害于人,善得人之助,故能不争而胜。

3、知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成

老子曰:知道适时终止可以不陷入危险的境地。因为没有达到满盈的程度,所以能够在事物趋于破旧的时候浴火重生。

老子认为“物壮则老,是谓不道,不道早已。”事物发展壮大而达到满盈的程度,就必然逐渐走向衰老死亡,就是说它渐渐不再近于道了,不近于道就会早衰亡。因此领导者不应当过分追求壮大,使事物趋于满盈而过早走向死亡。

反而应当注意发展要控制在一定的程度上,保持不至于过早满盈的程度,因而能够从容创新,使事物在破旧死亡之前能够浴火重生,脱胎换骨而处于有足够发展空间的新状态,因而能够继续发展。

4、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强

老子曰:知人的人具有睿智,自知的人算是聪明。能胜人的称得上是有力量,能自胜的人才算得上是强大。

因此吕氏春秋先己篇曰:“故胜人者,必先自胜,欲知人者,必先自知”。自知篇曰:“存亡安危,勿求于外,务在自知。……败莫大于不自知。”

一个管理者如果缺乏自知之明,自胜之功力,就很难知人善任而进行有效的管理。

毛泽东曾说过:“吾于近人,独服曾文正”;蒋介石也将曾国藩作为自己的人生楷模,处处效法。独树一帜的曾氏之学,是对中国传统优良文化的传承和发展,是他修身齐家治国平天下大智慧的凝结。

曾国藩一生“用将则胜,自将则败”。曾之用兵,靠“敬”与“诚”两字,广得人才。一旦委以全权,用将得当,屡建大功;胜则自傲,自将而一试身手,屡战屡败,至于数次自杀未遂。

正是这些磨难和经验教训使他逐渐明了知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强的哲理,达到“依天照海花无数,高山流水心自知”的人生境界,能够自胜而拥有强大的人格力量。

5、无为而无不为

老子曰:不违反规律妄为,就没有什么事是不能做好的。老子还说:“取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。”

也就是说管理者治理企业,不可以违反规律妄为滋事,如果管理者经常大胆妄为,不断滋事以彰显自己的权势,企业就难以治理。

老子总结说“为无为,则无不治。”管理者的行为应当顺应自然规律,不恣意妄为,要实事求是地寻求现实可行的道路,才能“无不治”。

老子还强调:“上士闻道勤而行之”。把握了规律就用以指导实践,而不是用于空谈。

老子认为“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“无为”的最终要求的是遵循自然规律办事,也就是所谓的“顺其自然”、“因势利导”。

6、多言数穷,不如守中

老子曰:话说多了,就会一再遇到无言与对的尴尬,倒不如信守中道而寻找中的的办法。也因此老子说“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”

天地并无所谓“仁爱”,而是把万物都当作祭祀用的祭品那样用完即扔,莫不相关,任其自然。

圣人也无所谓“仁爱”,而把百姓都当作祭祀用的祭品那样用完即扔,莫不相关,任他顺从于道自然发展。认为“希言自然”,少说空话是本应如此的事。

重要的是“从事于道者,同于道”,能够得当地把握住中正之道,“允执其中”,顺从于道,才能成大事。所以认为以其多说空话而一再穷尽困窘,还不如信守切中于道的原则而能够真正办实事。

7、治人事天莫若啬

老子曰:管理治理众人并有事于天地,最好的办法莫如农耕那样。

也就是说应当顺着作物生长的规律,不要强制它,顺从它发展的需要而照顾它、灌溉它、扶助它,这样作物必然成长得很好,能够获得丰收。

因此,管理者带领众人去完成事业,同样也要遵循这个原则,才能够获得丰硕的成果。

8、治大国若烹小鲜

老子曰:治理大的国家就好像煎小鱼那样。也就是说领导者不可乱加干扰,要按照火候来照料,绝不可以还不到时候就乱翻乱搅,把小鱼都搅糊了。

领导者治理一个组织,也必须像煎小鱼那样谨慎从事,绝不可不到时机就胡搅乱作把事情搞糟。

9、以正治国,以奇用兵,以无事取天下

老子曰:以正治国,以奇用兵,以无事取天下。老子还认为:“我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴。”是以无为遵道为正,以智谋为奇。

“归根曰静”,回归到遵道之正,“不欲以静,天下将自定”。

遵道是成大事的根本,奇谋只是辅助性的手段。

10、善用人者为之下

老子曰:善于用人的领导人处于低位势。也就是说,凡事只考虑自己的私利,不尊重他人,不善于与他人相处的人,就处于“位势高”境地。

反之,遇事能先顾及他人,尊重他人,与他人相处融洽的人,则处于“位势低”境地。位势低者如山之谷,水必住低处流,于是众人从之,可谓势在必然。

道家思想主张什么?其实概括起来,也就两句话八个字

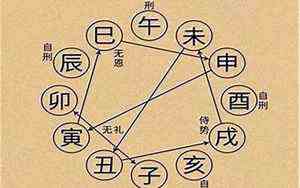

有人说,老子的道家,脱胎于《周易》。从伏羲氏一画开天,推演出阴阳八卦,到文王演易,由八卦演化出六十四卦来,再经过老子道德五千言的阐述,天地万物,宇宙洪荒,便都包罗在一起了。

道家的文化和思想,可以说是我们中华民族,一种与生俱来的气质。或许也正是因为与生俱来,所以尽管对我们如此重要,反而却像阳光和空气一样,很多时候是感觉不到的。

有时候人的感知,就是这么奇怪。

很多我们觉得,比自己生命更重要的东西,其实并不值一提。而一些我们觉得,并不值一提的东西,却往往关系着我们的生命。

今天,我们就来聊一聊,道家的文化和思想,为什么如此重要?不在在聊这个问题之前,我们首先就要搞明白,道家思想到底主张的是什么?

道家思想的主张,其实概括起来就是两句话,八个字。

道法自然这是老子在介绍什么是“道”之后,进而提出的一个观点。具体就是:

人法地,地法天,天法道,道法自然。

意思就是说,人是遵循地而生存发展的,地是遵循天而发挥作用的,天是遵循道而变化运行的,道则是遵循自身的状态和规律,也就是自然而然。

那么,道的状态和规律,又是什么样的呢?

老子说是这样的:

独立而不改,周行而不殆。

就是说也不见有什么外力去推动,反正道就那样周而复始的运行着,没有什么改变,也不会有丝毫懈怠。更神奇的是,这世间的一切事物,都囊括在道的里边,并且也跟着它一起,周而复始的循环。

因此,这就给了我们一个大智慧,那就是生也不必欢,死也无须惧;荣也不要喜,辱也不用忧。我们来这世上一遭,只不过是道这个大循环里,其中的一个小循环而已,一切顺其自然就好。

以和为贵这是我们中国人常说的一句话。只不过,或许有一些朋友不是很清楚,到底什么是“和”?而“和”为什么“贵”,也就是很重要呢?

其实,“和”就是“一生二,二生三”中的“三”。

换言之,“和”是由阴气和阳气,相互作用而产生的,因此也被称为和气。有了和气,这世上才有了各种各样的动植物,然后我们人类也才会诞生,这就是“三生万物”。

由此可见,没有和气,也就没有万物,更不会有人类。这就是以和为贵的原因。

那么,阴气和阳气是怎么相互作用,从而产生出和气来的呢?

老子是这样描述的:

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

也就是说和气,是由阴气和阳气相互冲突,相互碰撞,最后达到一种相互交融的状态。而这种状态,也就是和气。

从这里我们可以悟出一个道理,就是这世间的好与坏、善与恶等等,必然是相互冲突,相互碰撞的。但这种冲突和碰撞,不是为了谁消灭谁,而是为了和谐共存。

否则,就是“孤阴不生,孤阳不长”,一片死寂。

从这两个主张中可以看出,为什么说道家的文化和思想,对我们中国人如此重要?

就因为它如同阳光一样,让我们无论面对什么样的环境,都能看得到光亮;如同空气一样,让我们不管面对什么样的世态,都能顺畅地呼吸,还能说:

可以理解,这个世界上的一切事物,本来就应该是这样。

本文为“索彦聊诗词”原创,欢迎关注、点赞、评论。

道家思想主张什么?其实概括起来,也就两句话八个字

有人说,老子的道家,脱胎于《周易》。从伏羲氏一画开天,推演出阴阳八卦,到文王演易,由八卦演化出六十四卦来,再经过老子道德五千言的阐述,天地万物,宇宙洪荒,便都包罗在一起了。

道家的文化和思想,可以说是我们中华民族,一种与生俱来的气质。或许也正是因为与生俱来,所以尽管对我们如此重要,反而却像阳光和空气一样,很多时候是感觉不到的。

有时候人的感知,就是这么奇怪。

很多我们觉得,比自己生命更重要的东西,其实并不值一提。而一些我们觉得,并不值一提的东西,却往往关系着我们的生命。

今天,我们就来聊一聊,道家的文化和思想,为什么如此重要?不在在聊这个问题之前,我们首先就要搞明白,道家思想到底主张的是什么?

道家思想的主张,其实概括起来就是两句话,八个字。

道法自然这是老子在介绍什么是“道”之后,进而提出的一个观点。具体就是:

人法地,地法天,天法道,道法自然。

意思就是说,人是遵循地而生存发展的,地是遵循天而发挥作用的,天是遵循道而变化运行的,道则是遵循自身的状态和规律,也就是自然而然。

那么,道的状态和规律,又是什么样的呢?

老子说是这样的:

独立而不改,周行而不殆。

就是说也不见有什么外力去推动,反正道就那样周而复始的运行着,没有什么改变,也不会有丝毫懈怠。更神奇的是,这世间的一切事物,都囊括在道的里边,并且也跟着它一起,周而复始的循环。

因此,这就给了我们一个大智慧,那就是生也不必欢,死也无须惧;荣也不要喜,辱也不用忧。我们来这世上一遭,只不过是道这个大循环里,其中的一个小循环而已,一切顺其自然就好。

以和为贵这是我们中国人常说的一句话。只不过,或许有一些朋友不是很清楚,到底什么是“和”?而“和”为什么“贵”,也就是很重要呢?

其实,“和”就是“一生二,二生三”中的“三”。

换言之,“和”是由阴气和阳气,相互作用而产生的,因此也被称为和气。有了和气,这世上才有了各种各样的动植物,然后我们人类也才会诞生,这就是“三生万物”。

由此可见,没有和气,也就没有万物,更不会有人类。这就是以和为贵的原因。

那么,阴气和阳气是怎么相互作用,从而产生出和气来的呢?

老子是这样描述的:

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

也就是说和气,是由阴气和阳气相互冲突,相互碰撞,最后达到一种相互交融的状态。而这种状态,也就是和气。

从这里我们可以悟出一个道理,就是这世间的好与坏、善与恶等等,必然是相互冲突,相互碰撞的。但这种冲突和碰撞,不是为了谁消灭谁,而是为了和谐共存。

否则,就是“孤阴不生,孤阳不长”,一片死寂。

从这两个主张中可以看出,为什么说道家的文化和思想,对我们中国人如此重要?

就因为它如同阳光一样,让我们无论面对什么样的环境,都能看得到光亮;如同空气一样,让我们不管面对什么样的世态,都能顺畅地呼吸,还能说:

可以理解,这个世界上的一切事物,本来就应该是这样。

本文为“索彦聊诗词”原创,欢迎关注、点赞、评论。

庄子:道家思想的3个核心,真正会用的人,可成为人群中的高手

历史上有名的道家人物,有周朝的姜太公,春秋战国时期的范蠡,刘邦的功臣张良、陈平,三国时期的诸葛亮,唐太宗的宰相魏征,明朝的刘伯温等等,都是杰出的贤良俊才。

现代人,提到老庄思想,就马上联想到“无为”和“遁世”,或者“养生”,这是以偏概全,一知半解。真正的道家思想,上可以治国,下可以安民;外可以成就事业,内可以修身养性。

这篇文章,结合我们当今社会的现实,提炼出老庄思想的3个核心:简约、专注、适度,真正会用的人,可成为人群中的高手。

简约:多则杂,杂则扰,简约的状态最接近道。

我们这个社会,无论是物质享受,还是读书做事,都是空前的便利。人可以选择的东西太多,有时候就迷乱了心性;路上的风景太美,就忘记了赶路;人的欲望太多,本来是物养人,就变成为物所累。

《庄子》说:“夫道不欲杂,杂则多,多则扰,扰则忧,忧而不救。”

一个人要悟道,首先要清净,断杂念,杂的东西多了,就会干扰心性,心性得不到安定,那就是迷失本真。

人做事也是如此,不能贪多,不能杂念干扰。一件事情没做完,又想着做下一件,以这种多、杂的心态做事,反而效率低,做不好事情。

专注:心无旁骛,专心致志,才能最快实现目标。

我们在做一件事的时候,专注,才能最快实现目标。

吴军老师曾在《见识》这本书中,分享一个真实案例。他有两个亲戚,都是在职人员,想通过考试出国留学。其中一个是重点大学毕业,一个是三本大学毕业,按正常情况下,重点大学毕业那个人,更有潜质。结果恰恰相反,是三本大学那个被国外一所好学校录取。

不是输在智商,而是输在专注。

连比尔.盖茨和巴菲特都一致认为,“专注”是非常重要的成功因素。而我们老子,庄子,在几千年前,就已经把这个道理告诉大家了。

适度:凡事保持刚刚好,不被物质、名利所累。

过来人都知道,水涨船高,人赚多少钱,都是不够花的。因为买了小房子,想换别墅;开了普通的车,又想要豪车。这是人的攀比心理。

自己被“物”所累,而不自知。

《庄子》说:“虽富贵,不以养伤身;虽贫贱,不以利累形。”

道家说,凡事保持适度,刚刚好,才是最好的。

物质本来是用来养人的,人吃饱穿暖有地方住,生活小康,本可以无忧,可是攀比心理,让人的欲望永远得不到满足,而不断向外抓取,从而劳形伤身。那些会赚钱的人,经常是没日没夜的工作,连锻炼身体都没有时间,更别说劳逸结合。

道家的思想,看起来简单,真正能在生活中实践,却非常不简单。明白道理,却不去做,等于不明白,只有知行合一,才是真正懂了。

老子提出的无法言喻的“道”,究竟该如何解释?

溯源每个民族的文化深处,都藏有经久不衰的典籍经传沉淀维系着民族思想的底色。它们关注普遍的人类境遇,直指不同时代下的共同困惑,连接个体内心与公共生活,因而成为拥有长久生命力的“经典”之作。回顾中国历史,流传下来的经典作品繁多,但与公众读者间的距离却有些微妙,不少文本或因古今语言之别而难解其意,或因体量之大令人望而却步,于是有别于学院派研究的通识读物成为普通读者走近经典的一种通路。

然而,“通识”却并不等于“通俗”。近年来,部分关于经典普及的通识作品存在发挥过度的倾向,在知识层面不够坚实可靠。诚然经典文本急需与当下建立连接,但回归经典仍然是形成“创造性解读”而非误读的前提。而当语言充当表意的媒介,阐释性的解读究竟是在原文与实意间搭建起桥梁,还是加剧了其间的隔膜?站在言意之间,或许是在接近经典的过程中需要不断调试的身位。

本期专题即围绕中华经典文本,以千年前老庄思想为起点,挖掘言与意、实相与本体的辩证关系,进而落至《红楼梦》的人情际会,在具体人物的生活世界中寻找存在的根基,收集经典文本跨越时间的长河所留给今天读者的那些思考与回应。同时,我们也借此追问,好的通识作品在今天的阅读环境下何以可能。

复旦大学中文系教授郭永秉曾撰写出版了《〈老子〉通识》,用浅近的学术语言,充分利用传世文献和出土文献多版本互补互证,在此基础上从老子其人,《老子》其书的性质、要义要语,今天的读者应该如何阅读《老子》,以及《老子》对古代政治文化的影响。本文即为对郭永秉的专访《:有物先天地,无形本寂寥》。

本文出自2023年4月14日新京报书评周刊专题《言意之间》中的B02-B03。

「主题」B01言意之间

「主题」B02-B03 《老子》 有物先天地,无形本寂寥

「主题」B04-B05 《庄子》 天地精神与世俗人间

「主题」B06-B07 《红楼梦》 “情”与“礼”的冲突

「文学」B08 《魔山》 欧洲精神的分裂

采写|张进

作为证道者,老子的《道德经》(《老子》)虽仅五千言,却广袤深远,玄妙莫测,又无所不包。从万物本源与实相,到治国安邦,再到个人修为与行事方式,书中皆有论说,而“道”一以贯之。那么应如何理解有多重意涵的老子之“道”?在“道”难以言说、甚或不可言说的情况下,又该如何言说“道”?

作为宇宙本源的“道”

新京报:老子及其思想在中国历史上影响极深远,其身份、形象、事迹在后人的想象、演义中不断变换,乃至神化。根据研究,你倾向于如何描述老子其人其事?

郭永秉(复旦大学中文系教授):其实相较而言,老子在文献里的记录要比他的后学庄子反而更加多元一些。因为在《礼记·曾子问》当中明确有好几段孔子与老聃相见问礼的事情,这都是早期儒家闻诸孔子的记录,比起汉代人的记载,更切近于历史现场,也更少学派自身的塑造成分。孔、老相见,在秦汉时代可以说是影响极大、成为普遍共识的一个历史典故,不断在汉墓画像中出现这种主题,这不见得完全是通过儒家的文字叙述造成的一种结果,而是一种在知识阶层与民间共享的强大知识传统。究竟为什么汉人特别喜欢这样的主题,以至于要在墓葬里面反复呈现它,这还是艺术史、秦汉史研究的一个热门话题。无论如何,我觉得至少提示我们,这可能是汉代强大的黄老思想传统与地位逐步上升的儒术之间的关系在民间意识形态中的一种投射或映照。所以我感到,老聃与道家开山著作《老子》(《道德经》)之间的关系,他与孔子近于师友之间的关系,在这样明确而强大的传统之下我们其实没有理由、也没有必要去怀疑。

明 张路 《老子骑牛图》。

自清代以来,很多学者基于不同角度,质疑老子的时代,以及《老子》的著作时代,其实仔细推敲,基本上没有站得住脚的理由。我这本小书的立场就是回到战国至汉代人对老子及《老子》书的通识,走出近代以来的疑古阴云。当然,老子及早期道家的思想渊源也有其复杂难以厘清的地方,这点在老子和彭祖之间的瓜葛当中可以窥见一斑。在我看来,彭祖可能是更早的道家思想的代表者,他留下的学说思想很可能滋养了老聃。在传说当中,彭祖的时代与老子相衔接,年寿久长、多多少少都有一点“仙气”,国族地域、职掌接近甚至相关联,孔子又有“老彭”的称呼,他自认为跟“老彭”近似的地方是“述而不作”,我认为很可能对应的是早期道家的因循无为思想,这些情况都值得我们在研究道家思想起源发展、道家思想与史官文化传统的关联时加以注意。

新京报:《道德经》中的一些内容,如对战争的思考,明显指向当时的时代特征,也是老子思考的历史语境。当时的社会背景是怎样的?

郭永秉:历朝历代都有战争,上古时代同样如此,有战争就必有反对战争的人,所以《老子》里面针对动武用兵而发的话,不止一两处,有的人把这些话当成是《老子》成书于兼并战争日趋激烈的六国时代的证据,这种推论并没有充分的证据,春秋时代难道没有战争吗?为了平止战乱,喘息生灵,春秋时代的弭兵运动搞过不止一次,楚庄王也有“于文止戈为武”的表述,可见春秋时代人对战争带来的祸乱是有反思的。

老子立足于道的弱德特性,强调除了不得已的情况,不应该发动或参与战争。什么情况是“不得已”呢?很多人会认为是遭到侵略的时候,要保家卫国,就应该起来战斗,可是老子明确说过“报怨以德”(63章),他是不是跟世俗的普遍价值观一样来看待问题的,很难说。我在书里面说过,老子主张有道的侯王取天下,这时候得放弃自身名誉、荣辱甚至生命的考虑,所以我怀疑,他所说的“不得已而用之”就是针对有道侯王的特定行为而言的。用兵杀人,这些只是取天下的过程中不得已付出的代价。武王伐纣,血流漂橹,孟子不信历史记载,老子作为史官,恐怕不会不信。但他认为你不能以杀人为乐,不能搞屠杀,不能去装饰华美的兵器、炫耀兵力,取得了天下就要复归于道。所以老子大概还是希望有一个守道行事的明君来取天下治天下,并维持相对的安宁和平。这样的期待,恐怕也只能是春秋时候的产物,战国以后再抱此种想法,就显然太过天真了。

新京报:《道德经》的核心在“道”。虽然老子本人都感到难以言说,甚至“道”本就具有不可言说性,但又不得不说。你如何理解作为宇宙本源的、绝对永恒的“道”?“道”的提出对当时的宗教信仰有何突破性?

郭永秉:“道”是从中国古代思想本身的土壤中孕育出来的一个概念,哲学史家尽可以跟西方哲学的关于世界本源的哲学概念去比较异同,但我们立足老子思想本位去观察,“道”这个概念有它自己的特色。中国的哲学概念,往往不是像西语世界的概念那样,内涵外延界定很清晰的,“道”就是一个最典型的例证,它包含了许多丰富的比喻、象征意涵,绝对不是一个单纯的语词概念。很多学者意识到,“天道”也就是天体运行轨迹,有一种去而复归的规律,而观察这种天道规律就是史官的职责。中国古人思维特重天人关系,认为天上的各种现象与人世间的事情有对应关联,这便是引发“道”这个概念产生的很关键的一个思维关联。天上有天体运行之道,地上则有人行大道,平直顺坦的大道与崎岖蜿蜒小径相别,所以老子的“道”又有一种“平、泰”“不害”的特质。但我们都有这样的感受,幽僻小径往往景物诱惑更多,行于坦途之上反而会觉得无趣厌倦,所以头脑开了智慧的人往往会放弃原本易行的“道”,老子就告诉我们,不应该这样去选择。

明 佚名 《老子出关图》(局部)。

老子提出的作为宇宙本源性动力的、先于天地而生的东西也被称为“道”,它是无法言喻的,但也可以通过给予名字(道、一、大以及稍后的太一等),来勉强作解,这种“道”盖过了原来的宗教信仰中有意志的、主宰性的天帝的地位,是比天帝还要先出现的一种东西,而且它自己虽然无名,却具有创生、名有万物(“道”作为动词就有言说的意思)的欲望和动力。古代思维当中原只有圣人可以给事物命名,现在“道”拥有了这种巨大的决定性。我们不必去纠结这种道是物质的还是精神的,很显然,在中国古代宗教和思想史上,“道”的提出具有划时代的意义。在老子看来,“道”不具有情感意志,对待世间万物都是一视同仁的,这种看法的产生,归根结底还是因为当时的知识阶层对于天帝赏善罚恶意志的信仰开始动摇了。

新京报:在《通识》中你引用陈柱先生的话,“质而言之,老子之学,实本于无”。《道德经》中也说“有生于无”,这和佛经中的观点有相通之处吗?

郭永秉:其实司马谈《论六家要旨》已经说过,道家之术“以虚无为本”,很多人其实都赞同并引申了这种判断。作为道家的核心要义的虚无,来自于道本身最根本的特质,也就是《老子》首章所讲的“无名”“无欲”,这是道尚未创生天地万物时的状态,用西汉道家著作《淮南子》的讲法叫作“虚霩”。“道”通过“生一”之欲进而创生天地万物,即为“有”(有欲、有名),它周行不止,最终又将复归于无物,亦即回反到虚无状态,用老子的话就是“反者道之动,弱者道之用”。老子要告诫侯王的是,必须依从于道的这种特性来行事,清虚自守、卑弱自持、因循为用,他对道的特性的描述,与对统治者为政的态度是同构的。这是老子的虚无的意涵。

《通识》,郭永秉 著,中华书局2022年7月版。

而佛教所讲的“色空”,指的是如何认识事物的外在形象及其虚幻的实质,意思就是说事物皆本于因缘,本身是虚幻不实的。这同创生宇宙天地万物的道的特质,立足点和要解决的问题都是不一样的,恐怕两者在发生的角度并没有太多可以牵合的地方。佛与道的结伴,是东汉以后道教把老子推尊为教主以后的事情,是因道教成立的需要而兼收其他宗教元素的结果,而不是说它们内在有什么相通之处。

虚无为本,因循为用

新京报:以“道”为本,老子提倡“虚静无为的政治主张”。“无为”大概是《道德经》中最广为人知的几个概念之一,你如何理解“无为”?如何理解无为而又无不为?

郭永秉:前面提到,汉人对道家尤其是其主流黄老学派思想的概括,就是虚无为本和因循为用,这就是《老子》“无为”的核心要义。一般来说,政治家都会主张进取以满足于私欲(无论是侯王个体还是国族群体的私欲),但这为世界带来了大量负面的东西,比如战争、饥荒、贫穷、迁徙等等,皆为痛苦的根源,所以老子反其道立论,努力提出一种善意的规劝,希望侯王不要以惯常的、世俗的方式去治民治政,也就是不要去刻意地作为,不要有巧利机心,要因顺行事。司马迁曾经向黄子学习道论,深通道家思想精要,他在《史记·太史公自序》里说,“有法无法,因时为业,有度无度,因物与合。故曰:‘圣人不朽,时变是守。’虚者道之常也,因者君之纲也。”从很可能属于《黄帝四经》一部分的马王堆帛书《十六经·观》里相关文句看,“圣人不朽”当理解为“圣人不巧”,就是圣人不尚机巧功利,只是顺应时变行事而已。

汉人的表述,可以得到《老子》14章的印证。这一章说:“执今之道,以御今之有,以知古始,是谓道纪。”“今之道”,传本和北大本《老子》皆作“古之道”,马王堆汉墓两种帛书本都作“今之道”,文义较好。老子并不无视或抵制“今之有”(也就是当下既已存在的“有”和“有名”,包括制度、礼乐刑罚这些东西);他主张用“今之道”去控御主宰“今之有”,也就是顺应既存的社会现实、以因应之法加以治理,而不是执一成不变的“道”去应对。但同时老子又告诉统治者,还是要把握道的根本特质,也就是“大曰逝,逝曰远,远曰返”的规律。因此以“自然”“无为”“清静”的、合乎道的方式行事才能真正“御今之有”。前面曾提到的《淮南子》,是目前可见的汉代最重要的阐发《老子》思想的博大著作,此书几次提到“所谓‘无为’者,不先物为也;所谓‘无不为’者,因物之所为也”,“弗用而后能用之,弗为而后能为之”等,因顺万物而为,才能对所有事物、百姓都施加实际的正面影响,而又不使万物感受到“为”的痕迹。我们在理解“无为而无不为”的时候,一定要特别重视汉人的这些表述,这是黄老思想最核心的东西。

新京报:《道德经》中的“圣人”大概是有道之人,或者行为符合“道”的统治者。但历史上的统治者往往与“道”相悖。与“道”相悖的统治是怎样的?

郭永秉:老子的“无为而无不为”其实代表一种高悬的理想境界,守道治政治民而又能“无不为”的侯王君主,在中国历史上是否真实存在,我不敢说,但估计应该是极少真够格的。这种高远理想,如果按照内在理路发展下去,同时在极端的历史境况下抛却老子虚静、柔弱主张的话,自然就会衍变成一种主佚臣劳、主尊臣卑的状况:统治者如北辰居其所、无需劳以心力,万事的运作都将听任于冷酷无情的“法”并付诸臣僚,以期成就大事。商鞅、韩非、李斯之流就是服膺此道的,迎合统治者的效率确实很高,也起到了立竿见影的效果,但最终的代价是连他们自己的性命都难保全。

通常所说“道法相生”的道理简单讲就是如此,黄老思想与法家确实有一道相通的暗渠,你决不能说法家不懂道家思想,而是因为他们懂得太透彻,是在往一条承认并扩张人主之欲、同时去绝人欲的路子上去引申道家思想的。汉代人已经深刻认识到“法令者,治之具,而非制治清浊之原也。昔天下之罔尝密矣,然奸轨愈起,其极也,上下相遁,至于不振。”(班固《汉书·酷吏传》)秦法峻密,结果却是官避君,民避官,上下互不信任,以至于丧乱不振。旧的伦常、知识被破坏,法术没有建立起一套新的可被普遍信仰的价值,更坏的东西自然抬头,社会就迅速崩溃了,可以肯定,这绝不符合老子的本意。此外如汉武帝在位久长,造作制度,改尊儒术,开疆拓土,看似武功煌煌,实则给民众甚至皇族内部带来血雨腥风巨大创伤的人物,在老子看来必然也是与道相悖的君主。

弃绝分辨机巧之心

新京报:在社会制度层面,老子是明确反对当时的礼仪制度的,书中说,“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”;“大道废,有仁义。智慧出,有大伪”。这一点也被认为是道、儒之间最大的分歧。老子反对仁义礼的原因是什么?如何恰当地理解老子的这一反对?

郭永秉:仁、义、礼,是周代传统价值的代表,并非儒家所独擅。这些价值就是老子所谓的“有名”,他认为是低于“道”“德”境界的,或者说晚于“道”“德”的人为价值尺度,但并不是说这些东西都不要了。就好比说“道”“象帝之先”,老子认为它是在天帝之前就已经有了,如果你不承认“道”的话,还得承认“帝”的权威,天帝本身是很难被彻底取消的。仁、义、礼也是如此。今本“绝仁弃义”“绝圣弃智”,在战国简本里面还并不存在,写的是“绝知弃辨”“绝为弃虑”,是要人们弃绝思虑分辨智识机巧之心。早期儒道思想之间,很可能并没有像后来那么大的对立和分歧。

《老子传奇》(2016)剧照。

很有意思的是,最近《庄子·杂篇》里的《盗跖》在西汉文帝时代的江陵张家山336号墓中出土并整理发表,这篇看似大肆唾骂孔子和儒家的东西,在出土本里面,连“孝弟”的价值也并未被否定。可见基于农耕文明的这些传统价值观,道家(甚至其中比较激进的派别)也得有限度地承认它们,只是认识到这些东西有它们的问题与局限罢了。所以我们今天再看《老子》19章从“民复季子”变成“民复孝慈”,更能体会到批判针对性的变化。老庄文本内部的变异、突出强调儒道对立,是平行互动的。

新京报:关于“得道”,除了“圣人”的治理方式,还有个人修为的一面,也有学者说,《道德经》“说到底是一种修道传统”。想成为一个符合“道”的人,应如何修养身心?在个人修为方面,道教是最为明显的,奉老子为道教创始者,依《老子》书中所示追求得道,以超越肉身的必死性。关于这方面你怎么看?

郭永秉:我个人觉得《老子》这部书针对的主要还不是个体的人,主要不是告诉人们在平日生活中如何修为的,而是着眼于侯王贵族统治立说。顾准先生说,老子是在替侯王常保富贵设想,但又不同于主张侯王或皇帝有权纵欲的儒家法家,主观上是好心好意地给他们出谋划策,这是很对的。

但也不是说《老子》这部书没有对我们一般人的修身有所启迪的地方,因为毕竟侯王也是人,与一般人有相通之处。我想最重要的一点就是要贵身,重视自身,与身相比,名誉、财货都不值得一提,避祸存身才是长久之道。庄子托盗跖口讲养生的道理,人一生长不过百岁,除却生病、忧丧、休息,一月之中没有几天是能发自内心愉悦的,所以应当顺遂人自身的性情意志去生活,而不要为纷繁人事所撄挠,把六骥过隙般匆遽而过的有限生命浪费在这上面,要真正去体验天地的无穷无尽。这种思想就来自《老子》贵身的主张。彭祖、老子本来就有神仙家长寿的特质,道家著作里还常常描述无梦无忧、赴汤蹈刃而不害、不乐生恶死的得道“真人”,战国秦汉方士更致力于长生不死的方术,这些都是被后来道教吸收的重要元素。

“反吾真”

新京报:前面说到关键词“无为”,《道德经》中还有一个相当重要的词,就是“自然”,也是极具中国特性的词。从不同层面看,应如何理解“自然”?

郭永秉:道家的“自然”并非我们普通理解的nature、自然界的那种意思,这个词在老子之前没有用过,但是后来的道家著作例如《庄子》《淮南子》大量袭用,可见极有可能就是道家独创的概念。从字面上讲,自然就是“自己如此”,侯王无为,百姓无知无欲而自化,清净自正,这就是老子理想中自然的境界:不假人力干涉,万物服从于道的规律。所谓的“道法自然”,字面讲是“道”以自然为法,其实,道本身的属性就是自然。道不假外人赐予的名爵,却自有最尊贵的地位,这就是因为道德生养万物永远符合“自然”之律。侯王亦当体道从事,顺物自然,才能真得尊贵。

孔子见老子。

从个人修为的角度说,性自然就是反真。《庄子·秋水》讲:“无以人灭天,无以故灭命,无以得殉名。谨守而勿失,是谓反其真”,遵从天命、天性就是自然,人为、智故是损灭这些东西的,道家要人弃绝人为智识分辨、绝学无忧、为道日损的道理即在此。要把那些外加的、附着于人身的不自然的东西都抛弃掉。西汉武帝时的富豪杨王孙学习黄老术,活着的时候极尽奢靡享乐,临死时遗嘱则强调“反吾真”,怎么做到反真呢?他认为就是裸葬,把儒家那套复杂费事费财的丧仪彻底抛弃,以肉体去亲近土壤,按现在说法是赤条条来去无牵挂,这很有点庄子的味道。

新京报:老子思想中有几点经常被或多或少地误解,比如“愚民”:“古之为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。”如何理解老子的这一观点?

郭永秉:愚与智相对,一般而言是一个负面的东西。但在老子思想中,愚却不是这样,他总是从相反的角度看待问题。前面讲到,老子主张弃绝智识分辨,以及一切人为外加于人的东西,他崇尚的境界是“众人皆有余,而我独遗。我愚人之心也,沌沌乎,犹人昭昭,我独若昏;犹人察察,我独昏昏。……众人皆有以,而我独顽以鄙”(20章),清醒昭察是普通人追求的,老子心目中的圣人(我)却是昏闷若愚、茫然无所归的形象。这是老子对理想中的统治者的期待,对于民众他也抱有同样的期待,上下是浑融一体的。老子希望有道统治者带着民智开化的人重新行走到他的“大道”上(53章),而并非在设想一个精明、淫侈的君主,富有机心、想方设法地统治着一群愚众,这与儒法诸家根本上是不同调的。孔子说“民可使由之,不可使知之”,也是用行路作喻,然而他暗示统治者自己是“知”的,类似的比喻,主张则大异其趣。

新京报:《道德经》有一个重要特点,就是押韵,富有诗性之美。你如何看这一特质?

郭永秉:我的书附录了北大本《老子》的释文和简注,其中一个重要部分就是标注出了每一章的韵脚,便于不熟悉上古音的读者揣摩《老子》韵律之美。一代有一代文学,《老子》的著作时代与《诗经》相去不远,不但在立言时仍存温柔敦厚之风,绝不亢奋激进,而且押韵的特色也与《诗经》颇为接近。日本学者福永光司说老子的自语“像山间的松涛,格调高越,也像夜海的荡音,清澈如诗”。我很建议读《老子》时要读出声音,甚至有东南方言背景的读者可以尝试用方言去朗诵,也许更能体会到其中的妙处。

采写/张进

编辑/商重明

校对/薛京宁