【图解】一起认识福字的演变、福字成语

福字演变——甲骨文

“福”字,最早见于甲骨文。甲骨文中的“福”字为合体会意字,与祭祀祈祷有关,在《甲骨文编》中记录有50种构型。

此时的“福”字为“双手举酒祭天”的象形文字,创造这个字的用意在于“用美酒祭神,祈求富足安康”。

此时的字形设计中,“示”为“祭祀”,“酉”表“酒坛”,而类似双手的构型,则代表巫师向祭坛献酒。

当时的人通过这一象形字,表达心中“祈祷”、“纳福”之意,向天地间传达美好心愿。

福字演变——篆字

篆字初期,“福”字的结构进一步简化和稳固,笔画也变得圆润,“方块字”的结构更为明显。《说文解字》中:“福,祐也。从示畐声。方六切。”从此开始,“酉”字讹传为“畐”字,同时,“畐”有“满”之意,与“示”字合起来,就是盛满贡品供奉祖先或神灵,祈求得到庇护之意。

“福”字书面形体,自小篆之始,延续至今,形成统一规范的写法:左边为“礻”,意为“神祇”(泛指神灵),而右边由“一”、“口”和“田”组成。

福字演变——汉隶

隶书时期,相对于小篆体而言,汉隶的“福”字结构不变,在书写方便会略有不同,字形变得方正平直。在“福”字中,“畐”里的“口”和“田”的方直化比较明显,而“示”略有变形,同时为楷体的“福”字奠定了基础。

福字演变——楷体

楷体对汉隶的改进表现在波挑收敛、折角圆转。楷体的“福”字的“畐”承袭了隶书的形状,只是将“口”和“田”原本分两笔写的上方一横和右侧一竖连在了一起写,变成了横竖勾。“示”字的变化较大,表现在上的一横变成了一点,并且整体“福”字来说,左边比右边要窄,更利于书写。

天下第一福

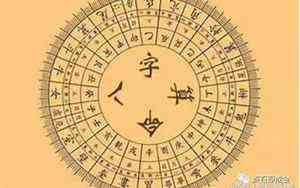

被人称为“天下第一福”的福字是康熙十二年(公元1673年),孝庄太皇太后60岁大寿将至,康熙决定尝试“请福”,一气呵成了这幅 “福”字。

在写法上暗含“子、田、才、寿、福”五种字形,寓意“多子、多田、多才、多寿、多福”,从书法角度看,将数个字合为一体却流畅自然,已属罕见,更为珍稀的是,这也是世上惟一的“五福合一”、“福寿合一”之“福”,1962年,周恩来总理欣然将其命名为“中华第一福”,它又被称为“长寿福”和“天下第一福”。

五福

五福

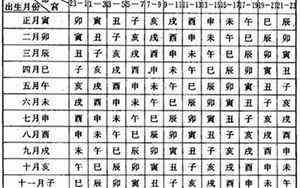

语出《尚书·洪范》:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”

万福攸同

【解释】万种福祉一起到来,形容很多福气降临。

【出处】《诗经·小雅·蓼(lù)萧》:“既见君子,鞗革忡忡。和鸾雝雝(yōng),万福攸同。”

国利民福

【解释】:国家的利益和人民的幸福。

【出处】:蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第十五回:“如车有辙,如舟有舵,无旁挠,无中阻,以专趋国利民福之一途。”

百福具臻

【解释】形容各种福运一齐来到。

【出处】《旧唐书·李藩传》:“伏望陛下每以汉文孔子之意为准,则百福具臻。”

福齐南山

【解释】祝颂之辞。指福分如南山一样高。

【出处】《南齐书·豫章献王嶷传》:“常谓福齐南山,庆钟仁寿。”

福寿康宁

【解释】祝颂语。谓幸福、长寿、健康、安宁,诸福齐备。

【出处】陈亮《喻夏卿墓志》:“福寿康宁,子孙彬彬然,皆有可能者,天于夏卿亦何所负哉!”

福至心灵

【解释】福,幸运。福气来了,人的心窍也开了,心思都显得灵巧了。也形容人遇到适当时机时思路灵活、举措得当

【出处】毕仲洵《幕府蒌闲录》:“吴参政少以学究登科,复中贤良,为翰林学士。常常草制以示欧阳文忠,称之,因戏曰:‘君福至心灵。’”

福由心造

【解释】心地好,能行善,就能得到幸福。

【出处】李绿园《歧路灯》第九十九回:“绍闻忽然想起,此厅当日俱是猥亵之语,与今日相较,天渊相悬,云泥迥隔,可见地因人灵,福由心造。”

厚德载福

【解释】指有大德的人能承受多的福分,后指道德高尚的人能多福。

【出处】《国语·晋语》:“吾闻之,唯厚德者能受多福,无德而服者众,必自伤也。”

腊月二十四,看福字来源与写法演变

文:高天晨

今天是腊月二十四,民间有谚语“二十四,帖福字儿”。同时,腊月二十四也是南方的小年。贴福字是一种过年的喜庆,具有中国式美感的装饰,“福”这个字也是具有独特的文化内涵,今天我们就来聊聊“福”字的来源,以及“福”字的各种书法与书写字体。

“福”字来源“福”字的本义,其实是上古时代的一种祭祀方式,具体来说,是以酒来祭祀。酒是粮食所做,能做酒,说明粮食充足,是“年年有余”的象征。余下的粮食做了酒,除了自己饮用,就是祭祀祖先和天地。

福,甲骨文的写法就是

福字的甲骨文写法,最早由两三部分组成,一部分,是祭台的象形,也是“示”这个字的本义,所以,带“示”字旁的字,都是和祭祀有关的。

另一部分是“畐”,既是声旁也是形旁,是“酉”的变形,,表示酒坛。

第三部分是双手的象形,表示祭祀中的巫师手奉美酒,祭祀祈祷。

所以,福表示的是一个古代祭祀的动作,如果我们把“福”这个字的状态还原一下,就是下图这样。

最早福的写法,也有直接写成“畐”,有人解读,说这是“一口田”表示五谷丰登之类,这是一种根据楷书字形附会的说法,其实汉字的来源要看篆书的写法,楷书写法大都是古汉字写法在书写习惯的演变中形成的。

上图是酒坛的样子,下面是“畐”的早期篆书的写法。可以看出来,“口”和“田”的来源,是酒坛上的花纹演变而来,而并不其他附会的含义。

因为酒象征着“年年有余”,也是“粮食精华”是最珍贵宝贵的东西,用于祭祀,就是“福”,而自己在家里留着喝,就是“富”。所以,宝盖头“宀”加上“畐”就是富裕的象征。可见,古代人的生活里,富足的指标是酒。这就难怪逢年过节,都少不了觥筹交错,这是古代一种思想的延续。

富

福字的演变过程可以看出,这个字的字形很稳定,只是把表示双手的象形符号省略了。

“福”字的不同书体演变【隶书】

隶书的福比篆书而言多了一些流动感,感觉喜气洋洋,上图的是《曹全碑》中的福,婉然灵动,如水纹一般。有些隶书会写的浑厚而有力量。福字从隶书开始,这正奠定了字形的稳定性。之后所有的写法都是依据这个而来。

【楷书】

楷书是汉字的成熟字体,上面的是柳公权所书楷书的“福”字写法。这个字重心偏高,体态修长,骨力匀称而有力,充分体现了“柳骨”的特点。

【行书】

行书是最普遍的一种书体,保留了楷书的字形,又有连笔的快捷书感,上图的福来自《集王羲之圣教序》,用笔潇洒灵活,风格爽朗。

【草书】

草书是简化字的来源,草书讲究快捷而意足,字形会因此产生省略,因此会产生一种简约而迅捷之美,很多人对草书有误解,以为是潦草,其实艺术的高明之处,在于“信手即真”,是原则性灵活性的统一。古人讲叫“意法相成”。

由于“福”字具有祝福的含义,所以历朝历代书写的书家无数,留下了大量的墨迹。

“福”字的特殊写法北京的恭王府里有一个著名的福字,是康熙所写。康熙御笔亲题的“天下第一福”,总被人津津乐道。传说是康熙十二年(公元1673年),孝庄太皇太后60岁大寿将至,不料突染沉疴。百般无奈之时,康熙决定尝试“请福”,一气呵成了这幅 “福”字。

民间盛传此福为“天赐鸿福”。被人称为“天下第一福”的福字在写法上暗含“子、田、才、寿、福”五种字形,寓意“多子、多田、多才、多寿、多福”,从书法角度看,将数个字合为一体却流畅自然,已属罕见,更为珍稀的是,这也是世上惟一的“五福合一”、“福寿合一”之“福”,它又被称为“长寿福”和“天下第一福”。

除了书法,民间还有很多汉字艺术的类型,比如花鸟字,花鸟字写法的“福”,更多借鉴了绘画的装饰,让字和画巧妙的结合起来。

除了上述的写法之外,福字还衍生了很多特殊写法,杂体篆就是其中一种。下面瓦当文的福,如果不说明恐怕很难猜得出来。这是对原有篆书的一种变体,符合当时的装饰需要。

杂体篆书福,根据古汉字的传说,制造出了很多中福的写法,下面举例的这几个就是典型。我们可以看出古人的艺术创作思维和创造力。

“福”应该倒着帖吗?过年的福,很多人愿意倒着帖,说是“福”到了的谐音。但是,其实不是任何地方的福字都能倒贴的。过去人们只在水缸、箱柜、脏土箱以及牲口棚等处,才倒贴福字。

我们发现它们有这样的共同点,这些地方都要从里向外取东西、倒东西,比如水缸要取水,箱柜要取衣服,脏土箱要倒脏土,牲口棚要起粪土。人们希望生活中处处都充满福气,生怕福气会随着这个倾倒的动作被取出去、倒出去,所以倒着贴福,让小孩子们说一声福到了,也可以讨个口彩,取个吉利。

总之,福充满了中国人对美好生活的向往,这个字从酒中而来,广泛的应用在生活的各个角落,传达这中国人的审美和思维,也是中国年文化中的重要组成部分。

文物上福字的演变

春节将至,大街小巷里,“福”字随处可见,就连大家的手机都被各种“福”字刷屏了。尽管“福”字天天见,但您真的了解这个字吗?今天,笔者就透过几件文物上的“福”字,为您讲述它的前世今生,相信您看完后会更有福气。

甲骨文上的“福”字

数量多达上百个

“福”字是一个极为古老的文字,自古以来各种字体的福字,变化之多 ,堪称汉字之最,这种现象在世界文字史上是非常罕见的。根据考古发现,最早的“福”字出现在商代安阳殷墟甲骨上,因为甲骨当时具有占卜功能,所以“福”字出现频率极高,多达上百个,而且呈现出50余种不同的形态。

到了商代后期,甲骨文上的“福”字逐渐规范统一,成为一个合体会意字,看起来也与今天的“福”字较为相似。甲骨文中的“福”字可分为左右两部分,左边为“示”字旁,写法较简单,表示“祭祀”;右边不是“畐”,而是“酉”,在当时表示“酒坛”,“酉”字写法较复杂,下方还有一双手的造型,表示托举。

学界普遍认为,甲骨文“福”字的字面含义应该是巫师向祭坛献酒。众所周知,商代统治者非常迷信,他们经常占卜,重视祭祀,甲骨文“福”字上献酒的情景,恰好反映出商代祭祀的一部分关键内容。

有学者研究发现,甲骨文“福”字的含义还不只是祭祀。通过联系上下文,这个“福”字还可以表达人们心中“祈祷”之意,占卜时借以向上苍传达自己美好的心愿。由此看来,商代的“福”字已具备今天“福”的一些含义了。

西周青铜器上的“福”字

“福”字的结构逐渐完善

金文被认为是从甲骨文演变而来的,所以金文“福”字也继承了甲骨文“福”字的诸多特点,不同之处在于其图绘成分开始减弱,构字更趋于统一。由于西周国祚绵长,金文“福”字也几经变化,出现了多达40余种写法,有的已非常接近现在的“福”字。

2003年1月19日,宝鸡市眉县常兴镇杨家村出土了一件青铜器,名为逨盘,此器现收藏于宝鸡青铜器博物院。逨盘被誉为“中国第一盘”,主要是因为盘内底铸铭文多达21行、约360字,文中对西周王室变迁及年代世系有着明确的记载,史料价值极为重要。在这段铭文中,临近结尾处出现了“降逨鲁多福”一语,意思是“降下诸多吉兆给逨(人名)”。这句话中出现的金文“福”字相比甲骨文“福”字字形有所变化,但“示”字旁以及右边的“酉”都得到了保留。从铭文意思上看,这里的金文“福”字除了具有祈祷之意外,还引申出“降下吉兆”的含义,这就与今天所说的“赐福”很接近了。

相比逨盘上的“福”字,西周冬戈簋上的“福”字与后来的“福”字更为接近。冬戈簋1975年3月5日出土于宝鸡市扶风县庄白村,簋高21厘米,口径22厘米,腹深12.5厘米,重约5公斤,盖、底皆有铭文,共11行134字,记录了一场战斗的胜利。文中在表达对母亲庇佑的感激时,也出现了“福”字。此金文“福”字依然为“示”字旁,但右边已写作“畐”了,这点与今天的“福”字相同。至于“畐”的含义,在当时应该与“酉”相同。

汉代碑文上的“福”字

从为自己祈福到为别人祈福

小篆出现后,“福”字的写法就统一成了左“示”右“畐”。汉以前碑文存世甚少,根据典籍得知,秦代小篆“福”字中,“畐”字结构较金文更加清晰,“一”“口”“田”完全分离。

秦汉时期,“畐”字的含义不单单指酒器,汉代许慎还在《说文解字》中提到“畐,满也”,又说,“福,畐也,从示,畐声”。由此可见,当时的“福”字除了祈祷、赐福的含义外,还多了“福气满满”的意思,其在含义上与“吉”就区分开了。

汉时盛行隶书,此时的“福”字较小篆字形方正平直,特别是“畐”里的“口”和“田”的方直化最为明显。此外,“福”中的“示”旁略有变形,这就为后来楷体的“福”字奠定了基础。

立于东汉永寿二年的礼器碑,全称“汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑”,是汉代重要碑刻。礼器碑为隶书书写,笔画瘦硬刚健,收笔转折多处方折,笔画较细而刀法及捺粗壮,构成强烈的视觉对比。礼器碑碑文中出现了一个对后世产生重要影响的吉语——“天与厥福”。这个词的含义是“上苍赐予他们(通常指百姓)福气”。历代皇帝在祭天祈福时经常使用“天与厥福”,特别是清代皇帝使用最为频繁。

无独有偶,在另一件汉代碑石至宝——曹全碑上也出现了“福禄攸同”的说法,意思就是“有福同享”。从“天与厥福”“福禄攸同”中,我们不难发现汉代人相较先秦人在思想上的一些变化,先秦的“福”基本都是为自己祈福,而礼器碑、曹全碑上的“福”字则是为他人乃至天下苍生祈福,这种变化很大程度上是因为汉代儒家思想的流行。

隋唐纸本中的“福”字

与今日常用之“福”无异

汉以后,中国书法迎来了大发展的时代,原本就已存在但并不普及的草书、楷书开始登堂入室,成为主流,而在隶书时代已经规范的“福”字又通过草书变得多样化起来。

魏晋时代的“福”字没有纸本存世,但从后世摹作及碑刻中尚能一窥其貌。当时的楷书“福”与今日基本无异,其中的“畐”承袭了隶书的形状,只是将“口”和“田”原本分两笔写的上方一横和右侧一竖连在了一起写,变成了横竖勾;“示”字较隶书变化较大,表现在最上面的一横变成了一点;整体而言,楷书“福”字左边比右边要窄,更利于书写。

历史上,纸本“福”字一直是藏界苦苦寻觅的对象,现存年代较早的纸本“福”字出于隋唐。或许是历代藏者对于草书“福”字更加推崇,现存隋唐纸本中草书“福”字较楷书更加多见。书法界曾汇总历代名帖,得出草书“福”字的14种规范写法,其中,隋代书法家智永和尚的草书“福”字最为著名,如今已成为新年福帖的首选字体。

智永的草书“福”字出自其传世纸本《真草千字文》,此作先为北宋时宣和内府收藏,后辗转流徙不知去向,近代重新发现时已入日本藏家之手。该《真草千字文》为残本,全作共202行、每行10字,现故宫博物院藏有拓本。《真草千字文》以千字不重著称,其中的“福”字位于“祸因恶积,福缘善庆”一句。宋代书法家米芾曾评价智永的“福”字,称其“秀润圆劲,八面具备”,此后历代书家无不对其推崇有加,竞相摹法此作。所以说,纸本《真草千字文》虽流失海外,但智永之“福”早已深入人心。

“福”字的构造虽然简单,但也历经了数千年的传承、演变,各个时代都赋予它诸多美好的寓意。“福”字常写常新,福气越聚越多,新春佳节之际您不妨也提笔纳福,期待新的一年祥和美满。 (宗合)

腊月二十四,看福字来源与写法演变

文:高天晨

今天是腊月二十四,民间有谚语“二十四,帖福字儿”。同时,腊月二十四也是南方的小年。贴福字是一种过年的喜庆,具有中国式美感的装饰,“福”这个字也是具有独特的文化内涵,今天我们就来聊聊“福”字的来源,以及“福”字的各种书法与书写字体。

“福”字来源“福”字的本义,其实是上古时代的一种祭祀方式,具体来说,是以酒来祭祀。酒是粮食所做,能做酒,说明粮食充足,是“年年有余”的象征。余下的粮食做了酒,除了自己饮用,就是祭祀祖先和天地。

福,甲骨文的写法就是

福字的甲骨文写法,最早由两三部分组成,一部分,是祭台的象形,也是“示”这个字的本义,所以,带“示”字旁的字,都是和祭祀有关的。

另一部分是“畐”,既是声旁也是形旁,是“酉”的变形,,表示酒坛。

第三部分是双手的象形,表示祭祀中的巫师手奉美酒,祭祀祈祷。

所以,福表示的是一个古代祭祀的动作,如果我们把“福”这个字的状态还原一下,就是下图这样。

最早福的写法,也有直接写成“畐”,有人解读,说这是“一口田”表示五谷丰登之类,这是一种根据楷书字形附会的说法,其实汉字的来源要看篆书的写法,楷书写法大都是古汉字写法在书写习惯的演变中形成的。

上图是酒坛的样子,下面是“畐”的早期篆书的写法。可以看出来,“口”和“田”的来源,是酒坛上的花纹演变而来,而并不其他附会的含义。

因为酒象征着“年年有余”,也是“粮食精华”是最珍贵宝贵的东西,用于祭祀,就是“福”,而自己在家里留着喝,就是“富”。所以,宝盖头“宀”加上“畐”就是富裕的象征。可见,古代人的生活里,富足的指标是酒。这就难怪逢年过节,都少不了觥筹交错,这是古代一种思想的延续。

富

福字的演变过程可以看出,这个字的字形很稳定,只是把表示双手的象形符号省略了。

“福”字的不同书体演变【隶书】

隶书的福比篆书而言多了一些流动感,感觉喜气洋洋,上图的是《曹全碑》中的福,婉然灵动,如水纹一般。有些隶书会写的浑厚而有力量。福字从隶书开始,这正奠定了字形的稳定性。之后所有的写法都是依据这个而来。

【楷书】

楷书是汉字的成熟字体,上面的是柳公权所书楷书的“福”字写法。这个字重心偏高,体态修长,骨力匀称而有力,充分体现了“柳骨”的特点。

【行书】

行书是最普遍的一种书体,保留了楷书的字形,又有连笔的快捷书感,上图的福来自《集王羲之圣教序》,用笔潇洒灵活,风格爽朗。

【草书】

草书是简化字的来源,草书讲究快捷而意足,字形会因此产生省略,因此会产生一种简约而迅捷之美,很多人对草书有误解,以为是潦草,其实艺术的高明之处,在于“信手即真”,是原则性灵活性的统一。古人讲叫“意法相成”。

由于“福”字具有祝福的含义,所以历朝历代书写的书家无数,留下了大量的墨迹。

“福”字的特殊写法北京的恭王府里有一个著名的福字,是康熙所写。康熙御笔亲题的“天下第一福”,总被人津津乐道。传说是康熙十二年(公元1673年),孝庄太皇太后60岁大寿将至,不料突染沉疴。百般无奈之时,康熙决定尝试“请福”,一气呵成了这幅 “福”字。

民间盛传此福为“天赐鸿福”。被人称为“天下第一福”的福字在写法上暗含“子、田、才、寿、福”五种字形,寓意“多子、多田、多才、多寿、多福”,从书法角度看,将数个字合为一体却流畅自然,已属罕见,更为珍稀的是,这也是世上惟一的“五福合一”、“福寿合一”之“福”,它又被称为“长寿福”和“天下第一福”。

除了书法,民间还有很多汉字艺术的类型,比如花鸟字,花鸟字写法的“福”,更多借鉴了绘画的装饰,让字和画巧妙的结合起来。

除了上述的写法之外,福字还衍生了很多特殊写法,杂体篆就是其中一种。下面瓦当文的福,如果不说明恐怕很难猜得出来。这是对原有篆书的一种变体,符合当时的装饰需要。

杂体篆书福,根据古汉字的传说,制造出了很多中福的写法,下面举例的这几个就是典型。我们可以看出古人的艺术创作思维和创造力。

“福”应该倒着帖吗?过年的福,很多人愿意倒着帖,说是“福”到了的谐音。但是,其实不是任何地方的福字都能倒贴的。过去人们只在水缸、箱柜、脏土箱以及牲口棚等处,才倒贴福字。

我们发现它们有这样的共同点,这些地方都要从里向外取东西、倒东西,比如水缸要取水,箱柜要取衣服,脏土箱要倒脏土,牲口棚要起粪土。人们希望生活中处处都充满福气,生怕福气会随着这个倾倒的动作被取出去、倒出去,所以倒着贴福,让小孩子们说一声福到了,也可以讨个口彩,取个吉利。

总之,福充满了中国人对美好生活的向往,这个字从酒中而来,广泛的应用在生活的各个角落,传达这中国人的审美和思维,也是中国年文化中的重要组成部分。