乔-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

一、文字演变

二、姓氏读音

拼音:qiáo

注音:ㄑㄧㄠˊ

繁体字: 喬

汉字结构: 上下结构

造字法:丿

简体部首: 丿

五笔86:TDJJ

五笔98:TDJJ

UniCode:U+4E54

四角号码:20228

仓颉:HKLL

GBK编码:C7C7

规范汉字编号: 0452

乔的部首笔画: 1

总笔画: 6

笔 顺: 撇横撇捺撇竖

高:乔木。乔松。乔岳。乔迁(自低处升高处。后喻人搬到好地方居住或升官)。

木名:乔梓。

做假,装:乔装。

无赖,狡诈:乔才。

姓。

三、姓氏起源

源流一,源于姬姓,出自远古时期为黄帝守灵之后裔,属于以地名为氏。

据史籍《元和姓纂》、《万姓统谱》记载,相传中原各族的共同祖先黄帝逝世后葬于桥山(今陕西黄陵),子孙中有留在桥山守陵看山的,于是这些人就以山名为氏,称为桥氏。

桥氏改为乔氏,大致是在南北朝的北魏王朝后期。据史籍《新百家姓》记载,东汉时期有太尉桥玄,他的六世孙桥勤在北魏王朝晚期任平原内史。北魏孝武帝元修(公元532~534年在位)因不堪忍受宰相高欢的专权而逃出朝廷,桥勤追随北魏孝武帝一起投奔到宇文泰建立的西魏政权。

有一天,宇文泰心血来潮,叫桥勤去掉其姓氏桥的“木”偏旁,变成“乔”字,取“乔”之高远之意。面对强权,桥勤不敢不从,从此改桥氏为乔氏,世代相传至今,史称乔氏正宗,是为陕西乔氏。该支乔氏与桥氏同宗同源。

源流二,源于匈奴族,属于汉化改姓为氏。

据史籍《通志·氏族略》记载,汉朝时期匈奴民族中有大族丘林氏、当于氏、韩氏、栗籍氏、沮渠氏、兰氏(贺兰氏)、乔氏、呼衍氏(呼延氏)、须仆氏等部落,其中的乔氏为匈奴贵族姓氏,后与汉族人的乔氏相融,浑为一体,世代相传至今。

源流三,源于蒙古族,属于汉化改姓为氏。

据史籍《清朝通志·氏族略·附载蒙古八旗姓》记载:

⑴蒙古族乔噶木克氏,世居科尔沁(今内蒙古东部通辽地区、吉林西部一带)。后有满族引为姓氏者,满语为Ciaogamuk Hala。清朝中叶以后多冠汉姓为乔氏。

⑵蒙古族乔噶穆特氏,亦称齐岳噶穆特氏,世居喀喇沁(今内蒙古赤峰喀喇沁旗)。后有满族引为姓氏者,满语为Ciyogamut Hala。清朝中叶以后多冠汉姓为乔氏、齐氏等。

源流四,源于傈僳族,属于汉化改姓为氏。傈僳族乔氏,源出傈僳族刮饶时氏部落。

傈僳族是一个古老民族,其族称最早见于唐朝时期,并沿用至今。傈僳族与彝族、纳西族的关系密切,源于唐时的“乌蛮”。公元八世纪时,傈僳族先民居住在金沙江两岸。公元十六世纪中叶,因反对掠夺、压迫和躲避战争,大批傈僳族在头人的带领下迁徙到怒江地区。

傈僳族现有人口为五十七万五千余,主要聚居于云南省怒江傈僳族自治州,少数分散居住在附近州县和四川省盐源、盐边、木里等县,语言使用傈僳语,属汉藏语系-藏缅语族-彝语支。

傈僳族在历史上先后使用过三种文字,一种是西方传教士创制的拼音文字,一种是维西县傈僳人创制的音节文字,还有一种是新中国成立的后创制的拉丁字母式的新文字,现已在傈僳族人中推行。

傈僳族过去信仰原始宗教,公元二十世纪初传教士进入后,少数人信仰基督教或天主教。

过去傈僳族人居住在偏僻遥远的高山上,生产力水平低下,以刀耕火种原始农业和狩猎为生,到公元二十世纪五十年代还保留着明显的氏族社会残余,仅怒江地区就有虎、熊、猴、蛇、羊、鸡、鸟、鱼、鼠、蜂、荞、竹、菜、麻、柚木、犁、霜、火十八个氏族名称,这些名称取自他们所崇拜的图腾汉化称谓。

在明朝时期的改土归流运动中,傈僳族荞氏族的分支刮饶时氏部落统改汉姓为乔氏,世代相传至今。

源流五,源于达斡尔族,属于汉化改姓为氏。

据史籍《黑龙江志稿·人物志》记载:

达斡尔族瓦兰氏,亦称瓦然氏、瓦啊楞氏,达斡尔语为“Walan”,汉义“巧妙”,为古老的托莫氏族的一个分支。达斡尔族的托莫氏族主要有两个分支,即陶氏和乔氏,世居黑龙江北岸地区,后多冠汉姓为乔氏。

源流六,源于满族,属于汉化改姓为氏。

据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》、《满族大辞典》记载:

⑴满族鄂尔格氏,亦称谔尔格氏、厄尔葛氏、额尔德氏、鄂尔克博氏,以地为姓,满语为Erge Hala,汉义“清早”,世居黑龙江鄂尔格村(今黑龙江流域北岸俄罗斯境内),后多冠汉姓为乔氏、鄂氏等。

⑵满族乔佳氏,满语为Ciaogiya Hala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东女真,世居黑龙江流域,后多冠汉姓为乔氏。

⑶满族托谟氏,亦称托牧氏、托诺氏,源出金国时期女真帖暖部,满语为Tomo Hala,世居伊巴丹(今吉林伊通伊巴丹乡)、哈达(今辽宁西丰小清河流域)、叶赫(今吉林叶赫河、伊通河、伊丹河、东辽河流域)、齐齐哈尔(今黑龙江齐齐哈尔)等地,是满族最古老的姓氏之一。后有达斡尔族引为姓氏者。后多冠汉姓为乔氏、陶氏等。

源流七,源于其他少数民族,属于汉化改姓为氏。

今土家族、回族等少数民族中,均有乔氏族人分布,其来源大多是在唐、宋、元、明、清时期中央政府推行的羁糜政策及改土归流运动中,流改为汉姓乔氏,世代相传至今。

另外,在台湾省台北地区,有一独特而古老的的贡乔氏族群,其姓氏渊源情况不明,估计是以地名“贡寮”为姓氏形成的。贡乔氏族人在二十世纪六十代以后,多在户籍登记中简称为单姓乔氏,但注括为“(贡乔氏)”。

四、得姓始祖

桥氏改为乔氏,大致是在南北朝的北魏王朝后期。据史籍《新百家姓》记载,东汉时期有太尉桥玄,他的六世孙桥勤在北魏王朝晚期任平原内史。北魏孝武帝元修(公元532~534年在位)因不堪忍受宰相高欢的专权而逃出朝廷,桥勤追随北魏孝武帝一起投奔到宇文泰建立的西魏政权。

有一天,宇文泰心血来潮,叫桥勤去掉其姓氏桥的“木”偏旁,变成“乔”字,取“乔”之高远之意。面对强权,桥勤不敢不从,从此改桥氏为乔氏,世代相传至今,史称乔氏正宗,是为陕西乔氏。该支乔氏与桥氏同宗同源。

五、人口分布

乔姓从诞生开始,就与北方战乱联在一起,汉晋时期主要活动在山西、陕西、内蒙古、河北、河南等地。南北朝时已经越过长江进入湖南、四川等省。其后各地桥姓去木为乔姓,已经遍布黄河南北和长江流域,尤其在河南东部和安徽西北地区形成著名的梁国乔氏望族。唐宋时期,乔姓向东部山东、向东南江浙地区发展,形成了以河南为中心,向四周放射的分布状。明朝以后基本形成了豫鲁为中心的乔姓聚集区。

宋朝时,乔姓大约有近5万人,约占全国人口的0.06%,排在第一百八十位以后。乔姓第一大省是河南,约占全国乔姓总人口的19%。乔姓在全国的分布主要集中于河南、浙江、山东,这三省乔姓大约占全国乔姓总人口的56%,其次分布于山西、甘肃、江苏等省。全国初步形成了以河南为中心,向外逐渐梯度分布状。

明朝时,乔姓大约有11万人,约占全国人口的0.11%,排在第一百三十位以后。宋、元、明600年中乔姓人口增长率高于全国人口增长率。乔姓在全国的分布主要集中于山西、陕西、河南、河北、江苏,这五省集中了乔姓人口的91%。山西为乔姓第一大省,占乔姓总人口的43%。在宋元明期间,乔姓的分布总格局变化较大,其人口主要由中原向西北、东南地区迁移。全国重新形成了北方晋秦冀豫、东部江苏两块乔姓聚集区。

2000年,第五次人口普查的乔姓人口已达到170多万,排在全国第一百零八位,大约占全国人口的0.14%。2011年第六次人口普查乔姓人口达241万,在全国百家姓中排名96位,正式入围前百强,约占全国人口的0.18%。从明朝至今600年中乔姓人口由11万激增到170多万,增长了15倍多。乔姓人口的增加速度高于全国人口的增加速度。自宋朝至今1000年间,乔姓人口的增加率是呈上升的态势。在全国的分布目前主要集中于河南、山东、江苏、山西四省,大约占乔姓总人口的55%。其次分布于河北、内蒙古、陕西,这三省区又集中了23%。河南为当代乔姓第一大省,居住了乔姓总人口的24%。全国形成了北部豫晋冀、东部鲁苏两个乔姓聚集区。在600年间,乔姓人口流动的程度和方向与宋元明期间有些区别,由东南向中原和北部的回迁成为主流。乔姓分布很广,但在人群中分布不均衡。乔姓在人群中分布频率示意图表明:在内蒙古中部、晋豫、京冀大部、宁夏北部、陕西大部、山东西端和东部、皖鄂北段、黑吉东端,乔姓占当地人口的比例一般在0.33%以上,中心地区达到0.8%以上,以上覆盖面积约占了国土总面积的13.6%,该地区居住了大约45%的乔姓人群。在内蒙古东部、辽宁大部、吉林西部、河北东部、天津、山东东部、江苏大部、皖鄂中部、陕甘宁南部,乔姓占当地人口的比例一般在0.22%--0.33%之间,以上覆盖面积约占了国土总面积的12.2%,该地区居住了大约33%的乔姓人群。

六、家谱文献

湖北孝感乔氏族谱前三卷,(清)乔用迁修,清道光十九年(公元1839年)木刻活字印本一册。

孝感乔氏族谱四卷,(清)乔用选修,清道光十九年(公元1839年)木刻活字印本一册。

乔氏载记二卷,(清)乔松年辑,清同治十一年(公元1872年)显月斋木刻活字印本一册。

上海梁国乔氏世谱不分卷,(清)乔廷木纂修,清光绪五年(公元1879年)乔松秀抄清康熙四十年(公元1701年)木刻活字印本一册。

上海乔氏宗谱八卷,(民国)乔先格主修,乔先信纂修,民国二十一年(公元1932年)铅印本八册。

河南孟津绩纂乔氏族谱二十二卷,(清)乔心田纂修,清光绪七年(公元1881年)石印本。

续纂乔氏族谱二十二卷,(清)乔心田纂修,清光绪七年(公元1881年)石印本一册。

乔氏支谱续修不分卷,(清)乔镛等纂修,清光绪十二年(公元1886年)木刻活字印本一册。

乔氏支谱续修,(清)乔阶续修,清光绪十二年(公元1886年)木刻活字印本一册。

山西介休乔氏宗传九篇,(清)乔元椿等撰,清朝年间木刻活字印本。现被收藏在云南大学图书馆。

云阳汤纲洲乔氏七修宗谱六卷,(民国)乔大志等主修,乔贤玉等纂修,民国十一年(公元1922年)善益堂木刻活字印本六册。

四川新都乔氏家乘,(民国)乔明晰编纂,民国二十三年(公元1934年)石印本一册。

乔氏宗谱,著者待考,民国二十三年(公元1934年)金陵堂木刻活字印本四册,今仅存第七卷、第十~十一卷、第十三卷。

山东博山乔氏家谱三卷,(民国)乔廷权、乔廷恒重修,民国二十五年(公元1936年)三友堂石印本。

七、郡望堂号

郡望

梁国:汉高帝五年设梁国,治所在睢阳。相当于今天的河南商丘、虞城、民权等地。宋朝改为梁郡,移至不邑,北魏又恢复了以前的治所。

顿丘郡:汉朝初期置顿丘县,其时辖地在今河南清丰西南一带地区。顿丘郡始建于西晋泰始二年(丙戌,公元266年),治所在顿丘(今河南清丰),下领四县,其时辖地在今河南省清丰、濮阳、内黄、南乐、范县等地。南北朝时期的北齐曾废黜。唐朝至五代十国时期,曾以顿丘为澶州治所。

堂号

梁国堂:以望立堂。

顿丘堂:以望立堂。

文惠堂:宋朝乔行简,历任淮西转运官,参知政事。多次向朝廷上疏论时政。被拜为右丞相,封“鲁国公”。死后谥为“文惠”。

爱竹堂:主要分布在安徽北部。

问心堂:主要分布在扬州。

飞鸣堂:主要分布在扬州。

积庆堂:江苏常熟梅李乡积善里(今万柳小区),始祖贵山公。

世胄堂:主要分布在扬州、盐城、淮阴、泰州

纯洁堂,在中堂,三友堂,善益堂,金陵堂,南有堂,枣临堂,等

八、字辈排行

山东东平乔氏字辈:“家冠锡允秉鸿善远培起俊业吉”

山东无棣大山乔氏字辈:\"树谱序宗亲本源昭永世发心成仕进皆由兹推致”

河南商丘字辈:“宏尔时永大,元世泽方正,懋(茂)德传家宝,同文庆国祥。立新维圣道,勤学继书香。积善声明广,宗儒统绪长。科普登崇峰,培才树英良。育人承功业,中华久远昌。

江苏睢宁一支乔字辈:“西 文 泽 宏 昌 祥 佳 定 康 安 帮”

江苏高邮乔大庄:“方松宗金国正天心顺”

江苏房山乔庄(库北)支字辈:“风 大 云 中 开 高 其 洪 光 寨”

江苏新沂山后支乔氏字辈:“天廷伟,继增汉,万业建,满堂红”十二字,系“梁郡堂”后人

山东泰安乔氏:泰安房村乔氏:(1)若义允永光,恭敬节天方,贤明崇盛世,兰桂代书香(2)继绪建荣田,福禄云亭落,振业厚春华

(泰安大汶口乔氏:贤恒兆洪庆,学毓荣增祥)

山东肥城乔氏字辈:兴学明洪善 忠厚传家远

山东泗水乔氏字辈:“建允修尚志 元立友际长 景显仪维令 国运承续昌”。

(乾隆三十六年修谱所排第十一至三十代行辈,黑体为现常用辈分。)

山东荣成乔氏字辈:“廷聚文学昌辉茂克行邦山海通吉祥万年兆序礼”。

山东日照乔氏字辈:“瑞祥征世运圣代庆明良令嗣承宗统恩荣自久长”。

江苏彤徒乔氏字辈:“广林秉文国鸿延旭兴德佰颜威明少廷宪人登科”。

江苏乔氏一支字辈:“庆远荣华泽康定宗祖贤”。

重庆万州乔氏字辈:世士承先 道在敦本懋(茂)德正新 光裕荣景家修廷献 经纶克展燮(xiè)理洪熙 文武同炳长发其祥 辅国盛鼎亿(亿)万斯年 芳徽庆永

安徽阜南乔氏字辈:“开庆传如印恩龙继世昌书田昭盛瑞德寿启繁祥怀新承家润学道振庭芳”。

安徽枞阳乔氏字辈:“春华秋实东”。

安徽淠西乔氏字辈:“原有字辈(原称字派):治国山川 春体东多 传家克世 清正必先

新立字辈(28辈): 立秀品 怀宏向 知全行宜 择善从新,尚文采 习力作 纯良明洁 成业济群

附注:“传家克世”之后原是“继业为贤”现已决定改为“清正必先”。

以上新立新改的字辈,已由家谱申定代表会通过,可即启用”

湖南株州乔氏字辈:“世德绍良始家声肇卫新命道盛庭用莴庆正光明启迪文礼运大开日升平宗风千古秀孙支万代宁”。

乔氏一支字辈:“包太必益楚世光启廷之大开明先志宏昌克永承国正天兴顺宗相礼义定”。

辽宁朝阳乔氏字辈:“……芳明天……”

辽宁凌源乔氏字辈:“……德林国彦(树)占……”

九、姓氏名人

乔执中,字希圣,高邮人。入太学,补《五经》讲书,五年不谒告。

乔松年:清代山西巡抚,徐满人。

二乔,东汉末年乔公的两个女儿,容貌美丽;大乔(嫁孙策)和小乔(嫁周瑜)。别称:大乔 小乔。

乔用迁(?―1851),湖北孝感人。字见斋。嘉庆进士,授内阁中书。充军机章京。后历任广西南宁知府、道员,广东按察使。1840年,林则徐在广州禁烟时,曾率军在穿鼻洋、尖沙角轰击入侵的英国军舰和走私船。同年任山东布政使。1845年升贵州巡抚。1852年卒。

乔光烈:上海人,清乾隆进士。为官清正廉明,两袖清风,历任宝鸡知县、湖南巡抚、甘肃布政史等职。做官30多年,仍然两袖清风。在任知县时,他亲自教农民种桑养蚕,被人称为乔公桑。著有《最乐堂集》。

乔世植:上海人,著名诗人。

乔林:画家、篆刻家,如皋人。

乔允升:明代刑部尚书,洛阳(今属河南)人。

乔宇:著名大臣,乐平(今属河北)人。

乔中和:太原通判,丘(今属河北)人。

乔吉:元代散曲家、戏曲作家,太原(今属山西)人,后居杭州(今属浙江),散曲风格清丽,内容则多消极颓废,明清人多以他同张可久并称为元散曲两人家。

乔达:山水画家,燕(今属河北)人。

乔行简:南宋大臣。浙江东阳人,光宗绍熙进士,理宗时曾任参知政事,兼同知枢密院事、进知枢密院事、右丞相、左丞相,晚年至平章军国重事,并被封为鲁国公。著有《周礼总说》、《孔山文集》。

乔林:唐代宰相,太原(今属山西)人。

乔知之:左司郎中,冯翎(今属陕西)人。

乔维岳:官至太常少卿、寿州刺史,南顿(治所在今河南项城西)人。

乔致庸(1818―1907)字仲登,祁县乔家第三代人。他出身商贾世家,自幼父母双亡,由兄长抚育。本欲走入仕途,刚考中秀才,兄长故去,只得弃文从商。他是乔家门中最长寿的人,活了89岁,一生娶有6妻,因乔门中有不许纳妾的家规,都是续弦。电视剧中的陆玉菡是虚构的,6妻中没有陆氏,6妻留下6子11孙。当国家到了国将不国的境地,大批银子流向海外时,他一改往日不治家宅的习惯,于同治初年耗费重金扩建祖宅,修建了著名的乔家大院,被专家学者誉为“清代北方民居建筑的一颗明珠”。

以上资料为荀卿庠在网络收集整理,为宣传国学蒙学教材识字为主,了解家族历史为辅,更多资料、更多姓氏在收集中,欢迎建议与留言……

皮卞齐康——字源里的百家姓丨文兴书舍

皮字说文解字原文:

剥取獸革者謂之皮。从又,爲省聲。凡皮之屬皆从皮。

皮字详解:

皮字部首:皮

皮字拼音:pí

皮字笔画:5

皮字结构:单一结构

皮字五行:水

皮字首尾分解:乙又

皮字部件分解:皮

皮的异体字:

卞字说文解字原文:

地名。春秋時魯邑,故址在今大陸地區山東省泗水縣東五十里。

卞字详解:

卞字繁体字:卞

卞字部首:卜

卞字拼音:biàn

卞字笔画:4

卞字结构:单一结构

卞字五行:木

卞字首尾分解:丶下

卞字部件分解:亠卜

齐字说文解字原文:

禾麥吐穗上平也。象形。凡亝之屬皆从亝。

齐字详解:

齐字繁体字:齊

齐字部首:齐

齐字拼音:qí,jì

齐字笔画:6

齐字结构:上下结构

齐字五行:金

齐字首尾分解:文丨

齐字部件分解:齐

康字说文解字原文:

榖皮也。从禾从米,庚聲。

康字详解:

康字繁体字:穅

康字部首:广

康字拼音:kāng

康字笔画:11

康字结构:左上包围结构

康字五行:木

康字首尾分解:广隶

康字部件分解:广隶

康的异体字:糠

*文兴书舍整理内容,参考《说文解字》、查字网等,转载请注明。

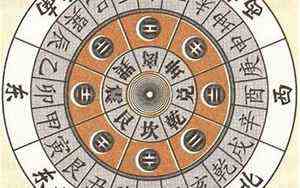

汉字辞书——康熙字典

《康熙字典》是张玉书、陈廷敬等三十多位著名学者奉康熙圣旨编撰的一部具有深远影响的汉字辞书,它是在明朝《字汇》、《正字通》两书的基础上加以增订的。该书的编撰工作始于康熙四十九年(1710),成书于康熙五十五年(1716),历时六年,因此书名叫《康熙字典》。《康熙字典》由总纂官张玉书、陈廷敬主持,修纂官凌绍霄、史夔、周起渭、陈世儒等合力完成。字典采用部首分类法,按笔画排列单字,字典全书分为十二集,以十二地支标识,每集又分为上、中、下三卷,并按韵母、声调以及音节分类排列韵母表及其对应汉字,共收录汉字四万七千零三十五个(47035个),为汉字研究的主要参考文献之一。

基本简介:

《康熙字典》,是张玉书、陈廷敬等三十多位著名学者奉康熙圣旨编撰的一部具有深远影响的汉字辞书。该书的编撰工作始于康熙四十九年(1710),成书于康熙五十五年(1716),历时六年,因此书名叫《康熙字典》。由总纂官张玉书、陈廷敬主持,修纂官凌绍雯、史夔、周起渭、陈世儒、贾国维等合力完成。字典采用部首分类法,按笔画排列单字,字典全书分为十二集,以十二地支标识,每集又分为上、中、下三卷,并按韵母、声调以及音节分类排列韵母表及其对应汉字,共收录汉字四万七千零三十五个,为汉字研究的主要参考文献之一。

《康熙字典》入选中国世界纪录协会中国收录汉字最多的古代字典。《康熙字典》是中国第一部以字典命名的汉字辞书。重印至今不辍。

详细介绍:

查检:《康熙字典》采用部首检字和笔画检字方法。

可记歌诀:一二子中寻,三画问丑寅,四在卯辰巳,五午六未申,七酉八九戌,其余亥部存。或是“一二在子三丑寅,四卯辰巳五午寻,六在未申七在酉,八九在戌余亥存。”

如查“康”字。在部首索引中找“广(yan)”部,在“寅下”5页。除部首外,“隶”为8画,再到“寅集下”“广”部8画里查“康”字,在“寅下集”9页中可以查到。

笔画检字 用于难字查检,可依笔画检字表。如查“民”字,如果不知道其部首,可以查笔画检字表。“民”为5画,可以在5画中查到。“民”下注为“氏”部,再到“部首索引”中查到“氏”部。“氏”在“辰下”33页,再到“辰集下”氏部1画里查到“民”字。在“辰集下”34页中可以查到。

优点:《康熙字典》依据明朝《字汇》《正字通》两书加以增订。对两书错误之处,《康熙字典》还做过一番“辨疑订讹”的工夫。《康熙字典》有这样三个优点:

一、收字相当丰富,在很长一个时期内是我国字数最多的一部字典(直到一九一五年《中华大字典》出版,达四万八千余字,才超过了它)。

二、它以二百一十四个部首分类,并注有反切注音、出处、及参考等,差不多把每一个字的不同音切和不同意义都列举进去,可以供使用者检阅。

三、除了僻字僻义以外,它又差不多在每字每义下,都举了例子;这些例子又几乎全都是引用了“始见”的古书。

缺点:

该字典的缺点有二:一是全书反切和训释罗列现象,漫无标准,作者很少提出自己的见解,不利于初学者使用;二是其中疏漏和错误实多,王引之《康熙字典考证》12卷,纠正其讹误2588条,这还只是其中的一部分错误。

作者介绍:

陈廷敬(1638—1712),原名陈敬,字子端,号说岩,晚号午亭山人,清代泽州府阳城(现山西省晋城市阳城县皇城村)人,入仕五十三年。顺治十五年(1658年)进士,改为庶吉士。初名敬,因同科考取有同名者,故由朝廷给他加上“廷”字,改为廷敬。历任经宴讲官、工部尚书、户部尚书、吏部尚书等职。陈廷敬生平好学,诗、文、乐极备。他的诗风格“清雅醇厚”,很得康熙皇帝的赞赏。

张玉书(1642~1711) 字素存,号润甫,江苏丹徒(今江苏镇江)人。生于明思宗崇祯十五年,卒于清圣祖康熙五十年,年七十岁。张九徵次子,长兄为张玉裁。自幼刻苦读书,顺治十八年(1661)进士,精春秋三传,深邃於史学。历任翰林院编修、国子监司业、侍讲学士。二十三年(1684)授刑部尚书,调兵部尚书。二十九年拜文华殿大学士兼户部尚书。康熙三十五年(1696),随皇帝征噶尔丹叛乱。历官凡五十年,为太平宰相二十年。久任机务,直亮清勤,朝廷倚以为重。康熙十八年(1679)主持修《明史》,先後出任《平定朔漠方略》、《佩文韵府》(1704—1711)、《康熙字典》的总裁官。他数度勘视河工,支持靳辅主持治河工程。康熙四十九年(1710),告病辞官,仍慰留在朝,康熙五十年(1711),以七十岁高龄随康熙至热河,病死塞外,諡文贞。玉书工作古文辞,称一代大手笔。著有文贞集十二卷,《清史列传》行于世。

相关介绍

版本:《康熙字典》的版本非常多,有康熙内府刻本,也就是所说的武英殿版本。包括有两种纸本:开化纸和太史连纸两种。康熙内府刻本多是内廷赏赐用的,装订非常豪华,民间很少见到。此外还有道光七年的内府重刊本、其他木刻本,以及清末出现的石印本、铅印本、影印本。清末上海同文书局增篆石印本是发行量最大、最流行的一种版本。康熙四十九年,康熙召集张玉书、陈廷敬等三十位学者,开始了《康熙字典》的编撰工作,在六年的时间里,他们对传统字书进行了大规模的集中整理,并于康熙五十五年完成编辑工作。《康熙字典》吸收了历代字书编纂的经验,全书共分为十二集,从子集到亥集,每集又分为上、中、下三卷,分别排列214个部首。总共收录了四万七千零三十五个字。内容引用了古代诗文以追溯字源,同时还注明了历代的用法以佐证其变迁。《康熙字典》问世后,社会影响巨大。它的文字、音义、书证被广泛引用,它的体例也成为了后世出版字书的蓝本。作为中华文化的重要参考文献之一,具有极高的研究价值。

《康熙字典》作为我国古代字书的集大成者具有以下特点:收字多,字之别体、俗写均录,字体似而音义异者编为“疑似”,另列“备考”、“补正”;注音最全面,搜罗字音完备,凡是韵书所载依序排列;释义求古,义例多为原始出处。这些优点极大方便了经复古思想浓郁的封建士子,故而被誉为“体例精密,考证赅洽,诚字学之源薮,艺苑之津梁”(王引之语)。虽然它也有缺点,自清王引之至今,代有研究补正者,且嗣后在其基础上出现了《汉语大字典》、《中文大字典》,但是由于编纂目的不同,《康熙字典》注重“古”而后继者服务于“今”,故时至今日《康熙字典》仍有不可替代的作用,是阅读古籍、整理古文献、从事古文化研究的重要参考书,尤其是在俗文学研究如敦煌学领域,它是手头必备之书(郝春文语)。《康熙字典》自问世以来,版本众多,据不完全统计有100多种,现择其要者简述如下:

康熙五十五年武英殿本,以地支分十二集,每集三卷,冠以“总目”、“检字”、“辨似”、“考异”,尾附“补遗”、“备考”。部首及每部之字以笔画为序,字单占二行,释文双行。每字之下先列《唐韵》、《广韵》、《集韵》、《古今韵会举要》、《洪武正韵》等书音切,次训义,广征典籍例句、字书释义例句,有所考证则附于后,次列别音别义、异读异体。凡一字所出现的形体、意义均条理清楚,“每子毕载古体……改从隶书……兼载重文、别体、俗书、讹字……皆缀于后……凡古籍所载,务使包括无遗”(《四库提要》)。后世之本皆出于此,即使道光武英殿本出现后它仍是最流行的本子。如四库本、《字典汇编》本所据之同文书局本。需要说明的是,《康熙字典》原无篆书,篆书为后世刊行者所加。

(二)四十二卷,道光十一年武英殿本,王引之校改本。道光七年率90余人校《康熙字典》,改正字头,订正引文,历时五载,更正2588处,并挖改原版重新印行。同时王氏将校勘文字辑为《字典考证》十二册。正是由于《字典考证》单行本的出现,加之国人尊古轻今好远忽近,或许出于慎重,此校改本影响甚小。需要说明的是,《康熙字典》原无篆书,篆书为后世刊行者所加。

(三)四十三卷本,即康熙五十五年武英殿本+《字典考证》。出于上述原因,有意吸收道光殿本的人们采取了这种简单而保险的做法。最为流行的也是影响最大的中华书局本即属于此系统。

(四)道光殿本影印本+《字典考证》+《康熙字典考异正误》。上海古籍出版社1990年代重新发现了道光殿本,比较了道光殿本所做更改与《字典考证》之异同,发现二者有所不同,并认真研读了日本渡部温的《康熙字典考异正误》,于1996年推出《王引之校改本<康熙字典>》,此本以善本(王氏家藏本)为底本,保持原貌,字头据许铉校本《说文解字》列篆文,页前加部首目录,后附四角号码索引。

(五)道光殿本标点整理本。以道光殿本为基础,参校别本,将原书备考、补遗移至正文,新旧字体并用,释文、义例用新体,列《新旧字形体对照举例表》,全书标点,加注拼音,繁体横排,篆文同上古本。有四角号码索引。汉语大字典出版社,2002。

(六)《〈康熙字典〉通解》,道光殿本为底本,作了校勘,吸纳《字典考证》、《康熙字典考异正误》、黄云眉《康熙字典引书证误》等人成果入正文,以今音注音,简化字,横排标点,部首检字法作了处理,删去《字母切韵要法》等四种,篆文出楷篆对照表列于后。时代文艺出版社,1997。

(七)北京师范大学出版社简化字、横排版,1997。

(八)现代检索注音对照,中国档案珍藏版,中国档案出版社,2002。

(九)康熙字典,中华书局,2004-6-1 。

(十)康熙字典(上下卷,中州古籍出版社,2006-10-1 。

(十一)《康熙字典》修订版 ,社会科学文献出版社,2008-4-1。

(十二)康熙字典标点整理本 ,以道光王引至定本《康熙字典》为底本,参校别本,重新横版排出版。全书逐句加标点,主要使用逗号、句号、冒号、书名号等。原书无篆文,现据徐铉校本《说文解字》,将现规范小篆赋予正文字头之后。书末新编四角号码索引,收入原书正文、补遗、备考中全部头字,以便于检索。

现代:

现代制作的电子版。现在的《康熙字典》电子版目前有3种。上海书同文康熙字典(书同文数字化技术有限公司制作,北京万方数据电子出版社,2000年)台湾汉珍、北京中易。

书同文《康熙字典》电子版所用底本系中华书局本(同文书局石印本,并附王引之的《字典考证》)。它为读者提供了中、日、简、繁、异等汉字关联代换检索技术,帮助事先并不知道字典中确切文字的读者,只要输入自己熟悉的中国汉字或日本汉字,或繁体,或简体,或异体,甚至旧字、讹字,均可检索到字典中的文字条目。其次,可以单字查询,也可按部首、笔画、笔顺查询,也可按拼音、注音查询。电子版除提供原《康熙》中文字条目信息外,还提供汉字的部首、部首外笔画数、总笔画数、笔顺笔形、拼音、注音、Unicode、GBK、Big5编码等属性信息。同时还提供文字的标准普通话发音。

汉珍公司为与四库全书电子版制作单位合作,在2001年推出繁体《康熙字典电子版》,《康熙字典》电子版本套光盘是根据同文书局出版的石印版《康熙字典》为底本制作而成,并附王引之的《字典考证》于后。汉珍公司在古籍数字化中,以亲和性的检索界面,搭配BIG5、GBK与Unicode各文字内码相互对照,并提供单字、部首、笔画、笔顺、注音、拼音等多元化的检索字段查询。

中易采用北京师范大学出版社版《康熙字典》,全部字头字及释义可实现任意检索,并提供图文对照的电子字典。电子全文检索版《康熙字典》有以下几个突出特点:在Windows平台上将汉字数量由27,484字扩充为70,195字企业版中附带的《中易汉神e》软件,提供符合ISO/IEC 10646: 2003(同Unicode 4.0)国际标准编码的包括7万个汉字的曲线字库,字形优美,与Windows系统中的“宋体”皆为中易产品,风格一致。实现了真正意义上的全文检索可将47,000个字头字单独查检出来,同时还带有该字的释义和各种属性。也可输入任意字、词,很快便可在字头字及释义中检索出相关信息。6种检字方法,不学即会配备6种检字方法。其中的康熙部首检字、笔画数检字和康熙序检字,采用鼠标操作,不用学习,即会使用。其他还备有拼音、注音和适于快速输入的《郑码》输入法。释文可简、繁体字相互切换释义使用简化字,加标点断句。若需要阅读繁体字,轻点一键,即刻转换为繁体字,方便台湾、香港、澳门和其他海外读者的需要。全部文字可在MS-Office粘贴使用可将需摘录的字头字或释义内容进行拷贝(只限于企业版),然后粘贴到微软的Office应用程序中进行天衣无缝的再编辑。这是图像扫描电子版的《康熙字典》所做不到的。与原《康熙字典》扫描图像相对照读者在阅读字头字及释文时,只需轻点一键,即可将原木刻本《康熙字典》相对应的扫描图像调出来对照,对学术研究很有帮助。字头字标注多重属性,便于学习和查用字头字属性中,除北师大版本中原标注的拼音、注音等,中易又加注了该字的ISO/IEC(Unicode)国际标准编码、郑码编码等多种属性。

修订:

《康熙字典》完成后,仅在清道光十一年(1831年)修订过一次,由清代著名学者王引之奉旨校勘,共订正了书中错误2588条。

在《康熙字典》面世的近300年中,仅有日本学者渡部温和我国著名学者王力对其发表过勘校专著,共进行了万余条校勘。

2008年4月,社会科学文献出版社完成《康熙字典》300年来的第二次修订,以王引之校订本为底本,在渡部温和王力两学者的校勘基础上,利用Unicode国际标准中的58000个字符,在字形方面首次对《康熙字典》中13000多个字头进行了共计两万多项增补和修订,并针对其原有的47043个字头,逐字进行了异体字的字际关联工作,使这部修订版同时可作为异体字字典使用。

社会科学文献出版《康熙字典》修订版共收录汉字57557个,比《汉语大字典》多收录约3000字。此外,原书中数千个有音无义或有义无音的字,通过此次修订校勘首次得到解释或注音。与修订同步进行了《康熙字典》数字化,使用适合现代人阅读的横排方式,对每个字除保留传统反切法注音外还标注了现代汉语拼音,并在文中加入标点以消除缺乏句读带来的阅读障碍。通过数据光盘,读者只需输入简体字,就能准确检索到该字的古字以及它出现在《康熙字典》原书中的位置,方便了研究者使用。

补充:

1716年成书的《康熙字典》是历代字书的集大成之作,可以满足读者阅