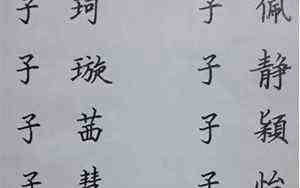

解析词韵之间:江城子的白描艺术魅力

在浩渺的诗词海洋中,苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》以其深情而简洁的白描手法,穿越千年,打动了无数读者的心。尤其是其中两句,"十年生死两茫茫,不思量,自难忘",更是将人生的无常与思念的深沉刻画得入木三分,犹如一幅淡雅的水墨画,令人回味无穷。今天,让我们一起探讨这首词的白描艺术,感受其对中老年群体的共鸣与启迪。

江城子,作为词牌的一种,以其诗词的韵律和情感深度,特别擅长借助白描手法,以寥寥数语揭示生活的真实。白描,这个术语源于中国的绘画艺术,意指直接描绘对象,不加过多修饰,以简洁明快的笔触捕捉人物和场景的精神。在苏轼的词中,这种手法尤其体现在对生死、情感和岁月的描绘上。

"十年生死两茫茫",这句词以十年为时间跨度,展现出人生的无常与世事的变迁。一个"茫茫",道出了人生的广阔与无尽,将生死的界限模糊,让读者在字里行间感受到人生的沧桑和命运的无常。这样的白描,如同一位老者以亲身经历讲述的故事,让人深感共鸣,无论年纪大小,都能从中体会到生活的厚重。

而"不思量,自难忘",则是对思念之情的深刻刻画。"不思量"的表面平静,实际上是内心情感的沉淀,表达了主人公即使刻意不去想那些逝去的时光,记忆却依然如影随形。这种情感的真实与深度,正符合中老年群体对生命过往的怀念和对亲人永恒的思念,使他们从中找到共鸣与慰藉。

总结来说,苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》运用白描手法,以简练的词句描绘出丰富的人生况味,不仅触动了读者的情感,也让中老年群体在对词的欣赏中寻找到生活智慧。这份词的魅力,就在于它以通俗易懂的语言,传达出了深刻的人生哲理,让人在品味词句的同时,也感受到人生的况味和情感的温度。

江城子的表现手法

《江城子》:情感深沉与艺术魅力的交织

苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是一首脍炙人口的词作,其中凝练的表现手法,尤其是白描与抒情的巧妙结合,使得它超越了时空的限制,成为诗词艺术的一座巅峰。下面,我们将深入探讨《江城子》中的表现手法,特别是其如何运用白描、象征以及意象,讲述着情感与人生的复杂故事,以触动中老年读者的心弦。

白描手法是《江城子》的一大特色。比如“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”,这简洁的十个字,通过对比和留白,勾勒出十年岁月流逝后对亡妻的思念。"两茫茫"描绘了生死之间的界限模糊,"不思量"与"自难忘"形成对比,揭示了情感的深刻与无法回避。这种直接而有力的描绘,犹如一位沧桑老者的喃喃自语,让人感同身受。

象征手法的运用是另一大亮点。如"梦"这个意象,既是主人公对亡妻的回忆,又是人生无常的隐喻,让人在字里行间感受到生活的脆弱与无常。这样的象征,如同一面镜子,映照出中老年人对过去时光的怀念和对生命哲理的思考。

再者,词中的意象丰富而生动,如月、江、梦等,通过对自然景物的描绘,寄寓了诗人的内心情感。比如“江城子”本身,既是地名,也暗示了词人游子的身份和对故土的思念,为词作增添了深厚的情感底蕴。

《江城子》的表现手法,通过对生活细节的生动描绘和情感的深度挖掘,使得每一字每一句都充满了力量。它不仅让中老年读者在文字中找到共鸣,更触动了他们对生活的理解和对逝去时光的缅怀。通过品味这首词,我们不仅能欣赏到艺术的美,也能从中汲取到人生的智慧。

江城子运用了什么手法

《江城子》:情感白描与象征性的艺术编织

苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》以独特的艺术手法走过了千年的时光,至今仍为人称道。这首词巧妙地融合了白描、象征和意象的运用,使之成为诗词艺术中的一颗璀璨明珠。让我们一起探索这些手法如何让这首词的魅力深入人心,特别是对于中老年读者来说。

白描手法是《江城子》的显著特征。词中的“十年生死两茫茫”不仅描绘了生死之间的巨大鸿沟,更是通过“不思量,自难忘”展现了思念的深情而隐忍。这种直接而形象的描绘,如画般地勾勒出主人公内心世界的深沉,令读者仿佛看见一幅无声的画卷,触碰心灵深处。

象征性手法的运用为词作增添了丰富的内涵。例如,"乙卯正月二十日夜记梦"中的“梦”既是回忆亡妻的载体,也是对人生无常的隐喻。这个象征,引导读者去思考生命的逝去和记忆的力量,使词作具有了更深的哲理意味。

再者,苏轼巧妙地运用意象,如“江”、“月”等,来唤起读者的情感共鸣。这些简单却寓意深远的词语,不仅描绘了词人的生活环境,也暗示了他对故土和亲人的思念之情,使得词作的情感表达更为生动。

对于中老年读者而言,这些手法更易于理解和感受。通过《江城子》的阅读,他们可以从中找到熟悉的共情点,体验到岁月变迁中的情感沉淀,理解生离死别中的无尽思念。这首词以平易近人的方式,传达出深沉的人生哲理,是他们情感寄托和生活智慧的源泉。

《江城子》通过白描、象征和意象的交织,构建了一幅情感丰富而深邃的诗词画卷,使得无论是年长读者还是年轻一辈,都能从中感受到那份深深的人文关怀和历史韵味。

江城子白描手法的作用

《江城子》:白描手法的韵律与情感表达

苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,以其独特的白描手法,如同一把锐利的笔,以寥寥数语雕刻出了深沉的情感与人生的复杂图景。白描手法在这首词中起到了至关重要的作用,它不仅传递了词人的内心世界,而且也为中老年读者理解其情感深度提供了直观的途径。

白描手法的直接和简约,使得词句易于理解,尽管涉及生死、思念这样沉重的主题,苏轼却以平实的语句呈现,如“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”。这样的表达方式,如同一幅素描,清晰地展现了主人公对逝去岁月的无尽怀念,使每个读者都能迅速捕捉到词作的情感核心。

白描手法的运用在情感渲染上具有极强的感染力。通过描绘日常细节和内心感受,如“梦”这个意象,既勾勒了梦境中的情感纠葛,又暗寓了现实生活的无常,使得词作充满情感波澜,触动了中老年读者内心深处的共鸣。

对于中老年群体,白描手法的直观性和通俗性尤为关键。他们可能经历过生活的起伏,更能理解词中表达的生离死别、岁月流逝的感触,从而在阅读中找到共情点,体验到人生的厚重感。

白描手法在《江城子》中起到了赋形于无形,言简而意赅的作用,它以卓越的艺术效果,让读者在字句之间感受到时间的流逝、情感的绵长,以及生活中的无常与永恒。这种对白描手法的娴熟运用,使得苏轼的这首词成为了中老年文学爱好者的常青之作。

苏轼江城子中运用白描

《江城子》中的白描艺术及情感传递

苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》以其精炼的白描手法,细腻地描绘了人生的悲欢离合,尤其是对情感世界的刻画,让无数读者为之动容。在这首词中,白描如同一盏明灯,照亮了内心深处的情感路径。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”是苏轼白描手法的绝佳例证。这五个字,寥寥几笔,却勾勒出十年生死间隔后,主人公对故人的思念之情,看似平淡无奇,却蕴含着深厚的哀伤与无尽的怀念。这种直接、简洁的表达,使得每一个读者都能迅速捕捉到词中的情感核心,不论年龄大小。

白描在《江城子》中并非仅仅局限于描绘具体场景,更在于传达抽象的情感。苏轼通过“梦”这一意象,将思念、回忆与梦境交织,使得读者在字里行间感受到诗人内心的波澜起伏。这种通过具象表达抽象情感的做法,尤其能引发中老年读者的共鸣,因为他们往往更能体会岁月沉淀下的情感深度。

对于中老年读者而言,苏轼的白描手法就像一面镜子,映照出他们对生活变迁的感叹,对亲人离去的哀痛,以及对那些无法挽回的过去的深深怀念。他们能够在这首词中找到共同的情感线索,感受到跨越时代的共鸣。

苏轼在《江城子》中运用的白描手法,以其敏锐的观察力和丰富的感情,成功地将复杂的情感化为简单、直观的表述,使得这首词跨越了时间和空间的限制,成为了一种永恒的情感载体,深深打动着每一个读者的心。

江城子用了什么艺术手法

《江城子》:艺术手法的巧妙运用与情感共鸣

苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是一首运用多种艺术手法的佳作,其中白描、象征与抒情相结合,共同构建了一幅情感与艺术的交响乐章。让我们一起深入剖析这些手法,探索它们如何赋予这首词无尽的魅力。

白描手法是《江城子》最显著的特点。例如“十年生死两茫茫”和“不思量,自难忘”,这些简洁而生动的句子,犹如画面,直接而深刻地勾勒出诗人对亡妻的思念之情,使读者能够直观感受那份深沉的哀思。

象征手法的巧妙运用,赋予了词作更深的意蕴。如“乙卯正月二十日夜记梦”,“梦”既是诗人对亡妻回忆的载体,又是对人生无常的隐喻,使词作在情感表达上富有哲理,引发读者的共鸣和思考。

再者,意象的运用使情感更富诗意。如“江城子”这个名字,既指地名,又象征着游子对家乡的思念,增强了词作的情感张力。这样的情感寄托,使得作品的情感丰富且易于打动人心,尤其对于中老年读者,他们从中能感受到生活的沧桑与温情。

抒情与叙事的和谐结合,使得词作在情感表达上既饱满又内敛。苏轼通过描绘梦境与现实的交织,将思念之情融入到生活琐碎中,使读者感受到词境的深远和情感的绵长。

苏轼在《江城子》中巧妙地融合了白描、象征、意象和抒情等艺术手法,编织出一幅饱含情感与哲理的画面,使之成为诗词艺术的一颗璀璨明珠,无论对年轻的还是年长的读者,都能从中找到情感的共鸣和生活的智慧。