《石壕吏》中老妇人与差役的冲突与悲歌:一段历史的冷硬与温情并存\n\n在杜甫的名篇《石壕吏》中,我们窥见了一个深刻的社会冲突:一户平凡农家与官方差役之间的微妙对弈。这首诗以一位老妇人的口吻,描绘了那个动荡时代的缩影,让我们看到普通百姓在战争与征税之间如何挣扎求生。在这个故事里,老妇人的坚韧与差役的强制性执行,形成了鲜明的对比和冲突。\n\n"吏呼一何怒!妇啼一何苦!" 这两句诗如同一记猛击,将我们带入了紧张的场景。这里的\"呼\"与\"啼\",不仅是声音的对比,更是权力与无奈的碰撞。差役的怒号,象征着国家机器的强制力度,他们执行的是战争和税收的命令,不容置疑;而老妇人的啼哭,却是底层人民生活的艰辛和无奈,是对生计的无尽哀求。\n\n接下来的对话,揭示了这种冲突的微妙之处。\"老妪力虽衰,请从吏夜归。\" 老妇人的话语中,我们听到了她的悲悯与牺牲,她愿意牺牲自己晚年的安宁来保全儿子的生存。这种牺牲,既是亲情的体现,也是社会现实的残酷写照。\"存者且偷生,死者长已矣。\" 这是对战争无情的控诉,也是对个体命运的无奈哀叹。\n\n差役的回答\"室中更无人,惟有乳下孙。\" 揭示了家庭的惨状,连孙子都成为了生存的依靠,这种悲凉与无奈,让读者感受到了底层人民的绝望。\"有孙母未去,出入无完裙。\" 老妇人的话语再次验证了生活的艰难,然而她依然坚持,试图为家庭找到一丝生存的希望。\n\n杜甫通过这种对话,展示了那个时代社会矛盾的尖锐与人性的光辉。老妇人与差役间的冲突,不仅仅是个人与官府的对抗,更是战乱、征税与普通百姓生活无法调和的矛盾。这种冲突并非简单的敌对,而是同情与严苛、悲痛与责任交织的情感碰撞。\n\n在《石壕吏》中,杜甫通过对这场对话的细致描绘,让我们看到历史的厚重,以及在社会动荡中,人们如何在绝望中寻找生存之道。这是一首悲歌,也是一首对人性坚韧的赞美。对于中老年读者来说,这或许能唤起他们对过往艰苦岁月的共鸣,同时也能促使我们思考,如何在现代社会中,更好地理解和关爱那些生活不易的人们。

石壕吏中老妇与老翁怎样离别

在杜甫的《石壕吏》中,那场催人泪下的场景并未描绘老翁与老妇离别的具体细节,但我们可以凭借诗中的情感和情境推测他们之间伤心的告别。当老妇决定代替儿子投靠官府,以求家中继续有人生存时,很可能这一决定也包含了与老翁的诀别。\n\n\"老妪力虽衰,请从吏夜归。\" 这句话暗示了老妇人的决定可能是在夜深人静,情感最为敏感之时。此时的老翁,面对家中只剩下年迈的妻子和嗷嗷待哺的孙子,他的心定是五味杂陈。他可能握着老妇人的手,眼含泪水,用无声的沉默表达着对老伴的担忧和不舍,也可能低声告诫她:“留心身体,保重自己。”\n\n\"无辞极辞,鸡鸣欲桑麻。\" 这句诗暗示了天色将明,他们可能在鸡鸣声中告别,那是一个黎明前的寂静,也是生死离别的象征。老翁可能会看着老妇渐行渐远的身影,心中满是忧虑,而老妇则背负着家人的命运,踏上了一条充满未知的路。\n\n虽然杜甫没有细致描绘这一画面,但我们可以从字里行间感受到那份深深的亲情与离愁。老翁的沉默,老妇的坚决,两个人的离别,不仅仅是两个人的悲欢,更是战争背景下社会底层百姓无奈命运的缩影。这样的场景,虽没有华丽的辞藻,却如同一幅无声的画卷,深深打动了读者,尤其是对中老年群体,他们更能从这样的故事中找到共鸣,体验到那个时代的离别之痛。

石壕吏老妇与差吏对话

在杜甫的《石壕吏》中,老妇与差吏的对话是整首诗的核心,充满了戏剧性和情感的张力。这是一场生死抉择的对话,展现了战乱时期底层人民的艰辛与无奈。

\"吏呼一何怒!妇啼一何苦!\" 这两句以强烈的对比,描绘了官差的气势汹汹与老妇的悲鸣哀苦。差役的呼喝,象征着战争的压力和国家的命令,而老妇的啼哭,则是抗争无力的悲叹。

对话开始于\"老妪力虽衰,请从吏夜归。\" 老妇试图委婉地表达,她家中已无壮丁,自己虽年迈,但愿代替儿子入伍。这里,老妇的决定既是对家的守护,也是对生活的最后挣扎,其背后的辛酸和决绝令人动容。

\"有孙母未去,出入无完裙。\" 这是对家庭现状的直接描述,老妇的遭遇不仅是个人的悲剧,也是社会的缩影。她的困境让差役也感到了一丝同情,\"室中更无人,惟有乳下孙。\" 这暗示着即使孩子尚小,生活也已到山穷水尽的地步。

官府的要求无疑冷酷无情,\"急应河阳役,犹得备晨炊。\n\" 差吏的命令不容置疑,这揭示了官民之间的巨大鸿沟,老妇的悲歌由此达到高潮。尽管她试图用亲情和生活艰难来打动,但战争机器的无情与冷酷可见一斑。

《石壕吏》中的这场对话,是对那个时代的深切控诉,也是对弱者命运的同情与关怀。老妇与差吏的互动,既是个人命运的鲜明写照,又是社会矛盾的直观体现。对于中老年读者,这样的对话无疑触及了他们对历史的记忆,引发了对生活变迁和人性尊严的深入思考。

石壕吏补写老妇人与差役的对话

在杜甫的《石壕吏》中,老妇与差役的对话虽然简洁,却蕴含着丰富的情感。如果我们要补写这一场景,可以尝试深入描绘老妇人的挣扎和差役的矛盾心理:

老妇在颤抖的身躯中,声音微弱却坚定:“官爷,老身年迈,力不从心。儿子已去河阳,家中只剩孙子,老身愿代他去服役,只求家中留有一口烟火。”她的眼中闪烁着泪光,语带恳求,希望借此博取一丝同情。

差役闻言,神情复杂,他看着老妇那双布满皱纹的手,心中不禁有些动摇:“如此,妇人确实可怜。但河阳战事紧急,军令如山,我等职责所在,不能放任。”他紧锁眉头,内心挣扎着对规则与人情的权衡。

\"这孩子,乳下艰辛,他若无您,该如何自保?\" 老妇的痛心已打动了差役的心,他试图减缓老妇的离去:“但军需人手,我不得不考虑全局,妇人,你真的确定要冒此风险?”

老妇深深地叹了口气,她明白这已是她所能做的最后努力:“官爷,生死已定,只求家人能有一日安宁。老身愿意一试,哪怕仅是片刻的安逸。”这番话,既是她的勇敢,也是她的无奈。

差役沉默片刻,终于作出了决定:“好吧,老妇人,我同意你暂代一下,但你要保证自己和孩子的安全。河阳战况瞬息万变,我只能给你三天期限,过了这三天,必须有人回来替你。”

这次补写,将老妇人的坚定与差役的苦恼刻画得更为生动,使读者能更深入地感受到那个时代底层人民的挣扎与社会压力。这种补充对话也展示了人性的复杂性,既有官府的职责,也有民间的温情。

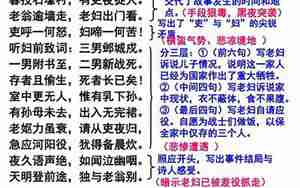

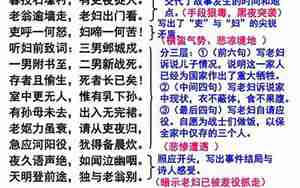

石壕吏老妇人说的话有哪几层意思

在《石壕吏》中,老妇人的言语充满了深意,她的每一句话都暗示了她面临的困境和对生存的执着。她的对话主要包含以下几层意思:

1. 自我牺牲的求生意愿:

老妇开始说\"老妪力虽衰,请从吏夜归\",她表示自己虽然年迈力弱,但为了保全家人,她愿意代替儿子去服役。这表达了她的牺牲精神,也是对生存的最后挣扎。

2. 家庭状况的展示:

\"有孙母未去,出入无完裙\",老妇强调家中只剩下年幼的孙子,连完整的衣物都没有,揭示了家庭的极度贫困。

3. 对差役的恳求:

在请求过程中,她希望差役能理解她的困境,可能出于对孙子的担忧,她试图打动差役的同情心。

4. 对战争的控诉:

\"急应河阳役,犹得备晨炊\",老妇指出即使有此去,家中的生活也将极其艰难,暗示了战争对平民生活的影响,以及政府的征税政策。

5. 对自身命运的无奈:

即使冒着生命危险,老妇人还是决定去服役,显示了她在面对战乱和征税时的无奈,以及对未知命运的接受。

6. 以亲情为武器:

老妇用\"乳下孙\"来打动差役,强调亲情的重要性,希望以自身和孙子作为家庭纽带,求得生存的机会。

老妇人的每一句话都承载着生活的重压,她的言辞背后是对家庭、生活和生死的深深忧虑。

石壕吏老妇与官吏的对话扩写

在杜甫的《石壕吏》中,老妇与官吏的对话是整个故事的核心,扩写时可以更加详尽地描绘人物的心理冲突与情感交融:

老妇颤巍巍地站起,她的眼神中流露出的是对家中孤儿寡母无尽的担忧与疲惫:“官爷,我家已无壮丁,老身年迈多病,儿已赴河阳服役,只留下一个孙子。他年幼无依,若是我也离去,家中恐怕连一日三餐都难以保证。”她的话语,如同一曲哀歌,诉说着生活的艰辛。

官吏眉头紧锁,他的目光落在老妇苍老的脸上,心中矛盾重重。他明白,这是战争的无情要求,每一份人力都是军事力量的补充。面对这副憔悴的面孔,他心中不禁泛起一丝怜悯:“妇人,你的情况确实让人动容,但这关乎国家的存亡,我不能擅自宽免。”

老妇听后,眼泪在眼眶中打转,但她深深吸了口气,坚定地回应:“官爷,老身明白,军令如山,我并非恳求免除,只是希望能拖延些许时日,让我有足够的时间照料孙子,让他至少能吃饱饭。”每个字里都透露出对生存的渴望以及对孙子的深深牵挂。

官吏面对这番恳求,心中挣扎,他知道,这不仅是对个人的考验,也是对人性的拷问。他缓缓开口:“这样吧,妇人,我给你三天的期限,你尽力而为,但河阳战事紧急,不能再拖延。你必须明白,你的决定可能会影响到更多人的生死。”

这段扩写版的对话,更加深入地展现了老妇人坚韧的母爱、官吏的矛盾与无奈,以及战争对普通百姓生活的影响,使故事的情感更加丰富。中老年读者在这样的描绘中,更能体会那个时代的冷暖,以及在苦难中挣扎求生的人性光辉。

石壕吏中老妇和石壕吏的形象特点

在杜甫的《石壕吏》中,老妇和石壕吏(差役)的形象特点鲜明,各有其独特之处:

1. 老妇人:

形象特点:她是贫穷、孤苦的代表,年迈且力衰,生活困苦。她以母亲的本能和勇气决定代替儿子去服役,展现了深沉的母爱和牺牲精神。

性格特点:她是坚韧的,尽管生活艰难,仍努力维护家庭的生存。她的对话中充满了辛酸和恳求,但同时也带有对战争的控诉和对未来的无奈。

情感表达:老妇人的情感表达十分真实,她的话语中充满了哀伤与痛苦,同时也流露出对家人的深深牵挂。

2. 石壕吏(差役):

形象特点:石壕吏代表的是官方的权威和战争的需求。他严格执行征调命令,展现了官僚制度的残酷,同时也体现出他的职责所在。

性格特点:他最初的形象是冷酷无情的,但在面对老妇的悲惨境遇时,他内心也产生了动摇,显示出人性中的矛盾和同情。

情感表达:石壕吏的情感深藏不露,他的对话中更多的是责任和命令,但背后却隐藏着对战争与个人道德冲突的思考。

两者之间的对比,凸显出战争背景下,普通百姓与权力机构之间的冲突,以及人性在矛盾和困境中的挣扎。老妇人是底层人民的代表,她的形象饱含悲情,而石壕吏则代表了战争机器,无情而冷酷。这样的描绘,使得《石壕吏》不仅仅是一首诗,更是对那个时代的深刻反映。

石壕吏中老妇对差吏说的内容

在《石壕吏》中,老妇对差役的对话充满了悲苦和无奈。以下是一段简洁的描绘:

老妇颤巍巍的,声音含泪,她对差役说:“官爷啊,我已是风烛残年,力不从心。我的儿子已被征召到河阳,家中只剩下了孙子和我这病弱之躯。若是我能代替他,哪怕只是暂时的,也希望能让我这老骨头能为家人留下一丝希望和生机。”她的话语中充满了对家庭的关怀,以及对自身命运的深深忧虑。

老妇她接着提到了家庭的艰难:“孙儿尚小,没有完整的衣物,我出门劳作,家中的温饱都成问题。官爷,您看在我这孤独无助的份上,能否允许我代替儿子服役,即便只是三天,我也会尽我所能。”这番话饱含哀求,体现出她对差役的恳求,同时也是她对战争极度不公的控诉。

这段对话中,老妇试图用自己的晚年和孩子的命运打动差役,以换取家人的暂时安宁。同时,这也在揭示出那个时代平民百姓在战争面前的困苦和无助。