《宝可梦》玩CT流战术的时候,为什么聚气这个技能往往被忽略?

CT流玩法,说白了就是借由提高自身命中要害的概率来打出命中要害带来的高爆发输出,而一般来说,只要击中要害的概率提升3级,就可以达到百分百CT,而提高CT的方法有很多种,比如千面避役的本系招式狙击,或者是携带如焦点镜片那样的提高击中要害的概率,而在拉高概率的技能中,其实有一个是绕不开的,那就是本篇小二要介绍的聚气,那么,为什么CT玩法里,我们却往往看不到这个技能的影子呢?我们一起来看一下吧。

PS:本文纯属个人看法,如有错误,敬请指正。

用一回合的时间去换CT率,值不值呢?

我们先来看看聚气的效果,聚气的效果是使自身进入易中要害状态,而处于易中要害状态的宝可梦的击中要害率上升2级,这个提升的概率其实是不低的,因为这个时候如果道具携带的是焦点镜的话,那么就可以成功打倒百分百的CT率了,但问题是,要达成百分百CT,除开本身携带具有提升命中率的技能,那么就必须携带增加CT的道具,一旦绑定道具,加上还要一回合的时间来开出聚气,一回合的空档换来CT率的增加,到底值不值就是问题了。

换句话说,当一回合带来的强化不如直接走两回合的输出带来的收益要大的时候,就要考虑该强化技能是否值当,更别说如果绑定了道具来提高CT率的话意味着没有气腰之类的道具来支撑站场了,击中要害时候伤害是*1.5倍,那么在有两个回合可以打出两次技能输出的情况下,聚气的那个回合是不是就显得意义不大了呢?所以一般来说,走CT流要么就是上场直接满CT要么是直接2级CT来凹一个比较大的概率CT,用一回合来聚气的场合是比较少的。

可以学会聚气的宝可梦们:

可以学会聚气的宝可梦非常多,小二这里就不做一一列举了,作为一个一般系属性的招式,聚气的描述是“深吸气、聚精会神”,所以实际上能够达到这种条件的宝可梦都可以学会,真的会在对战中用这个招式的宝可梦一般都是拥有比如“狙击手”这样特性的宝可梦,不然的话就如小二上面说的一样,与其多花一个汇合的时间去增加CT率,还不如两个回合都打出输出要来得实在一些,毕竟现在的快节奏环境,输出手能打的回合数也是有限的。

好了,以上就是小二对聚气这个招式的个人看法了,另外,在第一世代游戏中,这个招式存在错误,尽管使用时显示的信息正常,但却反而使命中要害的概率变为原来的1/4。

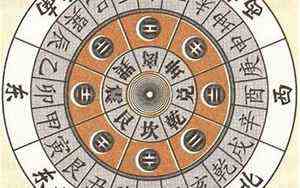

易经入门:聚气凝神,把心静下来,读懂《易经》也就不难了

最近很多朋友们都在问李秀笔记同一个问题,那就是读《易经》应该如何入门。众所周知,非常多的人推崇《易经》,也有很多人评价说这是一本“天书”,里面蕴含着很高的智慧,但读起来却不知道如何下手。

拥有持续的定静能力,非常关键我们在日常生活中经常说,把心静下来,所有问题都能迎刃而解。众所周知,这种心静的能力很重要,而更关键的是一个人拥有持续的静定能力。

在我看来,无论读《道德经》,亦或《易经》、《诗经》,需要的就是这种持续的定静能力,这是学易的基础。在今天的我们看来,这些应该属于心理因素,确实非常重要,但我们今天所理解的这个“非常重要”与古人所认为的定静的重要意义,还是有着很大的不同。

具体举例来说,我们虽然现在也承认,遇事沉着冷静的人,一定非常厉害。但是如何做到遇事沉着冷静,现代人大多把这种能力归于天赋,或者认为这种能力能够在遇到事情的过程中历练而增长。

而古人所认为的“定能生慧”,其中的“定”却是能够习得的。古人并不认为这种“定”的能力是一个人既定的,反而认为这种“定”的能力虽然天生就有,经过一定的训练就能获得。在很多古籍中,把这种定静能力的培养称作“修行”的方法——禅定,也可以说是修心。

无论儒家、道家还是后来传入我国的佛学,都讲究修心,而修心最重要的就是保持一种持续的、发自内心的“静”和“定”。现在,我们多把这些归为心理素质方面。

用现代人的观念来看,读懂一本书和心理素质,听上去似乎牛头对马尾,没什么相关性。但是,在我国很多古籍的阅读中,乃至很多传世经典之作的世界名著阅读,如果想要读出作者的思想,还真要的就是这种“静”与“定”。

我国的《诗经》、《道德经》、《庄子》如此,世界名著《战争与和平》、《巴黎圣母院》也是同样,我最近在翻译的《瓦尔登湖》更是同样的道理。

持续的静定,与“悟性”有着重要的关系平心静气,读书的时候才能从文字的共鸣中,感受到其中的深刻内涵和用意,而非简单地看个热闹,《易经》作为我国上古时期流传至今的一部重要经典,其阅读所需要的更是这种聚气凝神的状态。

我们读书,尤其是古籍,特别讲究悟性,这种悟性从何而来,就是从持续的静定而来。抛去一切杂念,专注的、静静地读一本书,深入其中,悟性就能提高很多,这个很好理解,也容易明白。我们现在通常把这些归入“专注力”或者“注意力”的范畴。

北宋理学家周敦颐曾经写过一首诗,其中一句写道:“间坐小窗读周易,不知春去几多时”,其中描述的,大概就是深入《易经》的一种境界。假若你说不知道周敦颐,那么你一定读过周敦颐的《爱莲说》,“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,这是一位性情质朴、洁身自好,胸怀洒脱、志趣高远的智者。

“悟性”高了,读懂《易经》就变得容易得多虽然,我们现在也讲“专注力”,但古人所讲的静与定却显然与此还是有着很大的不同。古人所讲的静与定,更在于对自己内心的专注,内心的平静。而今天的专注力训练,则更偏重于外境。举个具体的例子来说,古人所说的静定是无论遇到任何外境,都能保持内心平和;而今天的人们则是专注于外界的某件事,比如孩子做作业认真,一个人从事某项工作非常专注等等。 换句话说,古人更强调向内看。

读出古人的那个味道,还是按照古人的要求去读比较靠谱。读《易经》,内心平和,没有情绪慢慢读来,悟出其中的道理很容易。

当然,时代在变化,一个时代有一个时代的要求。如果从事今天的学术研究,那就需要按今天的要求来。但是相比较而言,如果说做人的修养和德行,比较而言,我认为古人的方法更可取,也更值得学习和借鉴。

所以大学里才说:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”。读书,境界很重要,境界到了,《易经》其实是一本非常简单的书,所以很多人评价易经的“易”——容易也。

也许把这种持续的静定用于读《易经》来说,是大材小用了。倘若一个人达到了无论遇到何种外境,都能保持平心静气,这一定是个了不起的人,遇事冷静沉着,自然能够成功解决人生所面对的各种境遇。

在人生路上慢慢修行,做个拥有持续定静能力的人,一起共勉!

风水师说的“藏风”原来是这样,很多户型做不到,导致变成穿堂煞

大家好,我是文玥

经常听到风水师说,风水要“藏风”和“聚气”。

风就是藏风的意思

现在的城市套房中,南北通透的房子是个大卖点,往往南北通透的格局,南边是个大窗户,北边是个大阳台。或者北边大窗户,南边大阳台,这种房子采光是非常有优势的,但是不具备“聚气”的特点,就必然形成一个“穿堂煞”的格局。

如果没有隔离、南北通透的房子,自从住进去以后,必然多不顺利,并且运势渐渐会受到不好的影响。

所以,必须在这个南北通透的房子中间,隔离起来,比如用屏风隔离,或用柜子隔离,或者有景光墙隔离,只要有隔离,那么就能化解掉这个穿堂煞的格局。

这是风水上说的“藏风”。

请关注我,了解更多风水知识!