本文目录一览:

“清风来故人”——六庵先生

【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

黄寿祺(1912—1990),字之六,号六庵,福建霞浦人,著名易学大师、教育家、诗人。其学识渊博,治学严谨,精研《易》学,著作等身。工诗文书法,著有《六庵诗集》

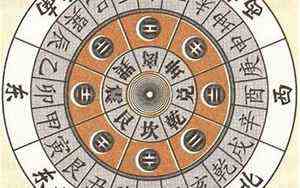

《易经》有“群经之首,大道之源”之称誉。在当代,治易卓然大成者,当数吾闽六庵先生也!

黄寿祺天资聪慧,秉承家学,兼有名师指点,年轻便显示其治学功力和学术建树。早年游学北平,他就以《六庵读易》《汉儒说易条例》《周易要略》《尚氏易要义》《历代易家考》等著述问世,引起学界关注。返闽后,他教学相长,又有《易学群书平议》《群经要略》《续修四库全书提要(易类)》等著作出版,而这一切学术成就,都在其三十岁前后便已完成了。

黄寿祺与画家吴茀之、诗人包笠三结为“岁寒三友”

据先生晚年回忆,其 18 岁即考取北平中国大学国学系,修业预科、本科凡 6 年,毕业后在北平谋职及回母校任教又 6 年,前后共计 12 个春秋。业师尚秉和、吴承仕学问淹博,学术成就非凡,尤以精研《易》黄寿祺与画家吴茀之、诗人包笠三结为“岁寒三友”学而被公认为学界耆宿。这样的学术渊源确非常人所有,这对年轻时的他学术影响甚大。吴承仕(1884-1939),字检斋,安徽歙县人。经学大师,章太炎弟子,曾任北京大学、北京师范大学教授。吴师认为《易》本卜筮之书,名物为象数所依,象理为义理而设,“象数”与“义理”当相互参用,才能明辨《周易》大旨。著有《见斋周易提要》《与章太炎先生论易书》《经说二首》等。尚秉和(1870-1950),字节之,河北行唐人。象数学大师,曾国藩高足吴汝纶入室弟子,时任北平中国大学国学教授。尚师针对前人之误解重新注释《周易》,创立了“周易尚氏学”。著有《周易尚氏学》《周易古筮考》等。尚秉和象数学体系精深博大,是继汉、宋两代象数学之后的又一高峰,其神奇的象数理论和取象技术在近世无人能出其右,乃近代象数易学第一人也。

黄寿祺早年在北平十余载,尚师视之如自家子弟,他体弱,偶染小恙,尚师即携杖亲临,为之诊脉、开方、抓药、煎药,并视其服药毕才离去,师弟之情,俨如父子。后北平沦陷,他南旋返闽,尚师为之赋长歌,并泼墨作《庐山图》见赠。吴师当时学术地位甚高,业务繁忙,平时颇少会客,偶有未经约定者来访,门房皆回以“老爷不在家”。唯黄寿祺每周趋府拜谒时,门房则曰“老爷在书房等你”,足见吴师对他的器重。两位大师之所以看重他,正是因为在学术研究上,他能将吴先生考订名物的严谨朴实与尚先生取象运数的敏捷灵悟融于一身,厚望可期。

黄寿祺《楷书自作诗》轴 纸本

关于治《易》之方法和途径,黄寿祺认为,《周易》“源本象数,发为义理”,明乎此,研习推究,方才有成。他主张“从源溯流,强干弱枝”,“从源溯流”要求学易者需研读最本初之《周易》经传,熟悉历代古注,究搜博采,进行精辟辨析,打好学术基础。“强干弱枝”则要求抓主次。象数与义理是易学两大流派,他提出象数派与义理派“当相互参用,才能明辨《周易》大旨”,影响深远。

“九·一八”事变后,黄寿祺“夜深不寐独徘徊,家国沉忧志未灰”,他毅然决定投笔从戎。1936 年 8月,他投考二十九军军长宋哲元将军部大学生训练班,到南苑参加军事训练。训练班主任即是二十九军副军长佟麟阁将军,佟将军让他讲授《周易》,军训即将结束时,佟将军还委托他代拟《训练班同学录序》。1937 年 1 月,他从南苑训练班毕业,分配到冀察绥靖主任公署工作,为抗战出力。

“愿将暮齿为蚕烛,放尽光芒吐尽丝”。上世纪40 年代起,黄寿祺回到福州,长期在大学任教。他不忘师门之恩,以弘扬师道、培养人才为己任,桃李满天下。他曾任福建师范大学副校长,并创立中国第一家易学研究所,易学著作有《易学群书平议》《周易要略》《六庵读易》《嵩云草堂易话》《尚氏易要义》《历代易家考》等,主编《中国文学史》《福建文学史》《清诗选》等,可谓著作等身。1981 年 6 月,古稀之年的他加入中国共产党,他赋诗道:“我已行年垂七十,何期能作党婴儿。但求永保童心在,绝假纯真志不移。”真诚表达其赤子之心,报国之志。

六庵先生有“读常见书”之说:“世人往往矜奇立异,求读人间未见书。实则有用之书尽在目前,举而读之,即日不暇给。昔惜抱翁(即姚鼐)尝言:‘人皆欲读人间未见书,某则愿读人间常见书。’余深佩其为学之笃实,故取其说名吾斋,曰‘读常见书斋’”。他认为,凡治一门学问,必须先立定根基。就文史研究领域,许多众所习见的古代典籍都经历了大浪淘沙的汰选考验,它们所积蕴的思想智慧,最值得精研深探。不少学子根基未牢而专务奇谲,往往流于偏邪,走入学术研究之“死胡同”;而“常见书”正因“常见”而往往被忽视,殊不知“常见书”正是文史研究根基之所在。

黄寿祺《楷书自作诗》册页 纸本

黄寿祺雅好诗书,其诗既承袭闽中诗风,又能发时代之新声。他的《游寿山》诗云:“冒雨登临兴信浓,同游况复尽词宗。寿山石幸传东土,贤墓地惟记北峰。考古徒增今昔感,我诗聊写去来踪。芝田阁上观名刻,绝艺奇材处处逢。”《谒朱子墓有感》诗云:“谒墓黄坑大林谷,低头膜拜岂无因。时贤莫笑传朱学,朱学能传有几人!”抗战期间,他避地闽中,曾与画家吴茀之、诗人包笠三结为 \" 岁寒三友 \",经常联吟,诗思泉涌。

先生也经常书写自作诗赠送亲友,从其为数不多的留世墨迹里,我们可以感受到其雅逸简淡之气质,这使余想起赵朴初先生书法,那种仿佛不食人间烟火般的从容淡定、儒雅风致洋溢字里行间。

余所收藏的六庵先生书法墨迹里,就有这样的心境和韵致。一幅是 1958 年他赴京参加国庆观礼途中寄怀诗作,他暮年壮心不已,情见乎辞,书写时的畅快之情也深深融入学者理性的思维之中。此书作章法疏朗规整,布局舒洁停匀,笔法端重遒丽,既得欧(欧阳询)虞(虞世南)风骨,又具苏(苏东坡)董(董其昌)遗意。他并不刻意追求个人面貌,用笔沉者稳健,坚劲饱满,结体隽秀萧散,气韵温润恬淡。在余收藏的他的另一件诗稿里,同样字字坚正匀静,端庄而充满理性,然而冲和淡然又不失洒脱自在,其书作中如此风度和气质,即“书卷气”使然矣!

其实,“书卷气”也并非完全出于书法本体,而是一种文化襟怀,审美眼光,学养累积,其逐渐充实于内心,而发轫于笔端,则更见书作之魅力。

来源:闽声传媒