幸福吉祥,薪火相传——彝族火把节

今天,是一年一度的

彝族火把节

“持火照田以祈年”

火把节是彝族传统节日中

规模最大、参与人数最多

民族特色最为浓郁的盛大节日

日海补吉|摄

火把节有着深厚的民俗文化内涵

被称为“东方的狂欢节”

受疫情影响

今年的火把节没有举办

传统的线下活动仪式

那就让我们一起在线上感受

火把节的热闹与盛大吧

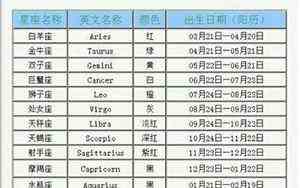

项目序号:458

项目编号:Ⅹ-10

公布时间:2006(第一批)

类别:民俗

彝族火把节是所有彝族地区的传统节日,流行于云南、贵州、四川等彝族地区。白、纳西、基诺、拉祜等族也过这一节日。

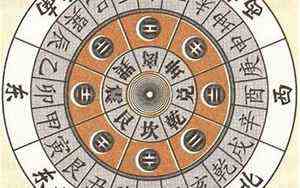

农历六月二十四日的火把节是凉山彝族自治州最隆重、最盛大、最富有民族特征的节日。火把节古时又称星回节。有的学者认为此节原系彝族十月历法的一个年节。火把节就是上半年的过年日,因此又称过大年。

冷文浩|摄

有的学者认为火把节的起源与人们对火的崇拜有关,其目的是期望用火驱虫除害,保护庄稼生长。火把节期间,各村寨以干松木和松明子扎成大火把竖立寨中,各家门前竖起小火把,入夜点燃,村寨一片通明;同时人们手持小型火把绕行田间、住宅一周,将火把、松明子插于田间地角。

吴立军|摄

青年男女在寨中大火把周围弹唱、跳舞,彻夜不息。节日期间,还有赛马、斗牛、射箭、摔跤、拔河、荡秋千等娱乐活动,并开设贸易集市。

火把节充分体现了彝族敬火崇火的民族性格,保留着彝族起源发展的古老信息,具有重要的历史和科学价值,也是彝族文化要素的载体。同时,火把节对彝族人民与各民族交流往来以及促进民族团结都有现实作用。

胡小平|摄

2006年,彝族火把节被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

火把节期间

还有许多有趣的项目

打火把邹森|摄

一束火把

一腔热血

一场狂欢

人们打着热情的火把

随着歌声一起欢呼呐喊

走进了狂欢的海洋

买锐|摄

李小平|摄

燃烧的火焰

热烈而纯粹

祈祷风调雨顺、五谷丰登

选美李星|摄

“选美”自古以来,

一直是彝族火把节中

最重要、最具有特色的活动内容之一

据古彝文记载

凉山彝族的选美活动

至今已有三千多年的历史

彝族朵乐荷 李星|摄

彝族朵乐荷“朵乐荷”是凉山彝族一年一度的传统节日火把节中,只限由女子集体表演的歌舞形式。彝语“朵”(朵乐)即火的意思,“荷”即歌颂、歌唱之意。

朵乐荷表演形式是由彝族姑娘们手撑金黄色的油伞,身穿节日盛装,在火把场围成一个个大小不一的圆圈,少则十数人,多则数十上百人,手牵彩巾,唱着传统歌谣,一人领唱领舞,众人重复合应,边唱边走,舞队向顺时针方向转动;德高望重的彝族老人就在其间挑选出火把节上的美女,这一表现总称为“朵乐荷”。

2007年,彝族朵乐荷被列入凉山州第一批省级非物质文化遗产项目名录。

林森|摄

身穿彝族服饰

佩戴彝族银饰的姑娘们

撑着黄色的伞载歌载舞

美美与共,与美共舞

如今选美大赛

更是成为了凉山对外展示的

一张美丽“名片”

摔跤郭建良|摄

“请客离不开酒,快乐离不开摔跤”

摔跤在彝语中称为“格”,

是力量与技术的体现

邹森|摄

它不仅培养人们勇敢顽强的精神

也培养人们遵守规矩

尊敬对手的美德

台上选手激烈比赛

台下围观者高声喝彩,热闹非凡

斗牛、斗羊邹森|摄

火把节期间

斗牛比赛可谓万人瞩目

牛儿们强壮有力、骁勇善战

让在场所有观众都热血沸腾

邹森|摄

如火如荼的斗羊比赛

同样精彩纷呈

两只羊头四只大角相撞

激动人心的场景

让人禁不住为之叫好

赛马买锐|摄

在一年一度的火把节上

赛马是不可缺少的竞赛项目

黄健康|摄

马在跑道上奔跑时

只见频频翻蹄,如行云流水

骑手手端酒杯

稳稳当当地坐在马背上

却能够滴酒不洒

火把节的夜晚

充满了浪漫与热情

夜幕降临,男女老少点燃火把,

行走在田间地头、山脚山腰

熊熊的火焰直升天空

漫山遍野都被火光照亮

一幅幅充满彝家民族风情的生活画卷

呈现在人们面前

处处彰显着凉山各族人民火一样的热情

每年火把节期间

全国各地的游客来到这里

奔赴一场“火”的盛宴

邹森|摄

去年,凉山彝族火把节入选

“2019非遗与旅游融合十大优秀案例”

点燃的火把吸引了外界关注的目光

也点燃了百姓的小康梦

邹森|摄

传承千年的火把节

进一步助推了凉山州文化旅游产业发展

为脱贫攻坚注入了新的活力

期待明年火把节

我们再相遇

来源:五彩凉山智慧旅游公共服务平台、网络

编辑 | 张颢琳 排版 | 张颢琳

校对 | 刘 念 责编 | 韩晓冬

投稿邮箱:ichfysc@163.com

一年最热的盛夏,彝族为啥要“玩火”?揭秘彝族火把节的文化密码

火把节

彝族是中国少数民族之一,中国人几乎没有不知道彝族的独特民俗节日火把节的。但其实火把节不仅仅是彝族的节日,白族、佤族、纳西族、拉祜族、傈僳族也有火把节,不过彝族的火把节最为出名。火把节那天,全村人欢坐一堂,无分老幼,一起围在篝火旁唱跳rap,在狂欢中,左脚舞是最传统的舞蹈之一,也称“跳脚舞”,配合舞蹈的乐曲调子有很多,多为抒情歌曲、山歌。这就是为什么火把节也被称为“中国民族风情第一节”“东方狂欢夜”。但火把节对彝族来说,不仅仅是娱乐狂欢,而是有着久远的历史文化内涵。

彝族火把节

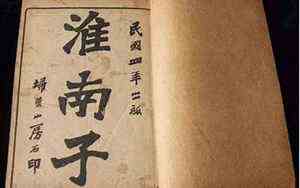

一、火把节的由来最早记录彝族火把节的是元代的《云南志略》:六月二十四日那天,人们会整晚用竹竿举着火把、火炬照明,各家小孩也持小火把满地乱跑,“相烧为戏,谓之驱禳”,直到天明。

火把节

清代是中国封建文化发展的最后一个阶段,很多今天的习俗在清代都已经定型;清代同样是地方文化兴盛的一个朝代,各地县志、府志被广泛编撰起来。《开化(在云南)府志》说:六月二十四日,夷人“村寨田宅,悉燃火炬”,故曰火把节,火把节当天还会吃生肉,以此为“献岁”。今天云南仍有吃生肉的少数民族,谁呢?大理的白族,如前所述,白族也有火把节,在节日之前,白族女孩会染红指甲,节日当天吃生猪肉拌蔬菜。

美丽的彝族女子

二、火把节的传说虽然火把节是彝族的共同节日,但不同地区的彝族有关火把节的传说却不相同。昆明彝族的火把节,根据《昆明县志》的官方记载,是为了纪念一个美丽的妇人。说在汉代有夷人妇女名叫阿南,长得漂亮,她的丈夫被仇人杀害,仇人要占有她,她死不从贼,在六月二十四日自焚而死,族人为了哀悼她,就以火把节纪念。这就是清代昆明彝族的说法。

火把节

今天生活在石林的彝族说:过去石林彝族山寨里有一个土司,为非作歹、欺压乡里,彝族百姓都生活在水深火热中,敢怒而不敢言。这时候一个叫扎卡的牧羊人见到寨民的悲惨境遇,十分痛心,就借放羊之名联络了周围几个山寨,打算攻击土司。土司的府邸是高楼大院,为了攻破府邸,扎卡就只给羊喝水,不给羊吃草,如此七天,彝族人开始进攻土司府,扎卡将火把绑在羊角上,用锣鼓催促羊群先冲上去,饿了七天的羊一解封马上乱窜冲向前方,角上的火把也就四处点火,最终土司府化成了一片火海,土司仓皇逃窜,就这样他们取得了革命的胜利。为了纪念推翻土司暴政,彝族就在农历六月二十四那天举办火把节。

说到玩火,还是田单的火牛阵出名

红河的彝族说:过去蝗虫肆虐,民不聊生,为了驱逐虫害,彝族人就用火烧稻草来烟熏害虫,如此果然保护了粮食,为村寨繁衍奠定了基础。为了纪念消灭虫害,就把农历五月五到五月十五这10天定为火把节。

以上三种说法都有相同的感觉:一是纪念,纪念死者或胜利;二是反抗,反抗暴政、反抗权势;三是驱害,驱逐害虫或坏人。上述三种故事是流传在彝族中的主流说法,其他地方还有别的故事,只是人物名称或主角不同,但故事内容大体相似。通过罗列上述故事我们发现,其实各地彝族火把节的时间是不大一样的。

火把节

三、火把节的仪式不同地区彝族的火把节传说不同、时间不同,连仪式过程也不尽相同。石林的彝族以火把为主,重火把的形式,包括树火把、点火把,最后烧火把,全场火把是主角,烧尽火把后会进行喊魂仪式。而红河彝族以鞭打畜生(一般是打老牛)开场,主题是祭祖,人们手持火把,绕着祠堂、住宅、田间跑,最后举行篝火晚会。

鞭打牛

在2006年国家确立第一批非物质文化遗产时,四川凉山的彝族火把节和云南楚雄的火把节明确位列其中,所以今天一般以这两地的火把节为标准。这两地的火把节过程大致是,首先穿好本民族服饰;然后迎火;接着狂欢,包括火把大会、聚餐、摔跤、跳舞;继而正式祷祝,包括长老祝福、祭祀和驱邪;接着娱乐,包括传统游戏赛马、斗鸡、斗牛、选美;最后送火,送火仪式最为庄重,由三个代表大神的人领队,后面跟着彩旗、持刀、鼓乐诸队。所有仪式结束后,参与者都要在回村之前的池塘、水塘里洗浴净身。全套仪式下来一般得3天,祭祀的时间短,主要是娱乐。

四、火把节的文化价值火把节看似只是少数民族的普通民俗,但其背后隐藏着丰富的彝族文化。彝族是我国古老的少数民族,对笔者这种北方人来说,他们有些神秘。所以通过火把节的习俗,也能让我们了解一下彝族的古老文化。

彝族

彝族推崇原生和自然,认为万物有灵,万物出自天赐,所以彝族敬畏自然。虽然各地火把节的过程不同,但大多有祭祀祖先、崇敬神灵的主题。而祭祖祭神的过程又充分体现着对生命的尊崇。火把节中,人们会选定祭台,献上三牲,但最隆重的祭礼是鸡,这鸡必须用子母鸡,将挑选的活鸡洗净,然后用荞麦粉塞满鸡嘴,最后将其放入冷水中溺死,之后才可将其蒸煮,鸡熟之后献到台上,由巫师诵读祷告词,祈求先祖神灵保佑。这一过程极为庄重,除了巫师之外不能有其他声音。

火把节祭祀

可以肯定火把节就是远古火崇拜的一种,火把节中最重要的仪式之一就是迎接火种,这个火种可不是火柴划出来的,而是火塘之火。所谓火塘,就是家族里取暖议事的大火炉。火把节仪式中有火塘禁忌,如石林彝族的火塘禁忌就是火塘之火种必须常年不熄,族人不得向火塘里洒水,不得用火塘之火烘烤衣服、做饭,不得跨过火塘。火把节当天点燃第一个火把的火源就是火塘之火。

火塘

文史君说彝族以火把节著称,所以也称“火族”,今天火把节已经获得了国家非物质文化遗产的地位,虽然在现代化的浪潮下,年青一代向外发展,但火把节这种极富民族感情的仪式节日并没有被忘记,因为火把节寄托了彝族驱邪祈愿的共同情感。作为构成五十六个民族之一的彝族,保护他们的文化是加强民族认同、保护中华文化的重要一环。

参考文献陈海:《彝族火把节的民族意义及文化内涵》,《贵州民族研究》2015年第10期。

丁亚楠:《云南彝族火把节的思想政治教育功能研究》,《红河学院学报》2020年第4期。

(作者:浩然文史·紫橘)

本文为文史科普自媒体浩然文史原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别注明外均来自网络搜索,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

我们会每天为大家奉上精彩的历史文章,恳请各位读者朋友关注我们的账号!您的点赞、转发、评论,这是对我们最好的支持!

贵州从江:苗族同胞欢度芦笙节年味浓

1月24日至25日(农历十二月十九至二十),贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇大塘村举行一年一度的芦笙节,在两天的节日里,当地苗族同胞进行吹芦笙比赛、芦笙踩塘、跳芦笙舞等活动,以当地传统方式迎接新春佳节的到来。

据了解,“芦笙节”是从江县苗族同胞最为隆重的传统节日,以跳芦笙舞、吹芦笙比赛的形式欢庆佳节,庆祝丰收,祈求风调雨顺、五谷丰登,青年男女则借此良日寻觅意中人。(吴德军)