历史上的今天一一9月24日 庚戌事变

在473年前的今天,中国历史上的庚戌之年,即1550年9月24日(农历八月十四),发生了著名的庚戌之变。这次事件是明世宗嘉靖二十九年,右翼蒙古首领俺答汗率领鞑靼军队突然入侵明朝首都北京。

由于当时的明朝政府由奸臣严嵩把持,他并未采取积极措施抵抗入侵,而是选择消极等待蒙古军队自行掠夺后撤退。这种做法使得明朝首都北京遭受了前所未有的威胁,史称“庚戌之变”。

在多次交涉未果的情况下,俺答汗最终率军越过长城的古北口,直逼北京城下。由于严嵩的惧战心理,他并未准许明朝将领出击,而是选择了坐视蒙古军队掳掠。这种不负责任的行为导致明朝遭受了重大损失。

事后,严嵩为了逃避责任,将执行他命令的兵部尚书丁汝夔作为替罪羊,处以死刑。然而,这并不能弥补明朝在这次事件中的损失和耻辱。

到了嘉靖三十年(1551年),明朝政府被迫开放宣府、大同等地与蒙古进行马匹交易,以满足蒙古方面的要求。这一事件也成为了明朝历史上的重要转折点之一。

定了!40天!

6月中旬以来

全国多地迎来高温天气

部分地区打破历史同期高温极值纪录

如此炎热

是入伏了吗?

天文科普专家明确表示,现在距离入伏还有一段时日。7月11日才开始正式入伏,今年三伏依旧是40天。这也是从2015年以来连续第九年三伏长达40天。

这“长版”三伏天也太长了吧!

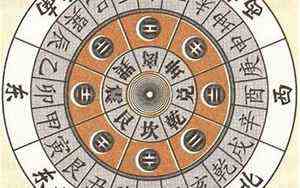

三伏又分为初伏、中伏和末伏,俗语说“热在三伏”。中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏介绍,伏的日期是我国古人按照干支纪日法推算的。干是天干,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;支是地支,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。古人使用天干与地支的组合来表示日期,六十为一个周期,称为六十甲子。

俗语说:“夏至三庚便数伏。”意思就是夏至之后的第三个庚日是初伏的第一天。

今年的夏至是公历6月21日,从夏至日算起,第一个庚日(庚戌日)便是6月21日;第二个庚日(庚申日)是7月1日;第三个庚日(庚午日)是7月11日,于是7月11日就成了今年初伏的起始日。

初伏持续的时间固定为10天,所以今年的初伏就是从7月11日至7月20日;末伏,是立秋之后第一个庚日。今年立秋是8月8日,往后找到的第一个庚日(庚子日)是8月10日,这一天就是末伏的第一天。末伏持续的时间也固定为10天,所以今年的末伏就是从8月10日至8月19日。

初伏和末伏之间的时间都是中伏,根据庚日来得早晚不同,留给中伏的时间一定是10天或20天,因此整个三伏的时长一定是30天或40天。今年的中伏从7月21日至8月9日,为期20天。

不过,天气是否酷热难当,并不会因为庚日来得迟或早而受到影响。修立鹏表示,像数伏、数九这样的传统,是古人根据生活与劳动经验总结出来的简单规律,能够在一定程度上反映实际天气变化,指导生活与生产,现如今已经成了传统文化的一部分。但我国地域辽阔,再加上长期以来气候变化波动以及人类活动加剧全球气候变暖造成的影响,“误差”也早就超过三伏的计算规则了。

转自:新华社

来源: 辽阳交通广播

天干地支文化,真的很难理解吗?掐指一算,不难「八字」

多学、多看、多知新——这里是【知新论】

上一篇,分析了干支纪年的算法。

既然有纪年,那自然就有纪月、纪日和纪时。

接下来,知新为大家详细讲解一下,看仔细了,一学就会。

干支纪月纪月的方法,颇为简单,只需要一张表。

年首:甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸

正月:丙寅、戊寅、庚寅、壬寅、甲寅

二月:丁卯、己卯、辛卯、癸卯、乙卯

三月:戊辰、庚辰、壬辰、甲辰、丙辰

四月:己巳、辛巳、癸巳、乙巳、丁巳

五月:庚午、壬午、甲午、丙午、戊午

六月:辛未、癸未、乙未、丁未、己未

七月:壬申、甲申、丙申、戊申、庚申

八月:癸酉、乙酉、丁酉、己酉、辛酉

九月:甲戌、丙戌、戊戌、庚戌、壬戌

十月:乙亥、丁亥、己亥、辛亥、癸亥

冬月:丙子、戊子、庚子、壬子、甲子

腊月:丁丑、己丑、辛丑、癸丑、乙丑

年首:意思就是干支年的第一个字,也就是必须先算出,是哪一干支年。

举例:1988年是戊辰年,首字是戊,对照表格,1988年正月就是甲寅月,二月是乙卯月,依次往下。

重点:正月是农历的叫法,所以一般正月对应的是三月份。

干支纪日关于纪日,公式的算法,知新也很头疼,不是说有多难算,而是怎么算都感觉,不对劲。

甲、大伙看看这个方法:

从已知日期计算干支纪日的公式

G=4C+[C/4]+5y+[y/4]+[3*(M+1)/5]+d-3

Z=8C+[C/4]+5y+[y/4]+[3*(M+1)/5]+d+7+i

其中C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月按上一年的13月和14月来算。奇数月i=0,偶数月i=6。

G除以10的余数是天干,Z除以12的余数是地支。

计算时带[ ]的数表示取整。

例如:查2006年4月1日的干支日。将数值代入计算公式。

G=4*20+[20/4]+5*06+[06/4]+[3*(4+1)/5]+1-3=197

除以10余数为7,天干的第7位是庚。

Z=8*20+[20/4]+5*06+[06/4]+[3*(4+1)/5]+1+7+6=213

除以12余数为9,地支的第9位是申。

答案是:2006年4月1日的干支日是庚申日。

以上是知新,找到唯一的公式算法。

真正算起来不难,但就是很疑惑,213除以12余数为什么是9?

知新也尝试了,用其他年月来算,怎么都算不明白。

琢磨了一天,无奈来此求教,谁能算明白,记得教教我。

乙、看图识字

公式算不明白,那咱就看图推算吧。

干支表

首先一张干支表,接着来看看日干支推算表。

1950年——1999年

2000年——2049年

表格的公式为:

日干支序数=年数+月数+日期{和大于60,则减60。1月、2月用上一年的年数。}

1月、2月用上一年的年数,是什么意思呢?

比如1999年1月2月,那年数表就得看1998年的,月数是不变的。

举例:2032年7月22日,1968年1月17日。

解答:32年+7月+22日=42+2+22=66{和大于60}-60=6{己巳日}

67年+1月+17日=0+6+17=23{丙戌日}

干支纪时与十二时辰甲、十二时辰

十二时辰是古代中国劳动人民,根据一日间太阳出没的自然规律、天色的变化以及自己日常的生产活动、生活习惯而归纳总结、独创于世的。

而古时一天的时间,是按时辰来算的,一个时辰等于现在的两个小时。

在汉代命名为:

夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。

对应的地支称呼为:

子时、丑时、寅时、卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时、亥时。

相对的北京时间:

23时至01时、01时至03时、03时至05时、05时至07时、07时至09时、09时至11时、11时至13时、13时至15时、15时至17时、17时至19时、19时至21时、21时至23时。

乙、干支纪时

与纪月一样,一张表格足矣。

日首:甲或己、乙或庚、丙或辛、丁或壬、戊或癸

子时:甲子时、丙子时、戊子时、庚子时、壬子时

丑时:乙丑时、丁丑时、己丑时、辛丑时、癸丑时

寅时:丙寅时、戊寅时、庚寅时、壬寅时、甲寅时

卯时:丁卯时、己卯时、辛卯时、癸卯时、乙卯时

辰时:戊辰时、庚辰时、壬辰时、甲辰时、丙辰时

巳时:己巳时、辛巳时、癸巳时、乙巳时、丁巳时

午时:庚午时、壬午时、甲午时、丙午时、戊午时

未时:辛未时、癸未时、乙未时、丁未时、己未时

申时:壬申时、甲申时、丙申时、戊申时、庚申时

酉时:癸酉时、乙酉时、丁酉时、己酉时、辛酉时

戌时:甲戌时、丙戌时、戊戌时、庚戌时、壬戌时

亥时:乙亥时、丁亥时、己亥时、辛亥时、癸亥时

日首:意思就是干支日的第一个字,也就是必须先算出,是哪一干支日。

举例:2002年7月3日是壬申日,首字是壬,那干支时的子时就是庚子时,然后依次往下。

因为十二时辰是固定的,所以干支时,不分年和月。

至此,干支的时间换算,就全部讲完了。干支的年月日时,就是你的八字。

只要清楚自己的农历出生年月日时,就能换算出来。

如:知新农历出生日期是1994年5月16日下午4点。换算成干支历就是,甲戌年、庚午月、辛巳日、丙申时。

所以知新的八字就是:甲戌、庚午、辛巳、丙申。

更多精彩内容,敬请关注——【知新论】

作者:知新

END

声明:部分图片来源于网络,若侵,联删。