“义”字释义

“仁义礼智信”儒家总结的五常,是为人处事的五种道德标准。其实五常对应于易学的五行,是人行为的五种特征。下面专门讲一下“义”字。

来自百度百科

简体的“义”字,一个叉代表剪子,其上的一点儿代表被剪之物,所以其字含有修剪之义,兑卦之意象。兑卦之意象之自我正是行为特征概念的“义”字所指,所以可以用此简体。只是简体“义”字之表象(修剪)与其所指的概念(成就自我)还有一段距离,不那么明显而已。所以我们还是从原始字形的字义开始。

原始的“義”字从羊从我,上羊下我,按易学原则我为主体,羊为客体,所以以我为主的我与羊的关系就是“義”字所指。

羊与我的关系中,有人说羊为善,代表了友善,所以义字为友善,其实这种理解不全面,也可以说基本为错误的理解。

在商周时代,中国人大约与现代西方人一样,肉食为主,当时的农业欠发达,羊就为人们提供了衣食,是人们耐以生存的必不可少的外部条件。人们放牧使羊群繁盛,而繁盛的羊群又被人利用来吃和穿,这种互相促进又互相索取的关系就代表了“義”字的意义。后世儒家只把人对客体(自然与社会)应尽的義务提取出来就成为了”義”之含义。

所以“義”字应含有两层意义:其一,对客体的友善的一面,尽義务使客体繁荣。第二,在尽義务促进客体繁荣的过程中从中获得自我的发展。

这才是“義”字应有的意义。

君子治国,首要的是要促进民生,民生兴旺了,才能使君子也富足。这就是儒家的思想。

关云长義薄云天,不在于他战败献身,而在于他对刘备忠心,认真履职,辅助列备,恢复汉室,在成就蜀汉这个过程中也成就了他自己。如果他不能忠心事汉,成就蜀汉,也就没有什么義字可言了。

江湖義气,重点在于利于特定圈子范围的人,使他们得以生存,但却不摘手段,不惜损害圈外的其他人,不考虑总体社会效益,所以是狭隘的不可鼓励的義气。

“義”字含义重在互相促进互相利用的共生关系,只生他不自生者不是義的范畴,而是其它概念。

为政者要为人民服务,才有获取民众供养的资格,否则只会被民众抛弃。

但是“義”字的使用,后来多强调了利他性,牺牲了自利的成分,把利他美化为義而不提自利,是有问题的,不全面的。

“義”字重在职责,该干什么不该干什么,判断标准根本在于是否互利。

但互利的发生又是有机缘的,不是每做一件利他之事,就立马会有自利的现实结果,可能会延迟,这是社会活动的复杂性体现。所以后来把单纯的利他名为義,義演義工等不获即时的现实报酬者名为“義”。

人是社会性动物,仅仅依靠自身的能力是满足不了自身生存的需求的,必须在利他中实现利己。短视者以是否马上利我来决定是否可行,往往不能得到社会其它人员的认可,因而难以获得满足,所以太过自私自利反而成就不了自己。

但是完全舍弃自我的行为也容易山穷水尽,不可长久。我都没了,義行发生的主体就没了,也就没有了義。

比如儒家强调君子要利他,那也是事实上民众对君子的供养关系已经建立了,不必再考虑这种索取方式了。

以利己为出发点和终极目的,主动地去利他,这才是“義”的核心。

于自己或自己所在社团的生存与发展有价值的事,才是有意义的事,“義”字的“意义”的含义就这样引伸而来。

做一些于社团、社会甚至人类的生存与发展有益的事情,才会使人生有意义。

義字的“职责、义务、名义、意义”之类的含义即如上所推论。

“义”字释义

“仁义礼智信”儒家总结的五常,是为人处事的五种道德标准。其实五常对应于易学的五行,是人行为的五种特征。下面专门讲一下“义”字。

来自百度百科

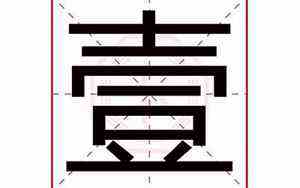

简体的“义”字,一个叉代表剪子,其上的一点儿代表被剪之物,所以其字含有修剪之义,兑卦之意象。兑卦之意象之自我正是行为特征概念的“义”字所指,所以可以用此简体。只是简体“义”字之表象(修剪)与其所指的概念(成就自我)还有一段距离,不那么明显而已。所以我们还是从原始字形的字义开始。

原始的“義”字从羊从我,上羊下我,按易学原则我为主体,羊为客体,所以以我为主的我与羊的关系就是“義”字所指。

羊与我的关系中,有人说羊为善,代表了友善,所以义字为友善,其实这种理解不全面,也可以说基本为错误的理解。

在商周时代,中国人大约与现代西方人一样,肉食为主,当时的农业欠发达,羊就为人们提供了衣食,是人们耐以生存的必不可少的外部条件。人们放牧使羊群繁盛,而繁盛的羊群又被人利用来吃和穿,这种互相促进又互相索取的关系就代表了“義”字的意义。后世儒家只把人对客体(自然与社会)应尽的義务提取出来就成为了”義”之含义。

所以“義”字应含有两层意义:其一,对客体的友善的一面,尽義务使客体繁荣。第二,在尽義务促进客体繁荣的过程中从中获得自我的发展。

这才是“義”字应有的意义。

君子治国,首要的是要促进民生,民生兴旺了,才能使君子也富足。这就是儒家的思想。

关云长義薄云天,不在于他战败献身,而在于他对刘备忠心,认真履职,辅助列备,恢复汉室,在成就蜀汉这个过程中也成就了他自己。如果他不能忠心事汉,成就蜀汉,也就没有什么義字可言了。

江湖義气,重点在于利于特定圈子范围的人,使他们得以生存,但却不摘手段,不惜损害圈外的其他人,不考虑总体社会效益,所以是狭隘的不可鼓励的義气。

“義”字含义重在互相促进互相利用的共生关系,只生他不自生者不是義的范畴,而是其它概念。

为政者要为人民服务,才有获取民众供养的资格,否则只会被民众抛弃。

但是“義”字的使用,后来多强调了利他性,牺牲了自利的成分,把利他美化为義而不提自利,是有问题的,不全面的。

“義”字重在职责,该干什么不该干什么,判断标准根本在于是否互利。

但互利的发生又是有机缘的,不是每做一件利他之事,就立马会有自利的现实结果,可能会延迟,这是社会活动的复杂性体现。所以后来把单纯的利他名为義,義演義工等不获即时的现实报酬者名为“義”。

人是社会性动物,仅仅依靠自身的能力是满足不了自身生存的需求的,必须在利他中实现利己。短视者以是否马上利我来决定是否可行,往往不能得到社会其它人员的认可,因而难以获得满足,所以太过自私自利反而成就不了自己。

但是完全舍弃自我的行为也容易山穷水尽,不可长久。我都没了,義行发生的主体就没了,也就没有了義。

比如儒家强调君子要利他,那也是事实上民众对君子的供养关系已经建立了,不必再考虑这种索取方式了。

以利己为出发点和终极目的,主动地去利他,这才是“義”的核心。

于自己或自己所在社团的生存与发展有价值的事,才是有意义的事,“義”字的“意义”的含义就这样引伸而来。

做一些于社团、社会甚至人类的生存与发展有益的事情,才会使人生有意义。

義字的“职责、义务、名义、意义”之类的含义即如上所推论。

“仁、义、礼、智、信”区分及与五行的关系?

仁义礼智信”也就是所谓的”五常”,“五常”是做人的起码道德准则,此为伦理原则,用以处理与谐和作为个体存在的人与人之间的关系,组建社会。依五常之伦理原则处之,则能直接沟通;通则去其间隔,相互感应和和洽。所以五常之道实是一切社会成员间理性的沟通原则、感通原则、谐和原则。

《清静经》云:“真常应物,真常得性……真常之道,悟者自得,得悟道者,常清静矣。”五常亦佛之别名:觉者(仁)、真我(义)、太乙(礼)、直心(智)、空人(信)。诗曰:

五常仁义礼智信,

一体同心湛然空。

仁是千心万物内,

义为我善浩气中。

礼以示乙天之动,

智凭空箭觉者通。

信本空人真面目,

一尘不染万佛同。

“仁、义、礼、智、信”不是经过帝王修改后的“仁、义、礼、智、信”。

帝王治世有8法:仁、义、礼、乐、名、法、刑、赏

以仁为总方向,以义让百姓有归属,以礼俗规百姓之行为,以乐(娱乐)调节百姓的精神状态,以名(荣誉)引导百姓积极向上,用律法来约束不良行为,用刑罚以显示天威,用赏(利)以劝诱百姓。

帝王的8法与今天讨论的“仁、义、礼、智、信”有本质区别的。

“仁、义、礼、智、信”属于天象,故与五行相合。(这句话不太明白,可看清楚这四个字,自然明白何谓“道”? 什么是天地之数与大衍之数?这两篇文章)

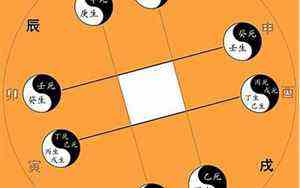

古人认为东方属木主仁,西方属金主 义,南方属火主礼,北方属水主智,中央属土主信。

一个人很难五项齐全,比如一些法家、兵家代表人物属于有智而不仁,某些侠客是有义而无礼,一些纵横家属于智而无信。当然五项齐全之人必是圣贤之人。

什么是“仁、义、礼、智、信”?

仁

仁的左边是一个人,右边是上,不是二。仁之象就是人在上有居下之心。

孔子的弟子向孔子问仁,孔子回答的都不一样,令很多人一头雾水。如果您抓住“在上居下”这个象就很容易理解了。仁的作用如春天一般使万物欣然生发,故仁在东方位,属木。仁要让众人感觉如春天般的温暖,所以仁强调的是对社会的贡献度。

比如冉雍是个官员,孔子对他的要求是出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。

司马牛脾气火爆,故孔子说仁者,其言也讱。

颜回是个平民,故用克己复礼来回答,这个详细看《儒家核心概念之二:什么是仁?》不展开。

因为仁是儒家的重要概念,故儒家历代先贤对此都有详细解释,诸位自行看书,我就不抄书了。

义

义的甲骨文很复杂。

上图左边的图在我看来应该是画错了,这是两只公羊相争,用角在打架。

搞清楚这个义的本意,理解“义”就很简单了。遇到困难,前提是没有个人私利因素在,此时向公羊一般上前争斗,这就是义。

遇到敌人追击,此时主动要求留下断后之人,就是义。

义和勇的区别在于义是被动的,看到危险和困难之后采取的行动,而勇则是主动的。比如上阵杀敌,冲锋在前的就是勇。再比如搞试点,第一个上的就是勇。

正因为如此,义和勇常会联在一起而用。

义是一种自我牺牲般的争斗,故属金,金有杀伐之意,在西方,义就是杀伐之象。

儒家将仁和义联在一起就是告诉儒者一方面主动给予,让众生感受到春风抚面之感,让他们能够自由生发,另一方面要守护众生,为众生断后,让他们无危险之感。

仁为守,义为护。仁义者守护也。换成通俗的语言就是我给你们创造条件,我为你们排除万难。做到这一切需要能力,故儒家特别强调学习以增强自己的能力,为社会所用。

礼

仁、义是能力,是为他人,礼、智、信则是他们给自己的属性定位了。当然这里需要注意不要和“名”混在一起。

凡是示之旁的,都和敬神、祖先有关系。礼的最核心的呈现方式是:敬。

强调的是一种秩序。

不过后世儒家将礼理解偏了,他们认为“礼”就是按照自己那一套待人接物为礼,不一样的就是非礼。造成这种偏差主要是受帝王治世8法中的礼的影响。

或许有人看到这里就会提出反驳,孔子不是天天嚷着要恢复周礼吗?

因为当时属于周朝,恢复周朝之礼是常态,孔子是宋人,商之后代,为什么他不提恢复商礼呢?这一点特别需要分辨搞清楚。

再如孔子说自己也不知道有儒服这种专门的服装,以及天下大同等等皆可以佐证。

礼的目的是让人感觉舒服,有序,所以是蓬勃向上,故属南方之火。入乡随俗也是一种礼,这一点同样需要清楚。

礼的目的是为了天下大同,故孔子特别重礼。

智信

。只是智有小智和大智之分,信有小信和大信之分,不展开了。

严格来说先天属性对智的影响很大,天一生水,地六成之而万物始生,所以智在北方属水。强调的是先天属性。

小智为自己,大智为天下。儒家要的是大智而非小智。

信是立身之本,故居土位。人无信而不立。为什么买东西会选择大品牌,因为“信”。所谓的品牌说白了如同商鞅变法时的城门立木,取信众人则成品牌。众人皆信为知名品牌。

为什么有些人说的话,别人就信,有些人说的话别人就不信。此为人之信。

信有小信和大信,小信者为自己之誉,大信为天下。