本文目录一览:

诗经•陈风•月出

月出

【原文】

月出皎兮,佼人僚兮。

舒窈纠兮,劳心悄兮。

月出皓兮,佼人懰兮。

舒忧受兮,劳心慅兮。

月出照兮,佼人燎兮。

舒夭绍兮,劳心惨兮。

【注释】

①皎:形容月光洁白明亮。清•段玉裁《毛诗故训传》(以下简称《毛传》:“皎,月光也。”本诗三章,均以月之美映衬人之美。《诗集传》:“此亦男女相悦相念之辞”。

[2]佼人:即美人。佼,“姣”之借。僚:美好的面容。《毛传》:“僚,好貌。”僚,“燎”之假借。

[3]舒:舒缓安闲,形容女子步履轻盈安舒,从容优雅。《毛传》:“舒,舒迟也。”窈纠:苗条,形容女子行走时的体态。与二、三章的“忧受”、“夭绍”义同,皆形容女子体态柔美轻盈。《毛传》:“窈纠,舒之姿也。”

[4]劳心:忧心,使我劳心,即让我思念。悄:忧愁烦恼。《毛传》:“悄,忧也。”

[5]皓:形容月色洁白明亮。

[6]懰:同女嬼,妩媚,艳丽美好貌。《广韵•有韵》:“嬼,妖美。”

[7]慅:忧愁,心神不安。《玉篇•心部》:“慅,忧心也,愁也。”

[8]照:照耀,明亮的样子。《说文.火部》:“照,明也。”

[9]燎:明。一说姣美,美好漂亮。《毛诗音》:“燎,当为嫽。”

[10]夭绍:体态优美。

[11]惨:古音读作 sao(四声) ,同懆,《说文.心部》:“燥,愁不安也。”一说,“惨”读作 zao(四声) ,焦躁伤心。“劳心惨兮”与第一、二章的“劳心悄兮”、“劳心慅兮”三句相类,谓此时对美人更加忧思。

【释文】

多么皎洁的月光,照见你娇美的脸庞,你娴雅苗条的倩影,牵动我深情的愁肠!

多么素净的月光,照见你妩媚的脸庞,你娴雅婀娜的倩影,牵动我纷乱的愁肠!

多么明朗的月光,照见你亮丽的脸庞,你娴雅轻盈的倩影,牵动我焦盼的愁肠!

【创作背景】

关于《国风•陈风•月出》的意旨背景,《毛诗序》说:“《月出》,刺好色也。在位不好德,而说美色焉。“认为是讽刺陈国统治者“好色”。朱熹《诗集传则认为:“此亦男女相悦而相念之辞。言月出则皎然矣,佼人则僚然矣,安得见之而舒窈纠之情乎?是以为之劳心而悄然也。”高亨《诗经今注》认为描绘“陈国统治者,杀害了一位英俊人物”。近现代学者多认为这是月下相思的爱情诗。

【集评】

清代姚际恒《诗经通论》:“似方言之聱牙,又似乱辞之急促;尤妙在三章一韵。此真风之变体,愈出愈奇者。”“后世作律诗,欲求精妙,全讲此法。

清代方玉润《诗经原始》:“从男意虚想,活现出一月下美人。”“至于用字聱牙,句句有韵,已开晋、唐幽峭一派。”

【作品赏析】

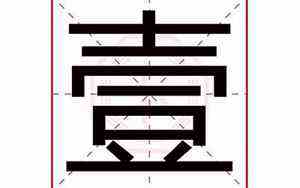

壹

关于诗的主题,《毛诗序》认为是讽刺陈国统治者“好色”,朱熹《诗集传》谓“此亦男女相悦而相念之辞”。高亨《诗经今注》认为描绘“陈国统治者,杀害了一位英俊人物”。多认为是月下相思的爱情诗。

诗从望月联想到意中女子的美丽,想起她的面容,想起她的身姿,想起她的体态,越思越忧,越忧越思……深沉的相思,美人的绰绝,月夜的优美,构成了动人情景,又别是一番诗情画意了。

“月出皎兮”,天上一轮圆月洒着皎洁的银辉,这夜色显得格外的美丽。这是写景,也是写情。这句交待了诗人活动的背景是在一个月光明丽的夜晚,这本身就富有很大的魅力和诱惑力,容易使人对景生情,发出许多美好的联想。同时,结合下句,这句又有着比兴的作用,以月光的美来比喻所爱人的美,是很恰贴的。“佼人僚”反映出这时在诗人的眼前,出现了一个娇美的女子,引起他无限的爱慕和情思。天上有着皎洁的月光,地上有着娇美的女子,此时此刻,此情此景,花好月圆,天惬人意。“舒窈纠兮”一句写诗人仔细端详女子时的感觉。在月光下,她不但显得容貌皎好,而且身材那么苗条、秀美,真让人神颠魄荡;而更吸引人的,是她还有一种气质美,她举止舒缓,雍容大方,性情安静,而这气比外表更富有魅力。“劳心悄”,此句是诗人自言其心情的烦闷。月光美,人更美,那窈窕的身姿象那雍容的举止,使得诗人一见钟情,而又无从表白,因而生发出无限的忧愁和感慨。

这首诗的景色描写很有特色,“月出皎兮”,“月出皓兮”,“月出照兮”,柔美的月光本身就有无限的情意,而让它作为背景来衬托,则女子的倩影愈发显得秀美。同时,月光朦胧下,一个线条优美的女子在缓缓起步,更增頃了几分神秘的色彩,有一种朦胧美的韵味。所以,这一景色很富有画意,而画意又渗透了无限的诗情。

《月出》的意境是迷离的。诗人思念他的情人,是从看到冉冉升起的皎月开始的。也许因为月儿总是孤独地悬在无垠的夜空,也许因为它普照一切,笼盖一切,所谓“隔千里共明月”(谢庄《月赋》),月下怀人的.作品总给人以旷远的感觉。作者的心上人,此刻也许就近在咫尺,但在这朦胧的月光下,又似乎离得很远很远,真是“美人如花隔云端”(李白《长相思》)。诗人“虚想”着她此刻姣好的容颜,她月下踟躅的婀娜倩影,时而分明,时而迷茫,如梦似幻。

《月出》的情调是惆怅的。全诗三章中,如果说各章前三句都是从对方设想,末后一句的“劳心悄兮”、“劳心慅兮”、“劳心惨兮”,则是直抒其情。这忧思,这愁肠,这纷乱如麻的方寸,都是在前三句的基础上产生,都由“佼人”月下的倩影发,充满可思而不可见的怅恨。其实这怅恨也已蕴含在前三句中:在这静谧的永夜,“佼人”月下独自地长久地徘徊,一任夜风拂面,一任夕露沾衣,她也是在苦苦地思念着自己。这真是“此时相望不相闻,愿逐月华流照君”(张若虚《春江花月夜》)。

与迷茫的意境和惆怅的情调相适应。《月出》的语言是柔婉缠绵尾,这在《诗经》中并不多见。“”的声调柔婉、平和,连续运用,正与无边的月色、无尽的愁思相协调,使人觉得一唱三叹,余味无穷。另外,形容月色的“皎”、“皓”、“照”,形容容貌的“僚”、“瀏”、“燎”,形容体态的“窈纠”、“忧受”、“夭绍”,形容心情的“悄”、“慅”、“惨”,可谓一韵到底,犹如通篇的月色一样和谐。其中“窈纠”、“忧受”、“夭绍”俱为叠韵词,尤显缠绵婉约。

《陈风•月出》是中国古典诗歌中最早写月下怀人的篇章。望月怀人的迷离意境和伤感情调一经它开端,同类之作便源源不断。中国古代咏月的诗篇可谓积案盈箱,汗牛充栋,比如《古诗十九首》的“明月何皎皎”“明月皎夜光”,初唐张若虚的《春江花月夜》,以及李白的《古朗月行》、杜甫的《闺中望月》,等等。不管它们如何变换着视角,变换着形式,变换着语言,但似乎都只是一种意境,一种情调,即迷离的意境,怅惘的情调。这种意境与情调,最早就可以追溯到《陈风•月出》。焦《焦氏笔乘》说:“《月出》见月怀人,能道意中事。太白《送祝八》‘若见天涯思故人,浣溪石上窥明月’,子美《梦太白》‘落月满屋梁,犹疑见颜色’,常建《宿王昌龄隐处》‘松际露微月,清光犹为君’,王昌龄《送冯六元二》‘山月出华阴,开此河渚雾,清光比故人,豁然展心悟’,此类甚多,大抵出自《陈风》也。”姚舜牧《重订诗经疑问》也说:“宋玉《神女赋》云:‘其始进也,皎若明月舒其光’,正用此诗也。”他们举出的例子,只是其中一部分罢了。而这些滥觞于《陈风•月出》的望月怀人诗赋作品,总能使人受到感动与共鸣,这也正如月亮本身,终古常见,而光景常新。

贰

《国风•月出》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。诗犹如一幅月下美人图,爱慕之情自在其中。将皎洁的月光与姣好的美人连在一起,是此诗造诣的殊胜处。月光如水之下,美人荡漾着清辉,是何等的景致!难怪佼人的每一举步投足都令人黯然销魂了。奇特处还在于诗的句法。全诗三章,每章四句。每章第一句以月起兴,第二句写她的容色之美,第三句写行动姿态之美,末句写诗人自己因爱慕彼人而怪然心动不能自宁的感觉。这是中国古典诗歌中首次用心地写月亮和月光的篇章,将皎洁的月光和姣好的美人联在一起,犹如一幅月下美人图,且句法独特,拗拗折折,朦朦胧胧,缠缠绵绵,别具一格。

《国风•月出》采用反复咏唱的形式,比较集中地表现了青年男性对意中人的悉心赞美和热烈追求,倾吐其抑制不住的爱的情感和追求幸福生活的强烈愿望,给人以美的感受。

《国风•月出》的意境是迷离的。抒情主人公思念他的情人,是从看到冉冉升起的皎月开始的。也许因为月儿总是孤独地悬在无垠的夜空,也许因为它普照一切,笼盖一切,所以月下怀人的作品总给人以旷远的感觉。主人公的心上人,此刻也许就近在咫尺,但在这朦胧的月光下,又似乎离得很远很远。诗人“虚想”着她此刻姣好的容颜,她月下踟躅的婀娜倩影,时而分明,时而迷茫,如梦,似幻。

《国风•月出》的情调是惆怅的。全诗三章中,如果说各章前三句都是从对方设想,末后一句的“劳心悄兮”、“劳心慅兮”、“劳心惨兮”,则是直抒其情。这忧思,这愁肠,这纷乱如麻的方寸,都是在前三句的基础上产生,都由“佼人”月下的倩影诱发,充满可思而不可见的怅恨。其实这怅恨也已蕴含在前三句中:在这静谧的永夜,“佼人”在月下独自地长久地徘徊,一任夜风拂面,一任タ露沾衣,也是在苦苦地思念着自己。

与迷茫的意境和惆怅的情调相适应,《国风.月出》的语言是柔婉缠绵的。通篇各句皆以感叹词“兮”收尾,这在《诗经》中并不多见。“兮”的声调柔婉、平和,连续运用,正与无边的月色、无尽的愁思相协调,使人觉得一唱三叹,余味无穷。

叁

《月出》——中国人人参与的历史画卷

(一)月亮崇拜

《月出》是在写美人。然而美人还没出场,月先出场了,照着佳人、照着诗人、照着九州、照着被染上一层温柔色的河山。

《月出》每一段都是以月为起兴:月光皎洁,是在为美人打底色;月挂中天,是为美人做背景。

诗人在痴望心上佳人的时候,竟还能把一轮遥远的月放在首位、看了又看,可见月亮,对中国人的影响之大。

的确,中国有一套自己的月文化。虽然,世界上很多民族都热爱月亮,但中国人对月的感情,却格外深厚而独特。中国的子孙,无论走到地球哪一个角落,无论接受了哪种生活方式,却还是会在不经意间,就被一团静月勾起了情怀:会望月而思乡、会对月而怀人,能为月而欢喜、能赏月而忧伤。这种月光记忆,是属于一整个民族的文化印记。

和西方人的某些感受不同,在中国人的思维里,有月的夜永远不会和阴森恐怖、阴暗未知联系到一起,相反,在我们的意识中,有着一种非宗教性的“月亮崇拜”情结。

所以,在每月一次的、月亮的周期性圆满中,中国人挑出了一年中最重要的两次月圆,设定为以月为主题的两个重大节日。

首先是正月十五元宵节。“元”的意思就是元月,也就是新年里的第一个月,正月;“宵”就是夜,正月里最值得庆贺的夜晚,就是在这个月里的、在这一年里的第一个月圆之夜,也就是正月十五圆月日。

随着新年中月亮的初圆,人们以赏灯、猜谜、舞狮、吃元宵等方式热烈庆贺这一轮满月所带来的新的希望、新的期待。因而在这个以月为中心的、春节过后的第一个重要节日里,其实人们反而忽略了月,此时的热闹都在人间,宝马雕车、火树银花、凤箫声动、玉壶光转,欢腾的新岁红尘,人们在此时并无暇静心望月。连那么多上元节的诗歌,也都只是把元夕的月草草写就,比如“月上柳梢头”、比如“月色灯山满帝都”,仅仅是一笔带过月的光华而已。元宵节的月,亭亭悬于夜空,优雅安静,不干扰人间之乐。

然而到八月十五中秋节的月,却绝对成了这个节日里的主角。此时的月,是人们长久以来观察到的、一年中最美的一次月圆,秋高气爽,天清云淡,温湿宜人,风柔夜静。中国人看着这轮美满到极致的圆月,震撼不已,相应地,也思慕起了自身的圆满,于是八月十五中秋节,随着月圆,人们也要努力地举家团圆。

但团圆后却是再分散,团圆里也有不完满。月的完美无缺,勾起了人们浓烈的珍惜和可惜之情。元宵节是赏灯会,中秋节却绝对要赏月。因为月的圆缺,表达了一种盈亏往复、循环平衡的哲学:连至美如斯的天上月,也要靠那么多的不完美才能一月一次拼凑出一个完美的结果,月的成熟亦要承受几番阴晴的折磨!这月缺月圆的历程,提醒了现世中的人们:圆圆满满的美好,需要忍受的,是长长久久的缺憾。

节日的形成与固化,都是文化沉淀的结果。而对月如此的高度重视,正是中国文化阴柔美的体现。相比在古希腊文明影响下的西方文化,对太阳神的高度崇拜、对绝对力量和光芒万丈的高度推崇,中国文化更认定中庸和谐的处世方法、更肯定光而不耀的性格色彩,中国式的智慧是守中道、不喜张扬。

这就如同是国际象棋与中国围棋在战略方法上的明显不同:国际象棋是进退冲锋式的进攻,而中国围棋讲究围合式的布局。中国文化无论在为人做事、还是艺术审美上,都蕴含着一种含蓄、收敛、深沉、周全的阴柔美。

月亮崇拜,归根到底是阴阳平衡的思想结果。如同:在积极入世的热情里,要存高洁出世的超脱,以免迷失方向;在奋力谋事的进取中,要存隐忍退让的周全,以免伤人伤己;

在坚持自我的准则里,要存成全他人的态度,避免直接对抗。

月亮性格,正如月光从不灼伤于人的温和,正如月圆从不一蹴而就的耐心.月亮崇拜,代表的,是一种不急功近利的谋定后动,一种稳中求胜的步步为营,一种实现全面圆满的思维出发点。

所以说起《月出》,当月亮出现,无论是一芽新月,还是一扇半月,都是在向着美好进发。

(二)审美范本

中国人感受着月亮,发现它的阴性特征还和玉带给人的感受类似。国人自古爱玉,称玉有德、称“君子无故,玉不去身”,玉凝结了中国人爱慕的一切美好品德。所以古人不爱华贵的珠宝,甚至也不那么爱贵重的黄金,说“黄金有价玉无价”,偏爱高贵的玉。玉的美学特点就是温和、细腻、一纯如水的高洁、光而不耀的润泽,加之久藏于地下的岁月沉淀,使它更具君子般不急不躁、琢磨切磋的品性,一份类同于月的、“夫唯不争,故天下莫能与之争”的质感。所以古人也唤月亮为“玉盘”,月与玉,都是属阴的审美代表。

一阴一阳之谓道,女属阴。所以美好的女性,在中国人眼中,就是综合了这些阴柔化审美特征的人,就如同是月与玉的化身。故而形容美女,才有“亭亭玉立”、“如花似玉”、“小家碧玉”这样的词,而《月出》中的月亮出现,也就预示着美人如玉的出场。一一把美人置于月下,这是一种美的叠加,是所有阴柔之美的极致盛景,是中国式美人的审美范本。

人们把月赞得那样高,这诗里的月,却还只是佳人的衬托而已。可见那女子,是何等的不凡!

不似尘凡,便是仙神。《月出》便近乎一幅神仙画卷。那月下的女子,披着朦胧夜色翩跹而来:

流光照影,亮丽了时空;

桂华飘渺,惊艳了天光;

清辉婉转,叹破了歌与诗。

仿若流云摆驾、冰玉出尘,是月中仙走下蟾宫,走进了诗人的梦里。

然而诗里这些美,又放佛是隔着一层纱在看,无论怎样努力张望也打量不清,只觉得那女子必定极美、那夜的月光必定极好……但究竟美成何样、美有几分,却不能知晓细节。一一因为《月出》中对于佳人的描写,全是虚写,没有一字落在实处,没有一笔能描摹出那女子的眉目如何、脸型如何、表情如何……有时候,极致的美,是不能以凡笔描绘的;而极致的爱慕,是不敢以探究冒犯的。那种对美的爱慕已经升华为信仰,只可信服,不可论证只可仰望,不可细察。

所以《月出》不是实景拍摄,而是美人经过、留下一种印象。留在诗人那印象里的、留在诗歌那印记里的,除了如仙似幻的圣洁、除了彩云追月的高远,一切都不沾尘俗。就像“天上一轮才捧出”,只能引得“人间万姓仰头看”。

月下出现美人,对于月,是一种美的叠加:

美人出于月下,对于人,是一种美的完备。

所以或许,诗人与那女子相逢时,原本不在月夜,但那佳人的美好,却让他恍惚,让他只能理解为是月下谪仙。也许,那佳人的月光背景,本是诗人自己加上去的;就像,那佳人几多入梦,本是诗人自己要梦的。

那女子也许始终都不知晓,她的经过,从此成为某个人夜夜的梦,成为中国文学里年年的诗。她不知道她已经固化为了一道风景,固化为每当后世想象和塑造美女时,必须要参照的,一份月色婵娟、玉女神仙般的美人范本。

(三)月光情绪

月有多美,人有多美,梦就有多凄凉。因而《月出》每一段的最后一句,都是以忧伤思念落笔,说“劳心悄!劳心怪!劳心惨!”

人的有些情绪是属于阳光的,比如激昂、慷慨;而有些情绪是属于月光的,比如忧怀、沉思。但是,并非所有属于月光的情绪都是负面的,就如同审美既需要艳俗的热烈也需要含蓄的沉敛、天气既需要晴日的灿烂也需要烟雨的细润。而人生,既需要白昼的热闹,也需要夜晚的安静;既需要对众的豪放,也需要独处的沉思;既需要昂扬的心情,也需要幽深的心境。

而且,人正是频繁有着在内部世界的深入思考、冷静反省、细腻感受,才能从容在外部世界更好地周旋。如同玉石在深夜吸收月华、而后更亮眼于人前,习惯一个人的独处、学会处理月下的情绪,才是真正在修炼情感的正面与积极。

为什么我们把这些静态化的情思,称为属于月光的情绪呢?因为这些细腻幽深的情怀,偏爱绽放于静夜中、尤其容易受月光的引逗而不受控制地阐发出来。日光太强烈,容易激发人的表层感触,却难以深入到心怀幽微处。月光却如一双温柔的手,亲切又柔和地抚摸到人心房最深密的角落里,抚过那些自己经久不曾打理的、隐秘于记忆中的纤尘岁月,让人敏感、让人叹息、让人追思往事、让人遥望未知、让人触景伤怀。

同时,月光的静美,又永远不会像阳光那样灼烧于人,它带给人心灵的感受是安全的、是私密的、是一种属于自我的空间,所以月夜中的人们容易不设防地袒露心事,晒在月下、细数过去,跌入幻想、放心感受。比如最潇洒不羁、四海为家的李白,也是在静月之下难得阐发了“举头望明月,低头思故乡”的内心独白。

月光促人放松,在它的与世无争之下,人们不再紧张;月色使人宁和,在它的温柔注视之下,人们不忍暴戾。

月的这种无为却强大的力量,正如是女性的绕指柔。有人说:男人征服世界,女人征服男人。一个刚强男儿,在外征战厮杀、永不倒下,回家却可能英雄泪温、洒于红袖,这种心甘情愿的卸甲,不是脆弱、而是放松,不是辛苦、而是幸福。是女性善于理解的能力、善于倾听的态度、善于抚慰的言语、善于包容的心灵,在男人风刀雨箭的征伐中,为他撑起了一把安全伞,守护男性永不对外流露出的精神柔软处。男性构建外部生活的安全堡垒,女性浇筑内部心灵的安全港湾;男性的保护让女性停顿脚步,女性的呵护让男性安顿心灵。

所以男人的世界,是因女人而完整。家门之外,当他看见太阳般的挑战,就像夸父追日,永不言败地征讨命运;家门之内,当他沐浴月亮般的润泽,就像醉卧家乡,永不防备地抒发心怀。

而一个人完整的情怀,也是要有高歌有低回,有豪放有婉约,有写意有细描,有把情绪时时晾晒于月下的勇敢和敏锐。享用属于月光的情致,能令人惯于深思,令人澄净思虑,令人看清自我,令人敏于世事。

月出时,且让自己蛰伏的心也出动起来吧。勿再总是沉沉睡去,勿浪费了另一半世界的馈赠。不妨独自醒在心灵沉睡处,激活总在长眠的心思,让明月来洗练总是麻木的心台。

(四)经典忧伤

处于月下的人们确实容易忧伤,《月出》的每段结尾都叹息着“劳心悄”、“劳心怪”、“劳心惨”,此心多焦,此心多愁,此心多忧。而几乎所有描写月的诗作,也都是充斥着或浓或淡、避免不了的忧郁:

比如由《月出》这首诗的意象演化而成的一首宋词说“山之高,月出小,月出小,何皎皎!我有所思在远道,一日不见,我心悄悄”,“月出”总惹人忧思深长;再如张若虚的“人生代代无穷已,江月年年只相似”,这首“以孤篇压倒全唐”的诗作,为月的无涯与人的有限而首度惆怅;再有张九龄的“海上生明月,天涯共此时”,虽告慰自己正与远方人同在一片月光下,却还是寂寞忧怀;更有王昌龄于塞外所见的“撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”,在辽阔边疆,月愈明,生命的苍凉愈被照得无处躲藏。

《月出》因月而并发生成的美与忧,随着这首源自先秦陈地的歌,一直唱到了后世的情怀里。这种感受,成为一种民族共同的审美记忆,锁在一代代人的基因中,每当人们仰望绝美的月空,它就会复苏:

看月亮那么美,美得不动声色,对比着人世的无奈与荒凉;看佳人那么美,美得不可拥有,映衬着失去的空虚与思念。

所以美的极致,竟是一种忧伤感的体验。

实际上,世界上很多的经典艺术作品,都是给人以忧伤的体验,正是这种永恒的忧思与伤感,才令代代人为之注目、为之感动、为之沉陷、为之良久思索与揣摩。最深刻的艺术,不是令人疯狂雀跃,而是令人沉默不语。沉默,是因为已经无法轻易表达,外表平静,内心汹涌。

所以平静里的忧伤,是最深长的体味,顶级的艺术往往如此。一一这样看来,月,就正是天地间最美的艺术品,因为它永世安静,又永远静带忧伤。月色所泼墨出的这一幅大画卷,是天地之作,多少代人流连画中,抒发出那么多对月感怀的相思、那么多对月凭悼的追忆。因而,这些月下的人,和着月景,也完美融合成了一幅经典作品,涂画出了古今不变的、重复不绝的、人与月共同完成的大画面。

在这个画面里,月和人演绎着各自的主角;而两个主角的联袂,使这个画面的效果,且美且静、且忧且伤。美如女神的衣纱绣天河,静如万古的长空耀孤星,忧如几世的人间不相忘,伤如心头的夙愿不可得……其实,我们一代代的人,都在无意间加入了其中、完善在其中。当我们游走于月下时,就不知不觉渲染出了一幅典型中国式的、总在绵延传承着的、历史大画轴。

而这卷画轴最明确的源头,就铺展到《月出》这首诗。自《月出》后,中国的月文化渐渐成熟到举世无双,月几乎代表着圆满、圣洁、明亮、清高等等所有美好的寄托。于是,“月出”也喻示了美人的出现,如《月出》这首诗中佳人一切的美都是在月下完成的、都是用月来勉强比附的;同时,“月出”也喻示着被月华净化了的、美好情思的出现,如这首诗每段结尾处诗人的心折却不扰佳人、心忧而不怨天命。

唯有纯净的思念,在月影下越拉越长,长成了古今中国人在相思感怀时、不知不觉共同静默于月下的、这一刻集体交付给思念的时间。月光把美投注给了人心里的爱人,人便把思念投注给了月。每当对月,人们便是对着一团向往中的美好时光,对着一轮最值得守护的冰玉之心,就是此刻自己的心。

对月,纵忧怀,也甘愿;纵痛楚,也臣服;纵沉沦,也清醒;纵难眠,也成瘾。

对月,纵是古人,也是你我;纵是天涯,也是故乡;纵是孤独,也是欢喜;纵是最伤,也是最美。

肆

《月出》是陈国的民歌,是一首情诗。诗人在月下遇到一个美丽的女子,因为爱她,于是就悄然心忧了。此诗共三章,每章第一句以月起兴,第二、三句写美人,末句写诗人自己不宁静的心情。

“月出皎兮”,天上一轮圆月洒着皎洁的银辉,这夜色显得格外的美丽。这是写景,也是写情。因为自古以来,人们就把月光作为美好愿望的象征,无数次地赞美她,讴歌她,并给她编造了许多美好的神话故事,花婵娟,月婵娟,都是人们对所爱景物的美称。这句交待了诗人活动的背景,是在一个月光明丽的夜晚,这本身就富有很大的魅力和诱惑力,容易使人对景生情,生发出许多美好的联想。同时,结合下句,这句又有着比兴的作用,以月光的美来比喻所爱人的美,是很恰贴的。“佼人僚兮”,“佼”,犹姣,美好之意。“佼人”,美人。“僚”,犹燎,娇美貌。这时,在诗人的眼前,出现了一个娇美的女子,引起他无限的爱慕和情思。天上有着皎洁的月光,地上有着娇美的女子,此时此刻,此情此景,花好月圆,天惬人意,怎能不令这多情的诗人荡起春心呢?他不由得随口赞道:真美啊,这月光下的女子。“舒窈纠兮”,“舒”本作迟缓、徐徐解,此处则指女子举止的舒缓安闲。“窈纠”,与第二间的“忧受”,第三章的“夭绍”,都是形容女子行步时身材的曲线美,写女子的举止从容,体态苗条。这句写诗人仔细端详女子时的感觉。在月光下,她不但显得容貌皎好,而且身材那么苗条、秀美,真让人神颠魄荡。这只是写女子的外表美,而更吸引人的,是她还有一种气质美,她举止舒缓,雍容大方,性情安静,而这气比外表更富有魅力。

中国传统的审美标准反映在外层,总是以曲线的细长为美,如“窈窕淑女,君子好逑”,“楚王爱细腰,宫中多饿死”等,就足以说明这点。而在内质上,则注重静穆和闲缓,所谓“淑女”,就包括她的举止在内。这首诗刻划的这位女子,说明了诗人也是以此为审美标准的。“劳心悄兮”,“劳心”即忧心。“悄”,与第二章的“慅”,第三章的“惨”,都是形容忧愁不安的样子。此句是诗人自言其心情的烦闷。月光美,人更美,那窈窕的身姿象那雍容的举止,使得诗人一见钟情,而又无从表白,因而生发出无限的忧愁和感慨。爱美是人的天性,尽管那女子没有丝毫的觉察和反应,但诗人已经为之倾倒了,而这正说明了诗人的痴情和爱的深沉。《关雎》里所写的“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”,与此时此刻诗人心情是一样的。

这首诗的景色描写很有特色,“月出皎兮”,“月出皓兮”,“月出照兮”,柔美的月光本身就有无限的情意,而让它作为背景来衬托,则女子的倩影愈发显得秀美。同时,月光朦胧下,一个线条优美的女子在缓缓起步,更增頃了几分神秘的色彩,有一种朦胧美的韵味。所以,这一景色很富有画意,而画意又渗透了无限的诗情,把写景和抒情水乳交融在了一起。另外,人物形象只有两个,诗人愈扬妇子,则愈抑自己。把女子写得愈姣美,则自己愈觉得求之不得,难以攀比,可望而不可即,所以忧心愈重。这也是一种比照的手法。通过刻划“佼人”的美比照出诗人自己的痴情心理,让人觉得情之所发,合乎自然之理。

伍

咏月的诗句,最早怕就是这首了。

每首诗都有自己的意境,自己的情调。中国古代咏月的诗篇真是积案盈箱,汗牛充栋,比如《古诗十九首》的“明月何皎皎”、“明月皎夜光”,还有初唐张若虚的《春江花月夜》,等等等等,可谓各自有千秋。

相比于张若虚《春江花月夜》的静美悠然,这首《月出》更多展现给读者的是:迷离而怅惘的出尘之美。

《月出》虽然古朴至有些寒碜,却也把月下美人姿态翩翩、痴情男子焦躁不安的形象鲜明地刻画了出来,明月在诗中早已跟美人溶为了一体,月即美人,美人即月,看到皎洁明亮的月,怎能不想起那明眸盼,巧笑睛的美人?

一唱三叹、回思反转,哀怨不已。

徐徐然,那思之苦的煎熬跃然纸上,是为《月出》。

余此之外,观之月色的“皎”、“皓”、“照”,容貌的“僚”、“懰”、“燎”,体态的“窈纠”、“忧受”、“夭绍”,心情的“悄”、“慅”、“惨”,在古音韵中,也可定为一韵到底,犹如通篇的月色一样和谐。其中“窈纠”、“忧受”、“夭绍”俱为叠韵词,自然尤显缠绵婉约。

当然,这些词意的细微差异现在已很难说清。后人连篇累牍的解释,坦率地说,有些望文生义、强作解人之嫌也情有可原。

如今的我们只能凭全诗的意境和情调去心领神会。不过这也恰巧发挥了我们的想像,填补时间的变迁所造成的缺憾与空白。

《月出》写出了月儿与人儿的关系,同时暗暗解释了中国式的爱情,和谐与美的融合统一。

诗句是极度的纯洁,纯洁到足够撼动冰封僵硬的心。也正是这种诗意的纯洁,让造就诗文内容与涵义的永恒。

真可谓“美人如花隔云端”,如梦,似幻,此刻也许就近在咫尺,但在这朦胧的月光下,又似乎离得很远很远……

站在这纷繁的红尘中,我为这朴实而真挚的话语恒久地感动。

这是一首月下怀念爱人的诗。高悬的明月,可以千里同照,而清澈幽冷的月色,又常给人一种静谧孤寂的感觉,因此在月下是最容易勾起思乡怀人之情的。这首诗的作者就是如此,他在皎洁的月照下,想起了自己那位漂亮的爱人,于是心中被骚动,惶惶然不能自已,以至陷于深沉的痛苦之中。

这首诗在语言的运用上很有特色,姚际恒说:“似方言之聱牙(不顺口),又似乱辞(尾声)之急促,尤妙在三章一韵,此真风之变体,愈出愈奇者。每章四句,又全在第三句使前后句法不排。盖前后三句皆上二字双,下一字单;第三句上一字单,下二字双也。后世作律诗欲求精妙,全讲此法。

陆

《诗经》中的《周南•关雎》、《秦风•蒹葭》与本诗《陈风•月出》应该算作《诗经》中最美的三首情诗。它们是中国文学古典浪漫之美的滥筋之作,全都流溢着一种忧思之情。其意境之朦胧,使被追思者的形象在诗中显得缥缈而又令人不可捉摸。从被追求者是否现身来看,《关雎》的女主人公根本没有现身,《蒹葭》的被追求者似现非现,《月出》的女主人公可以看得见,却又抓不着。总之,追求者与被追求者之间都还存在着不同程度的情感距离,这种不同程度的情感距离,通过各不相同的艺术方式表述出来,就产生了三种互不相同的审美感受《关雎》的美温柔敦厚,《蒹葭》的美凄凉惆怅,《月出》的美舒幽柔亮。三者的爱情,基本上都还停留在思念的层次上、都还还停留在思念的层次上,都还没有追求到手。男主人公的情感、心态及感受也各不相同一一《关雎》的男主人公心焦,《蒹葭》的抒情主人公心凄,《月出》的男主人公心忧。总之,三者在美学及艺术的层次上,既有许多相似的地方,又有许多相互区别的地方。这些东西我们在这里不宜展开论述。但从诗歌的内容来看,《月出》一诗无疑是作者以男性的口吻所写的一首对月下美人的忧思之作。

就是这样一首很明显的情诗,汉代经生从政教的立场出发,竟将它歪曲为:“《月出》,刺好色也。在位不好德,而说(悦)美色焉。”(《诗序》)非得要从这样的微言中,伸发出教化之大义。郑玄对此无笺,表示他同意《序》说。到唐代,孔《疏》更为之张目,曰:“《月出》三章,章四句,至‘色焉’。正义曰:人于德色不得并时好之。心既好色,则不复好德,故《经》之所陈唯言好色而已。《序》言不好德者,以见作诗之意耳。与《经》无所当也。《经》三章,皆言在位好色之事。”这种拘泥于《序》说,为阐扬儒家教义的护短之词,表面上是发明隐微,实际上是守文滞固,曲解诗意,纠属无端之见比附之词,不足为训。至宋代,理学家朱熹首先冲破桎梏,用文学家的目光审视该诗,认为:“此亦男女相悦而相念之辞。言月出则皎然矣,佼人则僚然矣,安得见之而舒窈纠之情乎?是以为之劳心而悄然也。”看来,朱熹虽然是理学家,在这首诗上却能够尊重诗之本文,谓之“男女相悦而相念之辞”,并未以道学家的面目批之日“淫诗”。这种说法揭开了本诗的情诗面目,比较贴近诗意,得到后世大多数研究者的认同。清方玉润《诗经原始》就认为:“此诗虽男女词,而一种幽思牢愁之意,固结莫解,情念虽深,心非淫荡。”说明方氏不但承认这是一首“男女之词”,还特别强调该诗非“淫荡”之词。除此之外,还有人认为本诗是“托兴”于君亲朋友之间,是所谓“以男女之事比兴君臣朋友之义”,亦属强作穿凿:当代说《诗》者,基本上都承认本诗的情歌本质。《古诗观止》认为此诗反复吟咏的相同的主题是:“皎洁的月光下,美人儿明丽动人,姗姗独行,满怀忧愁。”《中国文学大辞典》认为该诗“当是月下怀人之诗”。《孔子.孔学启示录.诗经启示录》认为:这是一首对月怀人的爱情诗。《诗经百科辞典》断定:这是一首月夜相思曲,也是一幅月下美人图。

在笔者看来,本诗意旨虽然由古至今存有分歧,但是本诗的文字内容还是比较容易疏通的。诗歌第一章讲,月亮出来,晶莹皎洁,那心爱的人儿,姣美怡人。她轻盈地缓步在月儿下面,步履优雅,体态密窕,让我忧思无度。第二章、第三章,复沓回环,重章叠唱,内容和第一章大体相似,只是中心词语更换以后,诗歌的情感力度有所加强。全诗共三章,章四句。各章第一句既兴且赋,着力描写月光;第二句突出描写月光下的美人;第三句重点描写美人的体态;第四句全力抒发抒情主人公的忧思之情。每章第一句的中心词“皎”、“皓”、“照”,不但复沓押韵,而且作者以此分别写出了月光的不同方面,“皎”言月光之“质地”(皎洁)、“皓”言月光之“表征”(皓白)、“照”言月光之“动态”(照耀。此“动态”是月光辐射照耀时的一种感觉,并非真动,是为“不动之动”),这里着重体现的是月夜的明亮和安静,仅仅这三个中心词,就使整首诗歌笼罩在月色之中,满世界都是临空高照的明月。

每章第二句中心词“僚”、“懰”、“燎”,复沓同声,展现的是月下美人的静态美,这种静态美与月光之美融合为一,几乎分不出作者是写月还是写人,二者浑然一体,相互辉映。月之晶莹亦女之晶莹,月之洁白亦女之洁白,月之纯净亦女之纯净,月之柔和亦女之柔和,这样愈发显示出这位窈窕的月下佳人之娇柔、细嫩、冰清玉洁。是所谓写月即写美人,写美人衬以月色。作者以此分别写出了月下美人美貌的不同层次,“僚”状美貌之“质素”(美好)、“懰”状美貌之“表征”(亮丽)、“燎”状美貌之“动象”(明媚动人、容光焕发。亦系“不动之动”的感觉描写)。每章第三句中心词“窈纠”、“忧受”、“夭绍”,均系叠韵连绵词,写出的是月下美人的步履舒迟、袅娜多姿、清爽宜人的动态美,这种动态美完全寓于清幽、明亮、安静、和谐的月光之中,显示出月下美人的安详、温和、娴雅、恬静、轻柔以及无与伦比的迷人的魅力。作者以此分别暗示美人诱人的体态在抒情主人公心理上所引起的不同感受,“窈纠”者摄其魂、“忧受”者收其魄、“夭绍”者膨胀其情,此皆异姓相吸之故。

由于女主人公超凡脱俗的美,在抒情男主人公心理上引起的反映越来越强烈。由“摄其魂”的注意力定向集中,而至于“收其魄”的不可逆转,甚至无法忍受,进而至于“膨胀其情”的狂热爱恋。因此,每章第三句表面上是描写女主人公的体态,实质上暗示的是抒情男主人公爱恋之情的不同层次。由此对应的自然引出每章最后一句抒情男主人公在得不到女主人公的回应时,其“忧思”程度在反方向上不同的表现层次,前一句定向注意的程度愈集中、愈强烈,后一句对应的情感程度也愈强烈、愈不可忍受。是以作者分别以“悄”、“慅”、“惨”三个不同程度的中心词,用复沓叠韵的方式,直接地对应地抒发了抒情主人公忧思之情的不同程度,“悄”言其爱之初,情感尚如潜流,忧愁开始纠集,苦闷如影随形;“慅”言其爱已深、情思恍如江河之奔突,使其无法抑制,而至于搔首踟瞬,难以自拔。此刻忧愁已经郁结,焦灼而生哀伤;“惨”言其爱之狂,情欲几已似汪洋之泛滥,痴迷而难以自拔,斯人却好像浑无所动,故而抒情主人公此刻心火难弭以至于有凄惨、悲痛之感。

总之,每章第三句女主人公体态的描写,是随着抒情男主人公热恋情感的升华而逐渐增强其吸引力,对应的每章第四句因第三句所暗示的情感的逐渐深化,则其忧思之情的抒写即对应地愈加煎熬、难以忍受。而第一句月光的描写、第二句对美人美貌的描写,均与后面两句配套。每章前三句所体现的思恋的深刻程度正好与每章最后一句所抒发的忧愁程度成反比。全诗在逻辑系统上无懈可击,由月光而至美人,由美人而至其体态,再由体态中所暗示的情感而抒发出男主人公的情感。大体上是由远到近(由月光而至美人),由近而至特写(由美人而至其体态),再由外到内(由对女主人公的描写而转至对男主人公内心忧思之情的抒发)。

表面上是描写月下美人,实质上这种描写是随着抒情男主人公的目光、心态、情感而逻辑地横向、纵向逐次变化、渐次升华,其横向变化由作者在每章内部完成,其纵向递进由作者在每章对应的第一、二、三、四句中复沓回环、纵向实现,譬如每章第一句的“月出皎”、“月出皓”、“月出照”即属此例,随着主人公爱恋情感的加深,月光也显得愈来愈可爱、愈来愈温暖(“皎”、“皓”、“照”三词给人的触觉感觉分别是:“皎”者冰清玉洁、偏凉,“皓”者已然温暖、“照”者更其热烈)愈来愈生动,这也就对应地反衬出抒情男主人公最后的忧思之情愈来愈凄惨、愈来愈心痛。像这样运用套语系统,以重章叠唱的方式来谋篇结构的诗歌,在《诗经》尤其是《诗经?国风》中比比皆是。

那么,诗中抒情男主人公忧思的对象的具体身份到底应该怎样界定呢?她究竟是他的情人、妻子还是暗恋对象,这一点诗歌并没有明确告诉我们,我们也不得而知。再者他忧愁的具体内容到底是什么?是失恋,是家庭的破裂、夫妻的失和,还是毫无指望、毫无回应以至于绝无可能的暗恋?如此等等,亦不可知。这样,诗歌就给鉴赏者的审美想象留下了无尽的审美空白,可以供其思绪在诗歌意旨的框架内作广阔的驰骋、读者吟通着这样一首窈窕之诗,胸中照耀着明月之光,心头回旋起诗经时代美妙的旋律,体味着月夜的相思,遥视着月下的美人。在这样的审美陶醉中,诗歌本身好像已经不再重要了,重要的是移情活动本身的审美价值。我们看整首诗歌,实际上并没有具体地描写月下美人的眼睛、面容、肌体、肤色、衣着,也没有描写她的言谈、笑容、人际交往等等,也就是说,作者写美人,并没有从美人本身着笔,而是将美人的美消融于晶莹玉洁的月色之中,以环境、背景来衬托美人,作者重点运用“僚”、“恻”、“燎”、“舒窈纠”、“舒忧受”、“舒天绍”这样一些直觉性的整体性的形容词或者副词,就活托出一位月下美人的形象,而没有费力去写她的唇红齿白、一颦一笑、谈吐言行。这一点充分体现了中国古代美学重直觉重整体的审美特征。

这种直觉的整体性的描述,感觉起来是清晰的,看起来却有点模糊,结果给诗歌留下许许多多的空白,造成必要的审美距离,使诗歌显示出朦胧诗的某些特征,给读者留下无穷无尽的想象余地,使其享受到无穷无尽的美感。诗中抒情男主人公眼中的美人,可望而不可即,犹如后世曹植笔下的洛水女神,让其忧思怅惘、痛苦无着。然而全诗无论写美人,还是写月光、忧思,笔法都非常简练,格调都非常高洁,情韵都非常清爽、柔和,让人觉得诗中的情感是那样的纯洁、美好,即便是忧愁,也是健康的忧愁,发乎本性,无可指责,属于合理的爱恋追求,是对幸福生活的一种高质量的向往,值得肯定。这些特征,根源于诗歌中抒情男主人公对他所向往的女子歌颂与赞美之时,所邦发的正面情感内容,也根源于诗歌意境(见本文最后一段的描述)的清幽、阔远、舒爽宜人,还得力于本诗的音乐美、形式美、朦胧美以及审美意象的直觉性、整体性特征。其中除过音乐美、形式美,其他几项特征在前面我们已经论述过了。这里我们重点说一说该诗的音乐美、形式美,这两种美不仅表现在诗歌所有的句子都是以“兮”字结尾,还表现在诗歌的韵脚都落在每句的倒数第二个字上,通篇句句押韵(第二章今音不协,古音则四字都在幽部),一韵到底。诗歌重起一章时,所有押韵的字都不再重复,几乎全都换成了同义词(见上段分析,比如每章第二句的“僚”、“懰”、“燎”,每章第四句的“悄”、“慅”、“惨”)。这样,使得整首诗歌在形式上显得整齐、回环,语音上显得和谐、优美,用词上显得错综而有变化,词语上显得委婉精练,韵律上大有繁音促节之感,是所谓“统一中有变化,变化中见统一”。所有这一切,又都相得益彰。

除此之外,有人认为本首诗歌作者描写的是实境,即抒情主人公远远地看着女主人公时的此情此景;有人认为描写的是虚境,所谓忧思成像,虚想而来的彼时彼景,可能是回忆,也可能根本就没有这么一回事,纯属抒情主人公愁思时的臆想之词。这一点读者可以根据自己的审美经验以及审美趣味,自做斟酌。清方玉润在其《诗经原始》中就认为本诗是:“从男意虚想,活现出一月下美人。”断定本诗是“从男意虚想”而来,即认为此诗是在抒情男主人公“幽思牢愁”、“固结莫解”(引句见本文第一段)而“情念”极深时“虚想”而成,不一定实有其事。最后笔者还想强调一点,本诗以及与本诗所类同的古典诗歌所蕴含的古典浪漫之美,是一种沁人心脾的舒爽之美、甘甜之美。其间朦胧的忧伤、含蓄的情思,真诚的相思,绝不同于现代爱情所追求的那种大红大绿的强烈的刺激。想一想这种纯洁的爱,它不止使人的人格得到升华,也使人的灵魂同时得到了陶冶、净化!读者涵咏此诗,不仅可以欣常其杰出的形式结构,也可以想象它令人心荡神摇的美好境界。按《孔子•孔学启示录?诗经启示录》的描绘,就是:“温柔如水的月光,轻轻摇曳的树枝,微微飘浮凉意,静谧的大地,唧唧的虫鸣声。情怀是特别的:若隐若现的身影,似明似暗的举止,雾中看花般的仪容,欲前不前的心态,暗自撩动的心弦,情不自禁的忧伤。”这一切,都不由使人心怡神荡,情思涌动,是所谓“月上柳梢头,窈窕月色下”,万世艳羨之境界也!绝非一个“苗条”可以形容的美人,乃是爱情月光下的惊奇!这让我们知道,《诗经》时代的爱情就已和月光紧紧联系了起来,难怪后世的爱情总是在月光里徜徉!

柒

《国风•陈风•月出》虽短,但关于本诗的诗旨,还是颇有争议的:

1、“刺时说”。《毛诗序》认为是讽刺陈国统治者“好色”:“《月出》,刺好色也。在位不好德,而说美色焉。

2、相悦相念说。朱熹《诗集传》谓:“此亦男女相悦而相念之辞。言月出则皎然矣,佼人则僚然矣,安得见之而舒窈纠之情乎?是以为之劳心而悄然也。”

3、“月下怀人说”。《中国文学大辞典》认为该诗“当是月下怀人之诗”。《孔子•孔学启示录•诗经启示录》认为:“这是一首对月怀人的爱情诗。”《诗经百科辞典》断定:“这是一首月夜相思曲,也是一幅月下美人图。”

4、高亨《诗经今注》认为描绘“陈国统治者,杀害了一位英俊人物”。多认为是月下相思的爱情诗。

显然,第一种和第四种说法没有依据,太牵强了。而在朱熹的“相悦相念说。与“月下怀人说”之间,笔者是倾向于怀人说的。

何也?

一曰本诗是虚写“佼人”。其人容貌的“僚”、“懰”、“燎”,体态的“窈纠”、“忧受”、“夭绍”,无一不是虚写,无疑确是作者在“月出”时对“佼人”的思念和感情升华。

二曰,《月出》每一段的最后一句,都是以忧伤思念落笔,说“劳心悄兮!劳心慅兮!劳心惨兮!”如果是男女“相悦相念”,那作者为何还感到特别“劳心悄兮”呢?

正如清代方玉润《诗经原始》说《月出》:“从男意虚想,活现出一月下美人。”因此,本诗无疑是作者在月下怀人矣。

本诗文字优美,意境更佳。诗人郑振铎曾经这样描述本诗的意味:“其情调的幽隽可爱,大似在朦胧的黄昏光中,听凡令的独奏,又如在月光皎白的夏夜,听长笛的曼奏。”这种“月上柳梢头,惊艳月光下“的境界,难怪要被高老师称为“是中国文学古典浪漫之美的滥觞之作“。

不过,本诗虽然朦胧而浪漫、迷离而怅惘,但更充满着忧伤和焦躁。

焦竑《焦氏笔乘》说:意中事。”那么,为何诗人这般的忧愁呢?

笔者认为,原因有三:一是彼僚佼人,如皎洁之月,太过美好,令诗人自惭形秽,忧忡忡;二是彼瀏佼人,诗人思之念之,“思念是一种病”,让其焦躁不安;三是彼燎佼人,如月之朦胧迷离,可望不可即也。令诗人又愁又烦。

《月出》是月下怀人诗之鼻祖,描写一个月光下的美丽女子。每章第一句以月起兴,第二句写她的容色之美,第三句写行动姿态之美,末句写诗人自己因爱生愁,因爱烦忧的相思之情。

捌

“谁在遥望,月亮之上,有多少梦想在自由的飞翔",凤凰传奇的这首歌火遍大江南北,却不知词的意境竟然来自于《诗经》,自从有了《月出》这首诗之后,中国的月文化渐渐成熟到举世无双,月几乎代表着圆满、圣洁、高贵、明亮等等所有美好的意象。尤其是八月十五夜,更是月亮最极致最华丽的亮相。

这首《月出》是《诗经》中最美的诗。……明月、美人和我们的心,是这首诗的三个主要意象,抓住这三个意象,抓住的就不仅是这首诗,而是整个意境,整个世界。

中秋望月,望月怀人是亘古不变的主题。月下的迷离,相思的惆怅,这一无数次出现在中国古典诗词中的意象,追根溯源,便是这一首《月出》“月出”一词,突出了其“出”这一时刻,将这种美好,从无到有,全面而细致地展示给读者,不仅增먹了其动感,还有一种神秘感和朦胧感潜藏其中。

诗作以对月色的描摹开端,“月出皎兮”,“月出皓兮”,“月出照兮”,反复的回环中,营造出一副愈来愈明亮的画面,“皎”,突出月光的明净无,“皓”,突出月光的明亮广阔,“照”则是重点凸显其光线充足,普照大地,把世间的一切都浸润在那一片柔美里。这一步一步地递进,展现出时间的逐渐流逝,可见作者的相思和幻想并非一小会,而是持续了整整一个晚上。

接下来,作者开始描绘那位意中女子的面容、身姿、体态。“僚”、“懰”、“燎”,反映出其美丽的容貌,婀娜的体态;“窈纠”、“忧受”、“夭绍”三组联绵词,表现她身材的苗条、秀美,以及行步时摇曳生姿、从容不迫的姿态。这种舒缓安静的气质美,比外表更富有魅力。

“劳心悄兮”、“劳心慅兮”、“劳心惨兮”三句,作者将笔触转向自身。他因爱慕伊人而变得心神不安,诗人愈赞美女子的美好,就愈是阻碍了自己表白的可能。他用赞美在两人之间制造了一种可望不可即的距离感。

《月出》的语言是柔婉缠绵的。通篇各句皆以感叹词“”收尾,这在《诗经》中并不多见。“”的声调柔婉、平和,连续运用,正与无边的月色、无尽的愁思相协调,使人觉得一唱三叹,余味无穷。

2、《月出》的后世影响

在这静谧的深夜,诗人月下独自地长久地徘徊,一任风拂面,一任露沾衣,一任泪满襟,对月叹,长咏怀,思美人,怅惘然,将这首诗推到了咏月怀人诗的鼻祖的地位。

唐朝李白的“若见天涯思故人,浣溪石上窥明月。”写出了思人的最高境界,如果说你思念故人了,那就请你望一望天上的明月寄托相思吧。

“露从今夜白,月是故乡明。”杜甫的《月夜忆舍弟》更是直抒胸臆,那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。月亮都是一样,作者却感觉家乡的月亮最明亮。

到了宋代诗中的月亮更柔和起来。“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。”宋代晏殊的诗《寓意/无题.油壁香车不再逢》诗里写出了月亮的情感,院子里、池塘边,梨花和柳絮都沐浴在如水的月光之中,营造出一个意境清幽、情致缠绵的境界。

“明月几时,把酒问青天。不知天上宮阙,今夕是何年。”这一年苏轼在山东诸城任太守,八月十五看见明月,也想念弟弟苏撤,所以把酒问月怀人,从明月诞生的时候起到现在已经过去许多年了,不知道在月宫里今晚是一个什么日子。诗人想象那一定是一个好日子,所以月才这样圆、这样亮。

到了现代,席慕蓉说,“故乡的歌是一支清远的笛,总在有月亮的晚上响起。”更加直白地写出了月夜相思的可贵。

一个月亮,从诗经时代开始,日落夜升,四季轮回,一直延续了3000多年,从来也不知疲惫,没有倦怠。人们就这样痴痴地望着它,不吝啬任何语言地歌颂它,带着不同的相思,同样的深情。

人们说,愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁;人们还说,思君如满月,夜夜减清辉。

凉风有信,皓月无边。中秋月圆之际,愿千里婵娟、星河璀璨、人间美满。