本文目录一览:

“金木水火土”如何影响“心肝脾胃肾”

文:遇见心理

儒家五常:仁、义、礼、智、信;同时亦对应五行:木、金、火、水、土;还对应人体五脏:肝、肺、心、肾、脾。

仁对应肝,仁德养肝,肝五行属木

义对应肺,义德养肺,肺五行属金

礼对应心,礼德养心,心五行属火

智对应肾,智德养肾,肾五行属水

信对应脾,信德养脾,脾五行属土

仁者,人人心德也。心德就是良心,良心即是天理,做人必须善良,有良知,一善解百灾。

孔子把“仁”作为个人道德修养的最高境界,把“爱人”作为道德的根本要求,把“天下归仁”作为最高的社会道德理想。讲“仁”,就是讲人与人的关系,讲人对人的爱,由对父母之爱、兄弟姐妹之爱,进而推及对他人之爱。

义者,宜也,则因时制宜,因地制宜,因人制宜之意也。所当做就做,不该做就不做。做人必须遵守规则,公正无私,勇于奉献。

《礼记》中庸:“义者宜也。尊资为大。”中华传统文化把义与仁并用,作为传统道德的核心内容,提出了“仁义道德”、“仁至义尽”、“杀身成仁”、“舍生取义”的思想。“义”是合宜、应当、应该之意,是作为人应该遵循的最高道义。利他,不以损害和出卖他人尤其朋友来换取一己的生存和利益。

礼者,示人以曲也,己弯腰则人高,对他人即为有礼,因此敬人即为礼。不以尊卑取人,与人真心相待也。

“明礼”,从广义说,就是讲文明。作为伦理制度和伦理秩序,谓“礼制”;作为待人接物的形式,谓“礼节”、“礼仪”;作为个体修养,谓“礼貌”;用于处理与他人的关系,谓“礼让”。明礼、礼貌、礼让、礼节、礼制,是中华民族传统美德的体现。

智者,知也,无所不知也。明白是非、曲直、邪正、真妄。做人要有大智慧,不要沉湎于小聪明。

“智”在知道遵道。学而致知,不知不觉,智而不奸。“仁、义、礼、信”是为人处事的基本原则,而要将这一切联系起来就需要“智”贯穿其中,否则即使有“仁、义、礼、信”加持于身,也都不可能通达无碍。

信者,乃人言,是说人要对自己说过的话负责任,这是做人的根本,是兴家旺业之道。守信用、讲信义是社会共认的基本美德。

孔子把“信”列为对学生进行教育的“四大科目”(文、行、忠、信)和“五大规范”(恭、宽、信、敏、惠)之一,强调要“言而有信”,“信则人任焉。”“以诚待人”、“以信取人”、“一诺千金”、“诚实守信”等传统美德千百年来为人们所推崇并发扬光大。

古人认为东方属木主仁,西方属金主义,南方属火主礼,北方属水主智,中央属土主信。

五行相克是:木克土,土克水,水克火、火克金、金克木;

五行相生是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

五行之木,亦主于仁。仁则不杀。故以不杀配仁也。

五行之水,亦主于智。智则不盗。故以不盗配智也。

五行之金,亦主于义。义则不邪淫。故以不邪淫配义也。

五行之土,亦主于信。信则不妄语。故以不妄语配信也。

五行之火,亦主于礼。礼则防于过失。故以不饮酒配礼也。

《老子》五十一章指出:"道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。"

一个"德"字,体现出我们对自然万物化生的理解、感悟和感恩,我们要以这种生养万物的情怀和德行去对待生活,修养五德,调和五脏六腑及身心,脏腑慢病也就得以化解或缓解。

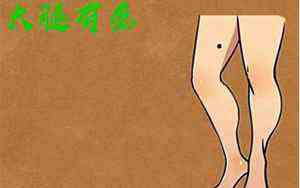

例如:肝属木,肺属金,金克木。控制欲强,爱挑剔别人,肺气过旺,就会伤肝。过激之气退去之后,肝经就会舒畅,肝部就会觉得轻松。金气过重的人需要学会一笑而过。因为人只要一笑,全身紧张的气就放松,脏器就得到舒缓,病症就会缓解。当人一懂得反省自己时,智慧就开了,心结一打开,气血一通,然后身体就好了。

所以,疾病与个人的秉性、心气、性格和修为辩证互动,大部分身心疾病与仁、义、礼、智、信的缺失有直接关系。欲治病养生,不可不知。

《孟子》一书中,公孙丑问孟子:"敢问夫子恶乎长?"

孟子曰:"难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不嫌于心,则馁矣。我故曰告子未尝知义,以其外之也。必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长也,无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而偃之者,芒芒然归,谓其人曰:'今日病矣,予助苗长矣。'其子趋而往视之,苗则稿矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。"

孟子所谓的浩然之气,就是长存于天地之间的五常之气。

这个充沛于天地之间的浩然正气,孟子强调需要去养。养天地之间的五常之气,以滋养资生五脏,这需要修身养性,改心换性,洗心革面,忏悔认罪。

我们人最大的敌人就是自己。病从何来,病从何去,关键也在于自己。

因此,我们需要懂得调整自己的内心,乐天知命,不偏执,不固执,降伏己心,把自己缺失的德性补上,把仁、义、礼、智、信做到位,清除戾气,善养五常之气。

一起弘扬传统文化,共勉之!!

“金木水火土”如何影响“心肝脾胃肾”

文:遇见心理

儒家五常:仁、义、礼、智、信;同时亦对应五行:木、金、火、水、土;还对应人体五脏:肝、肺、心、肾、脾。

仁对应肝,仁德养肝,肝五行属木

义对应肺,义德养肺,肺五行属金

礼对应心,礼德养心,心五行属火

智对应肾,智德养肾,肾五行属水

信对应脾,信德养脾,脾五行属土

仁者,人人心德也。心德就是良心,良心即是天理,做人必须善良,有良知,一善解百灾。

孔子把“仁”作为个人道德修养的最高境界,把“爱人”作为道德的根本要求,把“天下归仁”作为最高的社会道德理想。讲“仁”,就是讲人与人的关系,讲人对人的爱,由对父母之爱、兄弟姐妹之爱,进而推及对他人之爱。

义者,宜也,则因时制宜,因地制宜,因人制宜之意也。所当做就做,不该做就不做。做人必须遵守规则,公正无私,勇于奉献。

《礼记》中庸:“义者宜也。尊资为大。”中华传统文化把义与仁并用,作为传统道德的核心内容,提出了“仁义道德”、“仁至义尽”、“杀身成仁”、“舍生取义”的思想。“义”是合宜、应当、应该之意,是作为人应该遵循的最高道义。利他,不以损害和出卖他人尤其朋友来换取一己的生存和利益。

礼者,示人以曲也,己弯腰则人高,对他人即为有礼,因此敬人即为礼。不以尊卑取人,与人真心相待也。

“明礼”,从广义说,就是讲文明。作为伦理制度和伦理秩序,谓“礼制”;作为待人接物的形式,谓“礼节”、“礼仪”;作为个体修养,谓“礼貌”;用于处理与他人的关系,谓“礼让”。明礼、礼貌、礼让、礼节、礼制,是中华民族传统美德的体现。

智者,知也,无所不知也。明白是非、曲直、邪正、真妄。做人要有大智慧,不要沉湎于小聪明。

“智”在知道遵道。学而致知,不知不觉,智而不奸。“仁、义、礼、信”是为人处事的基本原则,而要将这一切联系起来就需要“智”贯穿其中,否则即使有“仁、义、礼、信”加持于身,也都不可能通达无碍。

信者,乃人言,是说人要对自己说过的话负责任,这是做人的根本,是兴家旺业之道。守信用、讲信义是社会共认的基本美德。

孔子把“信”列为对学生进行教育的“四大科目”(文、行、忠、信)和“五大规范”(恭、宽、信、敏、惠)之一,强调要“言而有信”,“信则人任焉。”“以诚待人”、“以信取人”、“一诺千金”、“诚实守信”等传统美德千百年来为人们所推崇并发扬光大。

古人认为东方属木主仁,西方属金主义,南方属火主礼,北方属水主智,中央属土主信。

五行相克是:木克土,土克水,水克火、火克金、金克木;

五行相生是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

五行之木,亦主于仁。仁则不杀。故以不杀配仁也。

五行之水,亦主于智。智则不盗。故以不盗配智也。

五行之金,亦主于义。义则不邪淫。故以不邪淫配义也。

五行之土,亦主于信。信则不妄语。故以不妄语配信也。

五行之火,亦主于礼。礼则防于过失。故以不饮酒配礼也。

《老子》五十一章指出:"道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。"

一个"德"字,体现出我们对自然万物化生的理解、感悟和感恩,我们要以这种生养万物的情怀和德行去对待生活,修养五德,调和五脏六腑及身心,脏腑慢病也就得以化解或缓解。

例如:肝属木,肺属金,金克木。控制欲强,爱挑剔别人,肺气过旺,就会伤肝。过激之气退去之后,肝经就会舒畅,肝部就会觉得轻松。金气过重的人需要学会一笑而过。因为人只要一笑,全身紧张的气就放松,脏器就得到舒缓,病症就会缓解。当人一懂得反省自己时,智慧就开了,心结一打开,气血一通,然后身体就好了。

所以,疾病与个人的秉性、心气、性格和修为辩证互动,大部分身心疾病与仁、义、礼、智、信的缺失有直接关系。欲治病养生,不可不知。

《孟子》一书中,公孙丑问孟子:"敢问夫子恶乎长?"

孟子曰:"难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不嫌于心,则馁矣。我故曰告子未尝知义,以其外之也。必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长也,无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而偃之者,芒芒然归,谓其人曰:'今日病矣,予助苗长矣。'其子趋而往视之,苗则稿矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。"

孟子所谓的浩然之气,就是长存于天地之间的五常之气。

这个充沛于天地之间的浩然正气,孟子强调需要去养。养天地之间的五常之气,以滋养资生五脏,这需要修身养性,改心换性,洗心革面,忏悔认罪。

我们人最大的敌人就是自己。病从何来,病从何去,关键也在于自己。

因此,我们需要懂得调整自己的内心,乐天知命,不偏执,不固执,降伏己心,把自己缺失的德性补上,把仁、义、礼、智、信做到位,清除戾气,善养五常之气。

一起弘扬传统文化,共勉之!!

木、火、土、金、水五行如何相生相克?

木、火、土、金、水五行如何相生相克?

五行是中华民族创造的哲学思想。多用于哲学、中医学和占卜方面。五行学说是中华文明重要组成部分。古代先民认为,天下万物皆由五类元素组成,分别是金、木、水、火、土,彼此之间存在相生相克的关系。五行是指木、火、土、金、水五种物质的运动变化。所以,在中国,“五行”有悠久的历史渊源。

金木水火土五行相生相克:

木生火者,木性温暖,火伏其中,钻灼而出,故木生火;火生土者,火热故能焚木,木焚而成灰,灰即土也,故火生土;土生金者,金居石依山,津润而生,聚土成山,山必长石,故土生金;金生水者,少阴之气,润燥流津,销金亦为水,所以山石而从润,故金生水;水生木者,因水润而能生,故水生木也。

天地之性,众胜寡,故水胜火。精胜坚, 故火胜金。刚胜柔,故金胜木。专胜散,故木胜土。实胜虚, 故土胜水。

金克木,因为金属铸造的割切工具可锯毁树木。(有矿的土地不长草)

木克土,因为树根吸收土中的营养,以补己用,树木强壮了,土壤如果得不到补充,自然削弱。

土克水,因为土能防水。(兵来将挡水来土掩)

水克火,因为火遇水便熄灭。

火克金,因为烈火能融化金属。

五行相生:金生水,水生木、木生火、火生土、土生金。

我国各朝代的五行,是相克,还是相生?

我国五行学说,不仅用于观察世界、归纳世界、认知世界,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面,特别是秦汉之前,对五行学说很认可,并且严格按照五行学说去实施。

五行起源于商周,古人认为,世界的组成元素是金、木、水、火、土,万物都是这五种元素组成,并且由此衍生出五行相生相克的五行学说,并且把五行与万物都联系起来。

根据五行学说:木克土,土克水,水克火、火克金、金克木。木为青色,土为黄色,水为黑色,火为红色,金为白色。

战国时齐国人邹衍用五行相胜说来解释朝代的变更,创立了五德终始说。按他的说法,黄帝是土德,夏禹是木德,商汤是金德,周文王是火德,而将来代周的一定是水德。因为水胜火,火胜金,金胜木,木胜土,土胜水。

这种学说把王朝的更替和五行,说成是无限循环的。既是神学,也是神秘的历史循环论。而这五行相克,前朝多被新朝所克,历朝历代所谓顺应天命,都与崇尚的五行学说密切相关,

当然,按邹衍的说法,商朝是尚白,但夏朝尚青色存疑,目前找不到夏朝尚青色的依据,其实在秦汉之前,黑色一直是主色。

周朝是火德,所以尚红色,天子和大臣的服装基本是以红、黑为主,秦国认为自己是水德,因此尚黑,秦始皇统一六国后。黑色成为全中国的主色,就连朝堂装修也以黑色为主基调。

但到了汉朝,刘邦比较有意思,秦朝时间太短,不承认秦朝水德,就认为自己是水德,这样就克周朝的火德,刚开始尚黑,汉武帝刘彻即位后,感觉还是不行,毕竟秦朝是存在的,就改成土德,尚黄。

到了西汉末年,刘向父子融入八卦方位的学说,“新五德学说”由此诞生,即王朝更迭并不是血腥的一个克一个,而是一个生一个,是相生的,即木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

以前的王朝“德性”全弄错了,刘向父子从伏羲开始,推导出一系列世系及“德性”,

伏羲(木)-炎帝(火)-黄帝(土)-少昊(金)—颛顼(水)-帝喾(木)-尧(火)-舜(土)—夏(金)—商(水)—周(木)——汉(火)。

重新排定位于“西方”的秦为“白统”,属金;而汉为“赤统”,属火,火克金。于是便有了“汉高祖斩白蛇”这样一个赤帝之子把白帝之子杀掉的故事,也就有了崇尚赤色的说法,“改德”太麻烦,服装得全换,这个学说当时没人响应。

而王莽篡汉建立新朝后,为了证明其政权的合法性,采用刘向父子的“新五德学说”,新朝是火生土,土德,尚黄。

而在汉光武帝刘秀光复汉室之后,相生的“新五德说”已深入人心,也正式承认这个说法,从此确定汉朝为火德,尚红色,因首都在洛阳,火克水,还把洛阳改为雒阳,汉朝也被称为“炎刘”。

到了三国时期,曹丕、孙权皆尚土德,尚黄色,蜀汉延续汉的火德,尚红色。

两晋时期,晋朝取代魏,土生金,自然定为金德,但是晋朝很乱,东晋十六国和南北朝有用“相生”,也有用“相克”,也有认为自己是正统的,直接用前朝的德,是个德性混乱的时代。

隋朝重新统一中国,由北周木生火,火德,尚红。

唐朝替代隋朝,火生土,属土德,尚黄。

宋朝是篡后周立宋,为木生火,火德,因此宋朝皇帝的龙袍一般用红色。当北宋灭亡之后,为了表明自己继承的是最正统的政权,宋高宗特地将南宋开朝的年号定 为“建炎”。

宋朝时,女真金国兴起,自认属金,灭宋朝时,为火生土,因此金朝人从金德改成了土德。

元朝代金,为土生金,金德,尚白。

明朝弃用相生之理,改为相克,火克金,崇尚火德,且明朝皇帝姓朱,朱就是红,因此明朝尚红。

清朝延续相克原理,水克火,定水德,相传,明有“三重火”之说,一重为炎汉之火,一重为朱姓火赤火,一重为“明”之拆为日月,皆火,于是国号为“大清”,以三点水专克明朝的三重火。

所以到底是相克还是相生,完全是人的解释,战国邹衍认为是相克,西汉刘向认为是相生,双方各有各的道理,每个朝代采取什么“德”,那就看学者的争论和皇帝的喜好,无论相生还是相克,对普通老百姓影响不大,但五行学说走进了普通老百姓的生活,五行相生相克在中医、养生、建筑、相术等各方面广泛运用。

自隋唐以来,皇帝的服饰都是以黄色为主的,特别是到清朝。今天我们的国旗,依然使用了红、黄两种颜色,也可说这多少受到自汉代以来崇尚“赤”、“黄”二色的民族文化传统的影响。

土能存钱,木能花钱,水能克钱,火能挣钱!

#秋日生活打卡季#在探索金钱与人生的关系时,我会探究一种古老的五行观念:木、火、土、金、水。

五行观念是古代中国人观察宇宙万物的理论之一,认为自然界中的万物都由五种基本元素组成,分别是木、火、土、金、水。而本文的着眼点并非这些抽象的概念,而是我们在现实生活中会面临的一个问题:钱。我注意到,人们通常会认为某些五行元素与钱财相关。比如,土能存钱,木能花钱,水能克钱,火能挣钱。

我将运用我在五行理论上的专业知识,以及对人类心理学的深刻理解,去描绘出五行观念在金钱问题上的实际应用。我选择了五行中的木、火、土、金、水作为主题,分别代表了挣钱、花钱、存钱、借钱和省钱。这五个主题在我看来,可以涵盖人类与金钱的所有互动。

挣钱,这是一个最基本的问题。木能挣钱,是因为木代表了生长和繁荣。如同树木一样,努力工作的人会获得回报。在五行理论中,木也能挣钱,因为树木能为我们提供食物和空气,它们是我们的生存之源。然而,挣钱并非易事。人们需要具备创新、勇气和决心等品质,才能在竞争激烈的市场中立足。

花钱,这是一个人们普遍头疼的问题。火能花钱,因为火代表了热情和活力。在五行理论中,火是用来燃烧的,它可以帮助我们释放能量和热情。然而,过度消费可能导致财务困难。因此,我们需要学会理性消费,避免浪费。

存钱,这是我们应对紧急情况的一种方式。土能存钱,因为土代表了稳定和持久。在五行理论中,土是用来耕种的,它可以帮助我们建立稳定的经济基础。然而,存钱并不容易。我们需要学会控制支出,并制定预算计划。

借钱,这是一个充满风险的行为。水能借钱,因为水代表了流动和变化。在五行理论中,水可以流动到任何地方,这使得我们可以借钱来满足我们的需求。然而,借钱也意味着我们必须承担还债的责任。如果我们不能按时还款,我们可能会陷入债务困境。

省钱,这是我们控制开支的一种方式。金能省钱,因为金代表了纯净和清洁。在五行理论中,金可以用来提炼金属,这可以帮助我们识别和减少不必要的开支。然而,省钱并不意味着我们必须过着节俭的生活。我们应该学会投资自己,通过学习和提升技能来增加未来的收入。

总的来说,五行观念可以帮助我们更好地理解金钱的问题。我们应该努力挣钱、理性花钱、控制支出、借钱时要谨慎、以及省钱以应对紧急情况。但是,最重要的是我们应该保持理性思考和谨慎决策。

只有这样,我们才能在这个充满挑战和机遇的世界中取得成功。

阴阳五行(二)

五行,即木、火、土、金、水五种物质的运动。在古代人民长期的生活和实践中认识到五行是不可缺少的最基本物质。如有《左传》说:“天生五材,民并用之,废一不可”。

五行的特性:五行的特性,是古代人民长期的生活和实践中认识的基础上,进行抽象而逐渐形成的理论概念,用以分析各种事物的五行属性和研究事物之间的相互联系的基本法则。

1、木的特性:“木曰曲直”,“曲直”是木的生长形态,都是枝干曲直,向上向外周舒展,因而引申为凡具有生长、升发、伸展、舒畅等性质和作用的事物或现象,均归属于木;

2、火的特性:“火曰炎上”,“炎上”,指火具有炎热、上升、光明的特性,引申为凡具有温热、升腾、明亮等性质和作用的事物或现象,均归属于火;

3、土的特性:“土爱稼穑”,“稼穑”,指土具有播种和收获农作物的作用,即孕育生机、长养万物的特性,故称土载四行,为万物之母。引申为凡具有生化、承载、受纳等性质和作用的事物或现象,均归属于土;

4、金的特性:“金曰从革”,“从革”,是指“变革”的意思,引申为凡具有清洁、肃降、收敛、发声等性质和作用的事物或现象,均归属于金;

5、水的特性:“水曰润下”,指水具有滋润、下行的特性。引申为凡具有滋润、下行、寒凉、闭藏等性质和作用的事物或现象,均归属于水。

五行的推演和归类

事物或现象的某一特征与木的特性相类似,则将其归属于木;与水的特性相类似,则将其归属于水;其他以此类推。例如:以方位配五行:日出东方,与木升发特性相似,故东方归属于木;南方炎热,与火特性相类似,故南方归属于火;日落于西方,与金之沉降相类似,故西方归属于金;北方寒冷,与水之特性相类似,故北方归属于水;中原地带土地肥沃,万物繁茂,与土之特性相类似,故中央归属于土。

推演络绎法:即根据已知的某些事物的五行归属,推演归纳其他相关的事物,从而确定这些事物的五行归属。例如:已知肝属木(大前提),由于肝合胆、主筋、其华在爪、开窍于目(小前提),因此可推演络绎胆、筋、爪、目皆属于木;同理,心属火,则小肠、脉、面、舌与心相关,故亦属于火;脾属土,胃、肌肉、唇、口与脾相关,故亦属于土;肺属金,大肠、皮肤、毛发、鼻与肺相关,故亦属于金;肾属水,膀胱、骨、发、耳、二阴与肾相关,故亦属于水。

五行的生克乘侮

五行学说并非静止、孤立的将事物归属于五行,而是以五行之间的相生和相克联系和探索和阐释事物之间的关系、同时,还以五行之间的相乘和相侮来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。

(1)相克和制化

相生,是指这一事物对另一事物具有促进、助长和资生的作用;相克,是指这一事物对另一事物的生长和功能具有抑制和制约的作用。

五行相生的次序是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

五行相克的次序是:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

这样以次相生,以次相克,如环无端,生化不息,维持着事物之间的动态平衡。故《类经图翼》说:"造化之机,不可无生,亦不可无制。无生则发育无由,无制则亢而为害。"由于五行之间存在着相生和相克的联系,所以从五行中的任何"一行"来说,都存在着"生我"、"我生"和"克我"、"我克"四个方面的联系。

"生我"和"我生",在《难经》中比喻为"母"和"子"的关系。"生我"者为"母","我生"者为"子",所以五行中的相生关系又可称作"母子"关系。如以火为例,由于木生火,故"生我"者为木;由于火生土,故"我生"者为土。这样木为火之"母",土为火之"子";也就是木和火是"母子",而火和土又是"母子"。

"克我"和"我克",在《内经》中称作"所不胜"和"所胜"。即是"克我"者是"所不胜","我克"者是"所胜"。再以火为例,由于火克金,故"我克"者为金;由于水克火,故"克我"者为水。

(2)乘侮

相乘:乘,即是以强凌弱的意思。五行中的相乘,是指五行中某"一行"对被克的"一行"克制太过,从而引起一系列的异常相克反应。引起相乘的原因,不外乎两个方面:一是五行中的某"一行"本身过于强盛,因而造成对被克制的"一行"克制太过,促使被克的"一行"虚弱,从而引起五行之间的生克制化异常。例如:木过于强盛,则克土太过,造成土的不足,即称为"木乘土"。

一是五行中的某"一行"本身的虚弱,因而对它"克我""一行"的相克就显得相对增强,而其本身就更衰弱。例如:木本不过于强盛,其克制土的力量也仍在正常范围。但由于土本身的不足,因而形成了木克土的力量相对增强,使土更加不足,即称为"土虚木乘"。

相侮:侮,在这里是指"反侮"。五行中的相侮,是指由于五行中的某"一行"过于强盛,对原来"克我"的"一行"进行反侮,所以反侮亦称反克。例如:木本受金克,但在木特别强盛时,不仅不受金的克制,反而对金进行反侮(即反克),称作"木侮金",这是发生反侮的一个方面。另一方面,也可由金本身的十分虚弱,不仅不能对木进行克制,反而受到木的反侮,称作"金虚木侮"。

相乘和相侮,都是不正常的相克现象,两者之间是既有区别又有联系的。相乘与相侮的主要区别是:前者是按五行的相克次序发生过强的克制,而形成五行间的生克制化异常;后者是与五行相克次序发生相反方向的克制现象,而形成五行间的生克制化异常。两者之间的联系是:在发生相乘时,也可同时发生相侮;发生相侮时,也可同时发生相乘。如:木过强时,既可以乘土,又可以侮金。